বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ ও বিনিয়োগের নতুন মানচিত্র তৈরি হচ্ছে, যেখানে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে চীন, আর ধীরে ধীরে পেছাচ্ছে ভারত। দেশের বড় বড় মেগা প্রকল্পে চীনের উপস্থিতি এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিল্পায়ন থেকে শুরু করে নদী ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত—সব খাতেই ঢুকে পড়েছে চীনা অর্থায়ন ও প্রভাব। অন্যদিকে ভারতের সঙ্গে দীর্ঘ এক দশকের ঋণ সহযোগিতা (লাইন অব ক্রেডিট বা এলওসি) কর্মসূচি এখন ধীরগতি, বাতিল বা স্থবির অবস্থায় পড়ে আছে।

একদিকে চীনের নতুন প্রকল্পে অর্থের জোয়ার, অন্যদিকে ভারতের ঋণ প্রকল্পে অচলাবস্থা—দুই প্রতিবেশী শক্তির এই বৈপরীত্য এখন বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগিতায় নতুন বাস্তবতা তৈরি করেছে। ভারতকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় হাসিনা সরকারের শেষ সময়ে যেখানে চীন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, ইউনূস সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক নতুন গতি পেয়েছে।

চীনের ঋণ ও বিনিয়োগে নতুন জোয়ার : অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) সূত্রে জানা গেছে, স্বাধীনতার পর থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে চীন মোট ৮৯৫ কোটি ডলার ঋণ ও সহায়তা দিয়েছে। এর মধ্যে গত আট বছরেই ছাড় হয়েছে ৬০৭ কোটি ডলার। বর্তমানে পাইপলাইনে রয়েছে আরো ৪৬০ কোটি ডলারের চীনা ঋণ। অর্থাৎ স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে যে পরিমাণ চীনা ঋণ ও অনুদান এসেছে তার সিংহভাগই গত এক দশকে।

২০১৬ সালের অক্টোবরে চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিংয়ের ঐতিহাসিক ঢাকা সফর ছিল এ প্রবণতার টার্নিং পয়েন্ট। সে সময় দুই দেশের মধ্যে প্রায় ২৪ বিলিয়ন ডলারের অর্থায়নের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। এই চুক্তির আওতায় পদ্মা রেল সংযোগ, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু টানেল, ঢাকা-আশুলিয়া এক্সপ্রেসওয়ে, পায়রা সেতু, মাতারবাড়ী ও পায়রা বন্দর সংযোগ সড়কসহ বহু বড় প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য ও শিল্প খাতে চীনের আগ্রাসী ভূমিকা

চীনের অনুদান এখন শুধু অবকাঠামোতেই সীমাবদ্ধ নয়; স্বাস্থ্য খাতেও তাদের উপস্থিতি বাড়ছে। চট্টগ্রামে ৫০০-৭০০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল ও রংপুরে এক হাজার শয্যার বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণে চীনের অনুদান ধরা হয়েছে তিন হাজার ৪২৫ কোটি টাকা, যা মোট ব্যয়ের প্রায় ৮০ শতাংশ। ২০২৮ সালের মধ্যে এই দুটি হাসপাতালের নির্মাণকাজ শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

অন্যদিকে চট্টগ্রামের আনোয়ারায় গড়ে উঠছে বাংলাদেশ-চায়না ইকোনমিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন। ৮০০ একর জমিতে চার হাজার ৬৫ কোটি টাকার এই প্রকল্পের প্রায় অর্ধেক অর্থই আসছে চীনা ঋণ ও বিনিয়োগ থেকে। এরই মধ্যে ৩০টির বেশি চীনা কম্পানি সেখানে কারখানা স্থাপনে আগ্রহ দেখিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৪ সালের শেষে দেশে চীনা প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) দাঁড়িয়েছে ১.৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ।

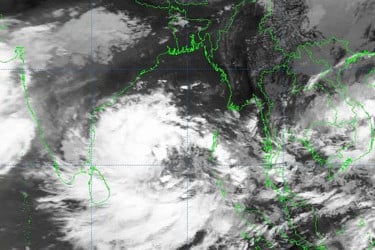

তিস্তা নদী পুনরুদ্ধারে চীনা উপস্থিতি

চীনের অর্থায়নে বাংলাদেশের সবচেয়ে আলোচিত নতুন প্রকল্প হলো তিস্তা নদীর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার প্রকল্প। বহু বছর ধরে স্থবির থাকা এই প্রকল্পে নতুন করে গতি এসেছে ইউনূস সরকারের সময়ে। প্রকল্পের প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে ৫৫০ মিলিয়ন ডলার আসবে চীনের ঋণ হিসেবে। প্রথম পর্যায়ে ১৭০ বর্গকিলোমিটার ভূমি পুনরুদ্ধার করা হবে, যেখানে আধুনিক কৃষি, আবাসন, শিল্পাঞ্চল ও সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে উত্তরাঞ্চলের কৃষি ও শিল্পায়নে নতুন দিগন্ত খুলবে, তবে ঋণের শর্ত অবশ্যই স্বচ্ছ হতে হবে।

ইউনূস সরকারের সময়ে চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের নতুন গতি

প্রধানমন্ত্রী ড. মুহাম্মদ ইউনূস ক্ষমতায় আসার পর চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। তাঁর বেইজিং সফরে তিস্তা ছাড়াও রেল, সড়ক, সেতু ও স্বাস্থ্য খাতে বড় বড় নতুন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়। চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা নতুন প্রজন্মের কৌশলগত অংশীদারি গড়তে চাই। এর মাধ্যমে শুধু সরকারি নয়, বেসরকারি বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের পথও খুলছে।

চীন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, বাংলাদেশে তারা সহজ শর্তে ঋণ দেবে, পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের জন্য কর ছাড় ও বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া হবে। এতে বাংলাদেশের নতুন সরকারের প্রতি চীনের আস্থার বার্তাও স্পষ্ট হয়েছে।

ভারতীয় ঋণ প্রকল্পে ধস

অন্যদিকে একই সময়ে ভারতের অর্থায়ন কাঠামো বড় ধাক্কা খেয়েছে। ইআরডি ও ভারতের এক্সিম ব্যাংকের যৌথ পর্যালোচনায় দেখা গেছে, তিনটি এলওসির আওতায় থাকা ৪০টির বেশি প্রকল্পের মধ্যে অন্তত ১১টি প্রকল্প বাতিল এবং আরো তিনটি কার্যত স্থগিত। ভারতের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন অর্থ ছাড় না হওয়া, সরবরাহ জটিলতা ও প্রকল্পের দুর্বলতার কারণে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিকে ভারতের অর্থায়নে শেষ হওয়া অনেক প্রকল্পই পড়ে রয়েছে। অনেক চলমান প্রকল্প অপ্রয়োজনীয় হওয়ায় সরকার মাঝপথেই শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাতিল প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রাম-রামগড় মহাসড়ক উন্নয়ন, যশোর-বেনাপোল-ঢাকা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ, রূপপুর-ইশ্বরদী-বগুড়া রেলপথ উন্নয়ন, বরিশাল ও পটুয়াখালী নদীবন্দর উন্নয়ন এবং সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা আধুনিকীকরণ। এ ছাড়া খুলনা-দর্শনা ডাবল লাইন রেলওয়ে ট্র্যাক, বগুড়া-সিরাজগঞ্জ রেললাইন এবং মোংলা বন্দর আধুনিকায়ন প্রকল্প তিনটি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে।

ইআরডি সচিব শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী বলেন, ভারতের এলওসি প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। কয়েকটি প্রকল্পে বিকল্প উন্নয়ন সহযোগী যেমন এআইআইবি আগ্রহ দেখিয়েছে।

ধীরগতি ও জটিলতার দায়

২০১০ সালে শেখ হাসিনার দিল্লি সফরে প্রথম এলওসি অনুমোদিত হয় এক বিলিয়ন ডলারের। এরপর ২০১৬ ও ২০১৭ সালে দ্বিতীয় ও তৃতীয় এলওসি মিলিয়ে প্রতিশ্রুতি দাঁড়ায় ৭.৫ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু বাস্তবে এখন পর্যন্ত ছাড় হয়েছে মাত্র ১৮৫ কোটি ডলার, অর্থাৎ প্রতিশ্রুত অর্থের ২৫ শতাংশেরও কম।

ইআরডি ও পরিকল্পনা কমিশনের বিশ্লেষণ বলছে, এলওসি প্রকল্পে অন্যতম বড় বাধা হলো ভারতের শর্ত-প্রকল্প ব্যয়ের কমপক্ষে ৭৫ শতাংশ ভারতীয় উৎস থেকে পণ্য ও সেবা কিনতে হবে। এতে স্থানীয় অংশগ্রহণ কমে যায়, দরপত্র প্রক্রিয়া ধীর হয় এবং ব্যয় বাড়ে।

চীনের অর্থনৈতিক প্রভাব ও কূটনৈতিক ভারসাম্য

চীনের বাড়তি প্রভাব শুধু অর্থনৈতিক নয়, কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের অবস্থানকে প্রভাবিত করছে। সম্প্রতি পাকিস্তান প্রস্তাব দিয়েছে, চীনের সঙ্গে বাণিজ্যে করাচি বন্দর ব্যবহার করা যেতে পারে, যা বাংলাদেশকে চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর সম্প্রসারিত অংশে যুক্ত করতে পারে। এতে চীন থেকে আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই সময় ও ব্যয় কমবে। তবে ভারতের সঙ্গে ভূরাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করাও এখন বাংলাদেশের বড় চ্যালেঞ্জ।

বিশ্লেষকরা বলছেন, চীনের অর্থায়ন বাংলাদেশের জন্য বড় সুযোগ, কিন্তু শর্তগুলো বাণিজ্যিক হওয়ায় ঋণঝুঁকি বাড়ছে। অর্থনীতিবিদ ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, চীনের অর্থায়ন উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তবে তা উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার না হলে বৈদেশিক মুদ্রার চাপ বাড়বে।

ইআরডির সাবেক এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, বাংলাদেশে বৈদেশিক অর্থায়নের পালা বদল এখন স্পষ্ট। ভারতের ধীরগতি ও অনিশ্চয়তার বিপরীতে চীন দ্রুত এগিয়ে আসছে নতুন ঋণ, অনুদান ও বিনিয়োগ নিয়ে। একদিকে এটি উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা, অন্যদিকে ঋণঝুঁকি ও কূটনৈতিক ভারসাম্যের নতুন পরীক্ষা। বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ এখন একটাই-চীনের বাড়তি প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে বাস্তব উন্নয়ন নিশ্চিত করা; কিন্তু কোনোভাবেই ঋণনির্ভরতা ও ভূরাজনৈতিক নির্ভরতার ফাঁদে না পড়া। সূত্র: কালের কণ্ঠ

বিডি প্রতিদিন/নাজিম