একটা ছোট্ট ভুল নষ্ট করে দেয় সন্তান সুখের আনন্দ। কষ্ট পায় সদ্যোজাত। রোগটি থ্যালাসেমিয়া। বিয়ের আগে অবশ্যই করিয়ে নিন টেস্ট। কেন না, প্রতিরোধে সচেতনতাই একমাত্র পথ। থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুর পৃথিবীতে আসার সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে।

যেভাবে আক্রান্ত হয় শিশু:

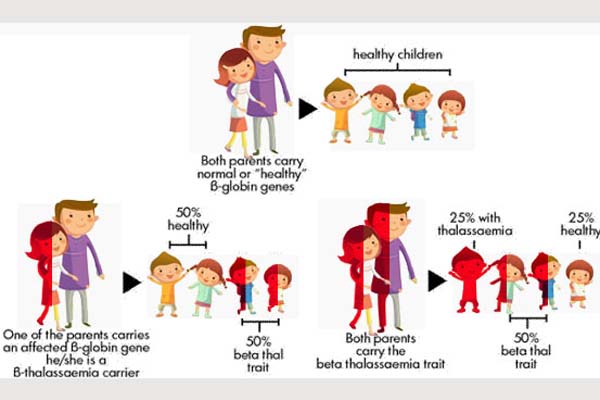

এটি একটি জিনগঠিত অসুখ। বাবা-মায়ের থেকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে এই রোগ বাহিত হয়। শরীরে ২৩ জোড়া ক্রোমোজম থাকে। প্রতিটি ক্রমোজমের কাজ আলাদা। ১১তম ক্রোমোজমটি হল থ্যালাসেমিয়া। এক একটি ক্রোমোজমে থাকে একজোড়া জিন। দু’টি জিনই ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা হবে থ্যালাসেমিয়া ডিজিজ। আর একটি জিন ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা হবে থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার। কোন শিশু থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত মানে তার দুটো জিনই ক্ষতিগ্রস্ত। বাবা-মায়ের একটি করে জিন ক্ষতিগ্রস্ত হলে অর্থাৎ থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার হলে তাদের শিশু থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হবে।

তবে বাবা-মা দু’জনেরই থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার হলে ২৫ শতাংশ সম্ভাবনা থাকে সন্তানটির থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার, ৫০ শতাংশ সম্ভাবনা থাকে থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার হওয়ার ও ২৫ শতাংশ সম্ভাবনা থাকে স্বাভাবিক শিশু হওয়ার। বাবা-মায়ের মধ্যে কারও একজনের থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার, অন্যজনের কেরিয়ার যদি না হয়, সেক্ষেত্রে বাচ্চার থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তবে থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার হওয়া কিন্তু কোন অসুখ নয়।

শিশু জন্মানোর পরে যা লক্ষণীয়:

শিশুর দেহ হবে জীর্ণ, কঙ্কালসার, বুকের পাঁজর গোনা যাবে, রক্তাল্পতা থাকবে, দেখতে হবে একটু অন্যরকম, মুখ হবে লম্বাটে, বাচ্চা মাতৃদুগ্ধ খাওয়ার সময খুব হাঁপিয়ে যাবে। জন্মানোর পর থেকে বাচ্চার শরীরে মায়ের রক্তই থাকে, তারপর আস্তে আস্তে নিজে নিজেই শরীর রক্ত তৈরি করে। শিশু ৩-৬ মাস পর থেকে নিজের মতো করে রক্ত তৈরি করতে পারে। তাই শিশু থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত কিনা তা সঠিক ভাবে নির্ধারণ করতে ১ বছর পর রক্ত পরীক্ষা করা উচিত।

থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুর চিকিৎসা:

থ্যালাসেমিয়া রোগের কোন চিকিৎসা হয় না। সমস্যা হল সাধারণ মানুষের শরীরে নিয়মিতভাবে যে রক্ত তৈরি হয়, থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীরা রক্ত তৈরি করতে পারে না। থ্যালাসেমিয়া রোগীদের মূল সমস্যা রক্তে প্রোটিনের সমস্যা। তাই থ্যালাসেমিয়া রোগীদের রক্তের হিমোগ্লোবিনের ‘গ্লোবিন’ অংশটি দরকার। অর্থাৎ রক্তের উপাদান আয়রন ও প্রোটিনের মধ্যে প্রোটিন অংশের প্রয়োজন শুধু। কিন্তু রক্তে এই আয়রন ও প্রোটিন অংশ আলাদা করা সম্ভব নয়। প্রোটিনের প্রয়োজন মেটাতে রক্তের মাধ্যমে প্রোটিনের পাশাপাশি শরীরে আয়রনও প্রবেশ করে। তাই প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হলেও আয়রনের মাত্রা শরীরে বাড়তে থাকে। ফলে রোগীর দেহে প্লীহা, হার্ট, কিডনি ইত্যাদি অঙ্গে আয়রন জমতে থাকে। আয়রনের মাত্রা বাড়তে থাকলে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। রক্ত নেওয়ার ফলে শরীরে আয়রনের যে বৃদ্ধি ঘটে তা ওষুধের মাধ্যমে বের করে দেওয়া হয়।

থ্যালাসেমিয়া খুবই ব্যয়বহুল চিকিৎসা, সেদিক থেকে সাধারণ মানুষ যেভাবে সাহায্য পেতে পারে- আমাদের অর্গানাইজেশন থ্যালাসেমিয়া রোগীদের ওষুধ ও চিকিৎসাক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করে। তবে এই রোগে আক্রান্তদের চাহিদা, রোগীর সংখ্যা ও সাহায্যের জোগানের মধ্যে ভারসাম্য নেই। কারণ এই চিকিৎসায় খরচ অনেক। সেই তুলনায় এনজিও-র সংখ্যা কম। তবে বর্তমানে সরকারও এই রোগীদের পাশে দাঁড়িয়েছে।

এই রোগের চিকিৎসায় আধুনিক প্রযুক্তি:

যেহেতু এই রোগটি জিনগত তাই ওষুধ বা উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি দিয়ে সম্পূর্ণ রোগ নির্মূল হবে তা বলা যায় না। তবে বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন করলে রোগীর সুস্থ থাকার পাশাপাশি আয়ুও বাড়বে। এছাড়া জিন রিপ্লেসমেন্ট করলে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া যায়। কিন্তু এর চিকিৎসা বিদেশে করা হয় এবং তা খুবই খরচসাপেক্ষ।

থ্যালাসেমিয়া রোগেরও কি রকমফের হয়?

বিটা থ্যালাসেমিয়া, ই-বিটা থ্যালাসেমিয়া ধরা পড়লে তা খুবই মারাত্মক। একে থ্যালাসেমিয়া রোগ বলা হয়। এছাড়া আর এক ধরনের থ্যালাসেমিয়া আছে, যাকে বলা হয় ইথ্যালাসেমিয়া। এটি থ্যালাসেমিয়া রোগ নয়। একে বলা হবে হিমোগ্লেবিনপ্যাথি।

এই রোগ এড়াতে যা করবেন:

সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে বিবাহের আগে রক্ত পরীক্ষা জরুরি। যাকে বলা হয় থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার ডিটেকশন টেস্ট। পদ্ধতিটির নাম এইচপিএলসি (HPLC)। যদি দু’জনেরই থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার হয় সেক্ষেত্রেই সন্তানের থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্তের সম্ভাবনা থাকে। একজনের কেরিয়ার, অন্য জন স্বাভাবিক হলে ভয়ের কিছু নেই। তাই অন্তত একজনের থ্যালাসেমিয়া টেস্ট অত্যন্ত জরুরি।

সন্তান নেওয়ার প্রসঙ্গ:

স্বামী-স্ত্রী দু’জনেরই কেরিয়ার থাকলে সম্পূর্ণভাবে বলা যাবে না সন্তানটি থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হবে। প্রত্যেক ইস্যুর ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ সম্ভাবনা ডিজিজ হওয়ার। তাই এক্ষেত্রে কনসিভ করার পর দেখে নিতে হবে সন্তানের থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কতটা। এক্ষেত্রে করতে হবে অ্যামনিয়োসেন্থেসিস বা কর্ডোসেন্থেসিস (সন্তান ধারণের ১৫ সপ্তাহ বাদে এই টেস্ট করুন)। এছাড়া আছে সিভিএস। এই তিনটি পদ্ধতির মধ্যে যে কোন একটি করলেই ধরা পড়ে সন্তানের থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্তের সম্ভাবনা কতটা। প্রতিক্ষেত্রেই আল্ট্রাসাউন্ড করে, ফ্লুইড নিয়ে সন্তানের ডিএনএ টেস্ট করে নির্ধারণ করা হয়। সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি সিভিএস। এক্ষেত্রে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার মাত্র ১০-১১ সপ্তাহের মধ্যেই টেস্ট করে নির্ধারণ করা সম্ভব। তবে প্রতিটি পদ্ধতি খুবই জটিল, গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই সুস্থ সন্তান চাইলে বিয়ের আগে টেস্ট জরুরি।

বিডি প্রতিদিন/১৩ নভেম্বর ২০১৬/হিমেল-১৭