ইসলাম পূর্ব জাতি ও সভ্যতাগুলোর ভেতর ডাকব্যবস্থার প্রচলন ছিল। ধারণা করা হয়, খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে চীনা সমাজে এবং খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে অ্যাসেরিয়ান ও ব্যাবিলনিক সভ্যতায় ডাকব্যবস্থার প্রচলন ছিল। ডাকব্যবস্থার প্রথম বর্ণনা পাওয়া যায় মিসরের দ্বাদশ রাজপরিবারের একটি ফারাও নথিতে। খ্রিস্টপূর্ব ২১১১ অব্দের এই নথিতে বলা হয়েছে, ‘বার্তাবাহক ভারী বোঝা বহন করে।

সে গন্তব্যের উদ্দেশে বের হওয়ার আগে অসিয়ত লিখে রেখে যান, কেননা হিংস্র প্রাণী ও এশীয়দের পক্ষ থেকে বিপদ ঘটতে পারে।’ এই বর্ণনায় ডাকব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। (নিজামুল বারিদ, পৃষ্ঠা ২৫-২৬)

ডাকব্যবস্থার উন্নয়নে পারস্যের অবদান সবচেয়ে বেশি। পারস্য সম্রাট সাইরাস তাঁর শাসনাধীন অঞ্চলে একটি শক্তিশালী ডাকব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

তিনি পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলো থেকে ডাকব্যবস্থার ধারণা গ্রহণ করেন এবং তার উন্নয়নে অবদান রাখেন। এ ক্ষেত্রে সম্রাট দারা বিন কাম্বিজ, যিনি দারিয়াস নামেই বেশি পরিচিত তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি। তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ডাকব্যবস্থা গড়ে তোলেন, যার মাধ্যমে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের ভেতর যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে ওঠে। তিনি ডাকব্যবস্থার জন্য রুট বা পথরেখা তৈরি করেন এবং এই কাজের জন্য লেজকাটা প্রাণী ব্যবহার শুরু করেন।

তাঁর সময়ে ডাকব্যবস্থা শুধু পত্র বহনে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং বিভিন্ন প্রশাসনিক এলাকার পর্যবেক্ষণ, পরামর্শ ও নির্দেশনা বিনিময় হতো। যা অনেকটা গোয়েন্দাগিরির মতো। (তারিখুত তামাদ্দুনিল ইসলামি : ১/২৪৩)

রোমানরাও ডাকব্যবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছিল। রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার ডাকব্যবস্থাকে সুসংহত করেন। পরবর্তীতে রোমানরা ডাকব্যবস্থাকে আরো সুসংহত করতে প্রত্যেক প্রাশাসনিক অঞ্চলের জন্য পৃথক ডাকব্যবস্থা, ডাক প্রশাসক এবং ডাক চৌকিগুলোতে কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়। (নিজামুল বারিদ, পৃষ্ঠা ৩১)

মহানবী (সা.) যুগে ডাকব্যবস্থা

মুসলিমরা ডাকব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের নতুনত্ব আনলেও এর মৌলিক ধারণা পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলো থেকেই গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে পারস্য সভ্যতা থেকে। ফলে ইসলামী ডাকব্যবস্থার পরিভাষায় ফারসি শব্দ খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন—ফ্রাংক, ফায়িজ, শাকরি, আসিকদার ইত্যাদি।

মুসলিম সভ্যতায় ডাকব্যবস্থার প্রচলন মহানবী (সা.)-এর যুগেই হয়েছিল। তিনি নিজে বিশ্বের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের কাছে বার্তাবাহকের মাধ্যমে সিলমোহরযুক্ত চিঠি পাঠান। তিনি এ ব্যাপারে বলেন, ‘তোমরা যখন আমার কাছে কোনো বার্তাবাহককে পাঠাও, তখন সুন্দর নাম ও অবয়ববিশিষ্টকে পাঠাবে।’ (লিসানুল আরব : ৩/৮৬)

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মানুষকেই বার্তাবাহক হিসেবে বিভিন্ন গোত্র, সম্প্রদায়, শাসক ও সম্রাটদের পাঠানো হতো এবং তাদের মাধ্যমে ইসলামের বার্তা ও নবীজি (সা.)-এর সিদ্ধান্ত পৌঁছে দেওয়া হতো। ষষ্ঠ হিজরিতে রাসুলুল্লাহ (সা.) হুদাইবিয়ার সন্ধির আগে উসমান ইবনে আফফান (রা.)-কে নিজের বার্তাবাহক হিসেবে মক্কায় প্রেরণ করেন। গবেষকদের দাবি, নবীজি (সা.) ১০ জন শাসক, পাঁচজন প্রশাসক ও একাধিক সাহাবিসহ মোট ২০০ মানুষের কাছে চিঠি প্রেরণ করেন।

মহানবী (সা.) তাঁর রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সিলমোহর হিসেবে একটি আংটি ব্যবহার করতেন। আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আংটি ছিল

রুপার তৈরি এবং তাঁর নাগিনাও ছিল রুপার। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৮৭০)

আংটিতে অঙ্কিত তিনটি শব্দের মধ্যে সবার ওপরে ‘আল্লাহ’, এর নিচে ‘রাসুল’ এবং তার নিচে মুহাম্মদ লেখা ছিল। নিচ থেকে পড়লে হয় মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ১৭৪৭)

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভি (রহ.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পত্রবাহকদের সম্পর্কে লেখেন, ‘তিনি প্রত্যেক সম্রাটের জন্য এমন সব দূত নির্বাচিত করেন যাঁরা তাদের সম্মান ও মর্যাদা মোতাবেক কথাবার্তা বলতে পারেন এবং সেখানকার ভাষা। তা ছাড়া দেশের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।’ (নবীয়ে রহমত, পৃষ্ঠা ২৮৮)

যেমন—তিনি দিহয়াতুল কালবি (রা.)-কে রোম সম্রাট কায়সারের কাছে, আবদুল্লাহ ইবনে হুজাফা সাহমি (রা.)-কে পারস্য সম্রাট কিসরার কাছে এবং আমর বিন উমাইয়াম দামেরি (রা.)-কে হাবশার বাদশাহ নাজ্জাসির কাছে প্রেরণ করেন।

খলিফাদের যুগে ডাকব্যবস্থা

মহানবী (সা.)-এর খোলাফায়ে রাশেদার যুগে ডাকব্যবস্থার উন্নয়নে মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। যেন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায় এবং বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যুদ্ধরত বাহিনীর সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ করা যায়। আবুবকর সিদ্দিক (রা.) চিঠি পাঠিয়ে বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের আহবান জানান। ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় চিঠির মাধ্যমেই ওমর (রা.)-এর খলিফা হওয়ার সংবাদ মুসলিম বাহিনীকে জানানো হয়েছিল এবং খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর পরিবর্তে আবু উবাইদা (রা.)-কে সেনাপতি নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। (তারিখুর রুসুলি ওয়াল মুলুক : ২/৫৯৫)

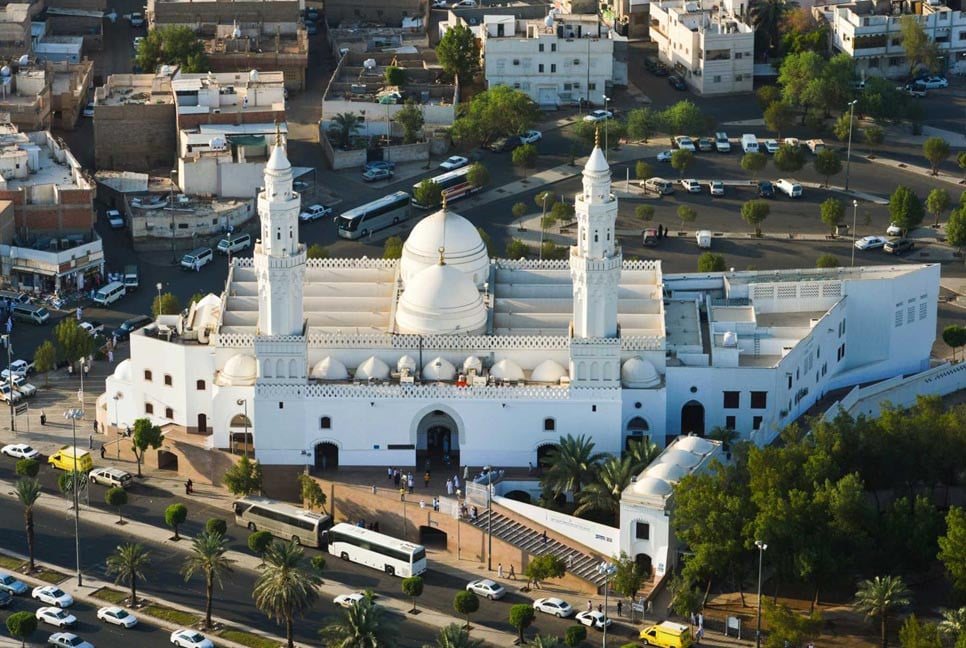

খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) চিঠির মাধ্যমে যোদ্ধাদের সংবাদ তাদের পরিবারের কাছে পৌঁছে দিতেন। মদিনায় এসব চিঠি বিতরণের সময় তিনি সঙ্গে থাকতেন, যেন তিনি তাদেরকে নিজেই সুসংবাদ বা সান্ত্বনা দিতে পারেন। তিনি প্রশাসকদের কাছে চিঠি লিখে জনগণের অবস্থান জানতে চাইতেন। তাঁর আমলে পত্রবাহক কোনো শহর ত্যাগ করার আগে ঘোষণা দেওয়া হতো। যেন সাধারণ মানুষ চিঠি পাঠাতে পারে। অর্থাৎ ওমর (রা.)-এর শাসনামলে সাধারণ ও প্রশাসনিক উভয় প্রকার ডাকের প্রচলন ছিল। (সিরাতু ওমর ইবনুল খাত্তাব : ১/৩৬৩)

মূলত ওমর (রা.)-এর আমলেই একটি সুসংহত ও সুগঠিত ডাকব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। তিনি ডাক চলাচলের বিভিন্ন রুট তৈরি করেছিলেন এবং ডাক বিভাগের কাজের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন।

উমাইয়া যুগে ডাক বিভাগের উন্নয়ন

মুয়াবিয়া (রা.) খলিফা হওয়ার পর ডাক বিভাগের উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ দেন। তিনি এই বিভাগের উন্নয়নের জন্য পারস্য ও রোম থেকে ডাক বিভাগে কাজের অভিজ্ঞতা আছে এমন ব্যক্তিদের এনে নিয়োগ দেন। তিনি ডাক বিভাগে দ্রুতগামী ঘোড়া নিযুক্ত করেন। তিনিই প্রথম মুসলিম শাসক যিনি ডাক বিভাগের জন্য সিলমোহর তৈরি করেন এবং রাষ্ট্রীয় কাজে প্রেরিত চিঠিতে সিলমোহরের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেন। রাষ্ট্রীয় নথি বাঁধাই করার নিয়ম করেন। নির্ধারিত দূরত্বের পর পর ডাকচৌকি স্থাপন করেন। (নিজামুল বারিদ, পৃষ্ঠা ৫৩; তারিখু ইবনি খালদুন : ৩/১৯)

উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ডাকব্যবস্থার উন্নয়নে আরো উদ্যোগ নেন। ডাক চলাচলের পথে মাইলফলক স্থাপন করেন। তিনি বলতেন, আমার কাছে কোনো ডাক এলে তা পৌঁছাতে বিলম্ব কোরো না। কেননা ডাক পৌঁছাতে এক ঘণ্টা বিলম্ব হলে মানুষের জীবনে এক বছর নষ্ট হয়ে যেতে পারে। (তারিকুল হাদারাতিল আরাবিয়া, পৃষ্ঠা ২০৬)

খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক ডাক বিভাগের রুটগুলো পুনর্বিন্যাসের জন্য একজন বিদেশি প্রকৌশলী নিয়োগ দেন। তাঁর সময়ে প্রথমবারের চিঠিপত্রের পাশাপাশি ডাক বিভাগ অন্যান্য পণ্যও পরিবহন শুরু করে। খলিফা ওমর ইবনুল আবদুল আজিজ (রহ.) মহাসড়কের পাশে ডাকঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং ডাকবাহকের জন্য সরাইখানা নির্মাণ করেন, যেন সে ও তার পশু বিশ্রামের সুযোগ পায়। উমাইয়া খিলাফতের শেষভাগে ডাক পরিষেবার বার্ষিক ব্যয় ছিল ৪০ লাখ দিরহাম। (নিজামুল বারিদ, পৃষ্ঠা ৫৪; তারিখুত তামাদ্দুনিল ইসলামী : ১/২৪৫)

আব্বাসি যুগে ডাক বিভাগ

উমাইয়া যুগে শুরু হওয়া ডাক বিভাগের উন্নয়ন আব্বাসি যুগে অব্যাহত ছিল। এ ক্ষেত্রে আব্বাসীয় খলিফাদের কৃতিত্ব হলো তাঁরা ডাক পরিষেবাকে রাষ্ট্রীয় কাজের বাইরে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন। খলিফা আবু জাফর মানসুর বাগদাদে ডাক বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনার একটি বৃহৎ কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি ডাকচৌকির সংখ্যা দ্বিগুণ করেন। তাঁর সময়ে বাগদাদ থেকে প্রতিদিন দুবার (সকাল ও সন্ধ্যা) ডাক আগমন করত এবং বের হতো। আব্বাসীয় আমলে প্রধান সড়কের পাশে ডাকচৌকির সংখ্যা বেড়ে ৯৩১টিতে উন্নীত হয়। আব্বাসীয় আমলে ডাক বিভাগের বার্ষিক খরচ ছিল ছয় লাখ ৫৯ হাজার ১১১ দিনার। (আন-নিজামুল ইসলামী, পৃষ্ঠা ১৮৫; তারিখুর রুসুলি ওয়াল মুলুক : ৬/৩১৩)

আব্বাসীয়দের পর ফাতেমি ও মামলুকরাও ডাক বিভাগের উন্নয়ন অব্যাহত রাখে। বিশেষত মামলুকদের আমলে ডাক বিভাগের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়। তাদের সময়ে পায়রা ডাক শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষে শের শাহ ডাক বিভাগের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি প্রত্যেক তিন মাইল পর পর ডাকচৌকি স্থাপন করেন। সেখানে হুলিয়া নামে ঘোড়সওয়ার থাকত, যারা দ্রুত সংবাদ পৌঁছে দিত।