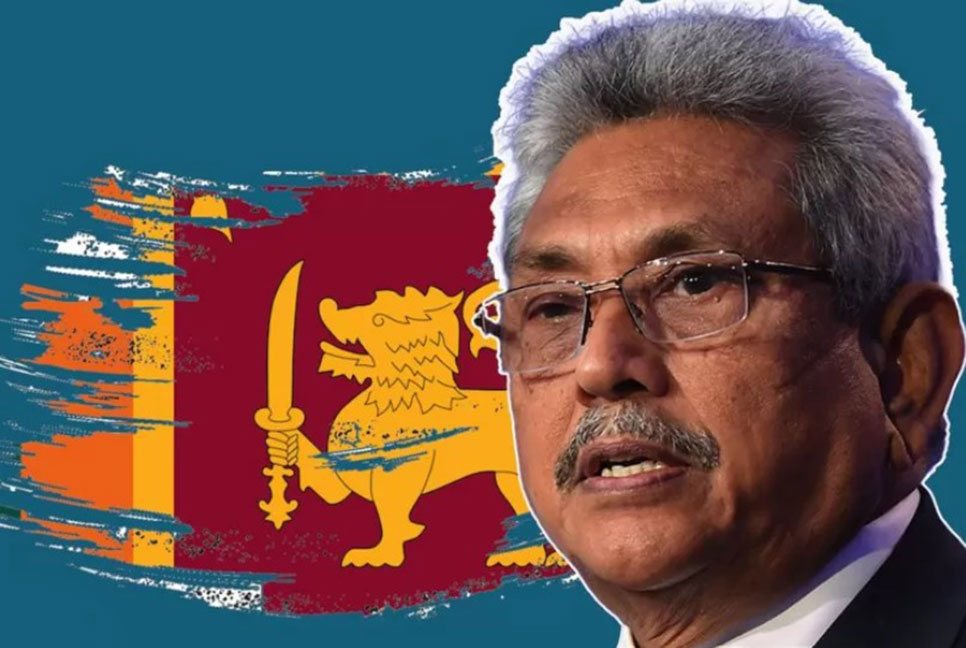

গণবিক্ষোভের পর শ্রীলঙ্কা একজন নতুন প্রেসিডেন্ট পেয়েছে। কিন্তু আগের জন -ক্ষমতাচ্যুত গোতাবায়া রাজাপাকসে - তার কী হবে?

গত ১৩ জুলাই রাজাপাকসে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান মালদ্বীপে, তার পর বিমানে করে চলে যান সিঙ্গাপুর। সেখান থেকেই তিনি তার পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন।

তবে এটা এখনো স্পষ্ট নয় যে তিনি সেখানেই থাকবেন কি না। শ্রীলঙ্কার মন্ত্রিসভার একজন মুখপাত্র বলেছেন তিনি দেশে ফিরে আসবেন।

কিন্তু একটি অধিকার গোষ্ঠী সিঙ্গাপুরের এটর্নি জেনারেলের কাছে একটি ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করে দেশটির রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের সময় তার ভূমিকার কারণে তার গ্রেফতার দাবি করেছে।

এর আগে কিছু খবরে জানা গিয়েছিল যে তিনি হয়তো সৌদি আরব বা সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলে যেতে পারেন।

এমন ঘটনা আদৌ বিরল নয়

এক দেশের ক্ষমতাচ্যুত নেতারা অন্য দেশে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন - এমনটা প্রায়ই হতে দেখা যায়। গত আগস্ট মাসেই আফগানিস্তানে তালেবানের কাবুল দখল করার মুখে দেশ ছেড়ে পালান প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনি। তিনি এখন নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক আবেল এসক্রিবা ফলশ এবং ড্যানিয়েল ক্রেমারিচ এক হিসাব তুলে ধরে বলছেন, ১৯৪৬ সাল থেকে ২০১২ পর্যন্ত ১৮০ জনেরও বেশি রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাসনে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

ইতিহাস থেকে এমনই কিছু প্রভাবশালী নেতার কথা তুলে ধরা যাক।

দালাই লামা (১৯৫৯ থেকে এখন পর্যন্ত)

তিব্বতী ধর্মগুরু ও নেতা দালাই লামা ১৯৫৯ সালে চীন থেকে নির্বাসিত হয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। এখনও তিনি সেখানেই আছেন।

তিব্বতে চীনা শাসনের বিরুদ্ধে যে অভ্যুত্থান হয়েছিল- তা সহিংস পন্থায় দমন করেছিল চীন। সেসময় দালাই লামাকে আশ্রয় দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারত, তা বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল এই দুই দেশের মধ্যেকার সংঘাতের এক স্থায়ী উৎস হয়ে রয়েছে।

চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ভারতকে সতর্ক করেছিলেন তিব্বতী বৌদ্ধদের নেতা দালাই লামাকে আশ্রয় না দেওয়ার জন্য। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহরু তা উপেক্ষা করেছিলেন।

ভারতের একজন রাজনীতিবিজ্ঞানী মাধব নালাপাত বলেন, দিল্লির প্রতি চীনের অবিশ্বাসের মূলে রয়েছে একজন সম্মানিত অতিথি হিসেবে দালাই লামার দশকের পর দশক ধরে ভারতে উপস্থিতি।

“চীনা প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার নেহরুর সিদ্ধান্ত ছিল এক বিরাট ঘটনা, এবং দালাই লামাকে স্বাগত জানানোটা চীন ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কে যে ফাটল ধরায় তা আজও রয়ে গেছে।”

আয়াতুল্লাহ খোমেনি (১৯৬৪-১৯৭৯) এবং ইরানের শাহ (১৯৭৯-১৯৮০)

ইরানে ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের সময় একজনের নির্বাসনে যাওয়া আর আরেকজনের নির্বাসন থেকে ফেরার ঘটনা একই সময়ে ঘটেছিল।

রুহুল্লা খোমেনি ছিলেন একজন ধর্মীয় নেতা, যিনি ইরানের শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভীর পশ্চিমা-পন্থী শাসনের বিরোধিতা করেছিলেন- এবং শেষ পর্যন্ত আজকের ইরানের ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ইরানের পরিচয় এবং রাষ্ট্রের গতিপথ কী হবে তা নিয়ে দু’জনের এই দ্বন্দ্ব দু’জনকেই নির্বাসিত জীবনে ঠেলে দিয়েছিল। একটি নিরাপদ আশ্রয়দাতা দেশ খুঁজে পেতে শাহের যে সমস্যা হয়েছিল তা হয়তো পলায়নপর অন্য নেতাদের জন্য এক সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করতে পারে।

শাহের শাসনের তীব্র বিরোধিতার জন্য ১৯৬৪ সালে খোমেনিকে নির্বাসনে যেতে হয়। তিনি প্রথম যান তুরস্কে, তারপর ইরাকে এবং শেষে ফ্রান্সে। সেখান থেকেই তিনি শাহকে উৎখাত করার জন্য তার সমর্থকদের প্রতি আহ্বান জানান।

দেশব্যাপী দাঙ্গা, ধর্মঘট, আর বিক্ষোভের মধ্যে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে জনপ্রিয়তা-হারানো ইরানের শাহের সরকার ভেঙে পড়ে। তিনি ও তার পরিবার দেশ ছেড়ে পালান।

ফেব্রুয়ারি মাসের এক তারিখ বিজয়ীর বেশে ইরানে ফিরে আসেন খোমেনি। তার সাথে একই বিমানে থাকা সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন বিবিসির জন সিম্পসনও। তারা ভয় পাচ্ছিলেন যে বিমানটিকে হয়তো গুলি করে ভূপাতিত করা হতে পারে।

ইরানে এর পর একটি গণভোট হয় এবং তাতে বিপুল বিজয় পেয়ে খোমেনি আজীবনের জন্য দেশটির রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা হন।

অন্যদিকে, শাহ এবং তার স্ত্রী সম্রাজ্ঞী ফারাহ- প্রথমে যান মিশরের আসওয়ানে। সরকারি খবরে বলা হয়, শাহ সেখানে “ছুটি কাটাতে ও চিকিৎসা করাতে গিয়েছেন।”

এর পর তিনি মরক্কো, বাহামা, মেক্সিকো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পানামায় সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য অবস্থান করেন। শেষ পর্যন্ত ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তিনি ১৯৮০ সালের ২৭ জুলাই মিশরের কায়রোতে মারা যান।

শাহ যে চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছেন- এই খবরেই তেহরানের মার্কিন দূতাবাসে ঢুকে তা দখল করে নেয় ইরানের বিক্ষোভকারীরা, এবং মার্কিন কূটনৈতিক কর্মকর্তাদের জিম্মি করে। এই জিম্মি সংকট চলেছিল ৪০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে।

খোমেনি সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে ইরান শাসন করেন ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত। সে বছর ৪ জুন তিনি মারা যান।

ইদি আমিন (১৯৭৯-১৯৯৩)

অনেক সময় সবচেয়ে কঠোর স্বৈরশাসকও নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে যান । উগান্ডার ইদি আমিন হচ্ছেন তাদের একজন। তিনি ছিলেন একজন সামরিক নেতা এবং ১৯৭৯ সালে তিনি উগান্ডার ক্ষমতা দখল করেন।

পরের এক দশক ধরে তিনি দেশটিতে তার বর্বর স্বৈরশাসন চালান- যার উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল একাধিক গণহত্যা এবং এশীয় জনগোষ্ঠীর সবাইকে দেশ থেকে তাড়ানো।

কিন্তু এই ইদি আমিনও যখন ১৯৭৯ সালে তানজানিয়ার সৈন্য এবং উগান্ডার নির্বাসিতদের হাতে উৎখাত হন- তখন তিনি কিন্তু পালাবার পথ পেয়েছিলেন।

অধ্যাপক এসক্রিবা-ফলশ বলছেন, “স্বৈরশাসকদের এমন সব দেশেই পালানোর সম্ভাবনা বেশি- যেসব দেশের সাথে তাদের গভীর ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামরিক বা অর্থনৈতিক সম্পর্ক থাকে।”

এই সাবেক আফ্রিকান মুসলিম নেতাকে আশ্রয় দেয় সৌদি আরব - যদিও ইদি আমিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তার শাসনকালে প্রায় চার লাখ উগান্ডান নিহত হয়েছে। ইদি আমিন মারা যান ২০০৩ সালে এবং তার আগে পর্যন্ত তিনি সৌদি আরবে বিলাসবহুল জীবনযাপন করেছিলেন।

‘বেবি ডক’ দুভালিয়ের (১৯৮৬-২০১১)

মানুষের মনে ভীতি উদ্রেক করে এমন বিদেশি নেতাদের শুধু যে সৌদি আরবই আশ্রয় দিয়েছে তা নয়।

অনেক ইউরোপিয়ান শহরও ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপ্রধানদের গন্তব্য হয়েছে। কারণ অনেক সময়ই সাবেক ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো তাদের সাবেক উপনিবেশগুলোতে প্রভাব বজায় রাখতে বা অস্থিতিশীলতা রোধ করতে চেষ্টা করে থাকে।

এর একটি উদাহরণ হলেন সাবেক হাইতিয়ান প্রেসিডেন্ট জঁ-ক্লদ দুভালিয়ের - যাকে ‘বেবি ডক’ নামেও ডাকা হতো। তার বাবা ফ্রাঁসোয়া বা ‘পাপা ডক’ ১৯৫৭ সাল থেকে হাইতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তার মৃত্যুর পর আজীবনের জন্য প্রেসিডেন্ট হন ‘বেবি ডক’- যার বয়স তখন ছিল মাত্র ১৯।

বাবার মতই বেবি ডক দেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করতেন ‘টনটনস মাকুটে’নামে একটি নির্দয় মিলিশিয়া বাহিনীকে। এই দুই দুভালিয়েরের শাসনকালে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে হাইতিতে ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ লোক নিহত হয়েছিল।

এক গণঅভ্যুত্থানে ১৯৮৬ সালে ক্ষমতাচ্যুত হন জঁ-ক্লদ দুভালিয়ের। তিনি ২৫ বছর নির্বাসিত জীবন কাটান। প্রথমে তিনি ছিলেন দক্ষিণ ফ্রান্সে। কিন্তু ১৯৮৬ সালে সুইস ব্যাংকে থাকা তার প্রায় ৬০ লাখ ডলার ফ্রিজ করা হয়, এবং তার বাকি অর্থও তিনি হারান ১৯৯৩ সালে এক তিক্ত বিবাহবিচ্ছেদের মামলায়।

পরের দিকে তিনি প্যারিসে একটি ছোট ফ্ল্যাটে থাকতেন এবং তার অনুসারীদের আর্থিক সহায়তার ওপর নির্ভর করতেন।

পরে ২০১১ সালে বেবি ডক হাইতিতে ফিরে আসেন। তাকে অর্থ আত্মসাৎ ও অপচয়ের মামলায় অভিযুক্ত করা হয়।

যদিও তিনি এবং তার বাবার বিরুদ্ধে প্রায় ৩০ কোটি ডলার পাচারের অভিযোগ ওঠে। কিন্তু সাবেক এই প্রেসিডেন্টকে পোর্ট অ-প্রিন্সের উপকণ্ঠে থাকতে দেওয়া হয়। তিনি তার ইচ্ছেমত শহরে ঘুরে বেড়াতেন। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ২০১৪ সালে তার মৃত্যু হয়।

বেনজির ভুট্টো (১৯৮৪-১৯৮৬, ১৯৯৯-২০০৭), নওয়াজ শরিফ (১৯৯৯-২০০৭)

কোনও কোনও দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ এমন যে সেখানে অনেক বেশি নেতাকে নির্বাসনে যেতে হয়েছে, এবং পাকিস্তান হচ্ছে তেমনি একটি দৃষ্টান্ত।

বেনজির ভুট্টোর রাজনৈতিক জীবন ছিল উত্থান-পতনে ভরা। তাকে নির্বাসনে যেতে হয়েছিল দু’বার- যুক্তরাজ্যে এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে । দু’বারই তিনি নির্বাসন থেকে পাকিস্তানে ফিরে দেশটির প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন কোনও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী। এ পদে তিনি প্রথম আসীন হন ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত। আর দ্বিতীয়বার ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত।

দুবারই তাকে দুর্নীতির অভিযোগে বরখাস্ত করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট। ২০১৩ সালে দৃশ্যত এক আত্মঘাতী আক্রমণে তিনি নিহত হন। তার বাবা জুলাফিকার আলি ভুট্টোর মৃত্যু হয় ফাঁসিতে ও অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় দুই ভাইয়েরও।

বেনজির ভুট্টো ক্ষমতাচ্যুত হবার পর দুবারই প্রধানমন্ত্রী হন নওয়াজ শরিফ। কিন্তু ১৯৯৯ সালে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন সামরিক বাহিনীর হাতে। তিনি কিছুদিন বন্দী থাকার পর নির্বাসিত জীবন কাটান সৌদি আরবে।

এর ১৪ বছর পরে তিনি দেশে ফেরেন এবং তৃতীয়বারের মত প্রধানমন্ত্রী হন।

তবে ২০১৭ সালে পানামা পেপার্স মামলায় নওয়াজ শরিফের পরিবারের অপ্রকাশিত সম্পদের বিবরণ প্রকাশ হলে আদালত তাকে আজীবনের জন্য সরকারি পদে থাকার অযোগ্য ঘোষণা করে।

বেনজির ভুট্টো এবং নওয়াজ শরিফ- দুজনকেই যার ক্ষমতাসীন হবার পর নির্বাসনে যেতে হয়েছিল, সেই পারভেজ মোশাররফেরও রাজনৈতিক জীবন শেষ হয় নির্বাসনে।

জাইন আল-আবিদিন বেন আলি (২০১১-২০১৯)

তিউনিসিয়ায় ২০১১ সালে এক গণবিক্ষোভে ২৩ বছর ক্ষমতাসীন থাকার পর পতন ঘটে জাইন আল-আবিদিন বেন আলির। ‘আরব বসন্ত’ আন্দোলনে প্রথম ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন তিনিই।

গণবিক্ষোভের পর তিনি পালিয়ে যান সৌদি আরবে এবং সেখানেই ২০১৯ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান।

বেন-আলির অনুপস্থিতিতেই তিউনিসিয়ায় তার ও তার স্ত্রীর বিচার হয় এবং বিভিন্ন মেয়াদে একাধিক কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

আরব বসন্ত আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে। এর ফলে ক্ষমতার পটপরিবর্তন হয় মিশর, লিবিয়া ও ইয়েমেনে- আর সিরিয়ায় এক দশক ধরে চলে গৃহযুদ্ধ।

ইসাবেল পেরন (১৯৮১ থেকে এ পর্যন্ত)

কোনও কোনও নির্বাসিত শাসকের ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে তার দেশ তাকে বিচারের জন্য ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে। আর্জেন্টিনার ইসাবেল পেরন তাদের একজন।

তিনি ছিলেন বিশ্বের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট। তার স্বামী হুয়ান ডমিঙ্গো পেরন তিন মেয়াদে আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট ছিলেন । ইসাবেল ছিলেন তার তৃতীয় স্ত্রী।

তিনি একসময় ক্যাবারে নৃত্যশিল্পী ছিলেন এবং আর্জেন্টিনার লোকে তাকে ডাকতো ‘ইসাবেলিতা’ নামে।

১৯৭৪ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর ইসাবেল পেরন প্রেসিডেন্ট হন। তার সময় আর্জেন্টিনায় অসংখ্য ধর্মঘট এবং শত শত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটে।

এক সামরিক অভ্যুত্থানে ১৯৭৬ সালে ক্ষমতাচ্যুত হন ইসাবেল পেরন। কয়েক বছর গৃহবন্দী থাকার পর তিনি স্পেনে চলে যান।

সেই থেকে তিনি স্পেনে আছেন এবং লোকচক্ষুর আড়ালে জীবন কাটাচ্ছেন। ২০০৭ সালে আর্জেন্টিনা তার নামে একটি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করলেও স্পেন তাকে হস্তান্তর করেনি।

ফার্দিনান্দ মার্কোস (১৯৮৬-১৯৮৯)

অনেক নির্বাসিত নেতা দেশ ছাড়লেও তাদের নামের প্রভাব রাজনীতিতে রয়েই যায়। ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট মার্কোস তাদের একজন।

ফিলিপাইনে ১৯৮৬ সালে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ-ওঠা এক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হবার পর ফার্দিনান্দ মার্কোসের বিরুদ্ধে প্রবল গণবিক্ষোভ সৃষ্টি হলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান মার্কোসকে পদত্যাগ করে হাওয়াইতে নির্বাসিত জীবন বেছে নিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ফিলিপাইনে মার্কোসের শাসনকাল ছিল বিরোধীদের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন, দুর্নীতি এবং দারিদ্রের মধ্যেও ক্ষমতাসীনের বিলাসী জীবনযাপনের অভিযোগে ভরা। প্রেসিডেন্টের স্ত্রী ইমেলদা মার্কোসের জুতার সংগ্রহ এখনও কিংবদন্তী হয়ে আছে।

হাওয়াই-তেই ফার্দিনান্দ মার্কোস মারা যান ১৯৮৯ সালে।

কিন্তু মার্কোস নামের মহিমা এখনও কাটেনি। কিছুদিন আগেই ফিলিপাইনের নির্বাচনে বিপুল বিজয় পেয়ে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়র- যার ডাকনাম বংবং।

আলফ্রেডো স্ট্রজনার (১৯৮৯-২০০৬)

পৃথিবীর অন্যতম দীর্ঘকালব্যাপী একনায়কতন্ত্রী শাসন চলেছিল দক্ষিণ আমেরিকার প্যারাগুয়েতে ।

তবে ৩৫ বছর দেশটি শাসন করার পর ১৯৮৯ সালে যখন জেনারেল আলফ্রেডো স্টজনার ক্ষমতাচ্যুত হন- তখন তাকে আশ্রয়ের জন্য খুব বেশি দূরে যেতে হয়নি। তাকে আশ্রয় দেয় প্রতিবেশী ব্রাজিল।

স্ট্রজনারের শাসনকালে প্যারাগুয়েতে ব্যাপক মানবাধিকার লংঘন ঘটে। তাছাড়া মার্কিন-সমর্থিত অপারেশন কন্ডরেও প্যারাগুয়ে অংশ নেয়।

এটি ছিল একটি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও নিরাপত্তা কার্যক্রম যা ১৯৭০-এর দশকে যৌথভাবে পরিচালনা করতো ছয়টি লাতিন আমেরিকান দেশের ডানপন্থী সামরিক সরকার। দেশগুলো হচ্ছে চিলি, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে এবং ব্রাজিল।

সাবেক সামরিক শাসক স্ট্রজনার নির্বাসিত অবস্থায় ব্রাজিলেই মারা যান ২০০৬ সালে- ৯৩ বছর বয়সে।

যারা আশ্রয় পান না তাদের কী হয়?

অধ্যাপক এসক্রিবা-ফলশ বলছেন, যেসব ক্ষমতাচ্যুত নেতা অন্য কোনও দেশের সুরক্ষা বা আশ্রয় পেতে ব্যর্থ হন- তারা হয়তো যে কোনও মূল্যে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করতে পারেন।

তিনি উদাহরণ দিচ্ছেন লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফির। লিবিয়ার গৃহযুদ্ধে ২০১১ সালে ত্রিপোলির পতনের পর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রবল চাপ ছিল যেন সহিংসতা এড়াতে গাদ্দাফি নির্বাসনে চলে যান।

কিন্তু গাদ্দাফি মাসের পর মাস লুকিয়ে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত তার নিজ শহর সির্তে-তেই ক্রুদ্ধ জনতার হাতে তিনি নিহত হন।

নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ২০১৭ সালে লিখেছিলেন, গাদ্দাফি নির্বাসনে না গিয়ে আমৃত্যু লড়ে যাবার বিকল্প বেছে নিয়েছিলেন এবং অনেকের ধারণা- এ সিদ্ধান্তের পেছনে অন্তত একটি কারণ ছিল “তাকে দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা দিতে রাজি আছে এমন একটি দেশ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হওয়া।” সূত্র: বিবিসি বাংলা

বিডি প্রতিদিন/কালাম