বাংলাদেশের শ্রমবাজার মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক হলেও ইউরোপের বাজারে কর্মীর চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশের কর্মীদেরও ইউরোপের শ্রমবাজারের দিকে রয়েছে বাড়তি আগ্রহ। তবে প্রতিবেশী ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা প্রচুর জনশক্তি ইউরোপের দেশগুলোতে পাঠালেও এ ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে বাংলাদেশ। এর মূল কারণ দক্ষতা। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ইউরোপের শ্রমবাজারের জন্য কর্মীদের যে ধরনের ভাষাগত ও কারিগরি দক্ষতা প্রয়োজন, তা পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে বাংলাদেশ।

২০২৪ সালে বাংলাদেশ থেকে ১০ লাখ ১১ হাজার ৯৬৯ জন কর্মী বিদেশে যান। এর মধ্যে ইউরোপে গেছেন মাত্র ১৬ হাজার ৭৭ জন। যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। ২০২৩ সালে ইউরোপে গেছেন ৩০ হাজার ৪২৭ জন। ইউরোপের ২৮টি দেশের মধ্যে ইতালি, ফ্রান্স, বুলগেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া, গ্রিস, হাঙ্গেরি, লিথুনিয়া, মাল্টা, পর্তুগাল, পোল্যান্ড, রোমানিয়ায় পাড়ি জমান বাংলাদেশি শ্রমিকরা। বৈধ পথের পাশাপাশি অবৈধভাবেও এসব দেশে যান কর্মীরা।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুয়ায়ী, ১০ বছর ধরে ইউরোপের প্রায় ২৭টি দেশে জনশক্তি রপ্তানি হলেও রেগুলার মাইগ্রেশন হচ্ছে হাতে গোনা কয়েকটি দেশে। পশ্চিম ইউরোপের ৯টি দেশের মধ্যে গ্রিস ছাড়া অন্য কোনো দেশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক নেই। দক্ষিণ ইউরোপে ইতালির সঙ্গে চলতি বছর নতুন সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। এ ছাড়া অস্ট্রিয়া, স্পেন ও পর্তুগালের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

অভিবাসনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, ইউরোপের বাজার সম্প্রসারণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। তবে দক্ষতা ছাড়া ইউরোপের দেশগুলো কর্মী নেয় না। এই জায়গায় আমাদের ঘাটতি রয়েছে। পাশাপাশি দেশগুলোতে বাংলাদেশি কর্মীদের ইমেজ সংকটও অভিবাসন কম হওয়ার অন্যতম কারণ। শ্রমিকরা নন শেনজেনভুক্ত একটা দেশে ঢুকে সেখান থেকে শেনজেন দেশে চলে যাচ্ছে। ভাষা না জানাও বড় সংকটগুলোর একটি।

রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি রিসার্চ মুভমেন্টসের (রামরু) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ থেকে কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে গেছেন ১০ লাখ ১১ হাজার ৯৬৯ জন। তাঁদের মধ্যে দক্ষ কর্মীর সংখ্যা মাত্র ২ লাখ ১৪ হাজার ৪৪ জন, যা মোট শ্রমবাজারের ২৩ দশমিক ৬২ শতাংশ। একই সময়ে স্বল্প দক্ষ কর্মী (অদক্ষ) হিসেবে বিদেশে গেছেন ৪ লাখ ৯১ হাজার ৪৮০ জন বা ৫৪ দশমিক ২৩ শতাংশ।

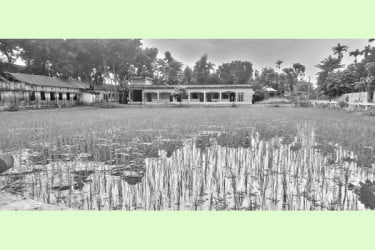

বিদেশগামী কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতায় পরিচালিত ১১০টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিএমইটির তথ্য অনুযায়ী, সবশেষ পাঁচ বছরে ট্রেনিং সেন্টারগুলো থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ৪ লাখ ১২ হাজার ৫০৪ জন কর্মী। তবে প্রশিক্ষণ শেষে বিদেশে যেতে পেরেছে মাত্র ৮-১২ শতাংশ। দেশে কাজ পেয়েছে ১৫-২০ শতাংশ। বাকি ৭০ শতাংশই কাজ না পেয়ে হতাশায় নিমজ্জিত।

বিশ্লেষকরা বলছেন, বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুযায়ী দেশে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের ট্রেইনার ও যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। পাশাপাশি ট্রেনিং সেন্টারগুলোও মান্ধাতা আমলের। সেখানে যেসব ট্রেনিং দেওয়া হয় সেটাও ফলপ্রসূ হয় না। অথচ সরকার চাইলে বিদেশি শ্রমবাজার উপযোগী শ্রমিক তৈরি করতে পারে। প্রয়োজনে প্রফেশনাল ট্রেইনার আনতে পারে।

এ বিষয়ে ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্টদের সংগঠন বায়রার মহাসচিব আলী হায়দার চৌধুরী বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, টিটিসিগুলো থেকে কর্মীদের ট্রেনিংয়ের পর সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। তারা অভিজ্ঞতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই ট্রেনিং নিয়ে কর্মীরা বিদেশ যাওয়ার মতো দক্ষ হয় না। পাশাপাশি আমাদের নিয়োগকর্তারা এসে আগে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দেখে। এ সংকট নিরসনে রিক্রুটিং এজেন্সি ও টিটিসির মধ্যে কানেক্টিভিটি বাড়াতে হবে।