১৯১৮ সাল। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পাঁচ বছর পর বাঙালি কবি তখন বিশ্বনন্দিত, বিশ্বকবি অভিধায় ভূষিত। চৌদ্দ বছরের এক অনুসন্ধিৎসু কিশোর কৌতূহল বশে একটি চিঠি লিখলেন রবীন্দ্রনাথকে। তারপর দুরু দুরু চিত্তে অপেক্ষা। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন না। সে কিশোরের উদগ্রীব আকাক্সক্ষা কবিকে ভাবিয়ে তুলল। কৌতূহলী সেই ছেলেকে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন শান্তিনিকেতনে।

১৯২১ সালে সেই কিশোর ভর্তি হন শান্তিনিকেতনের স্কুল বিভাগে। কবিগুরুর কাছে বলাকা, শেলী-কিটপসের কবিতা পড়ার সৌভাগ্য লাভ করেন তিনি। এখানে পাঁচ বছর অধ্যয়ন করে শান্তিনিকেতনের প্রথম স্নাতক ডিগ্রি লাভের বিরল গৌরব অর্জন করেন। সেদিনের সেই কিশোর তাঁর অনন্য সাধারণ অধ্যবসায় ও জ্ঞানসাধনার বলে কালে হয়ে ওঠেন বাংলা সাহিত্যের নতুন এক দিগন্তের উšে§াচক। রস রচনায় যার তুলনা একমাত্র তিনিই।

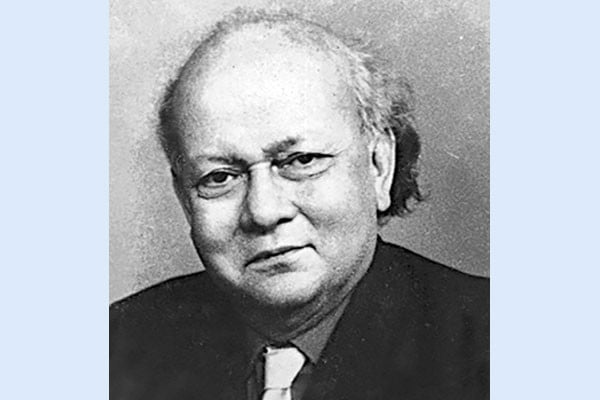

সাহিত্যাকাশের এই উজ্জ্বল নক্ষত্রের জš§ ১৯০৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তৎকালীন সিলেট জেলার করিমগঞ্জ শহরে। তাঁর নাম সৈয়দ মুজতবা আলী। বাবা খান বাহাদুর সৈয়দ সিকান্দার আলী ছিলেন রেজিস্ট্রেশন বিভাগের চাকরিজীবী। তাঁর বড় দুই ভাই সৈয়দ মুস্তফা আলী ও সৈয়দ মুর্তাজা আলীও সাহিত্য ক্ষেত্রে খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। শৈশব থেকেই সৈয়দ মুজতবা আলী সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তখন থেকেই তিনি ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের উৎসাহী পাঠক।

শান্তিনিকেতনের পাঠ চুকিয়ে তিনি লেখাপড়া করতে যান আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু সেখানকার পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখেই ১৯২৭ সালে শিক্ষা বিভাগের চাকরি নিয়ে পাড়ি জমান আফগানিস্তানের কাবুলে। সেখানে এক কৃষিবিজ্ঞান কলেজে পড়াতেন ইংরেজি ও জার্মান ভাষা। ইতোমধ্যে আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে মুজতবা আলী বার্লিন চলে যান এবং বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। দুই বছর পড়াশোনা করে এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। জার্মানি থেকে শিক্ষা সমাপন করে তিনি ১৯৩২ সালে দেশে ফিরে আসেন। এরপর আবার ইউরোপ গিয়ে সেখান থেকে এসে কায়রোতে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি বরোদা কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ’৪৪ সাল পর্যন্ত এ কলেজে অধ্যাপনা করেন। ’৪৯ সালে কিছুদিনের জন্য পালন করেন বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব। ’৫০ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং একই সালে ‘ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব কালচারাল রিলেশান’-এর সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। ’৫২ সাল থেকে ’৫৪ সাল আকাশবাণীতে চাকরি করেন। ’৫৫ সালে তাঁকে আকাশবাণী কটক কেন্দ্রের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়। পরে তাঁকে ইসলামি সংস্কৃতি বিভাগীয় প্রধান রূপে নিযুক্ত করা হয়। মুজতবা আলী পরিণত বয়সে সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় সত্যপীর ও টেকচাঁদ নামে কলামিস্ট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৪৮ সালে দেশ পত্রিকায় দেশ-বিদেশ লিখতে শুরু করেন। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে (১৯৪৯ সালে) বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। মুজতবা আলী ১৬টি ভাষা জানতেন। এতগুলো ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভের কারণে তার ভিতর সৃষ্টি হয়েছিল অসাধারণ বৈদগ্ধ। সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর অনন্য গদ্যশৈলীর গুণে স^ল্প সময়ে সমকালীন পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন। আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে এ দেশীয় আঞ্চলিক শব্দকে ভিন্ন কলা-কুশলতায় সুনিপুণ ব্যবহার তাঁকে সাহিত্য ক্ষেত্রে বিরল হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাঁর রচনাশৈলীতে রয়েছে এমন এক শ্লেষাত্মক রসঘন প্রয়োগ, যা পাঠককে গভীর অভিনিবেশে পৌঁছে দেয়। পণ্ডিত এবং বিদগ্ধ ব্যক্তি হিসেবেই শুধু নয়, একজন উদার এবং মহৎ ব্যক্তি হিসেবেও তাঁর পরিচয় সমধিক। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থেকে তিনি নিয়েছিলেন মনুষ্যত্বের সাধনার মহান ব্রত। ধর্ম নয়, মনুষ্যত্বই মানুষের বড় পরিচয়- এ সত্যবোধকে তিনি অন্যদের মধ্যেও জাগ্রত করার ব্যাপারে ছিলেন তৎপর। বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দময় সম্পর্কের সেতুবন্ধের জন্য তিনি ছিলেন আমরণ সংগ্রামী। মননশীল প্রবন্ধ, সাহিত্য সমালোচনা, উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনি মিলিয়ে সৈয়দ মুজতবা আলীর বিপুলসংখ্যক রচনায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সৃজনী ক্ষমতার বিচিত্র পরিচয় সহজেই উপলব্ধি করা যায়। বাংলা সাহিত্যে মুজতবা আলীর স্বাতন্ত্র্য যদি নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে বলা হয়, তবে বলতেই হয়- তাঁর সাহিত্যে ব্যবহƒত দুটি উপকরণ ভাষা এবং ভঙ্গি। এ দুয়ের সরব উপস্থিতির কারণেই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য কালোত্তীর্ণতার দাবি রাখতে পারে সহজেই।

লেখক : সাংবাদিক