এক.

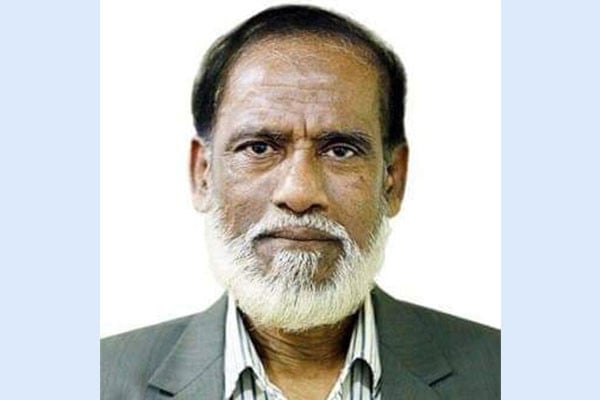

সর্বহারা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সিরাজ সিকদাররা আট ভাইবোন। সবার বড় বাদশা আলম সিকদার। মুক্তিযুদ্ধের সময় গাইবান্ধায় সিএন্ডবির বিভাগীয় প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বাদশা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একাত্ম হন ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা শুরুর পরই। গাইবান্ধায় মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখেন। পাকিস্তানি মনোভাবাপন্ন বাঙালি এসডিওর নজরে আসে বাদশা সিকদারের তৎপরতা। তাঁরই প্ররোচনায় একাত্তরের ২৫ এপ্রিল পাকিস্তানি সৈন্যরা বাদশা সিকদার ও তাঁর বাবুর্চিকে বাসভবন থেকে ধরে নিয়ে যায়। গাইবান্ধার রংপুর ব্রিজের নিচে আরও অনেকের সঙ্গে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন তাঁরা। বাদশা সিকদারের লাশও পাওয়া যায়নি।

সিরাজ সিকদারের আট ভাইবোনের মধ্যে দুই ভাইবোন ব্যাপকভাবে পরিচিত। তাঁদের একজন সিরাজ সিকদার। অন্যজন শামীম সিকদার (জন্ম ২২ অক্টোবর ১৯৫২, মৃত্যু ২১ মার্চ, ২০২৩)। শামীম সিকদার ছিলেন দেশের অন্যতম সেরা ভাস্কর। রাজনীতিসচেতন হলেও তিনি কোনো রাজনৈতিক সংগঠনে নিজেকে যুক্ত করেননি। ভাই সিরাজ সিকদার ও স্বামী জাকারিয়া খান চৌধুরী রাজনীতিক হিসেবে সুপরিচিত হলেও প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে শামীমের আগ্রহ ছিল না। তিনি ছিলেন ভয়ডরহীন এক নারী। বেপরোয়া মনোভাবের জন্যও শামীম সিকদারের পরিচিতি ছিল। ১৯৬৫ সালে ঢাকার বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে ভাস্কর্যের ওপর তিন বছর মেয়াদি কোর্সে ভর্তি হন। খ্যাতনামা ফরাসি ভাস্কর সিভিস্কি ছিলেন কোর্সটির শিক্ষক। ১৯৭৬ সালে লন্ডনের এক নামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ভাস্কর্যের ওপর সনদ অর্জন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিক্ষক জীবনেও জিনসের প্যান্ট-শার্ট পরতেন শামীম সিকদার। পায়ে হাই হিল জুতার বদলে থাকত কেডস। প্রকাশ্যে ধূমপানের অভ্যাস ছিল তাঁর। স্বাধীনতার পর ছাত্রলীগের পান্ডাদের বক্রোক্তির জবাবে তাদের দিকে আধ পোড়া সিগারেট ছুড়ে মারার দুঃসাহসও দেখিয়েছেন শামীম সিকদার। পকেটে রিভলবার রেখে ঘুরে বেড়াতেন তিনি। কুংফু কারাতেও ছিলেন পারদর্শী। দেশের সবচেয়ে মর্যাদাবান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সঙ্গে জড়িত থাকার সময়ও তাঁকে আবডালে অনেকে সম্বোধন করতেন ‘মহিলা মাস্তান’ হিসেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন নিজে গাড়ি চালিয়ে।

শামীম সিকদার মেজো ভাই সিরাজ সিকদারকে শ্রদ্ধা করতেন। একজন বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিক হিসেবে অগ্রজের প্রতি ছিল তাঁর শ্রদ্ধা। শামীম সিকদার ছিলেন আপাদমস্তক একজন ভাস্কর। দেশের ইতিহাসে তিনিই সবচেয়ে বেশি ভাস্কর্যের নির্মাতা। ভাস্কর্যের ওপর বেশ কয়েকটি বই রয়েছে তাঁর। যার সব কটি ইংরেজি ভাষার।

দুই.

ভাস্কর হিসেবে শামীম সিকদারের হাতেখড়ি শিশু বেলাতেই। দেশেবিদেশে পড়াশোনাও করেছেন ভাস্কর্য নিয়ে। দেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অনেকের সঙ্গে শামীম সিকদারের ছিল ঘনিষ্ঠতা। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন লেখক-চিন্তক, মনীষী আহমদ ছফা। সাহিত্যের সব অঙ্গনের অসামান্য প্রতিভাবান হিসেবে মূল্যায়ন করা হয় যাঁকে। হুমায়ূন আহমেদের মতো কথাসাহিত্যিকও আলোকবর্তিকা হিসেবে দেখতেন আহমদ ছফাকে। বলা হয়, রতনে রতন চেনে। ছফার সঙ্গে শামীম সিকদারের সম্পর্কের মিথস্ক্রিয়ায় বাংলা ভাষার প্রবচনটি উদাহরণ বলে বিবেচিত হতে পারে।

ভাস্কর হিসেবে শামীম সিকদারের হাতেখড়ি শিশু বেলাতেই। দেশেবিদেশে পড়াশোনাও করেছেন ভাস্কর্য নিয়ে। দেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অনেকের সঙ্গে শামীম সিকদারের ছিল ঘনিষ্ঠতা। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন লেখক-চিন্তক, মনীষী আহমদ ছফা। সাহিত্যের সব অঙ্গনের অসামান্য প্রতিভাবান হিসেবে মূল্যায়ন করা হয় যাঁকে। হুমায়ূন আহমেদের মতো কথাসাহিত্যিকও আলোকবর্তিকা হিসেবে দেখতেন আহমদ ছফাকে। বলা হয়, রতনে রতন চেনে। ছফার সঙ্গে শামীম সিকদারের সম্পর্কের মিথস্ক্রিয়ায় বাংলা ভাষার প্রবচনটি উদাহরণ বলে বিবেচিত হতে পারে।

শামীম ছিলেন ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে অন্যতম সেরা নাম। আহমদ ছফাকে তিনি বন্ধু হিসেবেই ভাবতেন। দেশের সাহিত্য সংস্কৃতিতে ছফার অবদানকে দেখতেন শ্রদ্ধার চোখে। তাঁদের নিয়ে মিথ বা কল্পকাহিনির বিস্তার ঘটেছিল বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে। বলা হয়, খাপছাড়া জীবনধারার অধিকারী ছফা শামীম সিকদারকে দেখতেন অন্য চোখে। আহমদ ছফা শামীম সিকদারের একতরফা প্রেমে হাবুডুবু খেতেন। অন্যদিকে তাঁকে ভয়ও করতেন যমের মতো। সবারই জানা, আহমদ ছফা ছিলেন চিরকুমার। ঘনিষ্ঠজনদের কাছে তিনি অকপটে ভাস্কর শামীম সিকদারের প্রতি তাঁর দুর্বলতার কথা বলতেন। আহমদ ছফাকে যারা কাছ থেকে চিনতেন, তাদের সবার কাছে বিষয়টি ছিল ওপেন সিক্রেট। আহমদ ছফার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস ‘অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী’। ওই উপন্যাসেও বিষয়টি উঠে এসেছে। আহমদ ছফা সেখানে শামীম সিকদারের চিত্র এঁকেছেন ‘দূরদানা’ চরিত্রে।

বলা হয়ে থাকে প্রতিটি মানুষের জীবনে প্রেম আসে। ছফার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শামীম সিকদার ছিলেন ছফার জীবনের প্রথম নারী। যাঁকে তিনি প্রেমিকা বলে ভাবতেন। একপক্ষীয় সে প্রেমে শামীমের সায় ছিল না। আহমদ ছফার জন্ম ১৯৪৩ সালের ৩০ জুন। চট্টগ্রামের চন্দনাইশের গাছবাড়িয়া গ্রামে। দুই ভাই ও চার বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। লেখালেখির ক্ষেত্রে কিছু একটা করার উদ্দেশেই ঢাকা আসা। ঢাকায় এসে নিরাশ্রয় হয়ে পড়েন ছফা। কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা ছিল না। এমনকি ডালভাতের অর্থ জোগানোও তাঁর জন্য কঠিন হয়ে উঠেছিল। থাকতেন অন্যের আশ্রয়ে। পত্রিকায় অনুবাদ আর প্রুফ রিডিংয়ের কাজ করে যা পেতেন, তাতে নুন আনতে পান্তা ফুরাত। ছফার জেদ তাঁকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও টিকে থাকার লড়াইয়ে সাহস জুগিয়েছে। অসামান্য প্রতিভাবান আহমদ ছফার হার না-মানা মনোভাবই তাঁকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বলা হয়ে থাকে মীর মশাররফ হোসেন ও কাজী নজরুল ইসলামের পর বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনিই সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছেন।

অসামান্য প্রতিভাবান হলেও ক্ষুধার রাজ্যে যে জীবন গদ্যময় এই কঠিন সত্যটি ছফাকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে জীবনের এক বড় অংশজুড়ে। জীবনের প্রতি একধরনের বিতৃষ্ণাও জন্মেছিল তাঁর। প্রথাগত আচরণে অভ্যস্ত ছিলেন না তিনি। রাজনীতি ও সমাজ বিশ্লেষণে ছফার পাণ্ডিত্য ছিল ঈর্ষণীয়। তবে এর পাশাপাশি জীবন সম্পর্কে উদ্ভট ধারণাও পোষণ করতেন তিনি। তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল এমন কিছু প্রবণতা যা একজন যুগশ্রেষ্ঠ সমাজচিন্তকের কাছ থেকে আশা করা যায় না। ছফা সম্পর্কে বলা হয়, যে মেয়ের সঙ্গে তাঁর কথা হতো, পরিচয় গড়ার কদিন বাদে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতেন তিনি। যা সংশ্লিষ্টদের বিব্রতকর অবস্থায় ফেলত। অনেকের মতে, বিয়ের জন্য ভারসাম্যহীন আচরণও করতেন তিনি। যে কারণে অনেকেই তাঁকে দেখলে এড়িয়ে চলতেন। শামীম সিকদার আহমদ ছফার আচরণে বিরক্ত হলেও তাঁকে কখনো এড়িয়ে চলেননি। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনে ছফা যে দেশের স্বাধীনতা-উত্তর সময়ের সেরা প্রতিনিধি এ বিষয়টি শামীম সিকদার উপলব্ধি করতেন। তাঁর অসামান্য প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করতেন। এই শ্রদ্ধাবোধই তাঁদের বন্ধুত্বকে টিকিয়ে রেখেছিল। ছফা শামীম সিকদারের সঙ্গে একপক্ষীয় প্রেমে মগ্ন ছিলেন। বন্ধুজনদের বলতেন শামীম সিকদার তাঁকে বিয়ে করতে চায়। শামীম এই পাগলামি উপভোগও করতেন। তো একদিন ছফা শামীম সিকদারকে নিয়ে যান অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের বাড়িতে। তাঁদের দেখতে পেয়েই আবুল কাসেম ফজলুল হক জিজ্ঞেস করলেন, ‘কেন এসেছ?’

ছফা জানালেন, তাঁরা বিয়ে করবেন। শামীম তাঁকে বিয়ে করতে চায়। অবাক হয়ে আবুল কাসেম ফজলুল হক বললেন, ‘তা আমার এখানে কেন?’

ছফা জানালেন, ঢাকায় তাঁর থাকার জায়গা নেই। বিয়ের পরে এখানে থাকতে চাই তাই এসেছি। আবুল কাসেম ফজলুল হক মেনে নিলেন। তিনি তাঁর বাড়ির একটি ঘর শর্ত সাপেক্ষে এক মাসের জন্য ছেড়ে দিতেও রাজি হলেন। বললেন, থাকতে হলে আগে বিয়ে রেজিস্ট্রি হবে। তারপর থাকাখাওয়া। তিনি ছফাকে কাজি ডেকে আনতে বললেন। ছফা গেলেন কাজি আনতে। শামীম সিকদার এতক্ষণ চুপ ছিলেন। ছফা যেতেই বললেন, ‘আমি এখন যাই।’ ফজলুল হক বললেন, ‘ছফা তো কাজি আনতে গেল।’

শামীম সিকদার কোনো ভনিতা না করেই বলেন, ‘ওর সঙ্গে মজা করলাম। ছফার সঙ্গে বিয়ে করা যায়?’ শামীম ছফার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, ‘তিনি সবাইকে বলে বেড়ান আমি নাকি তাঁকে বিয়ে করার জন্য পাগল। যার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, কদিন পর তাকে তিনি বিয়ের প্রস্তাব দেন। আসলে তাঁর কোনো ব্যক্তিত্বই নেই।’

আহমদ ছফা ফিরে এসে দেখেন শামীম সিকদার নেই। আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁকে খুলে বলেন সবকিছু। ছফা মনে যে আঘাত পান, তা তিনি কখনো ভুলতে পারেননি। তারপর থেকে শামীম সিকদারকে বিয়ের কথা কখনো ভাবেননি। তবে দুই প্রতিভাবানের বন্ধুত্ব আজীবনই ছিল। কবি অসীম সাহা ছফা-শামীম সিকদারের সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে তাঁর স্মৃতিকথায় আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘একদিন সন্ধ্যায় ছফা ভাইয়ের ওখানে যেতেই তিনি আমাকে বললেন, চল অসীম, শামীমের ওখানে যাই। আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের পূর্ব দিক দিয়ে তখন আর্ট কলেজে যাওয়ার রাস্তা ছিল। আমরা বেরিয়ে পড়ি। হাঁটার এক ফাঁকে ছফা ভাই আমাকে হঠাৎ করেই বলে ফেললেন, বুঝলে অসীম, আমি বোধ হয় শামীমকে ভালোবেসে ফেলেছি। আমি বললাম, ভালো কথা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, না না, কিন্তু ওকে আমি বিয়ে করব না। আমি বললাম, কেন? তিনি বললেন, ও আমাকে মেরে ফেলবে।’

তিন.

শামীম সিকদার ছিলেন সত্যিকার অর্থেই বেপরোয়া। দেশের এই গুণী ভাস্কর পরিচিতজনদের বলতেন, বিয়ে সংসারে তাঁর পোষাবে না। তারপরও তিনি বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর স্বামী ছিলেন একজন কবি। তার চেয়েও বড় পরিচয় একজন স্বাধীনতাসংগ্রামী। নাম জাকারিয়া খান চৌধুরী। পৈতৃক বাড়ি হবিগঞ্জ। জন্ম আসামের শিবসাগরে, ১৯৩৩ সালের ১৮ নভেম্বর। মৃত্যু ২৫ মার্চ, ২০২১। ১৯৭৭ সালে জাকারিয়া চৌধুরী ছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উপদেষ্টা। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে হবিগঞ্জ-২ আসনে বিএনপি থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারাবরণ করেন তিনি। ১৯৫৭ সালে লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়তে যান। পরের বছর পাকিস্তানে সেনাশাসন জারি হয়। সে অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রবাসেই আন্দোলন শুরু করেন জাকারিয়া চৌধুরী। ১৯৬০ সালে দেশের স্বাধীনতার জন্য ‘পূর্বসূরি’ নামে একটি গোপন সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯৬৩ সালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব এক সংক্ষিপ্ত সফরে লন্ডনে গেলে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন জাকারিয়া চৌধুরী। স্বাধীনতার প্রশ্নে একমত হন তাঁরা। ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিবাদে লন্ডনে পাকিস্তান হাইকমিশন দখল কর্মসূচিতে জাকারিয়া চৌধুরী নেতৃত্ব দেন। ১৯৭১ সালের এপ্রিলের শুরুর দিকে হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়া চা-বাগানে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করার কাজে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে বিদ্রোহী বাঙালি সৈনিকদের একটি দল চা-বাগান এলাকায় অবস্থান নেয়। বাঙালি সেনা অফিসারদের বৈঠকে জাকারিয়া চৌধুরীকে লন্ডনে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অর্থ ও অস্ত্র জোগাড় করার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

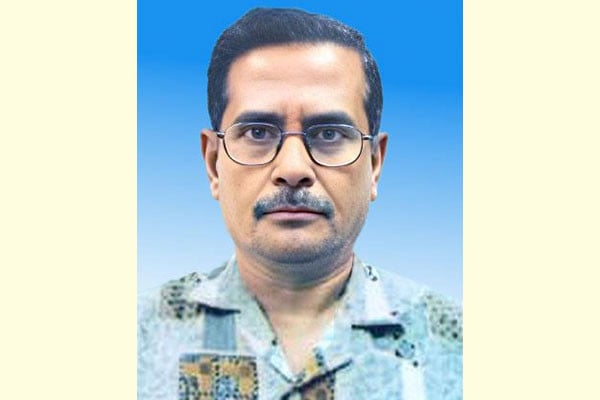

জাকারিয়া চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় ১৯৭৭ সালের শেষ ভাগে সম্ভবত ডিসেম্বরে। তখন তিনি শ্রম, জনশক্তি এবং জনকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা। খুলনা থেকে ঢাকায় এসেছিলাম সাপ্তাহিক পদধ্বনির কাজে। উঠেছিলাম পল্টনের এক হোটেলে। সেখানেই কাকতালীয়ভাবে দেখা হয় খুলনার প্রভাবশালী শ্রমিক নেতা আশরাফ হোসেনের সঙ্গে। আশরাফ ভাই পরে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। ছিলেন দলটির যুগ্ম মহাসচিব। একাধিকবার সংসদ সদস্যও নির্বাচিত হন। তিনিই আমাকে সচিবালয়ে নিয়ে যান উপদেষ্টার দপ্তরে। দীর্ঘক্ষণ আলাপ হয় জাকারিয়া চৌধুরীর সঙ্গে। বিশেষ করে স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে। প্রায় চার দশক পর আবার যোগাযোগ ঘটে জাকারিয়া চৌধুরীর সঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিদিন-এ তাঁর কলাম লেখার সুবাদে।

জাকারিয়া চৌধুরী ছফা ও শামীম সিকদারকে নিয়ে গড়ে ওঠা মিথ সম্পর্কে জানতেন। একদিন বলেছিলেন, ওঁরা দুজনই কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন নিজ যোগ্যতায়। তাঁদের প্রতি বুদ্ধিবৃত্তিক মহলের আগ্রহের কারণে। এটি তাঁর কাছেও উপভোগ্য।

লেখক : সিনিয়র সহকারী সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন

ইমেইল :[email protected]