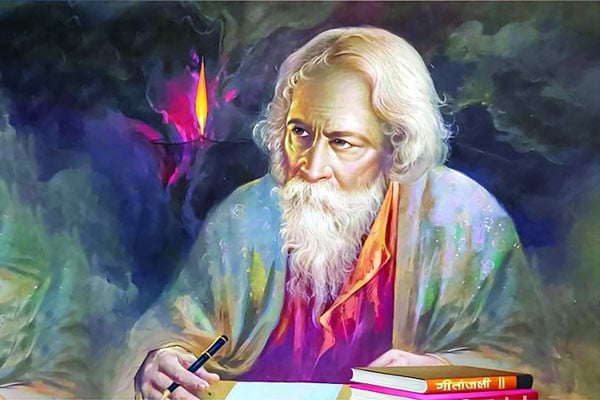

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের নানা অভিজ্ঞতা এবং প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকে অনেক গান রচনা করেছেন। বিভিন্ন ঘটনার পাশাপাশি তাঁর নিজের অনুভূতিগুলো গানের মাধ্যমে প্রকাশ করতেন। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গানগুলোর সৃষ্টির পেছনে নানা গল্প ও ঘটনা রয়েছে। এমনই কিছু গানের কথা তুলে ধরেছেন- আলাউদ্দীন মাজিদ

একলা চলো রে ও দেশের মাটি

‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে’ গানটি কবি স্বদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে রচনা করেছিলেন, যা মানুষকে আন্দোলনে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। এ ছাড়া কবি রচিত অন্য গান ‘ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা’ গানটি সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি জাগিয়ে তুলত।

আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে

এ গানটি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অভিঘাতে তারই অব্যবহিত পরে রচিত হয়। শমীন্দ্রনাথ মুঙ্গেরে বেড়াতে গিয়ে কলেরায় আক্রান্ত হন এবং রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাতেই মারা যান (২৩ নভেম্বর, ১৯০৭)। পরে কবি এক চিঠিতে লিখলেন : ‘শমী যে রাত্রে চলে গেল, তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই।’

তুমি কেমন করে গান করো হে গুণ

কোনো শিল্পীর সংগীত পরিবেশনে অভিভূত হয়ে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে এ গান সৃষ্টি করে গেয়ে শুনিয়েছিলেন।

জনগণমন অধিনায়ক

এ গানটি কবি লিখেছিলেন ইংল্যান্ডের পঞ্চম জর্জের ভারতে আগমন উপলক্ষে প্রশস্তি হিসেবে।

আমি চিনিগো চিনি...ওগো বিদেশিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে যত নারী এসেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। তিনি একজন আর্জেন্টাইন কবি, নারীবাদী কর্মী। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর তাঁর ‘গীতাঞ্জলি’র ফরাসি অনুবাদ পড়ে রবীন্দ্রভক্ত হয়ে যান ওকাম্পো। বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ পেরু ও মেক্সিকো ভ্রমণ করছিলেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে রবীন্দ্রনাথ আর্জেন্টিনার বুয়েনোস আইরেসে অবস্থান করেন। কবির এ অবস্থার খবর শুনে তাঁকে একনজর দেখতে ছুটে আসেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। প্রথম দর্শনেই শিহরিত হন উভয়ে। যে কয়দিন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর বাড়িতে, সেবা আর আতিথেয়তার কমতি দেখেননি। ভিক্টোরিয়া নামটিকে বাংলায় অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথ ভিক্টোরিয়াকে ডাকেন ‘বিজয়া’ নামে। এ সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর আপ্যায়নে প্রসন্ন হয়ে তাঁকে ‘আমি চিনি গো চিনি তোমারে’ গানটি উপহার দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে কোনো এক বিদেশিনীর অপেক্ষায় প্রহর গুনে গানটি লিখেছিলেন শিলাইদহে বসে ১৮৯৫ সালে। আর ১৯২৪ সালে ভিক্টোরিয়ার হাতে এ গান তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বুঝি তাঁর সেই ‘বিদেশিনী’কে খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর ‘বিজয়া’ ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর মাঝে।

পুরানো সেই দিনের কথা

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে পড়তে গেলেন, তখন থেকে পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হলেন। স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত কবি রবার্ট বার্নস রচিত বিখ্যাত গান Auld Lang Syne রবীন্দ্রনাথের মানসপটে দাগ কাটল দারুণভাবে। গানটি বাংলায় অনুবাদ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর এ অনুবাদ এতটাই প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে যে, একে কোনোভাবেই অমৌলিক গানরূপে আলাদা করা যায় না। তিনি যেভাবে ‘মোরা ভোরের বেলায় ফুল তুলেছি’ কিংবা ‘দুলেছি দোলায়’ কিংবা ‘বাজিয়ে বাঁশি’ প্রভৃতি অনুষঙ্গ ব্যবহার করে গানটি অনুবাদ করেছেন, তাতে এটি কোনোভাবেই বোঝার জো নেই যে, এটি কোনো বিদেশি ভাবাশ্রয়ী গান; বরং এ গানে বাঙালির প্রাণের আত্মিক অনুভূতিই অকৃত্রিমভাবে অনুরণিত হয়েছে।

ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে

রবীন্দ্রনাথের এ বিখ্যাত গানটিও কিন্তু স্কটিশ কবি বার্নসের রচিত Ye Banks and Braes এর সুরের আদলে নির্মিত হয়েছে। মূল গানটি কবি বার্নস তিনটি সংস্করণে রচনা করেছিলেন এবং তিনটি সংস্করণই ১৭৯১ সালে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ‘বিলাতি ভাঙা’ রাগে এ গানটি রচনা করেছেন ১৮৮২ সালে।

কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া

এ গানটি রচিত হয়েছে বিখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার বেন জনসনের Song : to Celia কবিতা অবলম্বনে রচিত Drink to me only with thine eyes গানটির সুর ও ভাব অবলম্বনে। মূল গানটি ১৬১৬ সালে রচনা করা হয়। গানটির মাঝে প্রিয়তমের প্রতি নিজেকে সঁপে দেওয়ার যে তীব্র বাসনা ও গভীর ভাবাবেগ, তা বাংলাতেও রবীন্দ্রনাথের গানে রক্ষিত হয়েছে অপূর্ব ব্যঞ্জনায়।

আহা আজি এ বসন্তে...

বিখ্যাত আইরিশ কবি থমাস মূরের Go Where Glory Waits Thee (১৮০৭) অনুকরণে রচিত হয়েছে বিখ্যাত এ গান ‘আহা আজি এ বসন্তে’। প্রতি বছর যখন বসন্ত আসে, তখন চির-রোমান্টিক বাঙালির মনের অজান্তেই গীত হয়ে ওঠে এ গানটি। বাংলায় ‘আহা আজি এ বসন্তে’ গানটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে। এটি রবীন্দ্রনাথের ‘মায়ার খেলা’ নাটকের সপ্তম দৃশ্যে পরিবেশিত হয়েছে। এ সুরে ‘আহা আজি এ বসন্তের পাশাপাশি একই সুরে রবীন্দ্রনাথের ‘ওহে দয়াময়’ গানটিও রচিত হয়েছে। ‘কাল-মৃগয়া’ নাটকে ‘মানা না মানিলে’ গানেও এ সুর অনুকৃত হয়েছে বলে মনে হয়।

ও দেখবি রে ভাই আয় রে ছুটে

কাল-মৃগয়া নাটকের প্রথম দৃশ্যে লীলার কণ্ঠে গীত হয় এ গানটি। গানটি কবিগুরু রচনা করেছেন মূল আইরিশ গান The Vicar of Bray অবলম্বনে। মূল এ গানটি একটি ব্যঙ্গাত্মক গান। গানটি সপ্তদশ শতক থেকে ইংল্যান্ডে প্রচলিত।

কালী কালী বলো রে আজ

এ গানটি ব্রিটিশ গান Nancy Lee গানের ছায়া অবলম্বনে রচিত হয়েছে। ফ্রেডেরিস ওয়েদারলির লেখা ও স্টিফেন অ্যাডামসের সুরারোপিত এ গানটি বিখ্যাত গীতিনাট্য বাল্মীকি প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছিলেন। গানটি তাঁর বিখ্যাত নাটক ‘বাল্মীকি প্রতিভা’য় প্রথম দৃশ্যে পরিবেশিত হয়েছে।

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে

রবীন্দ্রনাথ এ গানটি ৩ জুন, ১৯১২ সালে রচনা করেন, এ সময় তিনি লোহিত সাগর হয়ে ইউরোপ যাচ্ছিলেন। সমুদ্র ও আকাশের মিলিত অপরূপ শোভায় মুগ্ধ হয়ে কবি গানটি রচনা করেছিলেন। এটি ছিল সেই যাত্রা, যে যাত্রায় করে তিনি তাঁর গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদের পাণ্ডুলিপি ইউরোপীয় বিদগ্ধ সাহিত্যিকদের কাছে উপস্থাপন করেন, যেখান থেকেই তিনি নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন এবং পরের বছর ১৯১৩ সালে এশিয়ার প্রথম ব্যক্তি হিসেবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।

তবে আয় সবে আয়

এ গানটি বিখ্যাত ইংরেজ কবি জন পিলে রচিত The English Hunting Song অবলম্বনে রচিত। ‘তবে আয় সবে আয়’ গানটি কালমৃগয়া নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা এ গানটির রচনাকাল ১৮৮০। দল বেঁধে শিকারে যাওয়াকালীন এ গানটি সমস্বরে গীত হয়ে থাকে। বাংলাতেও এ ভাবটিই কবি ধারণ করেছেন, সেখানেও ঢাল-তলোয়ার প্রভৃতি অনুষঙ্গের কথা বলা হয়েছে।

সন্ধ্যার মেঘমালা

রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহ থেকে শাহজাদপুর আসেন, তখন নদীপথে চলনবিল দিয়ে আসছিলেন। তাঁর সঙ্গে একটি ছোট্ট নোটবই ছিল, নাম ছিল- ‘মজুমদার পুথি’। এ নোটবইটিতে একটি কবিতা পাওয়া গিয়েছিল। যার নাম ছিল- ‘তুমি’। পরবর্তীতে এর শব্দের পরিবর্তন করে সুর দিয়ে গানটি গাওয়া হয়। একবার শান্তি নিকেতনে ‘ঋতুরংগ’ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ঋতুর গান হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, সব ঋতুরই গান রয়েছে, কিন্তু হেমন্তের কোনো গান নেই। তখন তিনি ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা’ গানটি হেমন্ত ঋতুর গান হিসেবে গাইতে নির্দেশ দিলেন।

শূন্য হাতে ফিরি হে

ওস্তাদ ছিলেন যদুনাথ ভট্ট, রবীন্দ্রনাথ যাদের কাছে গান শিখেছিলেন, তিনি তাদেরই একজন। মাত্র চার মাস ঠাকুর বাড়িতে ছিলেন। তাঁর বেশ কিছু রচনা ছিল, যার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হয়েছিলেন, প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর ‘রুমা ঝুমা’ গানটিকে রবীন্দ্রনাথ ভেঙে রচনা করলেন ‘শূন্য হাতে ফিরি হে’ গানটি।

আরও যত গান...

রবীন্দ্রনাথের আরও বেশ কিছু বিখ্যাত বিদেশি সুর বা ভাবাশ্রয়ী গানের মধ্যে আছে ‘তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা’, ‘ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু’, ‘প্রাণ চায় চক্ষু না চায়’ ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংগীতের মধ্যকার ব্যবধান ঘুচিয়ে একের ঐশ্বর্য দ্বারা অন্যটিকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি চেয়েছেন উভয় সংগীতের এ ধারা পরস্পর ‘মিলিবে ও মিলাবে’। বাংলা গানে এ সংমিশ্রণের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ইতিবাচকভাবে উদগ্রীব। তাঁর মতে, ‘এশিয়ার প্রায় সব দেশেই আজ পাশ্চাত্য ভাবের সঙ্গে প্রাচ্যভাবের মিশ্রণ চলছে।’

এ মিশ্রণে নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা। ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ যা এখন আমাদের জাতীয় সংগীত, তার মধ্যে গগন হরকরার গান ‘আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে’ এ গানটির স্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। ‘কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া। অথবা ‘কেন গো সে মোরে যেন করে না বিশ্বাস... অথবা ‘ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কি বা মৃদু বাং’। এসব গানও রবীন্দ্রনাথ বিদেশি গানের সুরের অনুসরণ করে সৃষ্টি করেছেন।