.jpg) বাংলাদেশের টেক্সটাইল ও তৈরি পোশাক খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানিতে দক্ষ প্রযুক্তির মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ অর্ধেকে নামিয়ে আনতে প্রায় ৬৬০ কোটি মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় অর্থের মাত্র ১৮০ কোটি ডলার বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে বা পাওয়ার প্রত্যাশা রয়েছে এর ফলে ৪৮০ কোটি ডলারের ঘাটতি রয়েছে। ‘বাংলাদেশের পোশাক উৎপাদন খাতের ডিকার্বনাইজেশনের অর্থায়নের ভৌতিক চিত্র এবং সুযোগ’ শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। অ্যাপারেল ইমপ্যাক্ট ইনস্টিটিউট ও ডেভেলপমেন্ট ফিন্যান্সিয়াল ইন্টারন্যাশনাল যৌথভাবে এ গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে গত ৮ মে। এতে দেখানো হয়েছে কীভাবে কৌশলগত অর্থায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ এ ঘাটতি পূরণ করে কার্বন নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে। ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল খাতে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের সম্ভাবনা থাকা শীর্ষ পাঁচ দেশের একটি ছিল বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের টেক্সটাইল ও তৈরি পোশাক খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানিতে দক্ষ প্রযুক্তির মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ অর্ধেকে নামিয়ে আনতে প্রায় ৬৬০ কোটি মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় অর্থের মাত্র ১৮০ কোটি ডলার বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে বা পাওয়ার প্রত্যাশা রয়েছে এর ফলে ৪৮০ কোটি ডলারের ঘাটতি রয়েছে। ‘বাংলাদেশের পোশাক উৎপাদন খাতের ডিকার্বনাইজেশনের অর্থায়নের ভৌতিক চিত্র এবং সুযোগ’ শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। অ্যাপারেল ইমপ্যাক্ট ইনস্টিটিউট ও ডেভেলপমেন্ট ফিন্যান্সিয়াল ইন্টারন্যাশনাল যৌথভাবে এ গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে গত ৮ মে। এতে দেখানো হয়েছে কীভাবে কৌশলগত অর্থায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ এ ঘাটতি পূরণ করে কার্বন নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে। ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল খাতে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের সম্ভাবনা থাকা শীর্ষ পাঁচ দেশের একটি ছিল বাংলাদেশ।

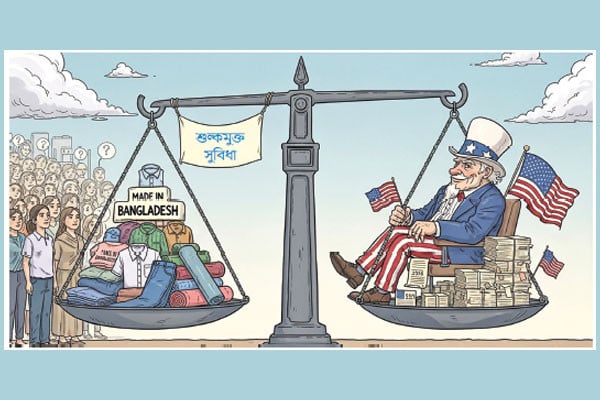

অ্যাপারেল ইমপ্যাক্ট ইনস্টিটিউট একটি আন্তর্জাতিক অলাভজনক সংস্থা, যারা পোশাক ও জুতা শিল্পে পরিবেশবান্ধব সমাধান চিহ্নিত, অর্থায়ন, প্রসার এবং মূল্যায়ন করে থাকে। সংস্থাটি টার্গেট, পিভিএইচ, লুলুলেমন এবং এইচঅ্যান্ডএম গ্রুপসহ ৫০টির বেশি পোশাক ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজ করছে, যারা বৈশ্বিক কার্বন হ্রাস প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দিচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাত দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি জোগান দেয়। খাতটি ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ ৫০ শতাংশ হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ এই খাতের কার্যক্রম যেমন কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণ, বুনন, রং করা, ফিনিশিং, উৎপাদন ও পরিবহন এসব ধাপে এখনো জ্বালানির জন্য ফসিল ফুয়েলের ওপর নির্ভরতা রয়ে গেছে। অর্থনৈতিক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও, স্থানীয় টেক্সটাইল ও পোশাক খাত ব্যাপক পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই খাতে জ্বালানি, পানি ও রাসায়নিকের উচ্চ ব্যবহার পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে বড় অবদান রাখছে। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ানোই মূল জ্বালানির উৎস, যেখানে পোশাক খাত একাই দেশের মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারের ৮.২ শতাংশ ব্যবহার করে এবং দেশের জ্বালানির ২৭.৮ শতাংশ এই খাতের জন্য ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড এবং নতুন বিধিমালার চাপও বেড়েই চলেছে, যাতে খাতটি আরও পরিবেশবান্ধব ও টেকসই পন্থা গ্রহণ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১২টি ঋণপত্র এবং পুনর্ঘূর্ণায়মান তহবিল প্রকল্প চিহ্নিত হয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে প্রায় ১৬০ কোটি ডলার পাওয়া সম্ভব এবং আরও ১৭ কোটি ৫০ লাখ ডলার আসছে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা ও সরকারের তরফ থেকে। ‘এতে প্রমাণ হয়, এখনো ৪৮০ কোটি ডলারের একটি বিশাল অর্থায়নের ঘাটতি রয়েছে,’ বলা হয়েছে প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, জ্বালানি নীতিমালা উন্নয়ন, স্থানীয় কারিগরি সক্ষমতা গড়ে তোলা এবং কার্বন হ্রাস উদ্যোগে সহায়তার জন্য আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলো সরকার ও বেসরকারি খাতের সঙ্গে অংশীদারিতে কাজ করছে।

তবে, আর্থিক সীমাবদ্ধতা, কারিগরি দক্ষতার ঘাটতি, অপর্যাপ্ত জ্বালানি নীতি ও দুর্বল অবকাঠামোকে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে দক্ষ কারিগরি বিশেষজ্ঞ যেমন এনার্জি অডিটরের অভাবে খরচ বেড়ে যায় এবং পরিদর্শন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হয়, যেখানে একটি এনার্জি অডিট করতে খরচ হয় গড়ে ১০ হাজার ডলার, যা প্রতিবেশী ভারতের চেয়ে দ্বিগুণ। স্থানীয় দক্ষতা গড়ে তোলা খরচ কমাতে এবং মানসম্মত কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়া, নবায়নযোগ্য জ্বালানির বাজার এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।