দীর্ঘদিন ধরেই দেশে বড় মাত্রার ভূমিকম্পের শঙ্কার কথা বলে আসছিলেন বিশেষজ্ঞরা। যদিও শঙ্কাদৃষ্টে সতর্কতা বা ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি নেই বললেই চলে। এ ছাড়া ভূমিকম্প প্রতিরোধ বা মোকাবেলা করা যায় না। এর ক্ষতিপূরণও হয় না।

বড়জোর ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায়। বলতে গেলে এটাই প্রতিরোধ বা মোকাবেলা। ভৌগোলিকভাবে বরাবরই বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে বাংলাদেশ। তবে তা দিনক্ষণ দিয়ে বিবেচনার সুযোগ নেই।

এ জন্য প্রথমত, দরকার মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি, দ্বিতীয়ত, অবকাঠামোগত উন্নয়ন। কিন্তু সরকারি-বেসরকারি কোনো খাতেই সেই সক্ষমতা বাংলাদেশের নেই। তুরস্ক, ইতালি, ইউএসের একটা স্টেটসহ বিশ্বের একাধিক জায়গায় গত কয়েক দিন ছোটখাটো কয়েকটি ভূমিকম্প হয়েছে। এসব কম্পনের তফাত ছিল ২-১ মিনিট।

তুলনামূলক বেশি তীব্রতা ছিল বাংলাদেশে। সামনে আরো কম্পনের শঙ্কা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তা মোকাবেলা অসাধ্য। ভূমিকম্প-পরবর্তী উদ্ধার তথা ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের অবস্থা করুণের চেয়েও করুণ। ঘাটতির প্রয়োজনে বিদেশি কত সহায়তাই বাংলাদেশকে নিতে হয়।

ভূমিকম্প প্রতিরোধ মানে এর ক্ষয়ক্ষতি কমাতে বিদেশি সহায়তাও জরুরি, যা দুর্যোগ ঝুঁকি কমাতে, নিরাপদ ভবন নির্মাণে এবং জরুরি সাড়াদান সক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষ করে ভূমিকম্পের পর উদ্ধার ও ত্রাণকার্য পরিচালনায় এবং ক্ষতিগ্রস্তদের দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনে আন্তর্জাতিক সহায়তা অপরিহার্য। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো থেকে প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ সহায়তা নিয়ে ভূমিকম্প-প্রতিরোধী কাঠামো (যেমন বিল্ডিং কোড) তৈরি করা যেতে পারে। ভূমিকম্পের ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিদেশি সহায়তা কাজে লাগতে পারে। জাতিসংঘের মতো সংস্থাগুলো এ ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। ক্ষতিগ্রস্তদের জরুরি আর্থিক সহায়তা এবং দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের জন্যও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দরকার।

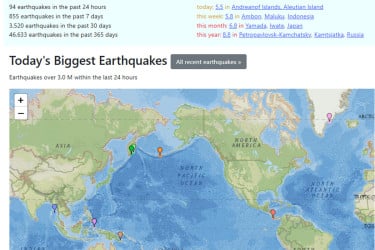

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ইন্ডিয়ান, বার্মিজ এবং ইউরেশিয়ান প্লেটের সংযোগস্থলের কাছাকাছি। স্বাভাবিকভাবেই এতে ভূমিকম্পের ঝুঁকি সব সময়ই বেশি। এর বিপরীতে ভূমিকম্প-পরবর্তী বড় ক্ষতি এড়ানোর ততই কম। এ অবস্থার মধ্যেই শুক্রবার দেশে তীব্র ঝাঁকুনির ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার ঘটনা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। সংশ্লিষ্ট সব দপ্তর ও বিভাগগুলোকে অবিলম্বে মাঠ পর্যায়ে নেমে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের নির্দেশ দিয়েছেন। শুক্রবার ভূমিকম্পের কিছুক্ষণ পরই প্রধান উপদেষ্টার ফেসবুক পেজ থেকে এসংক্রান্ত পোস্ট দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়েছে সরকার।

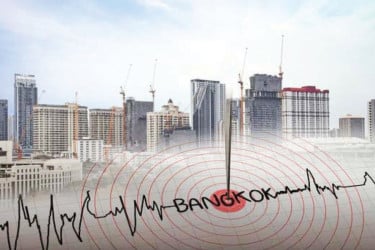

বড় মাত্রার ভূমিকম্প হলে দেশে ৩৪৪ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ সম্পদ ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বলে আন্তর্জাতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে। সারা দেশে ঝুঁকির মুখে থাকা ভবন প্রতিস্থাপনে ব্যয় হতে পারে ৩৫৬ বিলিয়ন ডলার, যা দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৭৭ শতাংশ। সাপ্তাহিক বন্ধের দিন গেল ২১ নভেম্বর সংঘটিত ভূমিকম্প এক প্রাকৃতিক সতর্কবার্তা বহন করে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের (বিএমডি) তথ্য অনুযায়ী, গত এক শতকে দেশে অন্তত ২০০টিরও বেশি ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় ধরনের ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছে। বছরে গড়ে ২৫ থেকে ৩০টি ক্ষুদ্র ভূমিকম্প অনুভূত হচ্ছে, যার বড় অংশ সিলেট, চট্টগ্রাম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। আন্তর্জাতিক সংস্থা জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি-জাইকার এক গবেষণা অনুযায়ী, ঢাকায় ম্যাগনিচিউড ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্পে ৭০ শতাংশ ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, দুই লাখের বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটতে পারে এবং সামগ্রিক ক্ষতি হতে পারে ৩০ থেকে ৫০ বিলিয়ন ডলার। বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এবং পরিকল্পনাহীনভাবে বেড়ে ওঠা নগরীগুলোর একটি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। একটি বড় ধরনের ভূমিকম্পে আর্থিক ক্ষতি হবে বহুমাত্রিক। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটি পরিচিত বাস্তবতা। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙন, খরা—এসব দুর্যোগ নিয়মিত মোকাবেলা করে টিকে থাকে দেশের মানুষ। তবে ভূমিকম্প অন্য সব দুর্যোগের তুলনায় ভিন্ন বৈশিষ্ট্য, তীব্রতা ও ঝুঁকি বহন করে। ভূমিকম্প অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের তুলনায় সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত, সবচেয়ে দ্রুত এবং সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক। ঘূর্ণিঝড় বা বন্যার মতো আগাম প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ কম থাকায় ভূমিকম্পের ক্ষতি প্রতিরোধ পুরোপুরি করা যায় না। কিছুটা কমানো যায় মাত্র।

সেতু, রাস্তা, ভবন, ফ্লাইওভার, হাসপাতাল, স্কুল—সব মিলিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ ঝুঁকিতে। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহ বিঘ্নিত হলে নগরজীবন অচল হয়ে পড়তে পারে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম দেশের মোট অর্থনৈতিক উৎপাদনের প্রায় ৬০ শতাংশ বহন করে। গার্মেন্টস ও শিল্পাঞ্চলে উৎপাদন বন্ধ হলে রপ্তানি খাতে মারাত্মক আঘাত আসবে। পুরনো স্কুল, হাসপাতাল ও আবাসিক ভবনগুলো পুনর্মূল্যায়ন করে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের তালিকা ও রেট্রোফিটিং করা। দেশে আরো সিসমিক স্টেশন, ভূ-প্রযুক্তি গবেষণাগার ও আঞ্চলিক মনিটরিং সিস্টেম প্রয়োজন। ফায়ার সার্ভিস, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্সকে আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে। পৃথিবীর সবচেয়ে ভূমিকম্পপ্রবণ দেশগুলোর একটি জাপানের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. ইউনূসের সম্পর্ক চমৎকার। এ সম্পর্ককে দেশের কল্যাণে আরেকটু কাজে লাগানো যেতেই পারে। সেখানে ভূমিকম্প মোকাবেলায় অত্যন্ত উন্নত ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ভূমিকম্পের ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ মূলত জাপান এবং জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো থেকে কিছু সহায়তা পেয়েও আসছে। যার মধ্যে রয়েছে প্রযুক্তিগত সহায়তা, গবেষণা উন্নয়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি। জাতিসংঘও ঝুঁকি হ্রাস, ক্ষয়ক্ষতি কমানো এবং উদ্ধারকাজে যৌথ সহায়তা দিচ্ছে। সেই সহায়তাকে পর্যাপ্ত পর্যায়ে নিতে দরকার সরকারি পর্যায় থেকে দ্রুত ও কার্যকর উদ্যোগ।

লেখক : সাংবাদিক-কলামিস্ট; ডেপুটি হেড অব নিউজ, বাংলাভিশন