ইতিহাসের মঞ্চে বরাবরই সবচেয়ে বেশি আলো ছড়িয়েছে বিজয়ী, সম্রাট এবং সেনাপতিদের দল। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর জয়ধ্বনির আড়ালে লুকিয়ে আছে অসংখ্য নীরব সভ্যতা। তাদের মধ্যে অন্যতম- ‘আলেকজান্ডার’ বা ‘সিজার’। যারা কেবল অস্ত্রশস্ত্রেই নয়, বরং ধারণা ও উদ্ভাবনের শক্তিতেও আজকের বিশ্বকে নীরবে আধুনিক রূপ দিয়েছে। যদিও তারা হয়তো রোমের মতো বিশাল সাম্রাজ্য হয়ে ওঠেনি কিন্তু তাদের জ্ঞান, কৌশল আর সংস্কৃতি আজও ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর কোণে কোণে- তা আমাদের আইন, স্থাপত্য, ভাষা এবং উৎসবের মাঝে। আজকের আয়োজন মূলত এমন কয়েকটি বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীকে নিয়ে, যাদের ছাপ আমাদের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। চলুন, ইতিহাসের সেই পথে যাত্রা করি...

প্রাচীন যত জনগোষ্ঠী

► প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস কেবল অতীতের গল্প নয়, বরং মানব জাতির সৃজনশীলতা, প্রতিরোধশীলতা এবং সামাজিক বিকাশের এক দীর্ঘ যাত্রার চিত্রও তুলে ধরে

► প্রাচীন সভ্যতার এই পদচিহ্ন আমাদের শেখায় যে, সময় বদলে গেলেও আবর্তেও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও মানবতার চেতনা চিরস্থায়ী। সভ্যতা শুধু ইতিহাস নয়, এটি একটি চলমান যাত্রা, যেখানে প্রতিটি নতুন প্রজন্ম পূর্বসূরিদের শিক্ষা এবং উদ্ভাবনকে গ্রহণ করে, তার ভবিষ্যৎ গড়ে

প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস আমাদের কেবল অতীতের গল্প নয়, বরং মানব জাতির সৃজনশীলতা, প্রতিরোধশীলতা এবং সামাজিক বিকাশের এক দীর্ঘ যাত্রার চিত্রও তুলে ধরে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে জন্ম নেওয়া সভ্যতাগুলো- ইনকা থেকে অ্যাজটেক, রোমান থেকে পারস্য, মায়া থেকে সিন্ধু উপত্যকা- মানবতার বিভিন্ন দিকের অগ্রগতি এবং সীমাহীন উদ্ভাবনের সাক্ষ্য বহন করে। এ সভ্যতাগুলোর ইতিহাস শুধু সাম্রাজ্যবাদের উত্থান-পতন নয়, বরং মানুষের জীবন, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির বিকাশের এক অনন্য মানচিত্রও তৈরি করেছে।

ইনকা সাম্রাজ্য দক্ষিণ আমেরিকার অ্যান্ডিজ পর্বতমালায় বিস্ময়কর প্রকৌশল এবং নগর পরিকল্পনার প্রতীক হিসেবে গড়ে ওঠে। মাচু পিচু, উন্নত জলবাহী ব্যবস্থা এবং প্রশস্ত রাস্তা-নেটওয়ার্ক তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতার নিদর্শন। তবে স্প্যানিশ আগ্রাসন, মহামারি এবং অভ্যন্তরীণ সংঘাত তাদের সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। অনুরূপভাবে, অ্যাজটেকরা মধ্য মেক্সিকোর তেনোচতিৎলানে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক উৎকর্ষের মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জন করলেও স্প্যানিশ বিজয় তাদের ধ্বংসের কারণ হয়। তারা ৫০০টি শহর-রাষ্ট্র এবং কয়েক মিলিয়ন প্রজাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল, যা তাদের প্রশাসনিক দক্ষতার প্রমাণ বহন করে।

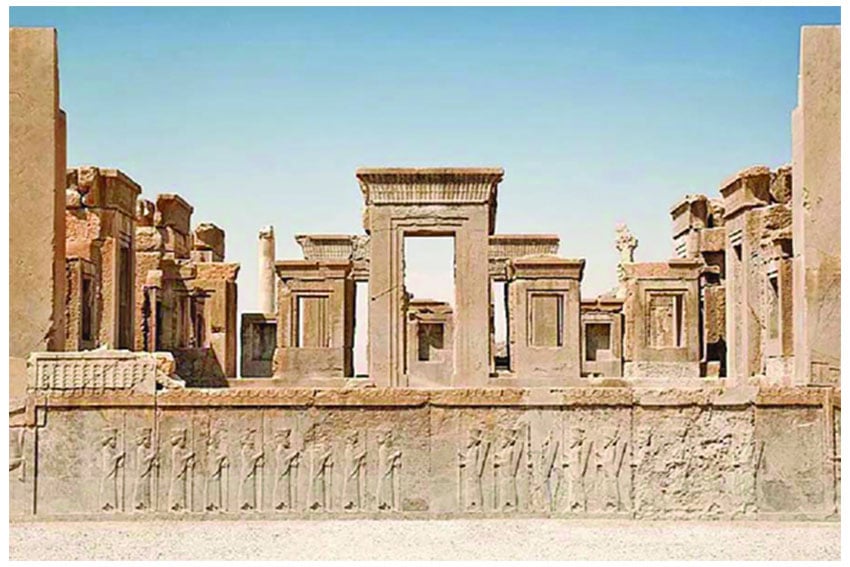

রোমান সাম্রাজ্য মানব ইতিহাসে স্থায়ী প্রভাব রাখে। কংক্রিট ব্যবহার, কলোসিয়াম, প্যান্থিয়ন এবং পশ্চিমা ক্যালেন্ডার- সবই রোমান উদ্ভাবনের নিদর্শন। তাদের স্থাপত্য, আইন ও প্রশাসনিক কাঠামো আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছে। তবে অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও সীমান্তের চাপ তাদের পতনের প্রাকৃতিক কারণ ছিল। পারস্য সাম্রাজ্য, সাইরাস এবং দারিয়াসের নেতৃত্বে সহনশীলতার প্রতীক এবং বৃহৎ প্রশাসনিক দক্ষতার প্রমাণ দেখিয়েছে। তাদের রয়্যাল রোড এবং সাংস্কৃতিক নীতিমালা সাম্রাজ্য পরিচালনার যুগান্তকারী উদাহরণ।

গ্রিক সভ্যতা গণতন্ত্র, দর্শন, সাহিত্য ও অলিম্পিক গেমের জন্ম দিয়েছে। তাদের শহর-রাষ্ট্র এবং চিন্তাভাবনা প্রাচীন ইউরোপীয় সমাজ ও আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তি তৈরি করেছে। চীনা সভ্যতা দীর্ঘায়ু, প্রযুক্তি ও শিল্পকর্মের জন্য পরিচিত। সিল্ক, কাগজ, কম্পাস, প্রিন্টিং প্রেস এবং গানপাউডারের উদ্ভাবন মানব সভ্যতাকে এক নতুন দিশা দেখিয়েছে। মায়াদের জ্যোতির্বিজ্ঞান, ক্যালেন্ডার এবং স্থাপত্য নৈপুণ্য তাদের সময়ের বুদ্ধিবৃত্তিক উচ্চতা প্রমাণ করে। আর নর্তে চিকো এবং দানুবিয়ান সংস্কৃতির মতো সভ্যতাগুলো প্রাথমিক শহুরে জীবন এবং সামাজিক সংগঠনের প্রমাণ বহন করে। চাতালহোয়ুকের ঘন বসতি, নিওলিথিক যুগের সমৃদ্ধ নগরায়ণ এবং সমতাবাদী সামাজিক কাঠামো আধুনিক নগর পরিকল্পনার প্রথম সূত্রপাত নির্দেশ করে। সিন্ধু নদের উপত্যকা সভ্যতা, শান্তি, বাণিজ্য এবং নগর পরিকল্পনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। প্রাচীন শহরগুলোর প্রাথমিক নালা ব্যবস্থা ও সমৃদ্ধ বাণিজ্য এই সভ্যতার যুগান্তকারী নীতি ছিল।

জিয়াহু এবং আইন গাজাল প্রমাণ করে, কৃষি ও সামাজিক সংগঠন কেবল খাদ্য উৎপাদনের জন্য নয়, বরং সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্যও অপরিহার্য। চাতালহোয়ুকের নগরায়ণ, জোমোনের মৃৎশিল্প এবং আইনু জনগণের প্রাকৃতিক জীবনধারা মানব জাতির সৃজনশীলতা ও স্থিতিস্থাপকতার অনন্য চিত্র। জোমোনরা শিন্তো ঐতিহ্যের আদিরূপ প্রবর্তন করে এবং আইনুরা প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে। ফিনিশীয়রা বর্ণমালার উদ্ভাবন এবং সমুদ্রপথ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে। সোগদিয়ানরা সিল্ক রুট-এ পূর্ব ও পশ্চিমের সংযোগ স্থাপন করে আধুনিক বিশ্বায়নে অবদান রাখে। মিনোয়ানরা সমুদ্রবাণিজ্য ও প্রাসাদ নকশায় ইউরোপীয় সভ্যতাকে প্রভাবিত করে। ওলমেকরা মেক্সিকোর মায়া ও অ্যাজটেকের সাংস্কৃতিক ভিত্তি স্থাপন করে। সিথিয়ানরা, হিট্টাইটরা এবং নাবাতীয়রা যুদ্ধ, কূটনীতি ও স্থাপত্যে তাদের সময়ের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

প্রাচীন সভ্যতার এই বিস্তৃত চিত্র আমাদের শেখায় যে সভ্যতা কখনো কেবল সাম্রাজ্য বা রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে সীমাবদ্ধ থাকে না। তারা মানব জীবনের নানাবিধ দিক- শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, বাণিজ্য, প্রশাসন এবং পরিবেশের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। প্রত্যেক সভ্যতা মানুষের সীমাহীন উদ্ভাবন, সামাজিক সংহতি এবং প্রতিকূলতার মোকাবিলার শক্তি প্রমাণ করে। ইতিহাসের এই পদচিহ্ন শুধু অতীত নয়, বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষণীয় এবং অনুপ্রেরণামূলক। প্রাচীন সভ্যতার পতন শুধু একটি গল্প নয়, তাদের সৃজনশীলতা, নীতি এবং সংস্কৃতি আজকের বিশ্বকে গঠন করছে। আইনু জনগণ ও অস্ট্রেলীয় আদিবাসীর মতো সম্প্রদায় এখনো বেঁচে আছে; যারা মনে করিয়ে দেয়- ইতিহাস পুনরায় লেখা যায়।

এট্রুস্কান

প্রাচীন রোমের সেই লুকানো স্থপতি

প্রাচীন ইতালির পটভূমিতে রোমান সাম্রাজ্য যতটা উজ্জ্বল, তার আড়ালে রয়েছেন এট্রুস্কানরা। খ্রিস্টপূর্ব ৯০০ থেকে ৩০০ অব্দ পর্যন্ত মধ্য ইতালিতে বিকাশ লাভ করা এই রহস্যময় জাতিটি রোমানদের কাছে ছিল শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক। তারাই রোমকে উন্নত নগর পরিকল্পনা ও প্রকৌশলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। রোমানদের ব্যবহৃত সড়ক নির্মাণ কৌশল, নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং বিজয় উদ্যাপনের প্রতীক ত্রয়ী বিজয় তোরণ সম্ভবত এট্রুস্কানদের উদ্ভাবন। এমনকি রোমান গ্ল্যাডিয়েটরের খেলাও হয়তো এট্রুস্কানদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আচার থেকে বিবর্তিত। ক্ষমতার প্রতীক ‘ফ্যাসিস’- যা রোমান কর্তৃত্ব ও পরবর্তী পশ্চিমা আইকনোগ্রাফিতে রূপ নেয়- তার জন্মও এট্রুস্কানদের হাতে।

মিনোয়ানদের সংস্কৃতি

ইউরোপীয় সভ্যতার স্বপ্নদ্রষ্টা নাবিক

গ্রিসের দেবদেবী এবং জ্যামিতিক নকশা আবিষ্কারেরও অনেক আগে, ক্রিট দ্বীপ ছিল মিনোয়ানদের আবাস- যা এতটাই উন্নত ছিল যে, তাদের ব্রোঞ্জ যুগের প্রতিবেশীদের আদিম বলে মনে করা হতো। এই সভ্যতা ইউরোপের প্রাচীনতম উন্নত সভ্যতা হিসেবে পরিচিত। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সালের দিকে মিনোয়ানরা ক্রিট দ্বীপ পর্যন্ত বিকাশ লাভ করেছিল। যদিও তাদের উৎস নিয়ে আজও গবেষণা চলছে। আশ্চর্যের বিষয়, এই প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে বাইবেলেও কিছু সূত্র মেলে- যদিও সেখানে ‘মিনোয়ান’ নয়, ‘কাফেতারিম’ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বাইবেল অনুযায়ী, ‘কাফেতার’ ছিল ক্রিটের হিব্রু নাম, যা প্রাচীন অ্যাসিরীয়দের নথিতেও ‘কাপতারা’ হিসেবে পাওয়া যায়। অর্থাৎ বাইবেলের কাফেতারিমরাই ছিলেন ক্রিটবাসী- অর্থাৎ মিনোয়ানদেরই পূর্বপুরুষ। যাই হোক খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১৪০০ অব্দ পর্যন্ত বিকাশ লাভ করা মিনোয়ান জাতির মানুষ বহুতল স্থাপত্য, প্লাম্বিং সুবিধা এবং এমন প্রাণবন্ত ফ্লেস্কোসহ বিশাল প্রাসাদ তৈরি করেছিল যা আজও যেন জীবন্ত মনে হয়। তাদের নির্মিত প্রাসাদ ‘নসোস’ কেবল একটি শহর ছিল না- এটি ছিল একটি স্থাপত্যের মাস্টারপিস, যেখানে স্টোররুম, ওয়ার্কশপ এবং এমন আঁকাবাঁকা করিডর ছিল যা হয়তো মিনোটরের গোলকধাঁধার পৌরাণিক কাহিনীর জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু তাদের আসল প্রতিভা ছিল সমুদ্রে। মিনোয়ানরা যুদ্ধ নয়, বরং বাণিজ্যের মাধ্যমে এজিয়ান শাসন করত, ভূমধ্যসাগরের এপার-ওপার অলিভ অয়েল, ওয়াইন এবং সিরামিকস বিনিময় করত। তাদের জাহাজগুলো সংস্কৃতির ভাসমান দূত হয়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে গ্রিক বিশ্বকে রূপ দেয় শিল্প শৈলী থেকে শুরু করে সামুদ্রিক দিকনির্দেশনা পর্যন্ত। এমনকি ‘ইউরোপ’ শব্দটিও সাধারণত তাদের পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। এরপর খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ১৪৫০ অব্দে প্রকৃতি হস্তক্ষেপ করে। প্রলয়ঙ্করী আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতই সম্ভবত থেরা (আধুনিক স্যান্টোরিনি)- তাদের সমাজকে ধ্বংস করে দেয় এবং এর পতনে অবদান রাখে। তবুও তাদের সেই সংস্কৃতির প্রতিধ্বনি টিকে ছিল, যা ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিকে সিক্ত করেছিল।

আইনু সভ্যতা

জাপানের অদম্য আদিবাসীরা

সামুরাইদের আবির্ভাবের আগে জাপানের উত্তরাঞ্চলে বাস করত আইনু জনগণ। তাদের স্বতন্ত্র ভাষা, সংস্কৃতি এবং প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ জীবনধারা তাদের পরবর্তী জাপানিদের থেকে আলাদা করে রেখেছিল। আইনুরা বহু শতাব্দী ধরে প্রকৃতির কাছাকাছি বসবাস করত, যেখানে তারা শিকার করত এবং ‘কামুই’ নামে পরিচিত আত্মাদের সম্মান করত। জাপানি প্রভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা জমি ও স্বায়ত্তশাসন হারায় এবং জোরপূর্বক আত্তীকরণের শিকার হয়। কিন্তু আইনুরা কখনো বিলীন হয়নি। মূলত জাপানে আইনু জনগণের ওপর ঔপনিবেশিক প্রভাব শুরু হয় ১৮৬৮ সালে, যদিও ইতিহাস প্রমাণ করে তাদের ওপর বাণিজ্যিক ও শোষণমূলক চাপ বহু শতাব্দী আগে থেকেই চলছিল। শতাব্দীপ্রাচীন শারীরিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কষ্টের পর আজও আইনু জনগণ নিপীড়নের মুখোমুখি। ১৯৯৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের ভূমি ও অধিকার সমাপ্তি ঘোষণা করা হলেও ঔপনিবেশিক প্রভাব থেকে তারা পুরোপুরি মুক্ত নয়। ২০১৯ সালে, জাপান সরকার তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে আদিবাসী মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, যার ফলে এক সাংস্কৃতিক নবজাগরণ দেখা দেয়। হোক্কাইডো, হনশু উত্তরাঞ্চল, কুরিল ও সাখালিনে বাসকারী আইনুদের নিজস্ব ভাষা ও উপভাষা আজও সংরক্ষিত। শিকারি ও সংগ্রাহক হিসেবে প্রকৃতিকে তারা গুরুত্ব দিত, যা তাদের শিল্পকর্মে প্রতিফলিত। তবে জাপানিদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ, পরিবার বিচ্ছিন্নকরণ, জোরপূর্বক বিবাহ এবং দাসত্বের মতো নীতি আইনুদের বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। হোক্কাইডোতে বর্তমানে প্রায় ২০ হাজার মানুষ নিজেদের আইনু হিসেবে পরিচয় দেন। তবে জাপানিদের মধ্যে এদের নিয়ে সচেতনতা কম।

ফিনিশীয় বণিকদল

যে বণিকরা বর্ণমালা শিখিয়েছিল

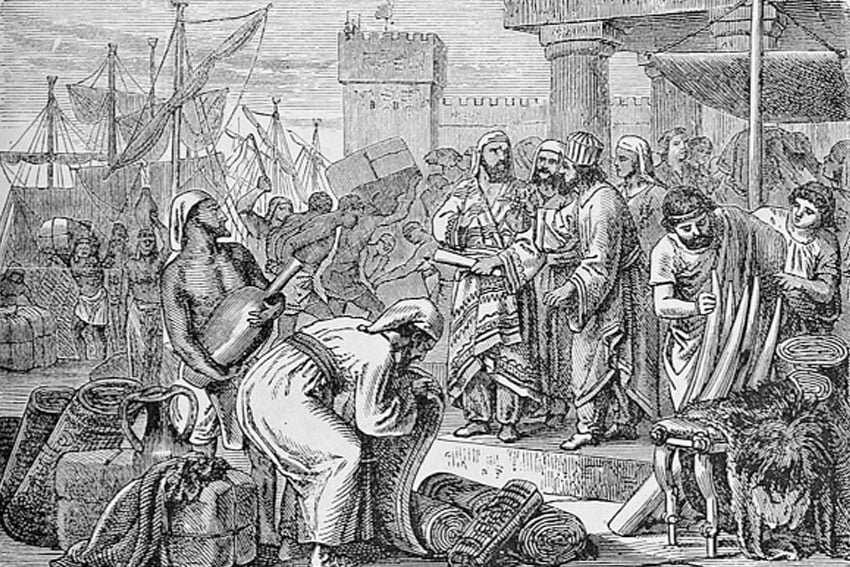

ফিনিশীয়রা (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-৩০০ অব্দ) ছিল লেবাননের সরু উপকূলের এক প্রাচীন সমুদ্রচারী জাতি। প্রাচীন বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী জাতি ছিল ফিনিশীয়রা- সেমেটিক বংশো™ূ¢ত এই জনগোষ্ঠী লেভান্ট অঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ থেকেই তাদের সভ্যতার ভিত্তি গড়ে তোলে। যদিও বিশাল সাম্রাজ্য গড়ায় তাদের আগ্রহ ছিল না; তারা মনোনিবেশ করেছিল বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠায়। এই জাতি ভাষা, শিল্প ও বাণিজ্যে ছিল অসাধারণ দক্ষ। তাদের ভাষা, ফিনিশীয়, হিব্রু ও আরামাইকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিল, যা পরবর্তীকালে গ্রিক ও লাতিন বর্ণমালার উৎস হয়ে ওঠে। ছিল সমুদ্রজয়ী বণিক- তারা কাঠ, ধাতু, বস্ত্র ও রঞ্জক পদার্থ নিয়ে মিসর, মেসোপটেমিয়া, গ্রিসসহ বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য করত। ফিনিশীয়রা ভূমধ্যসাগরজুড়ে কাঠ, কাচ এবং তাদের বিখ্যাত বেগুনি রং পরিবহন করত। ভূমধ্যসাগরের উপকূলজুড়ে তারা স্থাপন করেছিল অসংখ্য উপনিবেশ, যার মধ্যে কার্থেজ ও গাদির ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত। এই নৌপথনির্ভর বাণিজ্যই তাদের এক পরাশক্তিতে পরিণত করে, যারা রোমের মতো সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় অবদান হলো বর্ণমালা। তারা হাজার হাজার প্রতীকের পরিবর্তে মাত্র ২২টি অক্ষরের একটি ধ্বনিভিত্তিক লিপি তৈরি করে যোগাযোগকে সরল করে তোলে। এই লিপি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এটিই গ্রিক, ল্যাটিন এবং আজকের ব্যবহৃত বর্ণমালার জন্ম দেয়। তারা কার্থেজের মতো উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেছিল। তারা মূলত সেই জাতি, যারা বিশ্বকে লিখতে শিখিয়েছে, তারা নিজেরাই ঐতিহাসিক রেকর্ডে কম লিখিত তথ্য রেখে গেছে।

সিথিয়ান সভ্যতা

উল্কি আঁকা ইউরেশীয় স্তেপের যোদ্ধারা

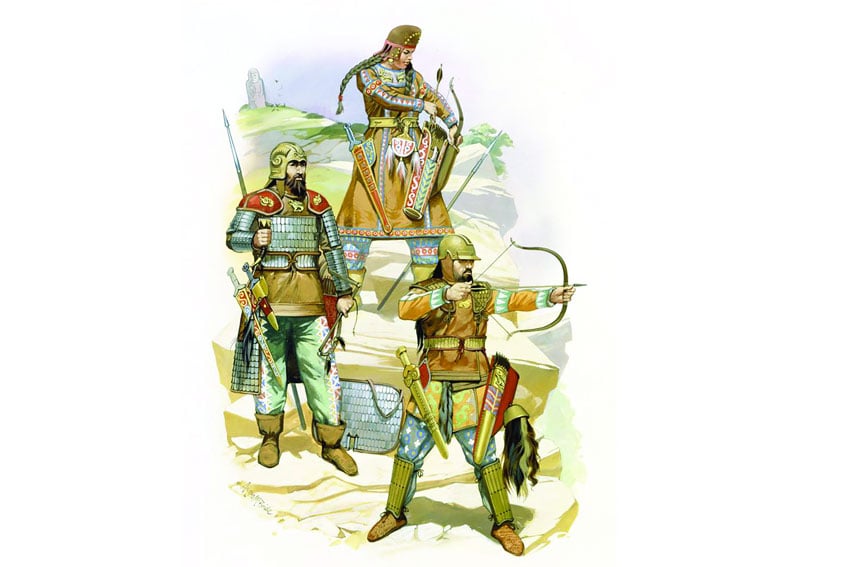

মঙ্গোল বা হুনদের উত্থানেরও আগে, সিথিয়ানরা (খ্রিস্টপূর্ব ৯০০-২০০ অব্দ) ছিল ইউরেশীয় স্তেপের নির্ভীক শাসক। তারা ছিল যাযাবর অশ্বারোহী, তীরন্দাজ এবং শিল্পী; যারা যুদ্ধকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের নিজস্ব শিল্প, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসে ছিল এক আলাদা উজ্জ্বলতা। সিথিয়ানরা ছিল ঘোড়সওয়ার যুদ্ধে বহু শতাব্দীর অগ্রদূত, যারা মাউন্টেড কমব্যাটে অতুলনীয় দক্ষতা অর্জন করেছিল। তাদের আঁটসাঁট রাইডিং ট্রাউজার ইউরোপের সামরিক ও ফ্যাশন জগৎকে প্রভাবিত করে। তাদের সোনার কারুশিল্প এবং মমি করা যোদ্ধাদের শরীরে পাওয়া বিস্তৃত উল্কি তাদের সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক দক্ষতার পরিচয় দেয়। তাদের গতিময়, অদম্য চেতনা আজও যাযাবর যোদ্ধাদের গল্পে অনুরণিত হয় এবং তাদের সংস্কৃতি পশ্চিমা, এমনকি আগের সামরিক কৌশলকেও প্রভাবিত করেছিল।

জোমোন জনগোষ্ঠী

জাপানের আদি মৃৎশিল্পের কারিগর

জাপানের জোমোন সংস্কৃতি মানবসভ্যতার প্রারম্ভিক এক অনন্য অধ্যায়- যেখানে শিল্প, পরিবেশ ও জীবন এক সুতায় বাঁধা ছিল। প্রাচীন সামুরাই বা সম্রাটদের ইতিহাসেরও অনেক আগে, জোমোন জনগণ (আনুমানিক ১৪,০০০ থেকে ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ছিল জাপানের শিকারি-সংগ্রাহক সমাজ। তারা প্রাগৈতিহাসিক হলেও সংস্কৃতি ও কারুশিল্পে ছিল উন্নত। জোমোনরা বিশ্বের প্রাচীনতম পরিচিত মৃৎশিল্পের কিছু অংশ তৈরি করেছিল, যা খাদ্য সংরক্ষণ ও রান্নাকে সহজ করে জীবনধারাকে সহজ করেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ বলে, তাদের তৈরি মাটির পাত্র শুধু দৈনন্দিন ব্যবহারেই নয়, নান্দনিক সৌন্দর্যেও ছিল অনন্য। তাদের এই মৃৎশিল্প পরবর্তীকালে জাপানি কারুশিল্পকে প্রভাবিত করেছিল। তারা ডোগু নামক মাটির মূর্তি তৈরি করত, যা আদি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনার প্রমাণ দেয়। প্রকৃতির প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও জাপানি শিন্তো ঐতিহ্যের মূল সুরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, যা জাপানের সাংস্কৃতিক ভিত্তি গঠনে ভূমিকা রাখে।

হিট্টাইট জাতিগোষ্ঠী

কূটনীতির উদ্ভাবক প্রাচীন সাম্রাজ্য

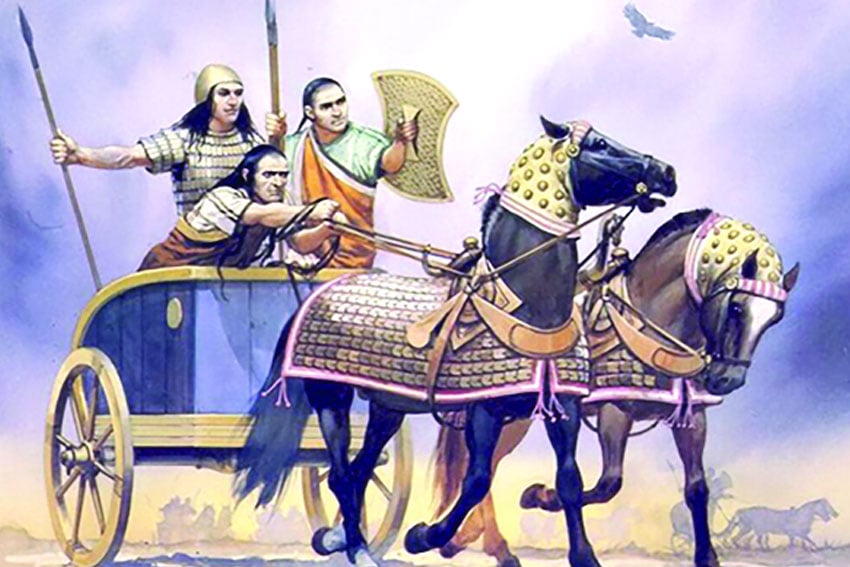

প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগে যখন মিসর ও অ্যাসিরিয়া সভ্যতার আলো ছড়াচ্ছিল, তখন আনাতোলিয়ার (আজকের তুরস্ক) পাহাড়ে উঠে আসে আরেক শক্তিশালী জাতি- হিট্টাইটরা (খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ১৬০০ অব্দ)। যারা প্রাচীন বিশ্বের সংঘাতপূর্ণ সময়ে, এক যুগান্তকারী ধারণা নিয়ে এসেছিল- ‘কূটনীতি’। মিসর ও ব্যাবিলনকে চ্যালেঞ্জ জানানো এই ব্রোঞ্জ যুগের শক্তি সামরিক শক্তির চেয়েও বেশি পরিচিত ছিল তাদের আলোচনার দক্ষতার জন্য। তারা লোহা ব্যবহারের জ্ঞান রাখত এবং তারা ছিল দক্ষ আমলা। তবে তাদের সবচেয়ে বড় অবদান হলো- ‘শান্তি চুক্তি’। ফারাও দ্বিতীয় রামসেসের সঙ্গে স্বাক্ষরিত কাদেশ চুক্তি (আনুমানিক ১২৫৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) হলো- টিকে থাকা প্রাচীন আন্তর্জাতিক চুক্তি, যা আজও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অধ্যয়ন করেন। এই চুক্তিতে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা ধারা অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা আধুনিক রাষ্ট্রনীতি ও জোট গঠনের ধারণার ভিত্তি স্থাপন করে। তাদের আইনি ব্যবস্থা ও ধর্মীয় প্রভাবও ছড়িয়ে পড়েছিল।

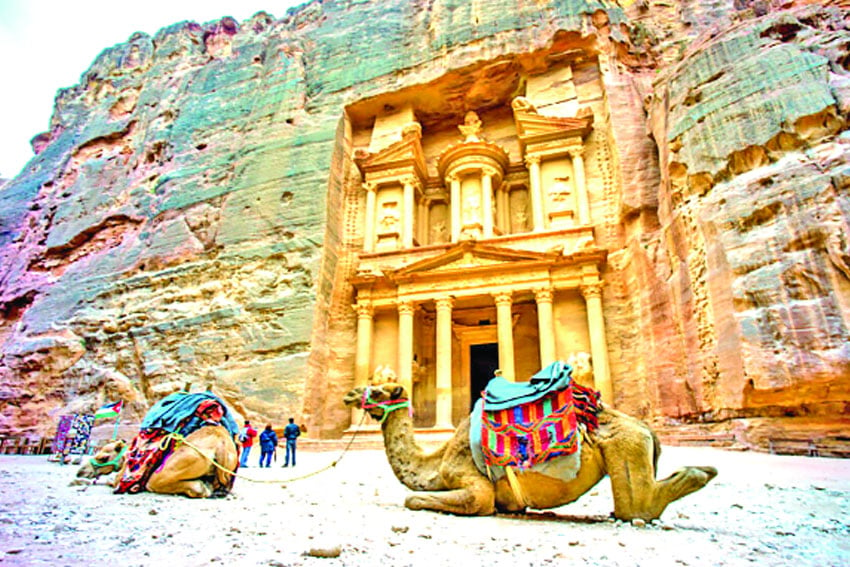

নাবাতীয় গোষ্ঠী

মরুভূমি অঞ্চলের নির্ভীক জল-প্রকৌশলী

পৃথিবীর অন্যতম শুষ্ক অঞ্চলে নাবাতীয়রা (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে ১০৬ খ্রিস্টাব্দ) শুধু বাণিজ্য নয়, স্থাপত্য ও প্রকৌশলের মাধ্যমে টিকে থাকার এক অসম্ভব কীর্তি স্থাপন করেছিল। এই আরব ব্যবসায়ীরা আধুনিক জর্ডান, সিরিয়া ও সৌদি আরবের মরুভূমি জুড়ে এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। তাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো পেট্রা, গোলাপি-লাল খাড়া পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা এক শহর। যা ছিল প্রাচীন নাবাতীয় সভ্যতার রাজধানী। আর নাবাতীয়রা ছিলেন জল-প্রকৌশলের মাস্টারমাইন্ড, যারা জলাধার, খাল এবং পাইপলাইনের জটিল নেটওয়ার্ক তৈরি করে বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা সংরক্ষণ করত। জল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তারা ধূপ ও মসলার বাণিজ্যের পথ নিয়ন্ত্রণ করত। তাদের সৃষ্ট স্থাপত্যের অলংকরণ শৈলী, যা গ্রিক, মিসরীয় ও স্থানীয় প্রভাবের মিশ্রণ, পরবর্তী শতকের প্রকৌশলীদের অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল। পেট্রা আজও উদ্ভাবন ও বুদ্ধিমত্তার প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। তা ছাড়া এই পূরাকীর্তিতে যাওয়ার পথেও দেখা মেলে উটের কাফেলা, দেবতার প্রতীক ‘বেটিলস’ এবং অসংখ্য পাথরখোদাই মন্দিরের।

সোগদিয়ান জনগোষ্ঠী

সিল্ক রুটের সেই রহস্যময় বণিক

সোগদিয়ানরা ছিল মধ্য এশিয়ার আদি ব্যবসায়ী শ্রেণি। প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত সিল্ক রুটে তাদের বাণিজ্য ও কূটনীতির দক্ষতার জন্য সুপরিচিত হওয়ায় তারা ছিলেন সেই সময়ের সবচেয়ে সফল বণিক। সম্প্রতি জার্নাল অব আর্কিওলজিক্যাল সায়েন্সে প্রকাশিত একটি নতুন জেনেটিক গবেষণায় প্রাচীন মধ্য ও পূর্ব এশীয়দের মধ্যে জেনেটিক সংমিশ্রণের প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা এই রহস্যময় ব্যবসায়ীদের জীবন সম্পর্কে নতুন ধারণা দিচ্ছে। সিল্ক রুট জুড়ে তাদের বাণিজ্যবোধ এবং কূটনীতির জন্য বিখ্যাত সোগদিয়ানরা সেই সময়ের সবচেয়ে সফল বণিক হয়ে উঠেছিলেন। মূলত খ্রিস্টীয় চতুর্থ থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে বিকাশ লাভ করা এই পার্সি-ভাষী বণিকরা সিল্ক রুটকে প্রাচীন বিশ্বের প্রধান বাণিজ্যপথে পরিণত করেছিল। তারা তলোয়ার দিয়ে নয়, বরং বাণিজ্য চুক্তি এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। তারা হেলেনিস্টিক বিশ্ব এবং কিন ও হান রাজবংশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন, যা সিল্ক, মূল্যবান পাথর এবং মসলার মতো পণ্যের বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। আসলে সোগদিয়ানরা পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে এক অপরিহার্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করত। সমরকন্দ ও বুখারার মতো তাদের শহরগুলো ছিল বহু সংস্কৃতির মিলন কেন্দ্র, যেখানে পণ্য বিনিময়ের পাশাপাশি ধারণারও আদান-প্রদান হতো। তাদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে চীনে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে ইসলামের প্রসারেও তারা ভূমিকা রাখে। তাদের ভাষা একসময় মধ্য এশিয়ার বাণিজ্যের অনানুষ্ঠানিক ভাষা হয়ে ওঠে। তাদের সেই আন্তঃসাংস্কৃতিক বিনিময়ের ধারণাই আজকের বিশ্বায়ন ও বৈশ্বিক বাণিজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

ওলমেকার

মেক্সিকোর রাবার-মানবসভ্যতা

মেক্সিকোর প্রথম পরিচিত সভ্যতা ওলমেক। যা প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে ৪০০ অব্দের মধ্যে প্রাক-কাসিক্যাল মেসোআমেরিকায় বিকশিত হয়েছিল। তারা আজকের ভেরাক্রুজ উপসাগরীয় অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে এবং পরবর্তী মায়া ও অ্যাজটেক সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে। স্থাপত্য, ধর্মীয় আচার, পানীয় চকোলেট ও বল খেলার প্রাচীন সংস্কৃতি গঠনে তাদের অবদান অনন্য। তারা ছিল রাবারের প্রথম উদ্ভাবক। স্থানীয় পানামা রাবার গাছ থেকে তারা ল্যাটেক্স সংগ্রহ করে বিশেষ লতার রসের সঙ্গে মিশিয়ে টেকসই রাবার তৈরি করত- যা আজ ভলকানাইজেশনের বহু হাজার বছর আগের আবিষ্কার। তাদের বিস্ময়কর নিদর্শন বিশালাকৃতির পাথরের মাথা- ব্যাসল্ট পাথর খোদাই করে নির্মিত এই ভাস্কর্যগুলোর উচ্চতা প্রায় ১০ ফুট পর্যন্ত এবং ওজন ৪০ টন। ধারণা করা হয়, এগুলো তাদের রাজা বা শাসকদের প্রতিকৃতি। চারটি প্রত্নস্থল থেকে ১৭টি এমন মাথা আবিষ্কৃত হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দে তাদের রাজধানী লা ভেন্টার পতনের পর তারাও বিলুপ্ত হয়ে যায়।