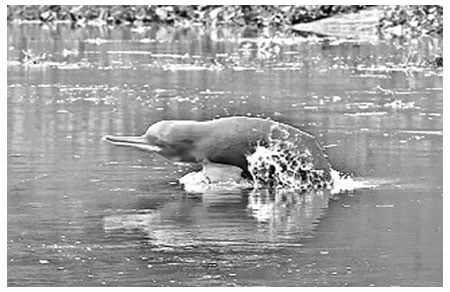

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হালদা রিভার রিচার্স ল্যাবরেটরির ২০১৮ সালের জরিপ অনুযায়ী, হালদা নদীতে ডলফিন ছিল ১৬৭টি। ২০২০ সালে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পুনরায় করা জরিপে ডলফিন পাওয়া যায় প্রায় ১২৭টি। এর মধ্যে ৩৩টি মারা যায়। সর্বশেষ ২০২২ সালের জরিপে হালদায় ডলফিন মিলেছে প্রায় ১৪৭টি। ২০১৮ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত কেবল হালদা নদীতেই ৪৮টি ডলফিনের মৃত্যু হয়। হালদা নদীতে প্রতিনিয়তই মরছে ডলফিন। মারা যাওয়া ডলফিনের মধ্যে ৯০ শতাংশের শরীরেই আঘাতের চিহ্ন। স্বভাবতই প্রশ্ন সামনে আসে- স্বাদুপানির ডলফিন বাঁচানো যাবে তো? ডলফিনের ভবিষ্যৎ কী। হালদায় বিচরণ করা ডলফিনকে স্থানীয়ভাবে হুতুম বা শুশুক বলা হয়। বাংলা নাম গাঙ্গেয় ডলফিন। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন) ২০০৬ সালে গাঙ্গেয় ডলফিনকে ‘বিপন্ন’ হিসেবে লাল তালিকায় রেখেছে। ২০১২ সালের বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনের তফসিল-১ অনুসারে এই প্রজাতিটি সংরক্ষিত।

দুই. আইইউসিএনের তথ্য মতে, বিশ্বের বিভিন্ন নদীতে বর্তমানে গাঙ্গেয় ডলফিন আছে মোট ১ হাজার ১০০ থেকে ১ হাজার ২০০। এর মধ্যে এককভাবে সর্বাধিক ডলফিন আছে চট্টগ্রামের হালদা নদীতে ১৪৭টি। এত দিন এই নদীকে ডলফিনের নিরাপদ আবাসস্থল মনে করে আসছিল আন্তর্জাতিক এ সংস্থাটি। কিন্তু এই নিরাপদ আবাসস্থলেই একের পর এক মারা যাচ্ছে ডলফিন। গবেষকরা হালদা নদীতে ডলফিনের মৃত্যুর উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ উদঘাটন করেছেন। এর মধ্যে আছে আঘাতজনিত (ইঞ্জিনচালিত নৌযান, পাথর, দা-লাঠি ইত্যাদি), মাছ ধরার জালে আটকে পড়া, চর্বি সংগ্রহের জন্য হত্যা, দূষণে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু ও অবৈধ শিকার, ড্রেজারের আঘাত এবং প্রাকৃতিকভাবে মারা যাওয়া। নদীর নিম্নাংশে বালুতট, বিভিন্ন খাল এবং অন্য নদীর সঙ্গে সংযোগস্থলেই বেশি বিচরণ করে ডলফিন। জালে আটকা পড়া ডলফিন আধা ঘণ্টার মধ্যে মুক্ত করা না হলে তার মৃত্যু হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরির কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক ড. মো. মনজুরুল কিবরীয়া এসব সমস্যা নিরসনে কিছু সুপারিশও করেছেন। এর মধ্যে আছে হালদায় ডলফিনের আবাসস্থলকে অভয়ারণ্য ঘোষণা, ড্রেজার ও যন্ত্রচালিত নৌকা চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করা, জাল দিয়ে মাছ শিকার বন্ধ, হালদা ও এর শাখা খালের রাবারড্যাম অপসারণ, বন্য প্রাণী ও মৎস্য আইন বাস্তবায়ন, সিসি ক্যামেরা দ্বারা নদী নিয়মিত মনিটরিং এবং জনসচেনতা বৃদ্ধি।

বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৪৩ প্রজাতির ডলফিন আছে। বাংলাদেশে আছে সাত প্রজাতির ডলফিন। বাংলাদেশের ডলফিন প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিত শুশুক। বলা হয়, এরা সত্যিকারের নদীর ডলফিন। বিশেষ আকৃতির লম্বা ঠোঁট, পিঠে ছোট ডানা আর দুই পাশের বড় পাখনার কারণে সাগরের ডলফিন থেকে এরা কিছুটা ভিন্ন। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী, হালদা ও সাঙ্গু নদের প্রায় সব জায়গাতেই শুশুকের বাস। শুশুক ছাড়াও বঙ্গীয় অঞ্চলে আরও কয়েক প্রজাতির ডলফিন নদী ও সাগর উভয় স্থানেই দেখা যায়। যেমন ইরাবতী ডলফিন। সুন্দরবনের মিঠাপানির নদী আর বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে এরা বাস করে। নদীসহ যেসব উপকূলীয় জলাশয়ে নদী থেকে মিঠাপানি আসে, সেসব স্থানে ইরাবতী ডলফিন দেখা যায়। সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের জনপথে এরা শুশুকের সঙ্গে মিলেমিশেই থাকে। এ ছাড়া গোলাপি ডলফিন মাঝেমধ্যে সুন্দরবনের নদীতে দেখা যায়। তবে এগুলোর আসলে উপকূলীয় জলভাগে বাস, যেখানে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা নদী থেকে মিঠাপানি আসে।

বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৪৩ প্রজাতির ডলফিন আছে। বাংলাদেশে আছে সাত প্রজাতির ডলফিন। বাংলাদেশের ডলফিন প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিত শুশুক। বলা হয়, এরা সত্যিকারের নদীর ডলফিন। বিশেষ আকৃতির লম্বা ঠোঁট, পিঠে ছোট ডানা আর দুই পাশের বড় পাখনার কারণে সাগরের ডলফিন থেকে এরা কিছুটা ভিন্ন। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী, হালদা ও সাঙ্গু নদের প্রায় সব জায়গাতেই শুশুকের বাস। শুশুক ছাড়াও বঙ্গীয় অঞ্চলে আরও কয়েক প্রজাতির ডলফিন নদী ও সাগর উভয় স্থানেই দেখা যায়। যেমন ইরাবতী ডলফিন। সুন্দরবনের মিঠাপানির নদী আর বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে এরা বাস করে। নদীসহ যেসব উপকূলীয় জলাশয়ে নদী থেকে মিঠাপানি আসে, সেসব স্থানে ইরাবতী ডলফিন দেখা যায়। সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের জনপথে এরা শুশুকের সঙ্গে মিলেমিশেই থাকে। এ ছাড়া গোলাপি ডলফিন মাঝেমধ্যে সুন্দরবনের নদীতে দেখা যায়। তবে এগুলোর আসলে উপকূলীয় জলভাগে বাস, যেখানে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা নদী থেকে মিঠাপানি আসে।

তিন. ২০১২ সালে বাংলাদেশে ডলফিন ও তিমি শিকার নিষিদ্ধ করা হয়। ২০১২ সালের প্রণীত আইন অনুযায়ী, শুশুক বা ডলফিন ও তিমি মাছ হত্যা করা হলে তিন বছরের কারাদণ্ড, তিন লাখ টাকা জরিমানাসহ উভয় দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। একই অপরাধের পুনরাবৃৃত্তি ঘটলে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড অথবা পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড দেওয়া হবে। এ ছাড়া এসব প্রাণীর দেহের কোনো অংশ সংগ্রহ, দখল বা কেনাবেচা বা পরিবহন করলে সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড বা এক লাখ টাকা জরিমানা করা হবে। একই অপরাধ পুনরায় করলে আইনে চার বছরের কারাদণ্ড বা দুই লাখ টাকা জরিমানার বিধান আছে। কিন্তু বাস্তবে এ আইন কাগজকলমে। অথচ হালদা নদীতেই ৪৬টি ডলফিন মারা যায়। এর জন্য কাউকে শাস্তির আওতায় আনার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। অথচ প্রশাসনের নাকের ডগায় প্রতিনিয়তই কাজগুলো ঘটছে। তাহলে আইন প্রণয়ন করে লাভটা কী। নাকি এসব কেবলই নীতিবাক্য আওড়ানো? কিন্তু ডলফিনের সর্বনাশের চূড়ান্ত তো হয়েই যাচ্ছে।

আট বছরে ৪৬টি ডলফিনের মৃত্যু হয়। গবেষকরা ল্যাবরেটিতে প্রতিটি ডলফিন মৃত্যুর কারণ ও প্রতিকারে সুপারিশ প্রদান করেন। কিন্তু অবস্থাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন ‘কে শোনে কার কথা।’ প্রায় বিপন্ন একটি প্রজাতির যদি ৪৬টি প্রাণী মারা যায়, তাহলে বিষয়টা এর অস্তিত্বসংকট কিংবা বিলুপ্তির সতর্ক বার্তাই দিচ্ছে না কী? তবু কেন সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙছে না। আর কতটি ডলফিনের মৃত্যু হলে কর্তৃপক্ষগুলোর টনক নড়বে? যেভাবে ডলফিনের ওপর শকুনি দৃষ্টি পড়েছে, তাতে হালদা নদী থেকে প্রাণীটি সাবাড় হতে হয়তো আর বেশি সময় নেবে না। এখন একটা ডলফিন মারা গেলে গণমাধ্যমে কিছু প্রতিবেদন হয়, কয়েক দিন আলোচনা হয়, কালেভদ্রে সরকারিভাবে একটা বিবৃতি বা কিছু উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়। এতটুকুতেই শেষ। এরপর খালের পানি নদীতে, নদীর পানি সাগরে গড়ায়। কিন্তু ডলফিন নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত চুল পরিমাণও এগোয় না। এমনটি হলে ডলফিন বাঁচবে কী করে। আদৌ কি বাঁচবে?

লেখক : সাংবাদিক, বাংলাদেশ প্রতিদিন