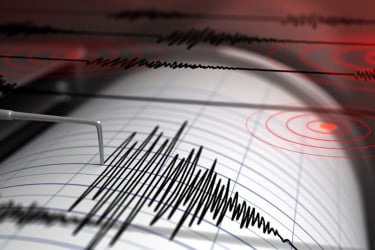

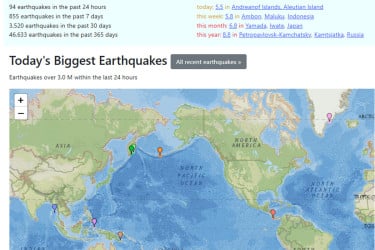

২১ নভেম্বরের সকালটা ছিল ধোঁয়াচ্ছন্ন। আকাশে ধূসর কুয়াশা, রাস্তায় ক্লান্ত ব্যস্ততা, আর শহরটি নিজের মতো করে জেগে উঠছিল। হঠাৎ এক অনাহূত দুলুনি যেন অদৃশ্য হাতে পুরো পরিবেশটা আলগা করে দিল। দেয়ালে ফাটল ধরল, জানালা কেঁপে উঠল, পোড়া ইটের পুরোনো বাড়িগুলো যেন অতীতের ভয় স্মরণ করে শিউরে উঠল। পুরান ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গার দেয়াল ধসে পড়া হতাহতের ঘটনাও ঘটেছে। ঢাকার বাইরে নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, টঙ্গী, নরসিংদী- সব জায়গায় একই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ বলছে, ‘মনে হলো বিল্ডিংটা যেন দুলছে।’ কেউ বলল, ‘এভাবে কাঁপলে বড় ধস নামতেই পারে।’ এই ক্ষুদ্র কম্পনই মনে করিয়ে দিল প্রকৃতি কখনো সতর্ক না করেই পরীক্ষা নিতে বসে। আর সেই পরীক্ষায় আমরা বারবারই দুর্বল প্রমাণিত হচ্ছি।

প্রতিটি ভূকম্পনই সতর্কতার ডাক। ২১ নভেম্বরের ভূমিকম্পটি ছিল প্রকৃতির একটি ছোট্ট টোকা। সেই টোকা আমাদের মনে করিয়ে দিল আমরা সময়ের কাছে পিছিয়ে আছি। প্রস্তুতিহীন মানুষের জীবন বাঁচাতে প্রস্তুতি রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতেই হবে। এখনই শুরু করতে হবে না হলে পরের কম্পনে হয়তো এত সহজে পার পাওয়া যাবে না। ২১ নভেম্বরের ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প ছিল একটি সরাসরি সতর্কবার্তা। যদিও এটি বড় মাত্রার কম্পন নয়, কিন্তু ঢাকার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এটি দৌড়ঝাঁপ, আতঙ্কের প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল। ভূমিকম্পটি যেন একটি লাইভ ‘স্ট্রেস টেস্ট’ ছিল যেখানে আমাদের অবকাঠামো, জরুরি যোগাযোগ এবং জনসচেতনতা কতটা কার্যকর, তা পরখ করা হলো। যদি বড় ভূমিকম্প আসত, এই পরীক্ষার ফলাফল আরও ভয়ংকর হতে পারত।

ভূমিকম্প-ঝুঁকিতে পুরান ঢাকার দুর্বল অবকাঠামো : পুরান ঢাকা এমন একটি ভৌগোলিক ও বস্তিবিস্তৃত এলাকা, যেখানে অনেক বাড়ি ইট এবং সুরকি দিয়ে নির্মিত এবং প্রায় প্রতিটি বাড়িতে বিতর্কিত বর্ধিত ফ্লোর রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকা শহরে ইট-সুরকি দিয়ে নির্মিত ভবনগুলোর ভূমিকম্প-সহনশীলতা খুব কম। ভূমিকম্প হলে এই ধরনের ভবন দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, কারণ তাদের কাঠামোগত গঠন সাধারণত সিল প্ল্যান এবং লোড-ব্যাহার্মূলক ডিজাইনে দুর্বল। পুরান ঢাকার গলিপথ এবং রাস্তা অপ্রশস্ত হওয়ায় উদ্ধারকাজ জটিল করবে, বিশেষ করে যদি ধ্বংস হয়। বিল্ডিং কোড ও নির্মাণগুণমান নিয়ম না মানা, ঝুঁকির বড় কারণ : বাংলাদেশে রয়েছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড, যা ভূমিকম্প-সহনশীল ডিজাইন নির্দেশ করে। তবে অনেক ভবন এই কোড মেনে নির্মিত হচ্ছে না বা কোড প্রয়োগে দুর্বলতা রয়েছে। ভবনমালিক, ডেভেলপার এবং স্থানীয় প্রশাসন কোড উপেক্ষা করে ভবন তৈরি করছে, বিশেষত সংকীর্ণ রাস্তায়। আরও একটি চ্যালেঞ্জ : আবাসিক এলাকার গ্যাস ও বিদ্যুৎ লাইনের নিরাপদ ডিজাইন ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। ধ্বংসের মুহূর্তে রান্নাঘরের গ্যাস লাইন ফেটে বড় অগ্নিকাণ্ড হতে পারে। সরকার বিল্ডিং কোড হালনাগাদ করার চিন্তা করছে, তবে প্রয়োগ থমকে আছে।

বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রে বেশ কিছু সক্রিয় ফল্ট চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন ডাউকি ফল্ট, মধুপুর ফল্ট এবং প্লেট-বাউন্ডারি ফল্ট। ডাউকি ফল্ট বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি প্রায় ৩০০ কিলোমিটার লম্বা এবং রিভার্স ফল্ট হিসেবে কাজ করে, যা বিপুল শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। মীর ফজলুল করিম ও অন্য ভূতত্ত্ববিদরা উল্লেখ করেছেন যে বেঙ্গল বেসিনে ভূ-টেকটোনিক গঠন এবং মাটি গঠন ভূকম্পনকে তীব্রভাবে বর্ধিত করতে পারে। বিশেষত ঢাকার মাটি বেশ নরম ও ভেজা, যা কম্পনকে বাড়িয়ে দিতে পারে (যেমন লিকুইফ্যাকশন বা মাটির তরলকরণের ঝুঁকি)।

বেশ কিছু গবেষক এবং ন্যাশনাল প্ল্যানিং সংস্থা আশঙ্কা করছে যে ৭-৮ মাত্রার ভূমিকম্প ভবিষ্যতে ঘটতে পারে। ডাউকি ফল্টে প্রতি বছর প্রায় ১ দশমিক ৬ সেমি এনার্জি সঞ্চয় হচ্ছে। যদি এই শক্তি মুক্তি পায়, তাহলে এটি বড় মাত্রার ভূমিকম্পে রূপ নিতে পারে। তবে কিছু সমালোচক যেমন এএসএম মাসকুদ কামাল বলছেন যে সব ছোট কম্পন বড় কম্পনে রূপ নেবে এমন ধারণা একদম সঠিক নয় কারণ কিছু ছোট ফল্ট কম্পন শুধু নিজস্ব স্ট্রেস রিলিজের জন্যও হতে পারে।

অনেক মানুষের মধ্যে ভূমিকম্প সম্পর্কে মৌলিক সচেতনতা নেই। সরকারি এবং বেসরকারি মিডিয়া এখনো ভূমিকম্পঝুঁকি ও প্রতিক্রিয়া বিষয়ে নিয়মিত জনসচেতনতা প্রচার চালায় না। অনেক ভবন বিল্ডিং কোড অনুসরণ না করেই নির্মিত হচ্ছে বা পুরোনো ভবন নিরাপদ কি না, তা পর্যালোচনা করা হচ্ছে না যথাযথভাবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রশিক্ষণ এবং উদ্ধার সক্ষমতা বাড়াতে কাজ চলছে, কিন্তু সরকারের সার্বিক প্রাপ্য মানবশক্তি ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা পর্যাপ্ত নয়। বিশেষজ্ঞরা দাবি করছেন, একটি স্পষ্ট এবং শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক সংস্থা থাকা উচিত যার কাজ হবে শক্তভাবে ঝুঁকিপ্রবণ ভবনগুলোর নজরদারি। এজন্য একটি আলাদা কর্তৃপক্ষ গড়া যেতে পারে।

লেখক : সমাজ গবেষক