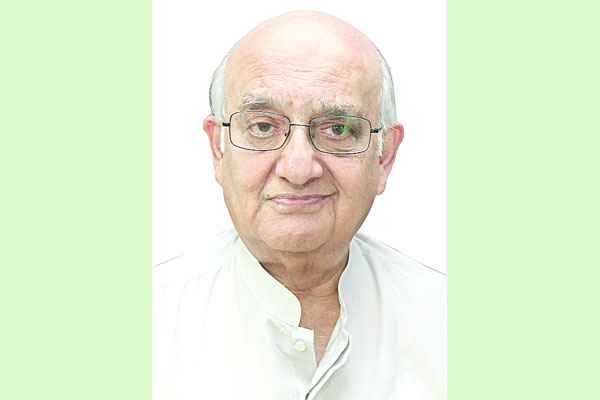

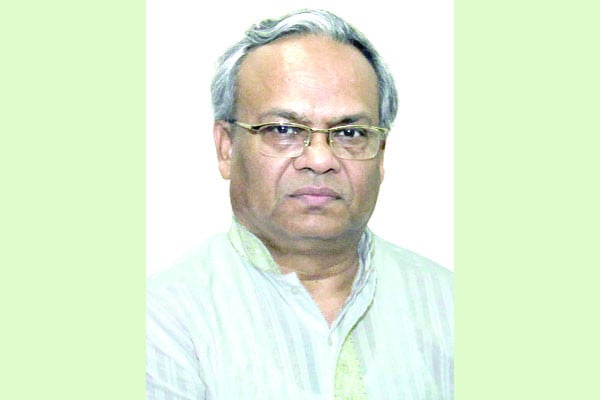

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান বলেছেন, আমি এক সময় ভাবতাম আমাদের অবস্থা শ্রীলঙ্কার মতো হবে না। কিন্তু আমাদের রিজার্ভ এখন ১৮ বিলিয়নের নিচে। এটা যদি ১০ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে যায় তখন আইএমএফের সহায়তাও আমাদেরকে সেভ করতে পারবে না। আবার এমনও হতে পারে তখন আইএমএফ আমাদের সহায়তাও দেবে না। এটাই এখন চিন্তার বিষয়। গতকাল নিজস্ব কার্যালয়ে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সদস্যের সঙ্গে এক সংলাপে তিনি এ মন্তব্য করেন। ইআরএফ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের শিরোনাম ছিল ‘অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সঙ্গে সংলাপ’। ইআরএফের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য দেন সংগঠনের সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মীরধা। সংলাপে তিনি বলেন, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৫ বিলিয়ন থেকে ১৮ বিলিয়ন ডলারে নেমেছে। রিজার্ভের ধারাবাহিক এ পতন যদি নিয়ন্ত্রণ করা না যায় এবং সেটি ১০ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে, তাহলে দেশের অর্থনীতিতে বড় ধরনের নাজুক পরিস্থিতির তৈরি হবে। দেশ বরেণ্য অর্থনীতিবিদ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান আরও বলেন, বাংলাদেশের রিজার্ভ যেভাবে ধারাবাহিকভাবে কমছে, তার সঙ্গে শ্রীলঙ্কার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যদিও তিনি মনে করেন যে বাংলাদেশের অর্থনীতি নিঃসন্দেহে শ্রীলঙ্কার চেয়ে ভালো অবস্থায় আছে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, আমাদের বড় একটি রপ্তানি খাত আছে। সেই সঙ্গে আছে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়, যা শ্রীলঙ্কার চেয়ে অনেক বেশি। সে কারণে তিনি বিশ্বাস করেন না, বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কখনো শ্রীলঙ্কার মতো হতে পারে। রিজার্ভের পতনে সরকারের কোনো নীতির দায় আছে কি না- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে সরকার যেসব উদ্যোগ নিয়েছে তার সবগুলো তার জানা নেই। তবে দৃশ্যমান উদ্যোগগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব বাংলাদেশের ওপরও পড়েছে। রাশিয়ার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক তাদের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে মালামাল নিয়ে একটি জাহাজ এলে নিষেধাজ্ঞা থাকায় জাহাজটি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

খুব বেশি না হলেও রপ্তানিতেও এর একটা প্রভাব রয়েছে বলে মনে করেন তিনি। রেহমান সোবহান বলেন, বর্তমানে অনেক অর্থনীতিবিদ ডলারের বিনিময় হার থেকে তুলে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে সরকারের পক্ষে এটি বাস্তবায়ন করা সহজ হবে না। কারণ এতে করে আমদানি ব্যয় অনেক বেড়ে যাবে, যা দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। তাছাড়া তিনি নিজেও বিনিময় হার পুরোপুরি বাজার ব্যবস্থার ওপর ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে নন। কারণ সামষ্টিক অর্থনীতিতে সফল দেশ ভারত, চীনসহ অন্যান্য দেশও বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করে।

তিনি বলেন, রিজার্ভ ধরে রাখতে ইতোমধ্যে কিছু পণ্য আমদানি শুল্ক বাড়ানোর পাশাপাশি বিলাসী পণ্য আমদানিতে কড়াকড়ি আরোপ করা হলেও তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয়নি। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, এ সংকটময় পরিস্থিতিতেও বিএমডব্লিউ গাড়ি আমদানি হচ্ছে। নীতি-নির্ধারকদের এই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আগে বিএমডব্লিউ গাড়ি আমদানি করা হবে নাকি ডিম, সার কিংবা সুতা আমদানি করা হবে। দেশের চলমান ডলার সংকট নিরসনে বিলাসী পণ্যের পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণের পরামর্শও দিয়েছেন।

এই অর্থনীতিবিদ বলেন, দেশের আর্থিক খাতের সংস্কৃতিতে বড় পরিবর্তন এসেছে। ঋণ নেওয়ার পর ফেরত না দেওয়াটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। এটা করার জন্য বড় ব্যবসায়ী নয়; বরং যারা এসব করছেন, তারা নিজেদের বড় রাজনীতিক হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন। ঋণ খেলাপিদের অংশ নিতে দেওয়া হবে না, প্রত্যেক নির্বাচনের আগে এমন ঘোষণা দেওয়া হলেও এক্ষেত্রে পরবর্তীতে ছাড় দেওয়া হয়। একই সঙ্গে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অভাবে খেলাপিদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ না নেওয়ায় ক্রমন্বয়ে ঋণ খেলাপের পরিমাণ বেড়ে চলেছে।

তিনি বলেন, প্রচুর পরিমাণে লোক দেশের বাইরে গেলেও রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় কমে যাচ্ছে। তবে তার মানে এই নয় যে দেশে প্রবাসী আয় আসা বাস্তবে কমে গেছে। আনুষ্ঠানিক পথে না এসে অনানুষ্ঠানিক পথে আসছে প্রবাসী আয়, যার মূল মাধ্যম হুন্ডি। অর্থাৎ রিজার্ভ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা না হয়ে হুন্ডিতে জমা হচ্ছে, যা বাংলাদেশের বাইরে জমা হচ্ছে। যারা বিদেশে অর্থ পাচার করেন, তাদের জন্য এটা সুবিধাজনক হয়েছে।

ইআরএফ সদস্যদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের প্রথম মেয়াদে বেসরকারি উদ্যোক্তার মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ সময় উপযোগী ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে সমন্বিত পরিকল্পনার অভাব ছিল। এক্ষেত্রে সব ধরনের ঝুঁকি সরকারের আর লভ্যাংশ বেসরকারি খাতের। এমনকি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদনে না থাকলেও ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হয়। এতে করে যেসব উদ্যোক্তা কোনোভাবেই এ খাত সংশ্লিষ্ট নয় তারাও বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। সব মিলিয়ে বিদ্যুতের অবকাঠামোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে সঞ্চালন লাইন গড়ে ওঠেনি। এতে করে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর বিদ্যুৎ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া ১০ বছরের মাথায় সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মডেল পর্যালোচনা করার দরকার ছিল। কিন্তু তা না করায় এখন এ খাতের বাড়তি ক্যাপাসিটি চার্জ সরকারের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।