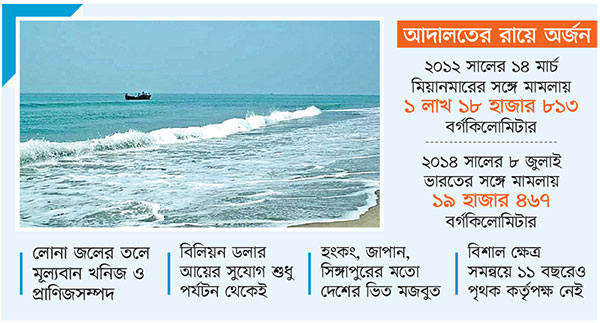

অফুরন্ত সম্পদের ভান্ডার বঙ্গোপসাগর। সমুদ্রের এ লোনা জলের তলে রয়েছে মূল্যবান খনিজ ও প্রাণিজ সম্পদের বিপুল সম্ভার। বিলিয়ন ডলার আয়ের সুযোগ রয়েছে শুধু সমুদ্র পর্যটন থেকেই। হংকং, জাপান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, চীনের মতো সমুদ্রঘেঁষা দেশগুলোর ভিত মজবুত করেছে সমুদ্র অর্থনীতি। সিঙ্গাপুরের জিডিপির ৪০ ভাগই সমুদ্রনির্ভর। ১১ বছর আগে আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে বঙ্গোপসাগরে দেশের স্থলভাগের প্রায় সমপরিমাণ এলাকার একচ্ছত্র মালিকানা পাওয়ায় সে সম্ভাবনার দ্বার খুলে যায় বাংলাদেশের জন্যও। সরকারও বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়। কিন্তু, এক দশক পার হলেও সমুদ্রের সম্পদ আহরণ ও সমুদ্র ব্যবহার করে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই বললেই চলে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের বেশি সমুদ্র এলাকার দখল পাওয়া এ সরকারের বড় অর্জন। সমুদ্র অর্থনীতির ওপর ভর করে দেশের জিডিপি নিয়ে যাওয়া সম্ভব ১০ শতাংশের ওপরে। সামগ্রিক বেকারত্ব দূর করা সম্ভব। ২০৪১ সালে উন্নত দেশের কাতারে বাংলাদেশকে দাঁড় করাতে বড় অবদান রাখতে পারে এ নীল অর্থনীতি। যত তাড়াতাড়ি এ সম্পদকে ব্যবহার করতে পারব ততই মঙ্গল। কিন্তু, এত বড় একটি ক্ষেত্রকে সমন্বয় করতে ১১ বছরেও পৃথক কোনো কর্তৃপক্ষ নেই। পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জ্বালানি মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ আরও অনেক মন্ত্রণালয় ব্লু-ইকোনমির সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রত্যেকে আলাদা কর্ম-পরিকল্পনা করছে। গবেষণা করছে। টাকা খরচ করছে। শেষ অবধি সম্ভাবনাতেই আটকে থাকছে সমুদ্র অর্থনীতি। মিয়ানমার ২০০৪ সালে বঙ্গোপসাগরে তাদের অংশে ৪ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট গ্যাস পেয়েছে, যা তারা চীনে রপ্তানি করছে। একই এলাকায় বাংলাদেশ অংশেও গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু, গত ১১ বছরেও এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ বাস্তবায়ন হয়নি। সমুদ্রসীমার দখল পাওয়ার পর গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের অনুমতি দিতেই বাংলাদেশের লেগে গেছে পাঁচ বছর। এতদিনে টুনা মাছ রপ্তানিতে বাংলাদেশের নাম সামনের কাতারে থাকার কথা। কারণ, আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের পর টুনা মাছের সমৃদ্ধ বিচরণক্ষেত্র ‘সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড’ অঞ্চলে আইনি কর্তৃত্ব পেয়েছে বাংলাদেশ। বিচ্ছিন্ন তৎপরতা আর সমন্বয়ের অভাবেই সমুদ্র সম্পদ ব্যবহারে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। ২০১২ সালের ১৪ মার্চ আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতের (পিসিএ) রায়ের মাধ্যমে মিয়ানমারের সঙ্গে মামলায় বাংলাদেশ প্রায় ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের বেশি সমুদ্র এলাকার দখল পায়। এ ছাড়া ২০১৪ সালের ৮ জুলাই বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ সমুদ্রসীমার আনুমানিক ২৫ হাজার ৬০২ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ১৯ হাজার ৪৬৭ বর্গকিলোমিটারের অধিকার পায় বাংলাদেশ। এরপরই সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও গবেষণায় নানা উদ্যোগ নেয় সরকার। সমুদ্রসীমা অর্জনের পরের বছরই ২০১৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশ। সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ এবং এর যথাযথ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্য সচিবকে আহ্বায়ক করে ২৫-সদস্য বিশিষ্ট সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। ২০১৫ সালে সমুদ্রসম্পদ গবেষণার জন্য কক্সবাজারে প্রতিষ্ঠা করা হয় বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট। ২০১৭ সালে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠন করা হয় ‘ব্লু-ইকোনমি সেল’। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করা হয় সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগ। ২০১৮ সালে নৌবাহিনী সদর দফতরের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ‘বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিটাইম রিচার্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিমরাড) নামে গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বা ডেল্টা প্লানে সমুদ্র অর্থনীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনায় নীল অর্থনীতির সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পাঁচ ধরনের কৌশল ঠিক করা হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো সামুদ্রিক সম্পদের বহুমাত্রিক জরিপ দ্রুত সম্পন্ন করা। গত ১০ বছরে সমুদ্র সম্পদ নিয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে। এর বাইরে সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ছাড়া সম্পদ আহরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্যের দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দুই বছর ধরে গবেষণা করে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় বিপুল পরিমাণ গ্যাস হাইড্রেট, ২২০ প্রজাতির সি-উইড, ৩৪৭ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ, ৪৯৮ প্রজাতির ঝিনুক, ৫২ প্রজাতির চিংড়ি, পাঁচ প্রজাতির লবস্টার, ছয় প্রজাতির কাঁকড়া এবং ৬১ প্রজাতির সি-গ্রাসের সন্ধান পেয়েছে। গত বছর গবেষণার ফলাফল সামনে আনা হলেও সম্পদ আহরণে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে কোনো দিক-নির্দেশনা ছিল না সেখানে।

এদিকে হংকং, জাপান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, চিনসহ বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ বহুদিন ধরে সমুদ্র অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল। সিঙ্গাপুরের জিডিপির ৪০ ভাগ সমুদ্র নির্ভর। ইন্দোনেশিয়া ‘The Lombok Blue Economy Implementation Programme’-এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৭৫ হাজার মানুষের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিসহ প্রতি বছর ১১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়ের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া সামুদ্রিক সম্পদের উৎকর্ষসাধন ও পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে বছরে আয় করছে প্রায় ৪৭.২ বিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার, যা তাদের জিডিপির ৩ শতাংশের বেশি। ১০ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে দেশটির অর্থনীতিতে ব্লু-ইকোনমির অবদান হবে প্রায় ১০০ বিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার। গত পাঁচ বছরে চীনের অর্থনীতিতে ১.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রি বৃদ্ধি পেয়েছে, যা চীনের মোট জিডিপির প্রায় ১০ শতাংশ। এ ছাড়া, দেশটি ব্লু-ইকনোমি-কেন্দ্রিক যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা বাস্তবায়ন হলে ২০৩৫ সাল নাগাদ জিডিপিতে মেরিন সেক্টরের অবদান হবে প্রায় ১৫ শতাংশ। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ব্লু-ইকোনমি হতে বাৎসরিক গ্রস মূল্য সংযোজন ৫০০ বিলিয়ন ইউরো এবং ৫ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে। অর্থনৈতিক সহায়তা এবং উন্নয়ন সংস্থা (ওইসিডি), জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি), বিশ্ব ব্যাংক, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার উন্নয়ন কৌশলের মূলেও রয়েছে ব্লু-ইকোনোমি (নীল অর্থনীতি)।

এদিকে হংকং, জাপান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, চিনসহ বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ বহুদিন ধরে সমুদ্র অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল। সিঙ্গাপুরের জিডিপির ৪০ ভাগ সমুদ্র নির্ভর। ইন্দোনেশিয়া ‘The Lombok Blue Economy Implementation Programme’-এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৭৫ হাজার মানুষের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিসহ প্রতি বছর ১১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়ের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া সামুদ্রিক সম্পদের উৎকর্ষসাধন ও পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে বছরে আয় করছে প্রায় ৪৭.২ বিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার, যা তাদের জিডিপির ৩ শতাংশের বেশি। ১০ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে দেশটির অর্থনীতিতে ব্লু-ইকোনমির অবদান হবে প্রায় ১০০ বিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার। গত পাঁচ বছরে চীনের অর্থনীতিতে ১.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রি বৃদ্ধি পেয়েছে, যা চীনের মোট জিডিপির প্রায় ১০ শতাংশ। এ ছাড়া, দেশটি ব্লু-ইকনোমি-কেন্দ্রিক যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা বাস্তবায়ন হলে ২০৩৫ সাল নাগাদ জিডিপিতে মেরিন সেক্টরের অবদান হবে প্রায় ১৫ শতাংশ। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ব্লু-ইকোনমি হতে বাৎসরিক গ্রস মূল্য সংযোজন ৫০০ বিলিয়ন ইউরো এবং ৫ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে। অর্থনৈতিক সহায়তা এবং উন্নয়ন সংস্থা (ওইসিডি), জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি), বিশ্ব ব্যাংক, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার উন্নয়ন কৌশলের মূলেও রয়েছে ব্লু-ইকোনোমি (নীল অর্থনীতি)।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ মোসলেম উদ্দিন বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, সমুদ্র সম্পদকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের জিডিপি ১০-এর ঘরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু, হচ্ছে কোথায়? দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুর যে ‘দি টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স অ্যান্ড মেরিটাইম জোন অ্যাক্ট’, এর পর আর কোনো উন্নয়ন হয়নি। সমুদ্র সম্পদ কোথায় কতটুকু আহরণ হবে, কীভাবে হবে সেই রোডম্যাপ তৈরি করবে সরকার। কিন্তু, সরকারের কোন প্রতিষ্ঠান করবে? সবাই যার যার মতো কাজ করছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সমুদ্র সম্পদ নিয়ে গবেষণা করছে! এটা কি তাদের কাজ? ব্লু ইকোনমির মূল দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়কে। অথচ, সমুদ্রের ২৬-২৭টি সম্পদের মধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মাত্র একটি। সমুদ্রে পর্যটন নিয়ে পরিকল্পনা হচ্ছে। সেই কমিটিতে সমুদ্রের কেউ নেই। না বুঝে সারা সমুদ্রজুড়ে পর্যটন চালু করলে মৎস্যসহ অন্য খাতগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পর্যটন জোন, শিপিং জোন, ফিশিং জোন আলাদা করতে হবে। অভিজ্ঞ লোকদের কাজে লাগাতে হবে। না হলে একটা করতে গিয়ে অন্যটা শেষ করে ফেলবে। ব্লু-ইকোনমির জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় দরকার। সারা পৃথিবীতে আছে। আমাদের ১ লাখ ৪৭ হাজার বর্গকিলোমিটার ভূখন্ডের জন্য ৫০-৬০টা মন্ত্রণালয় আছে, অথচ ১ লাখ ১৮ হাজার বর্গকিলোমিটার সমুদ্রের জন্য একটা মন্ত্রণালয় নেই! এ জন্যই সমন্বয় হচ্ছে না। কিছুদিন আগে কোস্টগার্ডের এক কর্মকর্তা আমাকে ফোন করে জানান, তিনি কিছু অয়েল পলুটেন্ট পেয়েছেন, কিন্তু এটা কার কাছে দেবেন বুঝতে পারছেন না। সম্প্রতি কক্সবাজারে ডলফিন মারা গেলে কে এটা ম্যানেজ করবে তা নিয়ে বিপত্তি বাধে। পৃথক মন্ত্রণালয় থাকলে সবকিছু এক জায়গায় জানানো যেত। তিনি বলেন, সঠিক লোককে সঠিক জায়গায় পদস্থ করা হচ্ছে না। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগ চালু হলো। তারা পাস করে কীভাবে ব্লু-ইকোনমিতে অবদান রাখবে সে পলিসি হয়নি। ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়েছিল। কিন্তু, এখান থেকে যেসব জনশক্তি বের হচ্ছে তারা কেউ ব্যাংকে চাকরি করছে, কেউ এনজিওতে। তাদের জ্ঞানকে কাজে লাগানো হচ্ছে না।

জানা গেছে, সমুদ্রকে কেন্দ্র করে বিশ্ববাণিজ্যে প্রতি বছর প্রায় ৩ থেকে ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাণিজ্য সংঘটিত হয়। বর্তমান পৃথিবীর প্রায় ৬৩০ কোটি মানুষের ১৫ শতাংশ প্রোটিনের জোগান দিচ্ছে সমুদ্র। পৃথিবীর ৩০ ভাগ গ্যাস ও জ্বালানি তেল সরবরাহ হচ্ছে সমুদ্রতলের খনি থেকে। আন্তর্জাতিক আমদানি-রপ্তানির ৬০ ভাগ হয় সমুদ্রপথে। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় গ্যাস হাইড্রেট বা মিথেন গ্যাসের জমাট স্তরের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক এলাকায় ০.১১ থেকে ০.৬৩ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট প্রাকৃতিক গ্যাস হাইড্রেট জমা আছে, যা ১৭-১০৩ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদের সমান। এ ছাড়া বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের তথ্য মতে, বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা থেকে প্রায় ১০ লাখ টন খনিজ বালু উত্তোলন সম্ভব। বঙ্গোপসাগরের তলদেশে রয়েছে ম্যাঙ্গানিজ নডিউল, ফসফরাস ডেপোজিট, পলিমেটালিক সালফাইড, অ্যাডাপোরাইট ও ক্লেসার ডেপোজিট নামের আকরিক। এসব আকরিক পরিশোধনের মাধ্যমে পাওয়া যাবে মলিবডেনাম, কোবাল্ট, কপার, জিংক, লেডসহ অনেক দুর্লভ ধাতু, যা জাহাজ নির্মাণ ও রাসায়নিক কারখানায় ব্যবহার করা যাবে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের তথ্যানুযায়ী, অগভীর সমুদ্রের তলদেশে ভ্যানাডিয়াম, প্লাটিনাম, কোবাল্ট, মলিবডেনাম, ম্যাঙ্গানিজ ক্রাস্ট, তামা, সিসা, জিংক এবং কিছু পরিমাণ সোনা ও রূপা দিয়ে গঠিত সালফাইডের অস্তিত্ব রয়েছে। বঙ্গোপসাগরের প্রায় ৩০ থেকে ৮০ মিটার গভীরে সিমেন্টশিল্পের কাঁচামাল ‘ক্লে’র বিশাল ভান্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে। বঙ্গোপসাগরের তলদেশে মহামূল্যবান ধাতু ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।

সংশ্লিষ্টদের মতে, বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্রসীমার তলদেশে যে সম্পদ রয়েছে, তা টেকসই উন্নয়নের জন্য সঠিক পরিকল্পনামাফিক ব্যবহার করা গেলে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রতি বছর আড়াই লাখ কোটি ডলার আয় করা সম্ভব। অথচ সমুদ্রসীমা চিহ্নিত হওয়ার পর বঙ্গোপসাগর থেকে বাংলাদেশ বছরে গড়ে ৯৬০ কোটি ডলারের সম্পদ আহরণ করছে। প্রতি বছর বঙ্গোপসাগর থেকে প্রায় ৮০ লাখ মেট্রিক টন মাছ ধরা সম্ভব হলেও আধুনিক প্রযুক্তির অভাবে আমরা মাত্র ৭ লাখ মেট্রিক টন মাছ ধরছি।