কথায় বলে, শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ডহীন মানুষ যেমন স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াতে পারে না, মানসম্পন্ন শিক্ষা ছাড়া একটি জাতিও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। পৃথিবীতে এমন একটি দেশ বা জাতির উদাহরণ দেওয়া যাবে না, যারা শিক্ষার ওপর যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে টেকসই উন্নয়ন অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার প্রধান কারণ হচ্ছে এসব দেশ উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যথাযথ গুরুত্ব দেয়নি।

জাতিসংঘের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ইউনেসকোর মতে, কোনো দেশে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে মোট জিডিপির অন্তত ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন। বরাদ্দকৃত এই অর্থের বেশির ভাগই শিক্ষার মানোন্নয়ন ও গবেষণার কাজে ব্যয় করতে হবে। বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ জিডিপির ২ শতাংশেরও কম। বরাদ্দতকৃত এই বাজেটের একটি বড় অংশই অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যয়িত হয়।

ফলে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও গবেষণার কাজের জন্য অর্থ সংকুলান করা সম্ভব হয় না। এমন অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যেখানে গবেষণার জন্য নির্দিষ্টভাবে কোনো অর্থই বারদ্দ করা হয় না। ফলে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার মান ক্রমেই উদ্বেগজনকভাবে নিম্নমুখী হচ্ছে।

মানসম্পন্ন শিক্ষা ছাড়া উন্নত জাতি গঠন সম্ভব নয়শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য এর আগে বেশ কয়েকটি কমিশন গঠন করা হলেও তারা যে সুপারিশ করেছে, তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

আমরা যারা শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করছি, তাদের প্রত্যাশা ছিল অন্তর্বর্তী সরকার হয়তো নির্মোহভাবে শিক্ষা খাতে বিরাজমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানের উদ্যোগ নেবে। কিন্তু তা হয়নি। বিভিন্ন খাতের প্রকৃত অবস্থা জানা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি কমিশন গঠন করা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও শিক্ষা খাতের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানের জন্য কোনো কমিশন গঠন করা হয়নি। এর অর্থ কি এই যে অন্তর্বর্তী সরকারের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে কোনো সমস্যা নেই? শিক্ষা খাতের প্রতি রাষ্ট্রীয়ভাবে এই অবহেলা ভবিষ্যতে জাতির জন্য মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষাবিষয়ক আন্তর্জাতিক মানের সাময়িকী টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) ওয়ার্ল্ড ইউনিভাসিটি র্যাংকিং ২০২৬-এ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ৮০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে তালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে বাংলাদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামও স্থান পায়নি। প্রকাশিত তালিকায় ভারতের ২৭টি এবং পাকিস্তানের আটটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে প্রাইভেট ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটেনি, বরং শিক্ষার মান দিন দিনই অবনতির দিকে যাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের শিক্ষার মানের কতটা অবনতি ঘটেছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিশ্বব্যাংকের হিউম্যান ক্যাপিটাল ইনডেক্স ২০২০ থেকে। এতে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশে ১০ বছর দুই মাস শিক্ষাজীবন শেষে অর্থাৎ একাদশ শ্রেণিতে ওঠার পর একজন শিক্ষার্থী যে জ্ঞান অর্জন করছে, তা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী ষষ্ঠ শ্রেণির একজন শিক্ষার্থীর সমান। প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের ২০২২ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষা শেষে একজন শিক্ষার্থী মাতৃভাষা বাংলায় অর্ধেক দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় বিজ্ঞান ইউনিটে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৯৪ শতাংশই অকৃতকার্য হয়। কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটে ভর্তীচ্ছু পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৯০ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হতে পারেনি। উল্লিখিত দুটি ইউনিটের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ ৫ পাওয়া এক লাখ ২১ হাজার শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ২০২৩ সালের প্রতিবেদন মোতাবেক, ৫৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২১টিতে ১৭১ জন ছাত্রীসহ ৬৩৩ জন বিদেশি শিক্ষার্থী ছিল। আগের বছর বিদেশি শিক্ষার্থী ছিল ৬৭০ জন। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে বিদেশি শিক্ষার্থী কমেছে ৩৭ জন। ২০২৩ সালে একডেমিক কার্যক্রম পরিচালনকারী ১০৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৩২টিতে বিদেশি শিক্ষার্থী ছিল ৮২৬ জন। ২০২২ সালে এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল এক হাজার ৮৭। যেহেতু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না, তাই উচ্চ পর্যায়ে প্রখর মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী আসছে না। বিষয়টি অনেকটা এই রকম-বাঁধের উজানে যদি কেউ পানি ঘোলা করে, তাহলে ভাটিতে ঘোলা পানিই প্রবাহিত হবে। তাই শিক্ষা সংস্কারের কাজটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই শুরু করতে হবে।

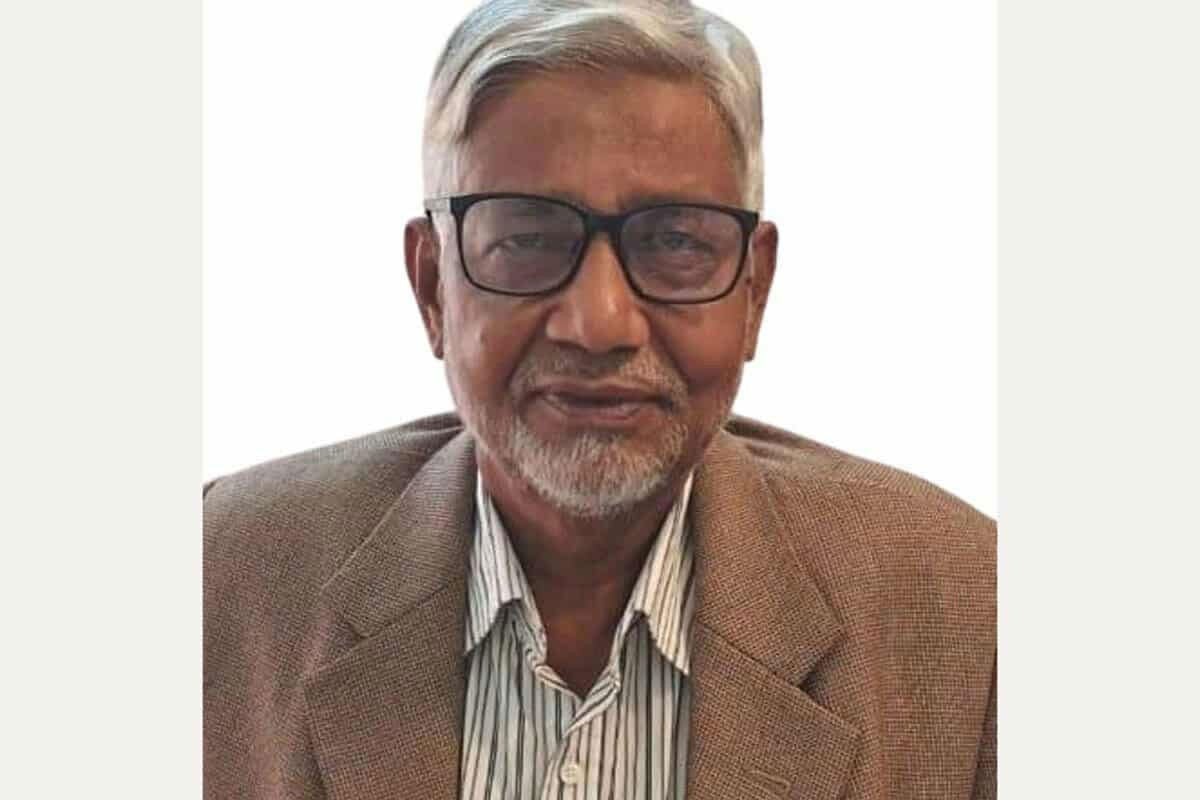

আমি দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত থেকে উচ্চশিক্ষার মানের অবনতির বিষয়টি নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এ দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জড়িত। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ শাসকরা বাংলা নামক বৃহৎ প্রদেশটিকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই উদ্যোগটি বঙ্গভঙ্গ নামে ইতিহাসে খ্যাত। বঙ্গভঙ্গের ফলে এই অঞ্চলের মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চমৎকার সুযোগ হয়। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করে আন্দোলনের সূচনা করেন। যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতির ব্যানারে তাঁরা সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করেন। এক পর্যায়ে ইংরেজ সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করে। এতে এই অঞ্চলের মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হয়। মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য ইংরেজ সরকার ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সর্বাবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগত মান রক্ষার জন্য চেষ্টা চালানো হয়। ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষার গুণগত মানের কারণে একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ‘প্রাচ্যের অক্সফোর্ড’ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে।

কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বস্তরে শিক্ষার মানের অবনতি শুরু হয়। স্বাধীনতার পর সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের নামে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা শুরু হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমে ইংরেজি ভাষার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যেসব শিক্ষার্থী আসত, ইংরেজি ভাষায় তাদের দক্ষতা থাকত একেবারেই কম। উচ্চশিক্ষা পর্যায়েও বাংলা ভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম চালুর সিদ্ধান্ত হয়, কিন্তু বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের মতো উপযুক্ত এবং পর্যাপ্ত বইয়ের জোগান আমরা নিশ্চিত করতে পারিনি। বাংলা একাডেমি থেকে ইংরেজি বই অনুবাদের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও তা সঠিকভাবে চলেনি। ইংরেজি ভাষার প্রতি অবহেলা এবং বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত পরিমাণ মানসম্পন্ন বইয়ের জোগান নিশ্চিত করতে না পারার কারণে শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক জ্ঞানভাণ্ডার থেকে পিছিয়ে পড়ে। মাধ্যমিক পর্যায়ে পাসের হার বাড়ানোর প্রতি যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, ঠিক ততটাই অবজ্ঞা করা হয়েছে শিক্ষার গুণগত মান রক্ষার ক্ষেত্রে।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় যারা উচ্চশিক্ষা অর্জন করছে, তারা কর্মক্ষেত্রে গিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। স্বাধীনতার পর দেশের শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররাজনীতির নামে দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি শুরু হয়। ছাত্ররা রাজনীতি করবে, এতে দোষের কিছু নেই। কারণ ছাত্রাবস্থায় রাজনীতি না করলে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে উঠবে না। ছাত্ররাজনীতির উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালানো। কিন্তু ছাত্ররাজনীতির নামে জাতীয় রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। ছাত্ররাজনীতি এখন অনেকটাই সন্ত্রাসনির্ভর এবং অবৈধ অর্থ অর্জনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। ছাত্রনেতাদের অনেকেই রাজনীতির ময়দানে এসে কোটি টাকার মালিক বনে গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

শুধু ছাত্ররাজনীতিই নয়, শিক্ষকরাও এখন দলীয় রাজনীতির চর্চা করছেন। দলীয় রাজনীতিচর্চার নামে এখন শিক্ষকদের অনেকেই ক্ষমতাসীন সরকারের তোষামোদে ব্যস্ত। পদোন্নতি ও বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে দলীয় আনুগত্যকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। বেসরকারি খাতে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, তাতে অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। তারা সাধারণত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে থাকে। যাঁরা খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কোনো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাঁদের বেশির ভাগই মূল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদানের ক্ষেত্রে অমনোযোগী হয়ে পড়ে। এতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের অবনতি ঘটছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাঝে আগে গবেষণা করার যে প্রবণতা প্রত্যক্ষ করা যেত, এখন তেমনটি লক্ষ করা যায় না।

অন্তর্বর্তী সরকার চাইলে এখনো শিক্ষা কমিশন গঠন করে শিক্ষাঙ্গনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। দীর্ঘদিন শিক্ষা এবং এতদসংশ্লিষ্ট খাতে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে উপযুক্ত ব্যক্তি, জাতীয় পর্যায়ে যাঁদের গ্রহণযোগ্যতা আছে, তাঁদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী শিক্ষা কমিশন গঠন করা যেতে পারে। এই মুহূর্তে শিক্ষা কার্যক্রমের মানোন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে জাতি হিসেবে আমাদের চরম মূল্য দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, শিক্ষা হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ। উপযুক্ত শিক্ষা নিশ্চিত করা না গেলে জাতি কখনোই টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অর্জন করতে পারবে না।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা একজন শিক্ষার্থীর জন্য কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। উচ্চশিক্ষিতদের এক-তৃতীয়াংশ বেকার। উচ্চশিক্ষিত একজন মানুষ বেকারত্বের জ্বালা বয়ে বেড়াবে, এটি কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। সব শিক্ষার্থীকেই সরকারি চাকরি করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। শিক্ষা গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একজন মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানো, যা ব্যবহার করে সে ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনা করবে। মাধ্যমিক পর্যায় থেকে যদি কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়, তাহলে একজন শিক্ষার্থী জীবনের এক পর্যায়ে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে নিতে পারবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন হতে হবে। তাদের প্রধান লক্ষ্য হতে হবে জ্ঞানার্জন। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের ভেতরের গুণাবলিকে বিকশিত করার মাধ্যমে উদার জাতি গঠনে কার্যকর অবদান রাখা। শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ ব্যাপারে সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। অস্থির ও নৈরাজ্যমূলক পরিবেশে শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। আর জাতি যদি উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়, তাহলে আমাদের জাতীয় জীবনে অন্ধকার নেমে আসতে পারে।

লেখক : সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিডি প্রতিদিন/এমআই