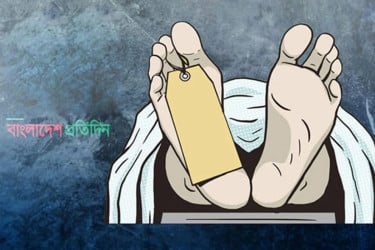

দেশে বর্তমানে লাগাতার সংঘটিত হচ্ছে অমানবিক ঘটনা গণপিটুনি বা মব জাস্টিস। মব বা জনতা যখন বিচারের ভার নিজেদের হাতে তুলে নেয় তখন তাকে বলে মব জাস্টিস। এটা একেবারেই আইনবহির্ভূত এবং মারাত্মক অন্যায়। কিন্তু এটাই নিয়মিত হয়ে উঠেছে। ২০২৪ সালের আগস্ট থকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত গণপিটুনিতে ১৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। সে হিসাবে মাসে মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের। হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি জানাচ্ছে, ২০২৪ সালে মোট ২০১টি গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ ৭ মাসে ১১৯ জন নিহত, ৭৪ জন আহত হয়েছে। এ সংখ্যা গত ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

ক্রমবর্ধমান গণপিটুনির প্রধান কারণ, জনগণ মনে করছে তাদের হাতে ক্ষমতা এসে গেছে। এ কাজ করার ক্ষমতা তাদের আছে। এটাও তারা দেখেছে, এ কাজ করে তারা পার পেয়ে যাচ্ছে। কোনো সাজা হচ্ছে না তাদের। তা ছাড়া ঘটনার সময় পুলিশ থাকে না। ঘটনাটি মিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়ার পর পুলিশ আসে। পুলিশের সামনেও অনেক সময় এসব ঘটছে। পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। জুলাই আন্দোলনের পর মবের সামনে দাঁড়ানোর মতো মনোবল তাদের নেই। তারা মানসিকভাবে অনেকটাই ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে। তারা সারাক্ষণ থাকে অস্তিত্বসংকটে। বেড়েছে পারস্পরিক অবিশ্বাস, সামাজিক অবিশ্বাস ও প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবণতা। কোনো দিন হয়তো কারও ওপরে রাগ ছিল, প্রতিশোধস্পৃহা পুষে রেখেছিল মনে, সময়-সুযোগের অভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি। এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিজেদের ইচ্ছাগুলো চরিতার্থ করে নিচ্ছে। ‘নিজেই বিচার’ করছে।

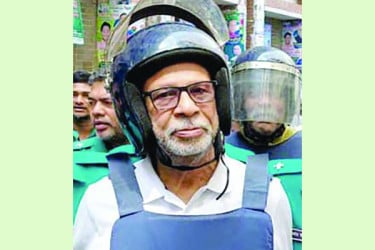

সাধারণত চোর, ছিনতাইকারী, পকেটমার অপহরণকারী সন্দেহে গণপিটুনির ঘটনা ঘটে। লোকজন তাৎক্ষণিকভাবে নিজেই বিচার করতে উদ্যত হয়। তাদের সন্দেহ থাকে পুলিশে দিলে হয়তো ছাড়া পেয়ে যাবে। তাই নিজেরাই ঝাল মিটিয়ে নেয়। চোর সন্দেহে পিটিয়ে মারার এমন একটি ঘটনা ঘটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তোফাজ্জল হোসেনের সঙ্গে। আর অতিসম্প্রতি একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে যেভাবে হেনস্তা করা হয়েছে তা ন্যক্কারজনক। আদালতে রাজনৈতিক বন্দিদের আনা-নেওয়ার সময় যেভাবে তাদের ওপর ইটপাটকেল, ডিম, স্যান্ডেল ছোড়া হচ্ছে-তা কোনো সভ্য দেশে করা হয় না। একটা কথা মনে রাখতে হবে, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে কেউ দোষী নয়। আর দোষ প্রমাণিত হলে সাজা দেওয়ার ক্ষমতা আদালতের, জনগণের নয়। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে সমাজে কিছু তোলপাড় ওঠে। কখনোসখনো বুদ্ধিজীবী মহল সোচ্চার হয়। তখন সরকার একটু নড়েচড়ে বসে। কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দেয়। দোষীদের আইনের আওতায় আনা, পুলিশ দোষী হলে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা হবে-এসব ঘোষণা আনে। বাস্তবায়ন হয় খুব কম। বিচার হয় কমই।

মুক্তচিন্তা যাঁরা করেন, আলেম সম্প্রদায় হুমকির মুখে। সাংবাদিক, লেখক শিল্পীদের নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘিœত হচ্ছে। অন্যদিকে একশ্রেণির শিক্ষার্থী শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করে ফেলছে। তারা যে অনাচার-অত্যাচার করছে তাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আইনশৃঙ্খলাব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। শিক্ষার্থীদের এ মারমুখি হওয়ার কারণও আছে। কোনো একটি ঘটনা ঘটলে দীর্ঘদিন ধরে তার প্রতিকার না হওয়া, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা, বিচারপ্রক্রিয়ার দুর্বলতায় তারা আইনের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছে। তারা মনে করে আইন দিয়ে কিছু হয় না। নিজে যা করব সেটাই আইন। এটা আসলে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এ ক্ষোভ সব সময় অযৌক্তিক। অতিসম্প্রতি মুরাদনগরে যে ধর্ষণের ঘটনা ঘটল, ওই নারীর নগ্ন ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে গেল। ধর্ষককে ধরে ছাত্র-জনতা গণপিটুনি দিয়ে ছেড়ে দিল। তারা যদি তাকে ছেড়ে না দিয়ে মেরেও ফেলত, তাদের দোষ দেওয়া যেত না। কারণ মনের দুঃখে-গ্লানিতে-অপমানে ওই নারী আত্মহত্যা করেছেন বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছি। যদি সত্যিই তিনি মারা গিয়ে থাকেন, এর চেয়ে বেদনার আর কিছু হতে পারে না। তাঁর মরার কথা ছিল না, মরার কথা ছিল ওই বর্বর ধর্ষকের। আর সেই জঘন্য পাপীরা যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও ছাড়ল, তাদেরও ধরা দরকার। তাদেরও কঠোর সাজা হওয়া প্রয়োজন।

মব জাস্টিস বা গণপিটুনি নিয়ে দেশে চলছে তোলপাড়। চারদিকে আলোচনা, সমালোচনা, ধিক্কার। ভাবখানা এমন যেন এই প্রথম গণপিটুনির ঘটনা ঘটল, অতীতে কোনো দিনই হয়নি। কিন্তু এ ঘটনা এক দিনের নয়। আজ এটি মারাত্মক আকার নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এটি অতীত ধারাবাহিকতার ফল। ব্রিটিশ আমলেও গণপিটুনির ঘটনা ঘটত। অনেক সময় চোর বা ধর্ষক সন্দেহে কোনো ব্যক্তিকে জনগণই পিটিয়ে হত্যা করত। অনেক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রশাসন এসব দেখেও দেখত না। তারা ধর্ষণের বিচার করত না। গ্রামবাংলায় ‘সাজা দেওয়ার আগেই শাস্তি’ দেওয়ার প্রবণতা ছিল। এর কারণ পুলিশের ধীরগতি ও দুর্নীতি। পাকিস্তান আমলেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি, বরং বেড়েছে। এ সময় ধর্ম অবমাননা, রাজনৈতিক মতবিরোধ অথবা চুরির অভিযোগে স্থানীয় জনগণ নিজেরাই ব্যবস্থা নিত। এসব খবর সংবাদপত্রে প্রকাশ পেত কমই, কারণ তখন জনগণের কণ্ঠ রুদ্ধ ছিল। ভয়ে অনেক ঘটনা প্রকাশ্যে আসত না। তাই ঘটনাগুলো জানা যেত না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ’৭০-’৯০ দশক ছিল বিচারহীনতা ও ভয়ভীতির সমাজ। জনগণ তখনো পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। এর ফলে চোর/ধর্ষক/সন্ত্রাসী সন্দেহে গাছের সঙ্গে বেঁধে মারধরের ঘটনা ছিল প্রচলিত।

তবে ঘটনাগুলো ছিল মূলত গ্রামকেন্দ্রিক এবং বিচ্ছিন্নভাবে দুই-চারটি ঘটত। শহরে ছিল তুলনামূলক কম। বিচারহীনতা এবং দমননীতির কারণে আইনের শাসনের অভাব ছিল। শাসনব্যবস্থা ছিল দুর্বল। বিচার পাওয়ার আশা হারিয়ে মানুষ নিজেরাই বিচারে উদ্যোগী হয়েছে কখনো। তা ছাড়া তখন গণমাধ্যম ছিল সেন্সরড, ফলে গণপিটুনির ঘটনা গোপন থাকত। ছাত্র আন্দোলন দমনে সহিংসতা ছিল নিয়মিত ঘটনা। বিরোধী কর্মীদের দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে জনগণের হাতে তুলে দেওয়া হতো অনেক সময়। গ্রামাঞ্চলে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে গণপিটুনির ছায়া ছিল।

বিএনপি আমলে (১৯৯১-১৯৯৬, ২০০১-২০০৬) ’৯০ দশকে গ্রামবাংলায় চুরি-ডাকাতি ইস্যুতে অনেক গণপিটুনির ঘটনা ঘটে। তখন একটা জনপ্রিয় স্লোগান ছিল ‘চোর ধরো, মারো’। ২০০২-২০০৩ সালে ‘অপারেশন ক্লিনহার্ট’ পরিচালিত হয়। এ অপারেশনকে জনগণের একাংশ সরকারি সহায়তায় বিচার বলে মনে করত। এ সময় অনেক নিরীহ লোক সন্দেহের বশে জনগণের হাতে নিহত হয়। আবার অনেক ঘটনায় পুলিশ দায় এড়ায়। এ সময় থেকে গণপিটুনি শহরাঞ্চলেও প্রবেশ করে, বিশেষত রাজশাহী ও খুলনা অঞ্চলে। আওয়ামী লীগ আমলে ২০১২-২০২৪ সাল গণপিটুনির রামরাজত্বকাল। বলা চলে বিস্ফোরণের যুগ। এত দিনে সোশ্যাল মিডিয়া জোরদার হয়ে উঠেছে। কাজেই সোশ্যাল মিডিয়া, ফেসবুক লাইভ, গুজব সব মিলিয়ে ২০১৯ সালে ‘ছেলেধরা গুজব’-ত্রিশের বেশি নিরীহ মানুষ মারা যায়। মানবাধিকার সংস্থার মতে, ২০২০-২০২৪ সাল পর্যন্ত সর্বাধিক সংখ্যক গণপিটুনির ঘটনা ঘটে। সরকার ও প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। এর মধ্যে রাব্বি হত্যা (২০২৩), শিবলী সাদিক হত্যা (২০২৫), তাসলিমা হত্যা মর্মান্তিক। রাব্বিকে চুরির অভিযোগে ঢাকায় গণপিটুনি দিয়ে মেরে ফেলা হয়। পরে প্রমাণিত হয় সে নির্দোষ। শিবলী সাদিক হৃদয়কে অকারণ সন্দেহ করে হত্যা করা হয়। তাসলিমা গিয়েছিলেন মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করাতে খোঁজখবর নিতে। ছেলেধরা সন্দেহ করে তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এ গণপিটুনির ঘটনাগুলো এতটাই দেশে তোলপাড় তুলেছিল যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিবাদযোগ্য হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশে ‘মব জাস্টিস’ এখন আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটি প্রাত্যহিক হয়ে উঠেছে। দেশে নিরাপত্তা বা আইনের অভাবের ফলে এসব ঘটনা লাগাতার ঘটছে। এ ব্যবস্থা থেকে উত্তরণের প্রধান উপায় পুলিশকে ক্ষমতা দেওয়া। শুধু ক্ষমতা দিলেই হবে না, ক্ষমতা প্রয়োগ করলে তারা নিরাপদ থাকবে-সেই নিশ্চয়তাও দিতে হবে। এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। গণসচেতনতা এবং নাগরিক শিক্ষাও খুব দরকার। মিডিয়ার মাধ্যমে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে, মসজিদ-মন্দিরে ‘আইনের পথেই বিচার হওয়া উচিত, ‘নিজের হাতে বিচার তুলে নেওয়া অপরাধ’-এ বিষয়টি আলোচনা করা দরকার। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচারের ব্যবস্থা নিশ্চিত এবং স্বল্প সময়ে বিচার সম্পন্ন করতে হবে। আদালতের কাজে গতি আনতে হবে, দরকার হলে একাধিক বেঞ্চ বসিয়ে মামলা জটিলতা কমিয়ে এনে পুঞ্জীভূত মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে। এ কাজগুলো না করলে নির্যাতন অরাজকতা বিশৃঙ্খলা বাড়বে। যদি আমরা ‘বিচার’ নিশ্চিত না করি তবে ‘গণপিটুনি’ হয়ে উঠবে দেশের একেবারেই প্রাত্যহিক ঘটনা। এটা নিয়মে পরিণত হবে। এখনো কেউ কেউ অন্যায় জেনেও গণপিটুনিতে জড়িয়ে পড়ে। তারা মনে করে, উপায় কী, বিচার তো হবে না, নিজেই বিচার করি। কাজেই এখনই আইনের স্থায়ী সংস্কার, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ও সচেতন জনগণ গড়ে তোলার শেষ সুযোগ। গণপিটুনির ঘটনা সুদূর অতীত থেকে চলে এলেও এখন এ ক্ষেত্রে কিছু নতুন সংযোজন হয়েছে। যেমন আগের দিনে অপরাধের সংখ্যা ও বিস্তার কম ছিল, কারণ নির্দিষ্ট এলাকায় সীমিতভাবে ঘটত। এখন দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে, শহর-গ্রাম একাকার। তখন প্রযুক্তি ছিল না। তাই বিষয়গুলো প্রচার হতো না। এখন একেবারে বিপরীত। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওর মাধ্যমে বাতাসের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের ভিডিও দেখে মানুষ মানসিকভাবে বিচলিত হয়। কেউ কেউ মানসিক রোগের শিকারও হয়। আবার অনেকে এ কাজ করতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। কারণ বহু মানুষের মনে নেগেটিভ প্রবৃত্তি আছে। এসব ঘটনার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের প্রতি অনাস্থা। জনগণ ভাবছে, কেউ-ই নিরাপদ না, আমার বিচার করার কেউ নেই। গণমাধ্যমে প্রতিবেদন এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্ববাসী জানছে। এতে দেশের ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মব জাস্টিসের ঘটনা বর্তমানে বেপরোয়াভাবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাংগঠনিকভাবে সংঘটিত হচ্ছে। প্রযুক্তি একে ভয়াবহ করে তুলেছে। আগে মানুষ হালকা মারধর করেই থেমে যেত। এখন একেবারে মেরে ফেলছে। নিজেদের এভাবেই তারা হিরো ভাবছে। আরেক শ্রেণি ভিডিও করছে, তাদের উৎসাহ দিচ্ছে। এর চেয়ে মারাত্মক আর কিছু হতে পারে না।

আমরা যদি অতীতের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা না নিই, যা করণীয় তা যদি এখনই না করি-তবে ভবিষ্যৎ হবে ভয়াবহ।

♦ লেখক : কথাসাহিত্যিক, গবেষক