১৯৫৬ সালে আবদুল জব্বার পরিচালিত ‘মুখ ও মুখোশ’ সিনেমাটি দিয়ে এ দেশে সবাক চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু হয়। এরপর আশি দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত একের পর এক নির্মিত হতে থাকে কালজয়ী যত চলচ্চিত্র। এতে এ দেশের চলচ্চিত্র ‘সোনালি দিনের ছবি’র আখ্যা পায়। ১৯৬৫ সালে সালাউদ্দিন পরিচালিত ‘রূপবান’ চলচ্চিত্রটি মুক্তি পেলে এ সোনালি যুগ শুধু বেগবান হয়নি, এ দেশে পাকিস্তানি উর্দু ছবির একচেটিয়া রাজত্বের অবসান ঘটে। পঞ্চাশ থেকে আশি দশকের প্রথম ভাগ, বলতে গেলে মাত্র প্রায় তিন দশকে হারিয়ে যায় ঢাকাই সিনেমার সেই সোনালি যুগ। কিন্তু কীভাবে? চলচ্চিত্রবোদ্ধা অনুপম হায়াৎ, অধ্যাপক জুনায়েদ হালিম, চলচ্চিত্র নির্মাতা মতিন রহমান এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির সিনিয়র কর্মকর্তা মিয়া আলাউদ্দিন প্রায় অভিন্ন সুরে বলেন,  আশি দশকের গোড়ার দিকে এ দেশের চলচ্চিত্রের ভরাডুবি ঘটায় ভিসিআর-ভিসিপি। তখনকার সরকার দেশে ঘরোয়াভাবে ভিসিআর ও ভিসিপি ব্যবহারের অনুমতি দিলে ভিডিও ক্যাসেটের কল্যাণে এ দেশে বলিউডের হিন্দি ছবি দেখার ধুম পড়ে যায়। এ হিন্দি ছবি সিনেদর্শকদের বিনোদনের নতুন পথ খুলে দেয়। ফলে রেখা, হেমা মালিনী, পারভিন ববি, ডিম্পল কাপাডিয়া, জিনাত আমান, পুনম ধীলন, শ্রীদেবী প্রমুখ বলিউড নায়িকা স্বপ্নকন্যার মতো এ দেশের অগণিত কিশোর-যুবা দর্শকের মন কেড়ে নেন। একই সঙ্গে অমিতাভ বচ্চন, রাজেশ খান্না, বিনোদ খান্না, ধর্মেন্দ্র, মিঠুন, জিতেন্দ্র, সঞ্জয় দত্ত, জ্যাকি শ্রফ, ঋষি কাপুর. গোবিন্দ প্রমুখ নায়ক দর্শকের মনে আসন গেড়ে বসেন। দেশের সিনেমা হলগুলোয় এর নেতিবাচক প্রভাব মরুঝড়ের মতো হামলে পড়ে। ঘরে ঘরে ক্যাসেট প্লেয়ারে বাজতে থাকে ‘মেরে আঙ্গেনামে তুমারা কেয়া কাম হ্যায়’, ‘কোরবানি কোরবানি কোরবানি’, ‘আপ য্যায়সা কোই মেরা’, ‘হাম তুম এক কামরে মে বন্ধ হ্যায়’ প্রভৃতি। এ সময় একদিকে দেশজুড়ে রঙিন টিভি আর ভিসিআর-ভিসিপি কেনার ধুম পড়ে যায়, অন্যদিকে ভিসিপি ও রঙিন টিভি ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা দেশজুড়ে জমজমাট হয়ে ওঠে। গড়ে ওঠে ভিডিও ক্লাবের রমরমা ব্যবসা। ক্রমে সিনেমা হলবিমুখ হতে থাকেন দর্শক।

আশি দশকের গোড়ার দিকে এ দেশের চলচ্চিত্রের ভরাডুবি ঘটায় ভিসিআর-ভিসিপি। তখনকার সরকার দেশে ঘরোয়াভাবে ভিসিআর ও ভিসিপি ব্যবহারের অনুমতি দিলে ভিডিও ক্যাসেটের কল্যাণে এ দেশে বলিউডের হিন্দি ছবি দেখার ধুম পড়ে যায়। এ হিন্দি ছবি সিনেদর্শকদের বিনোদনের নতুন পথ খুলে দেয়। ফলে রেখা, হেমা মালিনী, পারভিন ববি, ডিম্পল কাপাডিয়া, জিনাত আমান, পুনম ধীলন, শ্রীদেবী প্রমুখ বলিউড নায়িকা স্বপ্নকন্যার মতো এ দেশের অগণিত কিশোর-যুবা দর্শকের মন কেড়ে নেন। একই সঙ্গে অমিতাভ বচ্চন, রাজেশ খান্না, বিনোদ খান্না, ধর্মেন্দ্র, মিঠুন, জিতেন্দ্র, সঞ্জয় দত্ত, জ্যাকি শ্রফ, ঋষি কাপুর. গোবিন্দ প্রমুখ নায়ক দর্শকের মনে আসন গেড়ে বসেন। দেশের সিনেমা হলগুলোয় এর নেতিবাচক প্রভাব মরুঝড়ের মতো হামলে পড়ে। ঘরে ঘরে ক্যাসেট প্লেয়ারে বাজতে থাকে ‘মেরে আঙ্গেনামে তুমারা কেয়া কাম হ্যায়’, ‘কোরবানি কোরবানি কোরবানি’, ‘আপ য্যায়সা কোই মেরা’, ‘হাম তুম এক কামরে মে বন্ধ হ্যায়’ প্রভৃতি। এ সময় একদিকে দেশজুড়ে রঙিন টিভি আর ভিসিআর-ভিসিপি কেনার ধুম পড়ে যায়, অন্যদিকে ভিসিপি ও রঙিন টিভি ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা দেশজুড়ে জমজমাট হয়ে ওঠে। গড়ে ওঠে ভিডিও ক্লাবের রমরমা ব্যবসা। ক্রমে সিনেমা হলবিমুখ হতে থাকেন দর্শক।

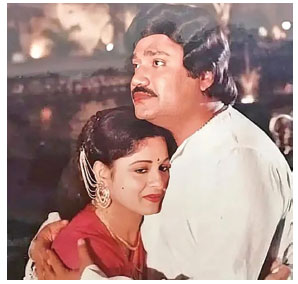

ঢাকাই ছবির সোনালি যুগের বিলীনের শুরুটা এভাবেই হয়। এতে বড় মাপের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের বিগ বাজেটের ছবি বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়তে থাকে। ফলে একদিকে নির্মাতারা যেমন হতাশ হতে থাকেন, তেমনি সিনেমা হল মালিকরাও পড়ে যান বিপাকে। মুনাফার ঘরে যোগ হতে থাকে ধারদেনার বোঝা। কিছু পরিচালক যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত ‘দূরদেশ’-এর মতো বিগ বাজেটের ছবি নির্মাণে হাত দেন। তবে এসব ছবিতে খুব বেশি আশা পূরণ হয়নি। বলতে গেলে ভিসিআর ও হিন্দি ছবি রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় এ দেশের সিনেমা হল ও সিনেমাকে। ভিসিআরের মাধ্যমে ঘরে বসে দর্শকরা যে যার সময়-সুযোগ বুঝে আরামে হিন্দি ও ইংরেজি ছবি দেখতে লাগলেন। তারপর শুরু হলো নকল আর পাইরেসির তাণ্ডব। একই সঙ্গে অশ্লীল ছবির মহামারি রুচিসম্মত দর্শকদের সিনেমা হল ছাড়তে বাধ্য করে। কতিপয় নির্মাতা হিন্দির পাশাপাশি তামিল তেলেগু ছবির নকলে মহাব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা তামিল তেলেগু ছবির ভাষা বাংলায় অনুবাদ করতে এর ডিভিডি নিয়ে এ দেশে থাকা দক্ষিণ ভারতীয় সুইপারদের দ্বারস্থ হতো। এভাবে দেশীয় চলচ্চিত্র আশি দশকের শুরু থেকে কৌলীন্য হারাতে শুরু করে। এর আগে অবশ্য সত্তর দশকেও এখানে অবাধে নকল ছবি নির্মাণ শুরু হয়; কিন্তু তখন ভিসিআর না থাকাতে এসব ছবি যে নকল এখানকার দর্শক তা জানত না। ভিসিআর আসায় দর্শকরা জেনে গেলেন ইবনে মিজানের ‘এক মুঠো ভাত’ হিন্দি ছবি ‘রুটি’র অনুকরণে তৈরি, দেওয়ান নজরুলের ‘দোস্ত দুশমন’ বলিউডের ‘শোলে’র কাট টু কাট অনুকরণ, ‘আন’ অবলম্বনে তৈরি ‘বাহাদুর’, ‘গোরা ঔর কালা’ অবলম্বনে ‘নিশান’। ‘দিওয়ার’ থেকে নির্মাণ হয়েছে বাবুল চৌধুরীর ‘সেতু’। হাতের কাছে অধিক সুনির্মিত আসল ছবি দেখার সুযোগ থাকলে হলে গিয়ে নকল ছবি দেখে কে? এমন ভাবনাও অনেক দর্শককে সিনেমা হলবিমুখ করে। এ সময় মুক্তি পাওয়া বাংলা ছবির পাইরেট কপি বাজারে এলে একের পর এক ছবি ব্যবসার দিক থেকে মার খাওয়ায় এ সময় অনেক নামিদামি প্রযোজক-পরিচালক চলচ্চিত্র থেকে হাত গুটিয়ে নেন। বন্ধ হতে থাকে একের পর এক স্বনামধন্য প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। একই সঙ্গে দর্শক খরার সিনেমা হলের মালিকরাও স্থানীয় ছবির ব্যবসার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হতে থাকে। ফলশ্রুতিতে লোকসান গুনে বন্ধ হতে থাকে একের পর এক সিনেমা হল। তাই নব্বই দশকের শুরুর দিকে দেশে থাকা প্রায় ১ হাজার ৪০০ সিনেমা হলের সংখ্যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে পঞ্চাশের ঘরেরও নিচে। একসময় প্রযুক্তির উন্নয়নে ভিসিপি, ভিসিআরের জায়গা দখল করে নেয় ডিভিডি, ভিসিডি। ঢাকাই ছবির বাণিজ্যিক বৃত্ত এতে আরও সংকুচিত হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে  বিশ্বায়নের অবারিত দ্বারে যোগ হয় ইন্টারনেটের সুবিশাল জাল। সেই জালে সবকিছুই আটকানো যায়। যে কোনো ছবি, যে কোনো ভিডিও সার্চ দিলেই হাজির। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আরেক মোহময় ফাঁদ। সেই ফাঁদে আটকে অনেকেই তো এখন দেশীয় সিনেমার কথা ভুলে গেছেন। কারণ বিশ্বের অন্য দেশ কমপক্ষে বলিউড ছবির বাজেটের ধারেকাছে আমাদের ছবি যেতে পারছে না, কারণ ঢাকাই চলচ্চিত্রের বাজার সংকীর্ণ। এখানে বড় বাজেটের ছবি নির্মাণ করলে সেই লগ্নি ফেরত আনার কোনো পথ নেই। তা ছাড়া পঞ্চাশ থেকে আশির দশক পর্যন্ত আমাদের দেশে যেসব প্রথিতযশা নির্মাতা যেমন- খান আতা, জহির রায়হান, আবদুল জব্বার, কাজী জহির, ইবনে মিজান, আলমগীর কবির, চাষী নজরুল ইসলাম, আমজাদ হোসেন, আজিজুর রহমান, এহতেশাম, মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখের মতো গুণী নির্মাতা পরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। একই সঙ্গে শিল্পী হিসেবে রহমান, নাদিম, আজিম, রাজ্জাক, বুলবুল আহমেদ, সোহেল রানা, আলমগীর, ফারুক, জাফর ইকবাল ওয়াসিম, জসিম, উজ্জল, ইলিয়াস কাঞ্চন, বাপ্পারাজ, রুবেল, সুচন্দা, শবনম, কবরী, শাবানা, ববিতা, অলিভিয়া, চম্পা, দিতি প্রমুখের শূন্য আসনও তেমনভাবে পূরণ হয়নি।

বিশ্বায়নের অবারিত দ্বারে যোগ হয় ইন্টারনেটের সুবিশাল জাল। সেই জালে সবকিছুই আটকানো যায়। যে কোনো ছবি, যে কোনো ভিডিও সার্চ দিলেই হাজির। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আরেক মোহময় ফাঁদ। সেই ফাঁদে আটকে অনেকেই তো এখন দেশীয় সিনেমার কথা ভুলে গেছেন। কারণ বিশ্বের অন্য দেশ কমপক্ষে বলিউড ছবির বাজেটের ধারেকাছে আমাদের ছবি যেতে পারছে না, কারণ ঢাকাই চলচ্চিত্রের বাজার সংকীর্ণ। এখানে বড় বাজেটের ছবি নির্মাণ করলে সেই লগ্নি ফেরত আনার কোনো পথ নেই। তা ছাড়া পঞ্চাশ থেকে আশির দশক পর্যন্ত আমাদের দেশে যেসব প্রথিতযশা নির্মাতা যেমন- খান আতা, জহির রায়হান, আবদুল জব্বার, কাজী জহির, ইবনে মিজান, আলমগীর কবির, চাষী নজরুল ইসলাম, আমজাদ হোসেন, আজিজুর রহমান, এহতেশাম, মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখের মতো গুণী নির্মাতা পরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। একই সঙ্গে শিল্পী হিসেবে রহমান, নাদিম, আজিম, রাজ্জাক, বুলবুল আহমেদ, সোহেল রানা, আলমগীর, ফারুক, জাফর ইকবাল ওয়াসিম, জসিম, উজ্জল, ইলিয়াস কাঞ্চন, বাপ্পারাজ, রুবেল, সুচন্দা, শবনম, কবরী, শাবানা, ববিতা, অলিভিয়া, চম্পা, দিতি প্রমুখের শূন্য আসনও তেমনভাবে পূরণ হয়নি।

নব্বই দশকে মান্না, সোহেল চৌধুরী, দিতি, সুব্রত, অমিত হাসান, আমিন খান, নাঈম, ফেরদৌস, রিয়াজ, সালমান শাহ, শাকিল খান প্রমুখ পূর্বসূরিদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন। আরও পরে মৌসুমী, পপি, শাবনাজ, শাবনূর, পূর্ণিমা প্রমুখ এসে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। কিন্তু সিনেমা হলগুলোতে মূল সারির দর্শকদের ফেরানো কিছুতেই আর সম্ভব হয়নি। এভাবেই আশির দশকের শুরুর দিকে দেশীয় চলচ্চিত্রশিল্পের কফিনে পেরেক ঠুকে যায়। কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার সোহেল রানা বলেন, আমাদের চলচ্চিত্র অনেক আগেই আইসিইউতে চলে গেছে। এখন শুধু কোরামিন দিয়েই বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে মাত্র।