আব্রাহাম লিংকন ভেবেছিলেন, সব আমেরিকানকে নিয়ে তিনি একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ে তুলবেন। পদ্ধতিটি হবে রাজনৈতিক, ঘটনাটি ঘটবে আমেরিকা মহাদেশের রাষ্ট্রগুলোকে একটি একক সংঘে পরিণত করার ভেতর দিয়ে। সেটি অনেকটা ঘটেছে। মহাদেশের উত্তর ও দক্ষিণের অনেকগুলো রাষ্ট্র একত্র হয়ে ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা প্রতিষ্ঠা করেছে।

কিন্তু আমেরিকান নামে একটি জাতির গঠন কি সম্ভব হয়েছে? হয়নি। চেষ্টা হয়েছিল ওই যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী সবাইকে নিয়ে একটি ‘মহৎ’ জাতি তৈরি করার। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে যোগাযোগের ভাষা অভিন্ন বটে, রাষ্ট্রের ভাষাও ইংরেজিই।

কিন্তু জাতি গঠনের জন্য ভাষা প্রধান উপাদান হলেও একমাত্র উপাদান নয়। যুক্তরাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক বিভাজন রয়েছে এবং সব যুক্তরাষ্ট্রবাসীর মাতৃভাষা যে ইংরেজি, তা-ও তো নয়। আরো বড় সত্য এটি যে দেশটিতে শ্রেণিবিভাজন প্রকট। বর্ণবিভাজন তো দানবীয়রূপেই বিদ্যমান।

যুক্তরাষ্ট্র এখন একটি বহু সংস্কৃতির দেশ বলেই স্বীকৃত।

জাতি থাকলে জাতীয়তাবাদও থাকে। লিংকন শুধু জাতির কথাই ভেবেছেন। জাতীয়তাবাদ নিয়ে তার চিন্তা বা দুশ্চিন্তা কোনোটিই ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রে জাতি সৃষ্টি না হলেও জাতীয়তাবাদী উত্তেজনা সজীব রাখার চেষ্টা অহর্নিশ চলছে।

বস্তুত সারা বিশ্বে এটিই এখন বাস্তবতা যে আগেরকালের জাতি রাষ্ট্রের ধারণাকে বাদ না দিয়ে এখন আর উপায় নেই। এক দেশে শুধু একটি জাতিই থাকবে, অন্যরা গণ্য হবে অভিবাসী, বহিরাগত, দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক ইত্যাদি হিসেবে—এই মনোভাব মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আব্রাহাম লিংকন নিশ্চয়ই ওই রকমের জাতীয়তাবাদের কথা ভাবেননি। তিনি উদারনীতি, এমনকি যে দাসব্যবস্থাকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন, সেটিরও তিনি পুরোপুরি অবলোপ চাননি, চেয়েছিলেন তার সম্প্রসারণ প্রতিরোধ করতে। নিজেকে তিনি গণতন্ত্রী হিসেবেই দেখতেন এবং গণতন্ত্রের একটি শর্ত যে পারস্পরিক সহনশীলতা, সেটির অভাব তার ক্ষেত্রে ঘটেনি।

২০২৪ সালের নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন, তার পেছনে একটি শক্তি ছিল জাতীয়তাবাদী উত্তেজনার কৌশলী ব্যবহার। ট্রাম্প আওয়াজ তুলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র আজ বিপন্ন, তাই তাকে রক্ষা করা চাই। যুক্তরাষ্ট্র বিশেষভাবে বিপন্ন বহিরাগতদের কারণে; অবৈধ বলে ঘোষণা করে তাদের তাই যত দ্রুত ও অধিক সংখ্যায় বিদায় করা যায়, জাতির জন্য ততই মঙ্গল। একই রকমের কথা ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদীরাও বলছেন এবং নির্বাচনে জিতে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়েছেন। জাতীয়তাবাদী ট্রাম্প আরো বলেছেন যে ব্যবসা-বাণিজ্য সব চীনারা দখল করে নিচ্ছে, তাদের রুখতে হবে। এতে দেশের ভেতরে ভোগ্য পণ্যের দাম যে বাড়বে এবং গরিব মানুষের পীড়া যে বৃদ্ধি পাবে, তা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রকে আবার ‘বড়’ করতে হবে; যার অর্থ হলো যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা হবে আগের মতোই সাম্রাজ্যবাদী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের ভেতর শতকরা ৬৪ জন শ্বেতাঙ্গ এবং তাদের একটি বড় অংশ যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য বিপন্ন হবে—এই দুশ্চিন্তায় কাতর অবস্থায় থাকে। তারা ট্রাম্পের সমর্থক। ট্রাম্প চার-চারটি ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত হতে পারেন, দুটি মামলায় অভিযোগ সত্য প্রমাণিতও হতে পারে, নিজের ব্যবসার নথিতে তিনি মিথ্যা তথ্য দিতে পারেন, স্পর্শকাতর রাষ্ট্রীয় কাগজপত্র নিজের বাড়িতে নিয়ে রাখতে পারেন, পর্নো তারকার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে মহিলাটির মুখ বন্ধ করার জন্য ঘুষ দিতে পারেন, জায়নবাদী ইহুদিদের ভোটের আশায় ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলের নৃশংসতা সমর্থনের মতো অমানবিক অবস্থান নিতে পারেন, যুক্তরাষ্ট্রবাসী মোদি সমর্থকদের আকৃষ্ট করার অভিপ্রায়ে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু পীড়ন ঘটছে বলে মিথ্যাচার করতে পারেন—এসবে বর্ণবাদী রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদীদের কিছুই আসে যায় না, তারা ট্রাম্পের বাক্সেই ভোট দেবেন। কারণ জাতীয়তাবাদী ‘বীর’ হিসেবে তিনি নিজেকে জাজ্বল্যমান করেছেন। উগ্র জাতীয়তাবাদীরা দুটি কাজ খুব ভালোভাবে করে থাকেন—একটি হলো ‘ভিন্ন’দের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো, অন্যটি হলো মিথ্যাচার। ট্রাম্প দুটিতেই পারঙ্গম এবং সে জন্য উগ্র জাতীয়তাবাদীদের চোখে তিনি যথার্থ নেতা। এই ধরনের জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধেই তো আব্রাহাম লিংকন লড়ছিলেন। কিন্তু বক্রাঘাত এখানে যে জাতি গঠনের যেই কাজটিতে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন, তার সেই কাজের পরিণতি থেকেই জাতীয়তাবাদী এই উগ্রতা বের হয়ে এসেছে।

লিংকনের আরো একটি স্বপ্ন ছিল, সেটি হলো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা; কেবল যুক্তরাষ্ট্রে নয়, বিশ্বব্যাপী। গেটিসবার্গ বক্তৃতায় গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেটি আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। সংজ্ঞা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে সংজ্ঞায়িত ওই গণতন্ত্র অর্থাৎ জনগণের জন্য গঠিত, জনগণের দ্বারা পরিচালিত এবং জনগণের পক্ষের সরকার পৃথিবীর মাটি থেকে কখনো নিশ্চিহ্ন হবে না। সরকার ও রাষ্ট্রকে সেদিন তিনি পৃথক করেননি। সরকার ও রাষ্ট্র যে এক নয়, এটি এখন সর্বদাই বলা হচ্ছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, দিব্যি তারা এক হয়ে যায়। সরকারে যারা থাকেন, রাষ্ট্রকে পারলে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানিয়ে ফেলেন। বাস্তবিক সত্য হচ্ছে এই যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল সরকারকে নয়, রাষ্ট্রকেও জনগণের কর্তৃত্বাধীন করা চাই। কেননা রাষ্ট্র সরকারের চেয়েও শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠান। স্থূল সত্য বরং এটিই যে রাষ্ট্রকেই গণতান্ত্রিক করা দরকার, তাহলে সরকারও বাধ্য হবে গণতান্ত্রিক হতে। কান ধরে টান দিলে মাথাও চলে আসবে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সেই গণতন্ত্রীকরণটি কি সম্ভব? না, মোটেই সম্ভব নয়। গণতন্ত্রের একেবারে প্রাথমিক শর্তটি হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের অধিকার ও সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠা। ওদিকে পুঁজিবাদের প্রধান কাজই হলো মানুষে-মানুষে বৈষম্য বাড়ানো। একের সন্ধ্যা আর অপরের সকাল; তারা মিলবে কী করে? মিলছে না। তা লিংকন যে সাম্যের কথা ভাবেননি, তা নয়। খুবই ভেবেছেন। বস্তুত সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যই তো তিনি লড়ছিলেন। সব মানুষ যে সব দিক দিয়ে সমান এমন অযৌক্তিক বক্তব্য তিনি উপস্থাপন করেননি। তার বিশ্বাস ছিল এই রকমের যে কতগুলো অবিচ্ছেদ্য জন্মগত অধিকারের ক্ষেত্রে সব মানুষ সমান। এই অধিকারগুলো হচ্ছে জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখানুসন্ধান। যুক্তরাষ্ট্রের ‘প্রতিষ্ঠাতা পিতারা’ও অমনটিই ভাবতেন বলে তিনি ঘোষণা করেছেন এবং অধিকার ও সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই দাসব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। লিংকন আসলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কথাই ভাবছিলেন, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ধারণা তখনো এমনকি অগ্রসর বুদ্ধিজীবী মহলেও স্বীকৃতি পায়নি। তিনি যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চাইছিলেন, সেটি তাই সমাজ বৈপ্লবিক ধরনের ছিল না, সেটি ছিল ভোটের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এমন গণতন্ত্র। তিনি গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বিশ্বাস করতেন এবং নিজে তিনি নির্বাচনের মধ্য দিয়েই নেতৃত্বদানের সুযোগ পেয়েছিলেন।

কিন্তু ভোটের গণতন্ত্র তো এখন বিকল হয়ে গেছে। এর প্রমাণ বিশ্বের সর্বত্রই পাওয়া যাবে। চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক নির্বাচনে কমলা হ্যারিসের পরাজয়ে। জনমত জরিপে প্রকাশ পাচ্ছিল যে কমলাই জিতবেন। তার জেতার বিষয়ে যাদের সংশয় ছিল, তারাও ধরে রেখেছিলেন যে লড়াইটি হবে হাড্ডাহাড্ডি। কিন্তু সেটি তো হলো না। ট্রাম্পই জিতলেন। এমনকি মেয়েরা যে একজন মহিলাকে একচেটিয়া ভোট দেবেন, তেমনটিও ঘটেনি। হ্যাঁ, ট্রাম্পের তুলনায় মেয়েদের ভোট কমলা কিছুটা বেশি পেয়েছেন, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ মেয়েরা ট্রাম্পকেই পছন্দ করেছেন অধিক সংখ্যায়, যদিও আচার-আচরণে, কথাবার্তায় ট্রাম্পের নারীবিদ্বেষী ভাবমূর্তিটি গোপন থাকেনি। বর্ণবাদ যে সমব্যথার চেয়ে অধিক শক্তিশালী, সেটি এ ক্ষেত্রেও অপ্রকাশ্য থাকেনি। বারাক ওবামা অবশ্য কৃষ্ণাঙ্গ হয়েও জিতেছিলেন; এর কারণ শ্বেতাঙ্গরা একজন আফ্রিকান আমেরিকানকে তবু মেনে নিতে পারেন, তাকে নিজেদের তুলনায় কম মেধাবান মনে করে। কিন্তু একজন এশীয় আমেরিকানকে মেনে নিতে তারা দ্বিধা করবেন, পাছে ওই ব্যক্তি তাদের চেয়ে অধিক মেধাবান বলে প্রমাণিত হন। বাস্তব ক্ষেত্রে যেমনটি প্রায়ই ঘটতে দেখা গেছে। তা ছাড়া কৃষ্ণাঙ্গরা যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকেই নিজের দেশ বলে ধরে নেন, এশীয়রা তেমনটি করেন না। এবং অস্বীকৃতিটা যদি প্রকাশ্যে না-ও করেন, তাহলেও মনে করা হয় যে করছেন। কারণ যে শিক্ষিত এশীয়দের সঙ্গে আমেরিকানদের প্রতিযোগিতায় নামতে হয়, তারা দেখা যায় সাংস্কৃতিক মান ও ইতিহাসের গৌরবের দিক থেকে কম তো নয়ই, অনেক ক্ষেত্রেই আমেরিকানদের তুলনায় উন্নত। কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানরাও যে মার্কিন জাতীয়তাবাদের খপ্পরে পড়তে পারেন, তার প্রমাণও এবারের নির্বাচনে পাওয়া গেছে। কৃষ্ণাঙ্গদের একাংশ ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছে। কমলা হ্যারিস যে হেরে গেছেন তার কারণগুলোর মধ্যে করোনা মহামারি মোকাবেলায় এবং অর্থনীতির ব্যবস্থাপনায় প্রেসিডেন্ট বাইডেনের অদক্ষতার দায়ভার বহন এবং প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থিতায় কমলা বিলম্বিত আগমনের মতো ব্যাপার দায়ী থাকলেও জন্মসূত্রে কমলার এশীয় হওয়ার ঘটনাও যে কাজ করেছে, তা ভাবাটা মোটেই অযৌক্তিক নয়। এবং হিলারি ক্লিনটনও যে হেরে গেছেন, সেই সত্যটি স্মরণ রাখলে সন্দেহ করার কারণ থাকে যে আমেরিকানরা এখনো একজন নারীকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দেখতে প্রস্তুত নন। এই অনীহার ব্যাখ্যায় রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় পিতৃতান্ত্রিকতার সত্যটি উঠে আসে।

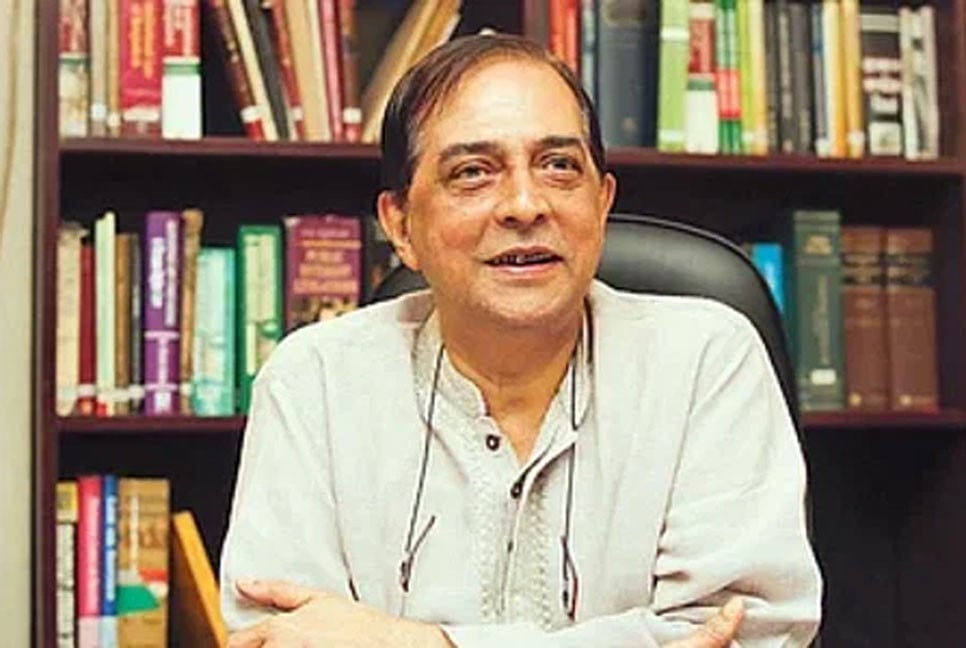

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়