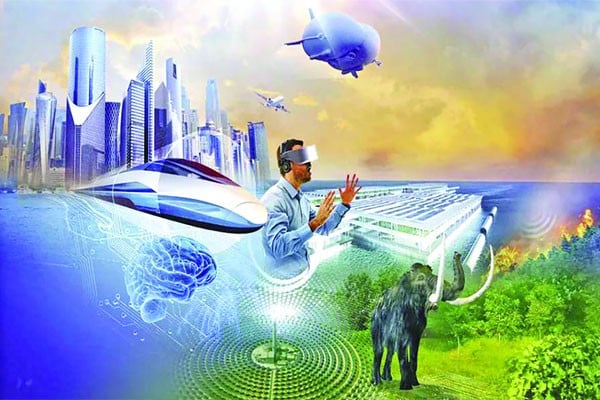

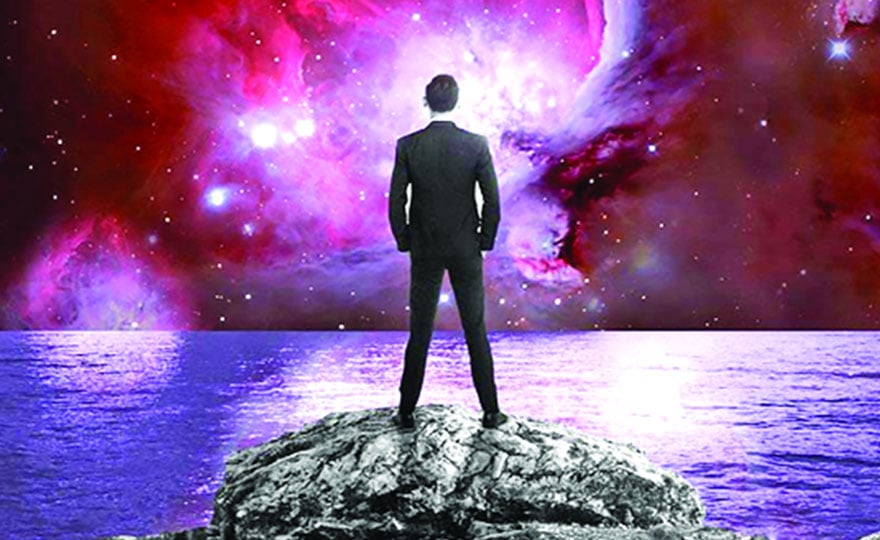

প্রযুক্তি চোখের পলকে আমাদের শিকার থেকে শিকারিতে পরিণত করেছে, গুহা থেকে নিয়ে এসেছে মহাকাশে। প্রতিদিন প্রযুক্তি বাড়ছে ও পরিবর্তিত হচ্ছে আমাদের ধারণার চেয়েও দ্রুত। কিছু ভবিষ্যৎ বক্তা প্রযুক্তিগত ইউটোপিয়া দেখেন, আবার কেউ কেউ বিপর্যয়ের পূর্বাভাস দেন। সবাই একমত যে, পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে যাচ্ছে। তবে আজকের পৃথিবীতে ডিজিটাল সত্তা থেকে হাওয়াই কম্পিউটার, মন নিয়ন্ত্রণ থেকে মৃত্যুর অবসান পর্যন্ত, এমন কিছু উল্টোপাল্টা ধারণার দেখা মিলছে...

প্রযুক্তিগত ভবিষ্যৎ নিয়ে বিতর্কিত ধারণা আসলে কী?

প্রযুক্তির অগ্রগতি আমাদের জীবনকে যেমন সহজ করছে, তেমনি এর ভবিষ্যৎ নিয়ে জন্ম দিচ্ছে নানা জল্পনা-কল্পনা, অনুমান এবং কিছু ক্ষেত্রে অদ্ভুত ও উল্টোপাল্টা তত্ত্ব। এসব তত্ত্বের কোনোটির ভিত্তি গড়ে উঠেছে বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, আবার কোনোটি নিছক কল্পনার ফল। এসব সাধারণত এমন কিছু ভবিষ্যদ্বাণী বা ধারণাকে বোঝায়, যা ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সম্ভাব্য অন্ধকার, উদ্বেগজনক বা বিতর্কিত দিকগুলোকে তুলে ধরে। শুধু তাই নয়, এগুলো মানবসভ্যতার প্রচলিত বিশ্বাসকেও চ্যালেঞ্জ করে। সাধারণ দৃষ্টিতে এগুলোকে নিছক কল্পকাহিনি কিংবা সাই-ফাই মুভির মতোই মনে হয়, তবে এর বাস্তবতাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ এই তত্ত্বগুলোর অনেকগুলোই শুধু কল্পবিজ্ঞানের বিষয় না হয়ে বাস্তবতার কাছাকাছিও চলে আসছে। ফলে বিংশ শতাব্দীর এই পৃথিবীতে মানুষের নৈতিকতা, নিরাপত্তা এবং অস্তিত্বের ওপর সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে বেশ আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। অনেক বিশ্লেষকদের ভাষ্য, এসব ‘উল্টোপাল্টা তত্ত্ব’ শুনতে ‘পাগলামি’ মনে হতেই পারে, কিন্তু আজকের বিশ্বে প্রযুক্তির বর্তমান গতি এসব প্রশ্নকে আর শুধুই কল্পনার গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখছে না।

আজকের দুনিয়ায় এসব উল্টোপাল্টা তত্ত্বগুলোর ভিত্তি আছে কি?

সহজ কথায় বললে, আছে। এসব তত্ত্বের অনেকগুলোরই শক্ত ভিত্তি আছে, যা বর্তমানের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি থেকেই জন্ম নিয়েছে। আগে যা কেবল কল্পবিজ্ঞান ছিল। যেমন- মানুষের জিন পরিবর্তন করা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মানুষের চেয়ে স্মার্ট হয়ে ওঠা বা মস্তিষ্কের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ, সেগুলো এখন গবেষণাগারে বা প্রাথমিক প্রয়োগে দেখা যাচ্ছে। তাই বিশ্লেষকরা এসব তত্ত্বকে কেবল ‘উল্টোপাল্টা’ বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন না। বরং আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর চিন্তা এবং বিতর্কের জন্ম দিচ্ছে।

কোন কোন ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি নিয়ে অদ্ভুত ও উল্টোপাল্টা তত্ত্ব রয়েছে?

বিভিন্ন ধরনের ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি নিয়ে উদ্বেগ ও বিচিত্র তত্ত্ব প্রচলিত আছে। এই উদীয়মান প্রযুক্তি মানব জাতির জন্য বিশাল প্রভাব ফেলতে পারে। নিচের আলোচনায় এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি এবং সেগুলোকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়া তত্ত্ব বা আশঙ্কাগুলোর বিস্তারিত তুলে ধরা হলো-

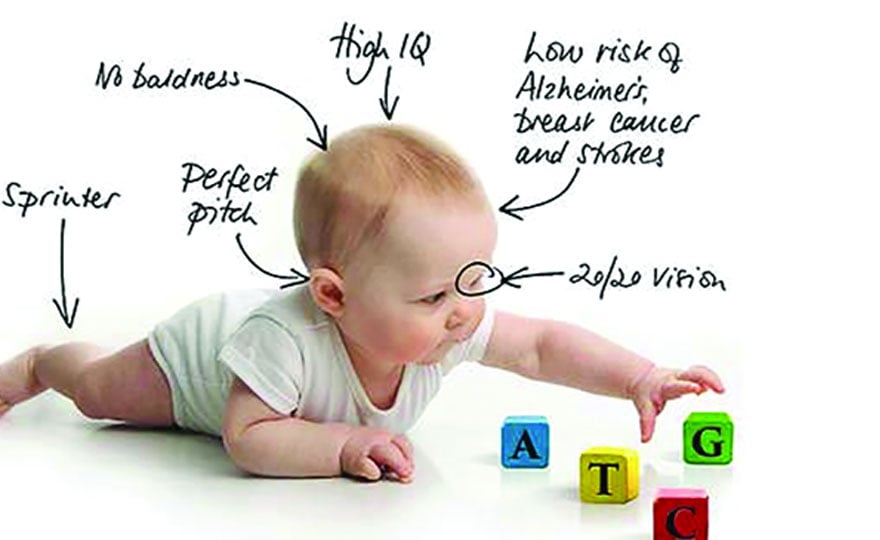

আমাদের সমসাময়িক প্রযুক্তিগত দক্ষতা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের বিরুদ্ধেই কাজ করছে? কয়েক শতক আগেও যা নিছক জাদু মনে হতো, সেই স্তরের তথ্যের অবাধ প্রবেশাধিকার এখন আমাদের আছে। কিন্তু এর একটা মূল্য আছে- আমাদের সর্বদা সংযুক্ত তথ্যের জীবনধারা আমাদের মনোযোগ এবং প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতার ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে। এই যেমন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই), বাংলায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর এই পৃথিবীতে প্রযুক্তির সবচেয়ে আলোচিত শব্দ এটি। আজকের বিশ্বের সর্বত্র তাকালে দেখা যাবে- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জয়জয়কার। যদিও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং সিঙ্গুলারিটি নিয়ে বলা হচ্ছে- এক দিন এতটাই বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে যে, এটি মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে ছাড়িয়ে যাবে। এরপর এটি মানুষের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে যাবে এবং নিজস্ব লক্ষ্য নির্ধারণ করবে, যা মানব জাতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। এটি মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করতে পারে, অথবা মানুষকে তাদের নিজেদের তৈরি যন্ত্রের দাসে পরিণত করতে পারে। কিছু তত্ত্বমতে, এটি মানুষকে ‘অপটিমাইজ’ করার জন্য ধ্বংস করে দেবে। তবে বাস্তবতা হলো- বর্তমান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মডেলগুলো (যেমন জিপিটি-৪, জেমিনি) মানুষের অনেক কাজ দক্ষতার সঙ্গে করতে পারছে, এমনকি সৃজনশীল কাজও। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করছেন যে, ৮০-৯০% প্রচলিত কাজ এআই দ্বারা প্রভাবিত হবে বা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এটি সমাজে ব্যাপক বেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরি করতে পারে। স্বয়ংক্রিয় রোবট এবং সিস্টেমগুলো মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সিদ্ধান্ত নিতে শিখছে, যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে। তবে আশঙ্কার বিষয় হলো- এটি যদি এতটাই ক্ষমতাশালী হয় যে, এটি মানুষের নৈতিকতার ঊর্ধ্বে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করে, তাহলে মানবজাতির ভবিষ্যৎ ঝুঁকিতে পড়তে পারে। তা ছাড়া প্রযুক্তি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং জিন এডিটিংয়ের সঙ্গে আমরা খুব বেশি পরিচিত না। আজকের পৃথিবীতে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান এতদূর এগিয়েছে যে, ‘CRISPR-Cas9’ এর মতো জিন সম্পাদনা প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা ‘ডিজাইনার বেবি’ তৈরি করে ফেলতে পারেন, যেখানে পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদের ইচ্ছামতো বৈশিষ্ট্য (যেমন, বুদ্ধিমত্তা, সৌন্দর্য, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা) দিয়ে জন্ম দিতে পারবেন। যা সমাজে নতুন বৈষম্য তৈরি করবে। অর্থাৎ ‘উন্নত’ জিনসম্পন্ন মানুষ বনাম ‘সাধারণ’ মানুষ। কিছু তত্ত্ব দাবি করে যে, এটি মানব প্রজাতির প্রাকৃতিক বিবর্তনকে ব্যাহত করবে এবং নতুন, অপ্রত্যাশিত স্বাস্থ্যগত সমস্যা তৈরি করবে। যদিও বাস্তবতা হলো- এই প্রযুক্তি এখন জিনগত রোগনিরাময় এবং ফসল উন্নত করতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমনকি মানুষের মধ্যে জেনেটিক ত্রুটি সংশোধনের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ চলছে। আবার জার্মলাইন এডিটিং (এমন জিন পরিবর্তন যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়), তা ইউরোপের বেশির ভাগ দেশে নিষিদ্ধ হলেও চীন ও যুক্তরাষ্ট্রে এটি এখনও বৈধ। প্রযুক্তি বাস্তবতা এতটাই পরিবর্তিত হচ্ছে যে, মানুষ ধীরে ধীরে যন্ত্রের সঙ্গে এতটাই মিশে যাবে যে, আমাদের ‘মানবিকতা’র সংজ্ঞাটাই বদলে যাবে। ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেসের মাধ্যমে মানুষের মন পড়া বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। সেনাবাহিনী এমন ‘সুপার-সৈনিক’ তৈরি করবে যাদের ক্ষমতা সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি হবে। কিন্তু বাস্তব বিশ্বে তাকালে দেখা যাবে, হারিয়ে যাওয়া অঙ্গের বদলে প্রযুক্তিগত উন্নত প্রোস্থেটিকস ব্যবহার করা হচ্ছে। কন্টাক্ট লেন্স, শ্রবণ যন্ত্র এবং এমনকি ‘সুপার ভিশন’ প্রযুক্তির ব্যবহারও বাড়ছে। বিজ্ঞানীরা ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেস নিয়ে কাজ করছেন যা অক্ষম রোগীদের সাহায্য করতে পারে। কিন্তু এটি মন পড়ার বা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা প্রভাবিত করার সম্ভাবনাও রাখে। নিউরোলিঙ্ক-এর মতো কোম্পানিগুলো মানুষের মস্তিষ্কে চিপ বসানোর গবেষণা করছে। এই প্রযুক্তি মানুষের স্বাধীনতাকে সীমিত করতে পারে এবং নতুন ধরনের বৈষম্য তৈরি করতে পারে, যেখানে উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত মানুষ এবং যারা নন-টেকনোলজিক্যাল, তাদের মধ্যে পার্থক্য তৈরি হবে। এটি বড় উদ্বেগের বিষয়।

কথিত আছে, থ্রিডি প্রিন্টিং প্রযুক্তি এতটাই সহজলভ্য হয়ে উঠবে যে, যে কেউ বাড়িতে বসে অস্ত্র, বিশেষ করে বন্দুক প্রিন্ট করতে পারবে। এই অস্ত্রগুলোর কোনো সিরিয়াল নম্বর থাকবে না, ফলে অপরাধী ও চরমপন্থিরা সহজেই এগুলো ব্যবহার করতে পারবে। যদিও এর বাস্তব চিত্রও দেখা গেছে। থ্রিডি প্রিন্টেড বন্দুক তৈরির ঘটনা ঘটেছে এবং কিছু দেশে এ ধরনের অস্ত্রের উপাদান জব্দ করা হয়েছে। এই প্রযুক্তি অস্ত্রের সহজলভ্যতা বাড়িয়ে দেবে, যা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, ব্যক্তিগত সহিংসতা এবং অপরাধ বৃদ্ধির ঝুঁকি তৈরি করবে। তা ছাড়া ইলন মাস্ক ও দার্শনিক নিক বোস্ট্রম বলেন, আমরা প্রকৃত বাস্তবতায় বাস করছি না, বরং ভবিষ্যতের কোনো উন্নত সভ্যতা দ্বারা তৈরি এক সিমুলেশনের (কম্পিউটার প্রোগ্রামের) অংশ মাত্র। কী ভয়ংকর কথা! আমরা যেন বাস্তবেই নেই! আদতে এর কোনো সত্যতা আছে কি? এর সরল উত্তর হলো- না। আর যদি এমনটাই হয়, তাহলে আমাদের প্রযুক্তি আসলে অন্য এক সিমুলেশনের অংশ- অর্থাৎ আমরা আসলেই ‘বাস্তবে’ নেই।

জবরদস্তি নিউরোহ্যাকিং

নিউরোহ্যাকিং হলো মানুষের মনের সঙ্গে ইন্টারফেস করা এবং এটিকে উন্নত করার প্রক্রিয়া। বর্তমানে এটি সাধারণ ঘরোয়া জ্ঞানীয় উন্নতির চেষ্টা যেমন নিউট্রোপিক সাপ্লিমেন্ট থেকে শুরু করে মস্তিষ্কের-মেশিন ইন্টারফেসের বৃহৎ আকারের গবেষণা পর্যন্ত বিস্তৃত। বিশ্বের অনেক ল্যাব ইতোমধ্যে শুধু মানুষের চিন্তাভাবনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মেশিন তৈরি করেছে এবং তাই একটি প্রশ্ন উঠে আসে- তারা কি এমন মেশিনও ডিজাইন করতে পারে যা বিপরীত দিকে কাজ করে ও মানুষের চিন্তাভাবনা নিয়ন্ত্রণ করে? আশ্চর্যজনক উত্তর হলো- প্রায় নিশ্চিতভাবে হ্যাঁ। কিছু ল্যাব মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক কার্যকলাপকে এতটাই ডিকোড করেছে যে, অন্যথায় অযোগাযোগকারী লোকেরা মেশিনের মাধ্যমে ‘কথা বলতে’ পারে এবং মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ কোনো বিশেষ বৈচিত্র্য নয়; যদি যথেষ্ট ভালোভাবে বোঝা যায়। তবে একেও প্রভাবিত করা যেতে পারে। যদিও জবরদস্তি নিউরোহ্যাকিংয়ের সুস্পষ্ট শেষ পরিণতি হলো জম্বি-সদৃশ দাস। তবে আরও বাস্তবসম্মত এবং সম্ভবত আসন্ন প্রভাব হতে পারে নিউরো-মার্কেটিং, যার মাধ্যমে আমাদের ডিভাইসগুলো সক্রিয়ভাবে এমন সংকেত পাঠাতে পারে যা আমাদের মস্তিষ্কের তরঙ্গকে একটি নির্দিষ্ট পণ্য বা অন্যটি চাইতে পরিবর্তন করে।

ডিজাইনার মানব

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় এই বিষয়টি নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। জিন সম্পাদনা প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা ‘ডিজাইনার বেবি’ তৈরি করে ফেলতে পারেন, যেখানে পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদের ইচ্ছামতো বৈশিষ্ট্য (যেমন- বুদ্ধিমত্তা, সৌন্দর্য, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা) দিয়ে জন্ম দিতে পারবেন। যা সমাজে নতুন বৈষম্য তৈরি করবে। অর্থাৎ ‘উন্নত’ জিনসম্পন্ন মানুষ বনাম ‘সাধারণ’ মানুষ। এ কারণে মানুষের ক্ষমতা এবং অক্ষমতার জেনেটিক ভিত্তি সম্পর্কে আমাদের বোঝার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, বিজ্ঞানী এবং আইনপ্রণেতারা এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হচ্ছেন- মানুষের জন্মের আগে তাদের জিন সম্পাদনা করা কি উপযুক্ত? এটি কি নৈতিক? তা ছাড়া এই ডিজাইনার মানবদের কেন্দ্রীয় ভিত্তি এবং এর প্রভাবগুলো যেমন অসংখ্য তেমনি ভীতিকরও। একদিকে ডিজাইনার মানব বেশির ভাগ জন্মগত রোগের অবসান ঘটাতে পারে, যার মধ্যে সিস্টিক ফাইব্রোসিস, হান্টিংটন রোগ, হৃদরোগ এবং অনেক ক্যান্সার রয়েছে। এটি সহজেই সাধারণ জেনেটিক সমস্যা যেমন দুর্বল দৃষ্টিশক্তি এবং টাক পড়ে যাওয়া পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে। কিন্তু এর অস্থির প্রভাবগুলো রয়ে গেছে। এই প্রযুক্তিতে কার প্রবেশাধিকার থাকবে?

প্রতিটি পরমাণু একটি কম্পিউটার!

মুরস ল প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি সাধারণ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, একটি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটে ট্রানজিস্টারের সংখ্যা প্রায় প্রতি দুই বছরে দ্বিগুণ হবে। আরও বিস্তৃতভাবে মুরস ল বলে যে, আমাদের কম্পিউটারগুলো ছোট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও দ্রুত এবং আরও কার্যকর হবে। অনেক ভবিষ্যৎ বক্তা ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, কম্পিউটারের ভবিষ্যৎ নিয়ে এই প্রবণতা চলতে থাকবে যতক্ষণ না আমরা জিরো-সাইজ ইন্টেলিজেন্স তৈরি করি, যা এখন পর্যন্ত তৈরি করা যে কোনো কম্পিউটারের চেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং প্রায় (আক্ষরিক অর্থেই) শূন্য ভরবিশিষ্ট। এটি অসংখ্য ইউটোপিয়ান বা ডিস্টোপিয়ান পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। কারণ যথেষ্ট সময়, শক্তি এবং সংস্থান থাকলে, আমাদের চারপাশের প্রতিটি পরমাণু একটি সুপারকম্পিউটার হতে পারে। একটি স্বাভাবিক ভয় হলো- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সিঙ্গুলারিটি (artificial intelligence singularity), কারণ আমাদের বাতাসে পরমাণু-আকারের সুপার কম্পিউটার ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই হয়তো মোটেও ভালো লাগবে না। আরেকটি সম্ভাব্য সাধারণ ভয় হলো- মেশিনগুলো সচেতন হয়ে উঠলে এবং বিদ্রোহ করতে পারে। অর্থাৎ এটি মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না।

স্মার্ট ডাস্ট

স্মার্ট ডাস্ট। পদার্থবিজ্ঞানী ক্রিস পিস্টার ১৯৯০ সালে সর্বপ্রথম এই শব্দটির ব্যবহার করেছিলেন। ‘স্মার্ট ডাস্ট’ মূলত ন্যানো-রোবটের মেঘকে বোঝায় যা তুলনাহীন গোপনীয়তার সঙ্গে তুলনাহীন পরিমাণে ডেটা তৈরি করতে সক্ষম হবে। মূলত আমাদের চারপাশের বাতাস ন্যানো-বটদের ঝাঁকে পরিণত হতে পারে যারা তাদের সেবাকারী যেই হোক না কেন, আমাদের প্রতিটি কাজ এবং চিন্তাভাবনা জানাতে পারে। তবে এর জন্য আমাদের জিরো-সাইজ ইন্টেলিজেন্স অর্জন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। পোকামাকড়ের মতো বড় কম্পিউটারগুলোও এখনই আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে পারে, সামান্য মনোযোগ আকর্ষণ করে আমাদের প্রতিটি গতিবিধি রেকর্ড করতে পারে।

দ্বিতীয় জীবন

‘দ্য ম্যাট্রিক্স’-এর মতো চলচ্চিত্রের ‘সিমুলেটেড’ বাস্তবতার ধারণা মানবতার ভবিষ্যতের সবচেয়ে সাধারণ ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর একটি। ‘দ্য ম্যাট্রিক্স’-এ মানবদের সম্পদ হিসেবে চাষ করা হয় এবং ‘সিমুলেটেড-এর মাধ্যমে অনুগত রাখা হয়। তবে বাস্তব বিশ্বে মানুষ সম্ভবত শুধু ক্রমাগত অবনতিশীল পৃথিবী থেকে পালাতে স্বেচ্ছায় সিমুলেটেড বিশ্বে আশ্রয় নেবে। ভয়ংকর মাকড়সার মেশিনের মায়ায় বাধ্য না হলেও বাস্তবতা-বহির্ভূত ধারণা ভীতিকর। নতুন ডিজিটাল বাস্তবতায় অভ্যস্ত নিয়মের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়ম ব্যবহার করে তৈরি করা যেতে পারে। আরও খারাপ, যারা এটি ডিজাইন করবে তারা শুধু নিজেদের বা নির্বাচিত কয়েকজনের কাছে পরিচিত শর্টকাট এবং চিট যুক্ত করতে পারে। যা অসমতাকে অকল্পনীয় মাত্রায় পৌঁছে দিতে পারে।

মৃতরা হাঁটবে?

মানব চেতনাকে ডিজিটাল অবতারে প্রতিলিপি করার ধারণা আরেকটি বিতর্কিত ধারণার জন্ম দেয়। যে কাউকে চিরতরে সংরক্ষণ করা যেতে পারে এবং তাই মৃত্যুর অর্থ সামান্যই থাকবে। তথাকথিত ‘মৃত’ চেতনাগুলোকে ভিডিও পোর্টেটে সংরক্ষণ করা যেতে পারে, অনেকটা হ্যারি পটার মহাবিশ্বের জাদুকরী ইন্টারেক্টিভ পোর্টেটগুলোর মতো। এগুলো জীবন্ত রোবটগুলোতে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। যদি রোবটগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে, তবে মৃত্যুর কোনো অর্থ থাকবে না। যা হবে একটি দেহ থেকে অন্য দেহে ঝাঁপিয়ে পড়া। অবশেষে আপলোড করা চেতনা ধারণকারী রোবটগুলো জৈবিকভাবে জন্ম নেওয়া চেতনা প্রতিস্থাপন করতে পারে এবং যদি তাদের দেহ যথেষ্ট টেকসই হয় তবে জন্ম ও মৃত্যুর চক্র শেষ হতে পারে।

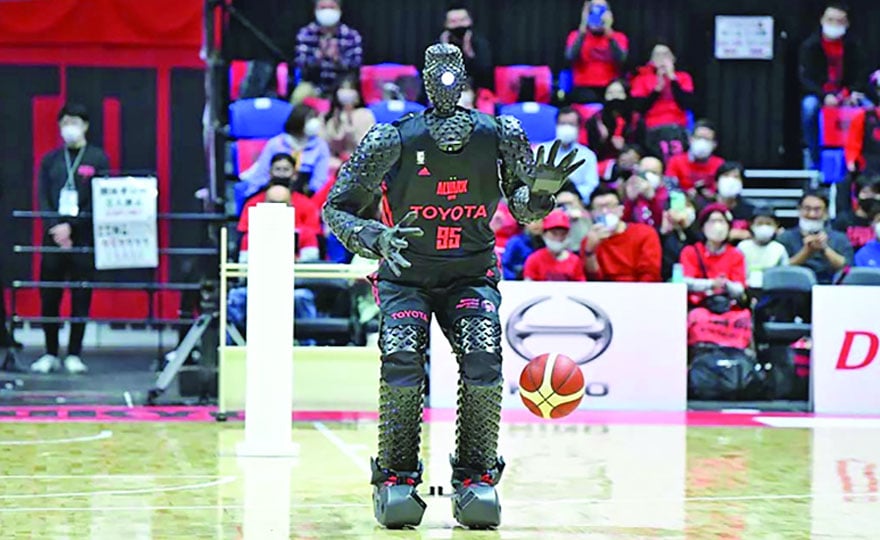

কোডিং অলিম্পিক

প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সাধারণত পৃথিবীর শেষ এবং মানবতাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার পরিস্থিতিতে বেশি নজর দেয়। কিন্তু জীবনের দৈনন্দিন, মজার অংশগুলোর কি হবে? উদাহরণস্বরূপ, ‘খেলাধুলা’ সম্প্রতি ভবিষ্যৎ বক্তাদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে এবং বেশির ভাগই মনে করেন যে নিকট ভবিষ্যতে সেগুলো খুব আলাদা হবে। ইতোমধ্যে জাপানে এমন একটি রোবট রয়েছে, যা বাস্কেটবল শট করতে পারে, ফিল্ড গোল কিক করতে পারে, এমনকি ল্যাপ দৌড়ও দিতে পারে। যদিও এই রোবটগুলো মানুষ পরিচালনা করে। এরা মানব ক্রীড়াবিদদের প্রতিস্থাপন করতে পারে। কিছু ভবিষ্যৎ বক্তা আরও অদ্ভুত পরিবর্তনের পূর্বাভাস দেন। উদ্ভাবক ডিন কামেন উল্লেখ করে বলেন, আসল অলিম্পিক গেমগুলো সেই সময়ের জন্য দরকারী দক্ষতা, যেমন রথ দৌড় এবং কুস্তিকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল। ভবিষ্যতের অলিম্পিকে এদের নিজস্ব প্রতিযোগিতা, যেমন কোডিং, ওয়্যারিং ও শারীরিক গণনা অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে বর্তমানে কোডিং অলিম্পিক হলো- প্রোগ্রামিংয়ের বিশ্বমঞ্চ। যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের তরুণ প্রোগ্রামাররা তাদের কোডিং দক্ষতা, অ্যালগরিদম জ্ঞান এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা পরীক্ষা করে।

প্রাণিজগৎ বিলুপ্ত হবে?

বর্তমান বিশ্বে আমরা প্রাণীকে যেভাবে জানি, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো প্রাণী এমনটা থাকবে না। অদ্ভুত শোনা যাচ্ছে, তাই না! বর্তমানে, মানব-নেতৃত্বাধীন অ্যানথ্রোপোসিন বিলুপ্তি ঘটনা পৃথিবীতে লাখ লাখ প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটাচ্ছে, যা প্রাকৃতিক ব্যাকগ্রাউন্ড হারের চেয়ে শত থেকে হাজার গুণ দ্রুত। এটি সম্পূর্ণরূপে সম্ভব যে, নিকট ভবিষ্যতে বন্যপ্রাণী এবং উদ্ভিদ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। সম্ভবত বাকিদের চেয়ে সংরক্ষণে অগ্রাধিকার দেওয়ার সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত প্রজাতি হলো যারা খাদ্য এবং উপকরণ উৎপাদন করে, তবে ইতোমধ্যেই ল্যাব-উৎপাদিত বিকল্পগুলো বিকল্প হিসেবে ব্যাপক বাজারে প্রবেশ করেছে। এটি এমন একটি বিশ্ব তৈরি করে যেখানে সামান্য বা কোনো অ-মাইক্রোবিয়াল জীবন নেই এবং এটিকে পুনরুজ্জীবিত করার কোনো ব্যবহারিক, অর্থনৈতিক কারণ নেই। এটি কারও কারও কাছে ব্লেড রানার ছবিতে চিত্রিত বিশ্বের কথা মনে করিয়ে দিতে পারে, যেখানে প্রাণী (যেমন রেপ্লিক্যান্ট) সম্পূর্ণরূপে ডিজাইন করা জৈবিক সত্তা এবং সঙ্গত কারণেই এটি সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। আসল প্রজাতির বিলুপ্তির পরে, ডিজাইনার প্রাণীই নতুন নিয়ম হতে পারে। যেহেতু মাইক্রোব ফার্মগুলো টেকসইভাবে খাদ্য উৎপাদন করবে, তবে সেগুলো কেবল ধনীদের আহার হবে।

বদলে যেতে পারে প্রযুক্তি

প্রযুক্তিকে আমরা সাধারণত যান্ত্রিক এবং ইলেকট্রনিক বলে মনে করে থাকি এবং একইভাবে প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে কম্পিউটিং এবং ডেটা স্থানান্তরের অগ্রগতি হিসেবে ভেবে থাকি। বাস্তবে প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ প্রকৃতিতে আরও পরিবর্তন আসতে পারে। যেমন জৈবিক রূপ হতে পারে। ঐতিহ্যগত উৎপাদন আমাদের গ্রহের জন্য বিপর্যয়কর বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং প্লাস্টিক এবং জ্বালানির মতো উপকরণ তৈরির বিকল্প প্রক্রিয়াগুলো ইতোমধ্যে ব্যাপক ব্যবহার হতে শুরু করেছে। বিশেষ করে মাইক্রোবগুলো উপকরণ, জ্বালানি এবং এমনকি টেকসই খাদ্য উৎপাদনে কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে। যা উৎপাদনের একটি প্রাকৃতিক সমাধান, সেই সঙ্গে ডিজাইনার মানব, ডিজাইনার প্রাণী এবং মাইক্রোব উপকরণের ধারণার একটি প্রাকৃতিক সংশ্লেষণ হলো ইলেকট্রনিক মেশিনগুলোকে জৈবিক মেশিন দিয়ে প্রতিস্থাপন করা। অনেক ভবিষ্যৎ বক্তা এমন এক মানব সমাজ কল্পনা করেন, যেখানে খাদ্য, বাড়ি, এমনকি যানবাহনও সম্পূর্ণরূপে ডিজাইনার মাইক্রোব দ্বারা তৈরি এবং সম্ভবত এটি জীবন্ত সত্তা দ্বারা উৎপাদিত হবে। ‘প্রযুক্তি বলে কিছু থাকবে না’- এমনটা সম্ভবত সত্যি নয়। কিন্তু ‘আমরা প্রযুক্তিকে যেভাবে জানি, সেভাবে এটি থাকবে না’ এর ইঙ্গিত আমরা দেখতে পাচ্ছি।