১৮৭২ সাল, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন কেবল ১১ বছর। কলকাতায় ভীষণরকম ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছে। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মানুষ কাতরাচ্ছে চারদিকে। ১৮৭২ সালের গ্রীষ্মের দিকে রোগটির সংক্রমণ যখন সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী হতে শুরু করে সে সময় কলকাতার অবস্থাপন্ন পরিবারগুলো মহামারী থেকে পালিয়ে বাঁচতে ছুটতে লাগল দিগ্বিদিক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারও এর ব্যতিক্রম ছিল না। ছোট্ট রবিকে সঙ্গে নিয়ে তারাও পালিয়ে গেলেন কলকাতার বাইরে। রবীন্দ্রনাথসহ ঠাকুরবাড়ির বৃহৎ পরিবারের অনেকে ডেঙ্গু থেকে আত্মরক্ষার জন্য ১৮৭২ সালের ১৪ মে মঙ্গলবার থেকে ৩০ জুন রবিবার পর্যন্ত কলকাতা থেকে বেশ খানিকটা দূরে গঙ্গাতীরবর্তী পানিহাটির বাগানবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ডেঙ্গুর প্রকোপ কমলে পুনরায় তারা ফিরে আসেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ সে সময় ছোট ছিলেন বলেই হয়তো পরিবারের সঙ্গে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, গিয়েছিলেন দূরে। এমন একটি মহামারীর সম্মুখীন তাঁর পরিণত বয়সে হলে কি তিনি পালিয়ে যেতেন? কিংবা তাঁর বিবেক কি সাড়া দিত পালিয়ে যেতে? সে খবরও পাওয়া যায় ইতিহাস খুঁড়লে। সেটা বোধকরি ১৮৯৮ সালের কথা। ভারতে প্লেগ ভীষণ বিপর্যয় আকার ধারণ করেছে। রোগটির প্রথম সূত্রপাত মুম্বাই শহর থেকে কিন্তু ধীরে ধীরে সে বিপর্যয়ের ঢেউ বিরাট আকারে আছড়ে পড়ে কলকাতা শহরেও। মানুষজন দলে দলে ঘরবাড়ি ছাড়তে শুরু করে। সংক্রমণের চেয়েও বেশি ছিল ভয়। আতঙ্কের নানা খবরে মানুষ দিশাহারা। ১৮৭৮ সালের মে মাসে অমৃতবাজার পত্রিকা ফলাও করে খবর প্রকাশ করে : আতঙ্কের রূপ অদৃশ্যপূর্ব। আগে কখনো কলকাতার বিপুল জনসংখ্যা এ রকম প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়নি। যেসব নারীর মুখ সূর্যও কখনো দেখেনি তারাও শহরের পথের ওপর দিয়ে দৌড়াচ্ছেন। অনেকে আবার ট্রামে চড়ে পালাচ্ছেন শহর ছেড়ে দূরে। বিপুলসংখ্যক মানুষের পলায়ন সেই সঙ্গে দোকানপাট বন্ধ এবং পথে গাড়ি-ঘোড়ার অনুপস্থিতি সব মিলিয়ে কলকাতা যেন একটি পরিত্যক্ত নগরীর চেহারা ধারণ করেছিল সে সময়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পালিয়ে যাননি। যেতে পারেননি কারণ তাঁর বিবেক সাড়া দেয়নি পালিয়ে যেতে। বরং তিনি এবার পাশে দাঁড়ালেন দুস্থ, আক্রান্ত ও অবহেলিত সেসব মানুষের। ভগিনী নিবেদিতা সদ্য ইংল্যান্ড থেকে এসেছেন কলকাতায়। রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব হয়েছে নিবেদিতার সঙ্গে। মানবহিতৈষী ও পরোপকারী রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা নেমে এলেন রাস্তায়। দুজন একসঙ্গে নামলেন সেই মহামারী ঠেকাতে। শুধু রবীন্দ্রনাথই নয়, প্লেগের সেই ভয়াবহতা রুখতে সেদিন মাঠে নেমেছিলেন আলোকিত বিবেকবান অনেক মানুষই। তাঁদের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ আরও অনেকে। বিবেকানন্দ শুধু নিজেই মাঠে নামেননি, মাঠে নামিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের বহু সদস্যকে। তাঁরা পীড়িতদের কেবল সেবাই করেননি নানারকম সচেতনতামূলক প্রচারপত্রও বিলি করতেন সে সময়। তখনকার অনেক কথাই লিপিবদ্ধ হয়েছে ইতিহাসে। Calcutta Notes নামক গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছেন : A few great Hindu families notably the Tagore’s stood firm in the hope of allaying the agitation. রবিঠাকুরের ভাইপো বিখ্যাত লেখক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ধারে’ গ্রন্থে লিখেছেন : ‘সেই সময় কলকাতায় লাগল প্লেগ। চারদিকে মহামারী চলছে, ঘরে ঘরে লোক মরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। রবিকাকা এবং আমরা এবাড়ির সবাই মিলে চাঁদা তুলে প্লেগ হাসপাতাল খুলেছি, চুন বিলি করেছি। রবিকাকা ও সিস্টার নিবেদিতা পাড়ায় পাড়ায় ইন্সপেকশনে যেতেন। নার্স ডাক্তার সব রাখা হয়েছিল।’ এ পৃথিবীতে সব দিক গজ মানুষই মানবতাবাদী হিসেবে ইতিহাসে ঠাঁই করে নিতে পারে না। জীবনের মায়ায় পরাভূত হয়ে অনেকে পালিয়েও যায় বিপর্যয় থেকে। কেউ কেউ আবার ঘরে বসে বসেই তামাশা দেখে। সে সময়ের বিখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুও ছিলেন সে রকম একজন মানুষ। যে ব্যক্তিটি প্রথম আমাদের জানিয়েছিলেন গাছের প্রাণ আছে। গাছের প্রতি তাঁর যথেষ্ট মায়া থাকলেও মানুষের প্রতি দরদ যে সামান্যই ছিল তা ভাববার কিন্তু যথেষ্ট কারণ রয়েছে। স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধুস্থানীয়। বসু যখন বিলেতে বসে বিজ্ঞানী হওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন রবীন্দ্রনাথ তখন মাঝেমধ্যেই তাঁকে টাকা পাঠিয়ে সাহায্য করতেন। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ কন্যা মীরার সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পালিত পুত্র অরবিন্দ মোহনের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, সেই জগদীশচন্দ্র বসু পর্যন্ত প্লেগের ভয়ে বাড়ি পরিবর্তন করে ফেললেন। কারণ ছিল অতি সামান্য। বসু সাহেবের একজন ভৃত্য সে সময় মারা গিয়েছিল প্লেগে। ১৩৯ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিট থেকে বসু মহাশয় বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে লিখেছেন : ‘উপরের ঠিকানা থেকে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমি পলাতক। প্লেগের অনুগ্রহে আমার একজন ভৃত্য ছুটী লইয়া একদিন বড়বাজার গিয়াছিল। সেখান হইতে আসিয়া একদিন পরেই প্লেগ হয়। আর ৩০ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু। বাড়ি ছাড়িয়া আসিয়া উক্ত ঠিকানায় আছি। কতদিন পলায়ন চলিবে জানি না।’

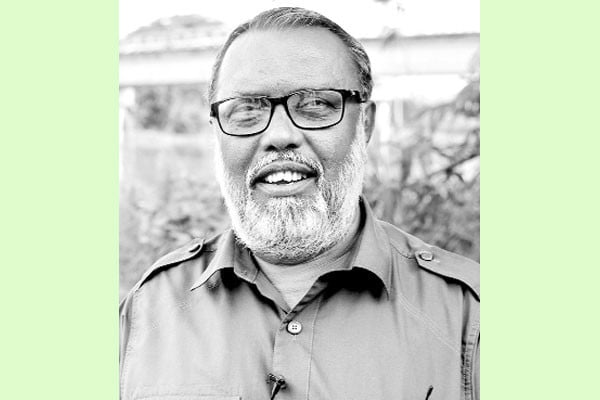

ইতিহাস থেকে উপরোক্ত ঘটনাগুলো তুলে ধরলাম এ কারণে যে করোনা মহামারীতে আমি হারিয়েছি আমার বেশ কয়েকজন নিকট আত্মীয়-স্বজন। মাস তিন-চারেক আগের ঘটনা। করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১০ দিনের ব্যবধানে দুজন মানুষের মৃত্যু হয়। প্রথম মৃত্যুবরণ করেন আমার শ্বশুর প্রফেসর ডা. হুমায়ুন কবির এবং ১০ দিন পর আমার একমাত্র বড় ভায়রাভাই। আমার শ্বশুর পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। অর্থোপেডিক সার্জন। তাঁর শেষ কর্মস্থল ছিল স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ। সেখানে তিনি অর্থোপেডিক বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। চিকিৎসা জগতের অনেকেই হয়তো তাঁকে চিনবেন। আমার ভায়রাভাই একজন আইটি বিশেষজ্ঞ। দিল্লি পাবলিক স্কুলের আইটি বিভাগের প্রধান ছিলেন। বয়স তেমন হয়নি আমার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড়। সে হিসেবে ৪৬-৪৭ হবে। এর ঠিক মাসখানেক পর এ করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান আমার মেজ বোনের শ্বশুর। চোখের সামনে পরিবারের তিনটি মৃত্যু। সত্যিই মাঝেমধ্যে বিশ্বাস হতে চায় না। মানুষ জন্মালে মৃত্যুর স্বাদ তাকে নিতে হবে সেটা অবধারিত ও স্বাভাবিক কিন্তু এমন একটি বিপদে পতিত না হলে হয়তো বোঝাই যেত আপনপর। কিছু কিছু আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের যে কী বিচিত্র আচরণ তা বোঝা গেল এ করোনায়। বিপদে কাকে পাশে পাবেন আর কাকে পাবেন না তাও আপনি বিপদে না পড়লে বুঝবেন না। পাঠকদের সঙ্গে আমার সেই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্যই আজকের এ লেখা।

আমার শ্বশুর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর জানা গেল তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত। কর্কট রোগটি বাসা বেঁধেছে লিভারে। আশ্চর্যের বিষয় তাঁর করোনা নেই জেনেও শুভানুধ্যায়ী ও আত্মীয়-স্বজনের একটি বড় অংশ তাঁকে দেখতে পর্যন্ত এলেন না। পাশে থাকা দূরের কথা। পরে অবস্থা অবনতির দিকে ধাবিত হলে তাঁকে যখন আইসিইউতে ভর্তি করা হয় তখন তিনি আক্রান্ত হন করোনায়। এরপর নিশ্চিত মৃত্যু। আমার শ্বশুরের বয়স হয়েছিল আশির কাছাকাছি। সে জন্য হয়তো তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমার ভায়রাভাই যে ৪৬-৪৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করবেন তা ছিল চিন্তার অতীত। আমার শ্বশুরের কোনো ছেলেসন্তান নেই। শুধু দুটি কন্যা। দুজনই ডাক্তার। দুজনই বাবার সেবা করেছেন আপ্রাণ। আমার স্ত্রী ও দুই ছেলেমেয়েও একপর্যায়ে আক্রান্ত হন করোনায়। আল্লাহর রহমতে তাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। চারদিকে আমাদের যখন এমন ভয়াবহ বিপদ তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখলাম পরিবারের দু-চার জন সদস্য ছাড়া আর কেউ পাশে নেই। করোনায় মৃত্যু বলে কেউ লাশ ধরতে চায় না, কবরে নামাতে চায় না। অবশেষে আমার এক ভগ্নিপতি (আমার ছোট বোনের স্বামী) ও এক শ্যালক (আমার স্ত্রীর আপন চাচাতো ছোট ভাই) লাফ দিয়ে কবরে নেমে আমার শ্বশুরকে কবরে শায়িত করে।

আমার শ্বশুরের নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়ে সাদা কাফনের কাপড়টি ভিজে জবুথবু অবস্থা। সে কারণেই দুই হাত রক্তে ভরে যায় আমার সেই ভগ্নিপতির। তার দুই হাতে রক্ত দেখে আমি বললাম, ‘জয় শিগগিরই হাত ধুয়ে স্যানিটাইজ করে নাও।’ আমার ভগ্নিপতি প্রতিউত্তরে বলল, ‘ভাইয়া! আল্লাহ যেভাবে মরণ লিখে রেখেছেন সেভাবেই মৃত্যু হবে।’ কথা মিথ্যা বলেনি আমার সেই ভগ্নিপতি, কারণ এমন অনেক মানুষকে দেখেছি যারা কিনা এক কদম পা ঘরের বাইরে ফেলেনি তার পরও তাদের করোনা হয়েছে। আবার সমস্ত মুলুক ঘুরেও অনেকের কিছুই হয়নি। সে যাই হোক, করোনার ভয়ে কিছু মানুষ আমাদের বাড়ির ছায়া পর্যন্ত মাড়াত না। অথচ আমার সেই ভগ্নিপতির দুই হাত রক্তে মাখামাখি হওয়ার পরও সে সময় তার করোনা হয়নি। তবে তার করোনা হয়েছিল ঠিক তার তিন মাস পর। কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে একটু জ্বর-কাশি হয়েই ভালো হয়ে উঠেছিল সে। আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের করোনা হওয়ার কারণে ওদের স্বেচ্ছানির্বাসনে থাকতে হয় বেশ কিছু দিন। আমার রান্নাবান্নার লোক নেই, খাওয়া-দাওয়ার বেহাল অবস্থা! এ নিদারুণ বিপদে আমার ছোট তিন বোন ও আমার ভগ্নিপতিরা যে কী পরিমাণ সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তা লিখে বোঝানো যাবে না। আমার পরবর্তী ছোট বোন সকাল-বিকাল আমাকে রান্না করে খাইয়েছে। সবার ছোট যে বোনটি সে পেশায় একজন স্থপতি, ওর স্বামী ব্যাংকার। এত ব্যস্ততার মধ্যেও বোনটি আমার নিজ হাতে রান্না করে এত্ত এত্ত খাবার নিয়ে আসত দু-এক দিন পরপর। বোনদের মধ্যে যে মেজ সে পেশায় ডাক্তার, থাকে রাজশাহী। ওখান থেকে সেও খাবার রান্না করে আমার জন্য পাঠাত। আমার মেজ ভগ্নিপতি রাজশাহী মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক। সেও আক্রান্ত হয়েছিল করোনায়। যেহেতু ওর অভিজ্ঞতা ছিল সে জন্য সে আমাকে নানাভাবে পরামর্শ দিত। আমার জন্য ফেভিপিরাভির (জাপানে যে ওষুধের নাম এভিগান) নামে করোনার ওষুধ পাঠিয়েছে সেই রাজশাহী থেকে। আল্লাহ মাফ করুন, আমার যদি হঠাৎ করোনা হয়েও যায় সে জন্য শুরুতেই যেন ওষুধ খেয়ে করোনা মোকাবিলা করতে পারি।

তবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি মানুষের মধ্যে একটি বড় অংশ স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও বৈপরীত্য মনোভাবাপন্ন। বৈপরীত্য বললাম এ কারণে যে, যখন একজন মানুষ বিপদে পড়ে তখন সে কিন্তু ঠিকই কায়মনোবাক্যে আশা করে তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিক সবাই। অথচ নিজে কিন্তু বিপদগ্রস্ত সেই বন্ধু-স্বজনের পাশে থাকে না কখনো। আমি কিন্তু সবার কথা বলছি না। তবে অধিকাংশই এমন চরিত্রের। আবার কাউকে দেখি কথায় কথায় আলহামদুলিল্লাহ, মাশা আল্লাহ, ইনশা আল্লাহ এবং কথাবার্তায় বোঝান তিনি বেশ ধার্মিক কিন্তু বিপদে তাকে মানুষের পাশে পাওয়া যায় না। অথচ মানুষের বিপদ ও মহামারীর বিষয়ে ইসলামে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে।

আল কোরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, ‘যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল আপনি কি তাদের দেখেননি? অথচ তারা ছিল হাজার হাজার। তারপর আল্লাহ তাদের বললেন মরে যাও (সঙ্গে সঙ্গে তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল)।’ সুরা বাকারা, আয়াত ২৪৩।

আয়াতের মর্মার্থ হলো, ভীরুতার কারণে আত্মগোপন করা বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালিয়ে বেড়ানো মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় নয়।

তবে আমার মতে দুই ধরনের মানুষ সাধারণত আতঙ্ক ও বিপদে পিছপা হয় না। প্রথমত যারা আলোকিত তারা সাধারণত আত্মকেন্দ্রিকতা অতিক্রম করতে পারেন। দ্বিতীয়ত যেসব মানুষ পারিবারিকভাবে শিক্ষা পেয়েছে মানুষের পাশে থাকার তাদের সাধারণত দেখা যায় মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়াতে। আমি দীর্ঘদিন পাশ্চাত্যে লেখাপড়া করেছি। আমি দেখেছি সেসব দেশের মানুষ কি ভীষণরকম পরোপকারী। তবে আমার ধারণা ভারতবর্ষের মাটিতেই হয়তো কোনো সমস্যা আছে সে জন্য এ অঞ্চলের মানুষ এত আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর। এ প্রসঙ্গে আমার কয়েকটি ঘটনা মনে পড়ছে। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর আত্মজীবনী ‘ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য’ গ্রন্থে লিখেছেন : ‘ঢাকায় তখন যেরূপ ওলাওঠার প্রকোপ হইয়াছিল, সেইরূপ উৎকট অবস্থা বড় একটা দেখা যায় না। কলেরা তাঁতীবাজার হইতে শুরু করিয়া ধীরে ধীরে বাবুবাজার মুখে রওয়ানা হইল। ভীতসন্ত্রস্ত বহু শহরবাসী নদীর ঘাটে হাজির হইয়াছে ও প্রাণ লইয়া পলাইতেছে, নৌকা আর পাওয়া যায় না। রাস্তা দিয়া আসিতে পথে পথে কেবল “হরি বোল” কান্নার রোল, অনাথ ছেলেমেয়েদের চিৎকার, দোকানপাট বন্ধ।’

তবে যে কোনো বিপদ ও মহামারীতে ধনাঢ্য ব্যক্তিরাই সম্ভবত বেশি আতঙ্কে থাকেন। ১৮২০ সালের ২৯ এপ্রিলের ‘সমাচার দর্পণ’-এর খবর অনুযায়ী অর্থের জোরে কেউ কেউ কলেরা আক্রান্ত এলাকা থেকে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করতেন বলে জানা যায়। ঢাকায় কলেরার উপদ্রব দেখা দিলে অনেকেই নৌকায় করে শহর ছাড়ার চেষ্টা করতেন দেখে ২-৩ টাকার নৌকা ভাড়া ৩০-৪০ টাকা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে শহর ছেড়ে পালাতে সক্ষম হয় একমাত্র ধনাঢ্য ব্যক্তিরাই। আবার স্থানীয় জলাশয় বা কলের পানিতে কলেরার জীবাণু থাকতে পারে এমন ভয়ে ঢাকার অনেক অবস্থাপন্ন ব্যক্তি উনিশ শতকে প্রচুর টাকা খরচ করে মেঘনা নদীর পানি আনিয়ে তা পান করত বলেও জানা যায়। তবে পৃথিবীতে সবাই স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হয় না। তা না হলে মাদার তেরেসা, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল, হেলেন কিলার, হাজী মুহম্মদ মুহসীন, স্যার সলিমুল্লাহ প্রভৃতি মানবদরদির জন্ম হতো না। হেলেন কিলার ছিলেন অন্ধ অথচ মানবসেবায় অন্ধত্ব কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। মাদার তেরেসা যুগোশ্লাভিয়া থেকে ছুটে এসেছিলেন কলকাতায়। যাঁরা তেরেসার জীবনী পড়েছেন তাঁরা অবশ্যই জানেন তেরেসার লেখালেখির হাত ছিল দুর্দান্ত। সে সময় অনেকেই ধারণা করেছিলেন লেখালেখি করেই হয়তো তিনি জীবিকা নির্বাহ করবেন। কিন্তু তাঁর আগ্রহ ছিল মানবসেবায়। চিকিৎসাসেবাবঞ্চিত কুষ্ঠ রোগীদের তিনি শুধু আশ্রয়ই দেননি, প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে নিজ হাতে তাদের সেবা করেছেন দিনের পর দিন। এভাবে ভালোবাসা বিলিয়ে তিনি বিশ্ববাসীর কাছে হয়ে ওঠেন বিশ্বমাতা। তিনি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন ভালোবাসার চেয়ে সহজ ও সর্বজনীন ভাষা পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। দুস্থ মানবতার সেবায় আত্মোৎসর্গের স্বীকৃতিস্বরূপ মাদার তেরেসা ১৯৭৯ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘের সে সময়কার সেক্রেটারি জেনারেল পেরেজ দ্য কুয়েলার মাদার তেরেসা সম্পর্কে এক সভায় বলেছিলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মানবী হচ্ছেন মাদার তেরেসা।

তবে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন, মানুষের বিপদ দেখে সবাই পালিয়ে যায় না। কেউ কেউ নিজের জীবনের মায়া উপক্ষো করেও মানুষের পাশে থাকে। রবীন্দ্রনাথের কথা তো আগেই বলেছি তিনি শুধু মানুষের পাশেই থাকেননি তাঁর লেখা ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসেও দেখা যায় প্লেগে জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর কথা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। ‘নাস্তিক জ্যাঠামশাই বাড়িতেই প্রাইভেট হাসপাতাল খুলে গরিব মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেও একসময় আক্রান্ত হলেন এই রোগে।’ প্রসঙ্গত, এ প্লেগেই মারা যান শরৎচন্দ্রের স্ত্রী ও শিশু পুত্র। এ মহামারী প্রবেশ করে ঠাকুরবাড়িতেও। অবনীন্দ্রনাথের শিশুকন্যা মারা যায় প্লেগে। শরৎচন্দ্রের স্ত্রী ও শিশু পুত্র, অবনীন্দ্রনাথের শিশু কন্যা প্লেগে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলে তারা কেউ ঘরে অন্তরিন থাকেননি। সেসব দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলে তাঁরা ঠিকই পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মানুষের। সেকালে কলেরা ছিল ভীষণ ছোঁয়াচে রোগ, তা জেনেও তারাশঙ্কর গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে কলেরা রোগীদের সেবা করে বেড়াতেন। তিনি তাঁর অফুরন্ত সেবা দিয়ে একবার কলেরায় আক্রান্ত এক বাইজিকে সুস্থ করে তুলেছিলেন।

করোনার শুরু থেকেই আমরা দেখেছি করোনা আক্রান্ত হয়ে কোনো মানুষ মারা গেলে মৃতের আত্মীয়-পরিজন সেই লাশ গ্রহণ করতে আসত না। আমরা দেখেছি লাশ রাস্তায় ফেলে পালিয়ে যেতে। কি ভয়ঙ্কর লজ্জার কথা। কিন্তু এসব স্বার্থপরতা বিবেকহীনতার মধ্যেও দেখেছি কিছু কিছু মানুষ ও প্রতিষ্ঠান নিজের জীবন তুচ্ছ করে এগিয়ে এসেছিলেন মানুষের সেবায়। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন নারায়ণগঞ্জের সেই বিখ্যাত ও বহুল আলোচিত কাউন্সিলর মাকসুদুল আলম খন্দকার খোরশেদ। যাঁকে সবাই আমরা খোরশেদ আলম নামে চিনি।

করোনার উপসর্গ নিয়ে বা করোনা আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা গেলে পরিবারের লোকজন যখন দাফন করতে এগিয়ে আসেনি, ঠিক সে সময় মৃতদেহ দাফনে কাজ করতেন নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ১৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর খোরশেদ। ৯ এপ্রিল থেকে ৩০ মে পর্যন্ত মোট ৬১ জন করোনায় বা করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া মৃতদেহের দাফন ও সৎকার করেন খোরশেদ ও তার টিমের সদস্যরা।

এসব করতে গিয়ে তিনি নিজে ও তাঁর স্ত্রী আক্রান্ত হয়েছেন করোনায় তার পরও দমে যাননি তারা। করোনামুক্ত হয়ে আবার পূর্ণোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মৃতের সৎকারে। ইতিহাসে এসব মানুষের নামই লেখা হবে। খুঁজলে হয়তো এমন শতসহস্র খোরশেদ পাওয়া যাবে। কিন্তু আমাদের এ দেশের জন্য শতসহস্র খোরশেদ আসলে যথেষ্ট নয়। আমাদের প্রয়োজন প্রতি ঘরে ঘরে একজন খোরশেদ।

লেখক : গল্পকার ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী।

ইমেইল : [email protected]