বাঙালি জাতীয়তাবাদের যাত্রা শুরু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমলে এবং তারই অধীনে। এ জাতীয়তাবাদের চরিত্রটা হওয়া উচিত ছিল পুরোপুরি ব্রিটিশবিরোধী। শুরুতে সেরকমই ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার ভিতরে ঢুকে পড়ে সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতার কারণ হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ। বিরোধ তৈরিতে উসকানি ছিল ব্রিটিশ শাসকদের। নিজেদের শাসন-শোষণ পোক্ত করার জন্য জাতীয়তাবাদীদের তারা বিভক্ত করতে চেয়েছে; এবং সবচেয়ে সহজ বিভাজনটা করা সম্ভব ছিল ধর্মীয় পার্থক্যকে বড় করে তোলার মধ্য দিয়ে। ব্রিটিশ শাসন মস্ত একটা ধাক্কা খায় ১৮৫৭-তে, সিপাহিদের মহা অভ্যুত্থানে। অভ্যুত্থানটি ছিল অসাম্প্রদায়িক। শাসকেরা ভয় পাচ্ছিল আরও বড় একটি অভ্যুত্থান না ঘটে যায় এবং তার ফলে ফরাসি বিপ্লবের মতো ‘অঘটন’ না দেখা দেয়। তারপর থেকেই চেষ্টা চলতে থাকে সাম্প্রদায়িকভাবে হিন্দু-মুসলমানে দূরত্ব বৃদ্ধির। এ ব্যাপারে তারা কয়েকটি চতুর পদক্ষেপ নেয়। প্রথমত ভারতের ইতিহাস রচনার সময় তারা হিন্দু যুগ ও মুসলিম যুগের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে। দ্বিতীয়ত আদমশুমারিতে হিন্দু ও মুসলমানকে আলাদাভাবে দেখায়। হিসাবে ধরা পড়ে যে বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা কিছুটা বেশি। তাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাদের মনে শঙ্কার জন্ম হয় মুসলিম আধিপত্যের। তৃতীয়ত ব্রিটিশ শাসকরা নবগঠিত মধ্যবিত্তকে উৎসাহ দেয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নামে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে, যার নেতৃত্ব স্বভাবতই চলে যায় তুলনায় অগ্রসর হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের হাতে। এরপরে ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ শাসকরা পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ স্থাপন করে, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু মধ্যবিত্তকে জব্দ করা; কারণ ওই সম্প্রদায়ের একাংশ তত দিনে ব্রিটিশবিরোধিতা শুরু করে দিয়েছিল। ওই বিরোধিতার পেছনের কারণ ছিল শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি।

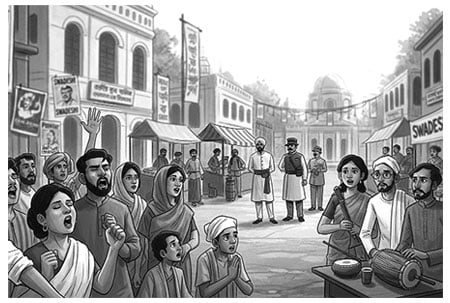

১৯০৫ সালের ওই বঙ্গভঙ্গের আঘাত পেয়ে হিন্দু মধ্যবিত্ত প্রবলভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অত্যন্ত বেগবান হয়। তখন প্রচুর পরিমাণে লেখালেখি হয়েছে, বক্তৃতা প্রদান, রচিত হয় অনেক স্বদেশি গান, যাদের একটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদের ওই উদ্দীপনার ভিতরও সাম্প্রদায়িকতা চলে এলো। আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের হাতে, তাদের তরফ থেকে ধ্বনি উঠল ‘বন্দে মাতরম’-যেটি মুসলমানদের কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। বন্দে মাতরম কেবল যে একটি উদ্দীপক আওয়াজ ছিল তা নয়, ছিল রণধ্বনিও। আওয়াজটি শুনে ব্রিটিশ শাসকেরা যতটা না বিচলিত হলো, তার তুলনায় বাঙালি মুসলমান শঙ্কিত হলো বেশি। ভীতিটা হিন্দু আধিপত্যের। পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে গঠিত নতুন প্রদেশে মুসলমানদের ছিল সংখ্যাধিক্য। প্রদেশটির রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল ঢাকায়। ফলে মুসলমান সম্প্রদায় কিছুটা বাড়তি সুযোগসুবিধা পাবে আশা করছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়াতে তারা হতাশই হলো। ওদিকে আবার বঙ্গভঙ্গের বছরেই মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং সেটা ঢাকা শহরেই। এর পেছনে ব্রিটিশ শাসকদের বিভক্তিকরণ নীতির সমর্থনই শুধু নয়, পৃষ্ঠপোষকতাও ছিল। খুবই অল্প কিছু মানুষের জন্য হলেও ভোটাধিকার দেওয়া যখন শুরু হয়, ব্রিটিশ শাসকরা তখন আবার হিন্দু-মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করে রাখে। উদ্দেশ্য সম্প্রদায়ভিত্তিক বিভাজনটিকে কাঠামোগত স্থায়ী রূপ দেওয়া।

১৯০৫ সালের ওই বঙ্গভঙ্গের আঘাত পেয়ে হিন্দু মধ্যবিত্ত প্রবলভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অত্যন্ত বেগবান হয়। তখন প্রচুর পরিমাণে লেখালেখি হয়েছে, বক্তৃতা প্রদান, রচিত হয় অনেক স্বদেশি গান, যাদের একটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদের ওই উদ্দীপনার ভিতরও সাম্প্রদায়িকতা চলে এলো। আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের হাতে, তাদের তরফ থেকে ধ্বনি উঠল ‘বন্দে মাতরম’-যেটি মুসলমানদের কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। বন্দে মাতরম কেবল যে একটি উদ্দীপক আওয়াজ ছিল তা নয়, ছিল রণধ্বনিও। আওয়াজটি শুনে ব্রিটিশ শাসকেরা যতটা না বিচলিত হলো, তার তুলনায় বাঙালি মুসলমান শঙ্কিত হলো বেশি। ভীতিটা হিন্দু আধিপত্যের। পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে গঠিত নতুন প্রদেশে মুসলমানদের ছিল সংখ্যাধিক্য। প্রদেশটির রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল ঢাকায়। ফলে মুসলমান সম্প্রদায় কিছুটা বাড়তি সুযোগসুবিধা পাবে আশা করছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়াতে তারা হতাশই হলো। ওদিকে আবার বঙ্গভঙ্গের বছরেই মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং সেটা ঢাকা শহরেই। এর পেছনে ব্রিটিশ শাসকদের বিভক্তিকরণ নীতির সমর্থনই শুধু নয়, পৃষ্ঠপোষকতাও ছিল। খুবই অল্প কিছু মানুষের জন্য হলেও ভোটাধিকার দেওয়া যখন শুরু হয়, ব্রিটিশ শাসকরা তখন আবার হিন্দু-মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করে রাখে। উদ্দেশ্য সম্প্রদায়ভিত্তিক বিভাজনটিকে কাঠামোগত স্থায়ী রূপ দেওয়া।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব যে হিন্দু সম্প্রদায়ের হাতে থাকবে, এটাই ছিল স্বাভাবিক। একে তো তারা ছিল মুসলমানদের তুলনায় অগ্রসর, তদুপরি বঙ্গভঙ্গ তাদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থকে সরাসরি আঘাত করেছিল। হিন্দুদের নেতৃত্ব এবং তাদের বন্দে মাতরম রণধ্বনি, মুসলমানদের মনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ওপর আস্থা তৈরি না করে বরং সন্দেহেরই জন্ম দেয়। ব্রিটিশ শাসনামলের প্রথম পর্যায়ে মুসলিম সম্প্রদায় ছিল বেশ পশ্চাৎপদ; কিন্তু ক্রমে তাদের ভিতরেও একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে, যারা দেখতে পাচ্ছিল যে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে পেশাগতভাবে তো বটেই, ব্যবসাবাণিজ্যেও প্রতিযোগিতায় তারা সুবিধা করতে পারছে না। এর পাশাপাশি ছিল আরেক ঘটনা। হিন্দুসমাজের যারা অধিপতি, তারা অসংশোধনীয় রূপে ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী; মুসলমানদের হেয়জ্ঞান করাটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের জন্য প্রায় স্বভাবগত। তারা অবশ্য গরিব হিন্দুদেরও অবজ্ঞা করত, তবে মুসলমানদের দৃষ্টিতে অবজ্ঞাটা প্রতিভাত হচ্ছিল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হিসেবেই। বর্ণহিন্দুদের আধিপত্যবাদিতাকে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছিল পূর্বজন্মের পাপের জন্য প্রাপ্য শাস্তি হিসেবে। কিন্তু উঠতি মধ্যবিত্ত মুসলমানদের কাছে ওই ব্রাহ্মণ্যবাদিতা ক্রমশ দুঃসহ হয়ে ওঠে। কারণ মুসলমানরা দেখছিল সংখ্যায় তারা কম নয় এবং তাদের ভিতর এ অভিমান কাজ করছিল যে ইংরেজ শাসকরা দখল করার আগে মুসলমানরাই শাসক ছিল বাংলার। প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্ত এবং প্রতিষ্ঠাকামী মুসলিম মধ্যবিত্তের মধ্যে বিরোধ বাধে এবং তা দাঙ্গার রূপ নিতে থাকে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের অবস্থানটা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে চলে আসে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি, যার পরিণতিতে ঘটে সাতচল্লিশের মর্মান্তিক দেশভাগ। স্বাধীনতার নামে ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃত্বের হাতে। প্রাণ হারায় অসংখ্য মানুষ, লাখ লাখ মানুষ উদ্বাস্তু হয়।

সাতচল্লিশের দেশভাগের ঘটনা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে পেছনে ঠেলে দিয়ে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে সামনে নিয়ে আসারই পরিণাম। ১৯০৫ সালে যে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত বন্দে মাতরম রণধ্বনি তুলে মাতৃভূমির অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে প্রাণ পর্যন্ত দেবে বলে জানিয়েছিল, ১৯৪৬-৪৭-এ এসে তাদেরই একাংশ দেখা গেল দেশভাগের জন্য রীতিমতো অস্থির হয়ে পড়েছে। কারণ হচ্ছে অখণ্ড বঙ্গে মুসলিম আধিপত্যের ভীতি। পৃথক নির্বাচনের বিদ্যমানতা, ১৯৩২-এর সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ এবং ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা গঠনের ফলে বর্ণহিন্দুদের আশঙ্কা হলো যে সংখ্যাধিক্যের দরুন অখণ্ড বঙ্গে মুসলমানরাই হর্তাকর্তা হয়ে থাকবে। দেশভাগে মুসলিম লীগ যে অসম্মত ছিল তা নয়, কিন্তু কংগ্রেসের বর্ণহিন্দু মহাসভাপন্থিদের উৎসাহটিই ছিল বেশি।

সাতচল্লিশের ওই দেশভাগের ফলে অধিকাংশ বাঙালিই যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই; কিন্তু পূর্ববঙ্গবাসীর ক্ষতিটাই হয়েছে বেশি। ১৯১১-তে বঙ্গভঙ্গ রদকরণ এবং ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরের দরুন বাংলা অনেকটা প্রান্তিক অবস্থায় চলে যায়। সেই প্রান্তিক বাংলা থেকে পূর্ববঙ্গ যখন আবার আলাদা হয়ে গেল তখন সন্দেহ দেখা দিয়েছিল পূর্ববঙ্গ তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে কিনা। কারণ পূর্ববঙ্গে শিল্পকারখানা ছিল যৎসামান্য। অঞ্চলটি ছিল কৃষিনির্ভর; কৃষিপণ্যের মধ্যে প্রধান ছিল পাট, কিন্তু পাটকলের সবগুলোই ছিল কলকাতায় ও তার আশপাশে। রাজধানী তো বটেই কলকাতা ছিল বাণিজ্যেরও কেন্দ্র। সেখানে ছিল বন্দর; চাকরি ও পেশার খোঁজে পূর্ববঙ্গের মানুষকে ছুটতে হতো ওই কলকাতাতেই।

দেশভাগের ফলে বাঙালি মুসলমান অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত তো অবশ্যই হলো; সেই সঙ্গে দেখা দিল আরও এক কঠিন প্রশ্ন। সেটি হলো, পাকিস্তানের অংশ হয়ে যাওয়ার ফলে বাঙালি মুসলমানের জাতিগত অবস্থাটা কী দাঁড়াবে। খুব বড় ও প্রাথমিক উদ্বেগটা ছিল রাষ্ট্রভাষা নিয়ে। নতুন রাষ্ট্রের শতকরা ৫৬ জন অধিবাসী বাঙালি, কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা তো তাদের হাতে নেই। রাষ্ট্র দেখা গেল দুর্দমনীয় রূপে এককেন্দ্রিক এবং তার শাসনভার অবাঙালিদের হাতে ন্যস্ত, যারা তাদের নিজেদের স্বার্থে উর্দুকেই হয়তো রাষ্ট্রভাষা করতে চাইবে। ফলে বাঙালিদের শঙ্কা দাঁড়াল এই যে ইংরেজের শাসন ছিন্ন করে তারা চলে যাবে উর্দুওয়ালাদের অধীনে।

বাস্তবে দেখা গেল ঠিক তেমনটাই ঘটেছে। চেষ্টা চলেছে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার; আর কেবল তা-ই নয়, ওই ভাষাকে কেন্দ্রে রেখে নতুন একটি জাতীয়তাবাদ দাঁড় করানোরও। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময়ে বাঙালি মুসলমানের ধর্মীয় পরিচয়টিই প্রধান হয়ে উঠেছিল। নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে তার বাঙালি পরিচয়টি চলে এলো সামনে। এবং সেই পরিচয়টি রক্ষা করা যাবে কি না, তাই নিয়ে সৃষ্টি হলো ভীষণ এক উদ্বেগের।

এর পরের ইতিহাস বাঙালি জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনের সূত্রপাতের ও অগ্রগমনের। পাকিস্তানি রাষ্ট্র সেই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে। কেবল বিরোধিতা নয়, হিংস্র পদ্ধতিতে তাকে দমন করতে সচেষ্ট হয়েছে। পরিণামে গণহত্যা এবং প্রতিরোধের যুদ্ধ দুটোই ঘটেছে এবং স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়