রাজশাহীর রোহনপুরে এক কিশোরকে আটক করা হলো মুক্তিবাহিনীর সদস্য সন্দেহে। বলা হলো সহযোদ্ধাদের হদিস না দিলে তাঁকে হত্যা করা হবে। বুকে অস্ত্র ধরা সত্ত্বেও কিশোরটি ছিল নির্বিকার। একটু পর বলল, আমাকে এক মিনিট সময় দিন। তারপর সে হঠাৎ মাটিতে বসে পড়ল। এক মুঠো মাটি নিয়ে বুকে মাথায় লাগাল। চুমো খেল। তারপর পাকিস্তানি অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি প্রস্তুত

বাঙালির ইতিহাস প্রায় পাঁচ হাজার বছরের। বীর জাতি হিসেবে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-বুড়িগঙ্গাপারের অধিবাসীদের সুনাম ছিল হাজার হাজার বছর আগেও। সেই প্রাচীনকালে মধ্য এশিয়া, রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল ও সংলগ্ন ককেশীয় এলাকা থেকে যাযাবর আর্য জাতির আগমন ঘটে ভারতবর্ষে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে তাদের হাতে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোসহ একের পর এক সুসভ্য নগর-রাষ্ট্রের পতন ঘটে। আর্যরা শক্তিবলে ভারতবর্ষের প্রায় সব এলাকা জয় করলেও হোঁচট খায় এই বাংলায়। বারবার এ দেশ আক্রমণ করে তাদের শুধু হারতেই হয়েছে। যে কারণে আর্যদের ধর্মগ্রন্থে এ দেশের মানুষ সম্পর্কে করা হয়েছে বিরূপ মন্তব্য। বলা হয়েছে, ওরা কিচিরমিচির ভাষায় কথা বলে, মাছ খায়। বাংলাদেশে গেলে জাত যায় এমন ধারণা দেওয়া হয়েছে আর্য পুরাণে।

গ্রিক বীর আলেকজান্ডার তাঁর ভারতবর্ষ অভিযান মাঝপথে থামিয়ে দিয়েছিলেন বীর জাতি বাঙালির (তখনকার নাম গঙ্গারিড) শক্তিমত্তার কথা জেনে। আলেকজান্ডারের সফরসঙ্গীরা এমন তথ্যই দিয়েছেন তাঁদের লেখা গ্রন্থে।

প্রায় ২১০০ বছর আগে রোমান কবি ভার্জিল তাঁর কবিতায় পদ্মা-মেঘনা-যমুনাপারের মানুষের বীরগাথা তুলে ধরেছেন। আজকের বাঙালি প্রাচীন বীর জাতি গঙ্গারিডের উত্তরসূরি। মুসলমান সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আমলে এ দেশ ‘বাঙালা’ নাম ধারণ করে। ইলিয়াস শাহের উপাধি ছিল শাহ-ই-বাঙালা। বলা হয়ে থাকে বাংলা ভাষার বিকাশ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূচনা শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আমলে।

কালের বিবর্তনে পদ্মা-মেঘনা-যমুনাপারের মানুষ তার স্বাধীনসত্তা হারায়। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের জাঁতাকলে প্রায় ২০০ বছর নিষ্পেষিত হয়েছে এ দেশের মানুষ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বাঙালিরা সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে। কিন্তু ইতিহাসের এই কালো অধ্যায়ে বাঙালিরা শোষিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হওয়ার পরও তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে অস্বীকৃতি জানায় পাকিস্তানের সেনাশাসক ইয়াহিয়া খান। এই প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের ডাক দেন। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শেষে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জিত হয়।

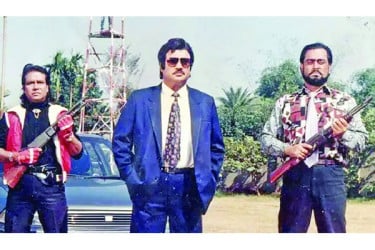

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের শেষ পর্যায়ে মুক্তিবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি বাহিনী যখন কোণঠাসা, তখন তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে ভারতীয় মিত্র বাহিনী। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির জয়কে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর জয় হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে আমাদের প্রতিবেশী দেশের একটি মহল। কিন্তু ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা দুর্গা প্রসাদ ধর তাঁর ‘ইন্দিরা গান্ধী, দ্য ইমারজেন্সি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসি’ বইয়ে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের রণকৌশলের প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, মুক্তিবাহিনীর রণকৌশল জগৎকে অবাক করে দেখিয়ে দিয়েছে কীভাবে একটি ইনসার্জেন্সি যুদ্ধ করতে হয়।’ মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের একের পর এক আঘাতে। সোজা কথায় কারও দয়ায় অর্জিত হয়নি মুক্তিযুদ্ধের বিজয়।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের শেষ পর্যায়ে মুক্তিবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি বাহিনী যখন কোণঠাসা, তখন তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে ভারতীয় মিত্র বাহিনী। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির জয়কে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর জয় হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে আমাদের প্রতিবেশী দেশের একটি মহল। কিন্তু ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা দুর্গা প্রসাদ ধর তাঁর ‘ইন্দিরা গান্ধী, দ্য ইমারজেন্সি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসি’ বইয়ে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের রণকৌশলের প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, মুক্তিবাহিনীর রণকৌশল জগৎকে অবাক করে দেখিয়ে দিয়েছে কীভাবে একটি ইনসার্জেন্সি যুদ্ধ করতে হয়।’ মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের একের পর এক আঘাতে। সোজা কথায় কারও দয়ায় অর্জিত হয়নি মুক্তিযুদ্ধের বিজয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যেসব পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁদের একজন কর্নেল লতিফ। সে সময় তিনি ছিলেন লেফটেন্যান্ট। এই অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ২০১৫ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেন বিবিসির সংবাদদাতা শুমাইলা জাফরির কাছে। বলেন, ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন লেফটেন্যান্ট পদমর্যাদার তরুণ অফিসার। সে বছর সেপ্টেম্বরে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন যশোর শহরে তাঁকে পাঠানো হয়। কর্নেল লতিফের ভাষায়, ‘একসঙ্গে বেশ কজন সেনা কর্মকর্তার পোস্টিংয়ের নির্দেশ আসে। এতে বেশ খুশিই হন তাঁরা। ভেবেছিলেন, কোনো সেনা অভিযানে অংশ নিতে হবে। তিনি নিজেও ছিলেন রোমাঞ্চিত। সেখানে গিয়ে তাঁরা কী দেখবেন সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে পড়ে মুক্তিবাহিনী অস্ত্র হাতে চ্যালেঞ্জ জানানোর পর।’ সুজাত লতিফ যখন যশোর পৌঁছান পাকিস্তান সেনাবাহিনী তখন চরম বিপদে। তাঁর ভাষায়, ‘কোনো জায়গাই তাঁদের জন্য নিরাপদ ছিল না। যেসব যানবাহনে সৈন্যদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হতো একদিন তার একটির নিচে মাইন বিস্ফোরণ হলো। পাকিস্তানি বাহিনীর পাঁচজন মারা গেল।’

যশোর সেনানিবাস ছিল পাকিস্তানি সৈন্যদের অন্যতম বড় ঘাঁটি। সেখান থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই করতে বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হতো। সুজাত লতিফ বিবিসিকে বলেন, ‘একপর্যায়ে তাঁরা সেনানিবাসের বাইরে যাওয়া বন্ধ করতে বাধ্য হন। পরিস্থিতি এতটাই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে যে তা কল্পনা করাও কঠিন।’

মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে লে. সুজাত এবং তাঁর ইউনিটের অনেকবার মুখোমুখি যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু ৩ ডিসেম্বরের পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায় যখন ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। মুক্তিবাহিনীর সমর্থনে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু যোগাযোগব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় লে. সুজাত এবং তাঁর ইউনিটের কাছে সে খবর আসেনি। ফলে পরদিন পর্যন্ত তাঁরা যশোরে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। সুজাতের বক্তব্য, তাঁরা ভাবেননি আত্মসমর্পণের মতো ঘটনা ঘটবে। বাকি বিশ্বের সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগাযোগই ছিল না। রেডিও ছিল না, সংবাদপত্র ছিল না। আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত তাঁরা জানতেনই না।

ভারতীয় জেনারেল দালবির সিং যখন ঘোষণা করেন ঢাকায় আত্মসমর্পণ হয়েছে, তোমরা কেন আত্মসমর্পণ করছ না! তারপরও তাঁরা যুদ্ধ চালিয়ে যান। পরে অবশ্য যশোরে পাকিস্তানি ব্রিগেডও আত্মসমর্পণ করে। সুজাত লতিফের ভাষায়, আত্মসমর্পণে তাঁরা খুবই মুষড়ে পড়েছিলেন। যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। শুধু তিনি নন, তাঁর সব সহযোদ্ধাই কষ্ট পেয়েছিল। কিন্তু তাদের কিছু করার ছিল না। অন্য কোনো সমাধানও তখন ছিল না। তাদের গোলাবারুদ ফুরিয়ে আসছিল। বলতে গেলে কিছুই ছিল না। হাতে ছিল রাইফেল আর মেশিনগান। কীভাবে তা দিয়ে ট্যাংকের সঙ্গে লড়াই করা যায়? ভারতীয় সৈন্যরা ভারী কামানের গোলা ছুড়তে শুরু করেছিল। যশোরে একটি আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যেখানে লে. সুজাত এবং তাঁর ব্রিগেড অস্ত্র সমর্পণ করে। আত্মসমর্পণ করা পাকিস্তানি সৈন্যদের যুদ্ধবন্দি করা হয়। তারপর প্রথমে ট্রাকে তারপর ট্রেনে করে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় আগ্রায়। কলকাতা থেকে ৩০ ঘণ্টা রেলযাত্রার পর সুজাত লতিফ এবং আরও হাজার হাজার পাকিস্তানি সৈন্য আগ্রায় পৌঁছে। যাওয়ার সময় তাদের বলা হয়েছিল সরাসরি পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছে। আগ্রায় যাত্রাবিরতি হবে। তারপর পাকিস্তানে নিয়ে যাবে। সুজাত লতিফ বলেন, তিনি খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু আগ্রায় পৌঁছানোর পর তাদের এমনভাবে অপমান-অপদস্থ করা হয়, বুঝে যান ভারতীয়দের অন্য পরিকল্পনা রয়েছে। তারা আমাদের আগ্রার কারাগারে ঢোকায়। খুব ঠান্ডা পড়েছিল সে বছর। তাঁর মাত্র একটি পোশাক ছিল। প্রথম রাতে তাদের একটি ব্যারাক থেকে আরেক ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হয়।

লে. সুজাত এবং তাঁর আরও কজন সহকর্মী অধৈর্য হয়ে পড়েন। তাঁরা আগ্রার জেল থেকে পালানোর পরিকল্পনা করেন। টের পেয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের আগ্রা থেকে রাঁচির একটি কারাগারে স্থানান্তর করে। আগ্রা থেকে রাঁচি যাওয়ার পথে পাকিস্তানি সেনা দলের কজন ট্রেনের জানালার লোহার জাল কেটে পালানোর চেষ্টা করে। কর্নেল সুজাত লতিফের ইউনিটের একজন অফিসার ছোট একটি করাত শরীরে লুকিয়ে রাখেন। সেটি দিয়ে তাঁরা ট্রেনের জানালার তার কাটতে শুরু করেন। সুজাত লতিফ জানালা দিয়ে গলে ট্রেনের বাইরে ঝুলে পড়েন। তারপর একসময় হাত ছেড়ে দেন। আর কিছু মনে ছিল না তাঁর। পরদিন সুজাতকে রেললাইনের পাশ থেকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। তাকে রাঁচির কারাগারে পাঠানো হয়। সেখান থেকেও তিনি তৃতীয়বারের মতো পালানোর চেষ্টা করেন। তবে সফল হননি। পাকিস্তানি কর্নেলের বয়ান, ‘রাঁচিতে তাঁরা একটা সুড়ঙ্গ খোঁড়েন। কোনো যন্ত্র ছাড়াই ৭৯ ফুট লম্বা টানেল। জেলের পাঁচিলের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল সেই সুড়ঙ্গ।’ কেন তাঁরা এমন সুড়ঙ্গ খুঁড়েছিলেন? এই প্রশ্নে তাঁর উত্তর, ‘এটা তাদের কাছে ছিল একটি দায়িত্ব। ভারতে বন্দিদশা থেকে নিজেদের মুক্ত করাকে তাঁরা দায়িত্ব বলে ভেবেছেন। সফল না ব্যর্থ হয়েছেন তা অপ্রাসঙ্গিক।’

১৯৭২ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিমলা শান্তিচুক্তি হয়। ওই চুক্তিতে যুদ্ধবন্দি মুক্তির বোঝাপড়া হয়। বিবিসিকে পাকিস্তানি কর্নেল বলেন, ‘তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। কারণ তিনি তাঁর দেশে ফিরতে পেরেছেন। যখন সীমান্ত পার হচ্ছিলেন মনে হচ্ছিল পাকিস্তানের সর্বনাশ ঘটে গেছে। দেশের অর্ধেকটা চলে গেছে। তবে ওই ঘটনা থেকে তাঁরা অনেক কিছু শিখেছেন।’ কর্নেল দুঃখ করে বলেন, ‘তিনি যখন দেখেন, সে ইতিহাস নিয়ে অনেক মানুষ কোনো মাথাই ঘামাচ্ছে না, এমন ভাব করে, যেন কিছুই হয়নি তখন তাঁর খুবই দুঃখ হয়। মনে হয় তাঁরা কি এতটাই অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছেন?’

পেছনের দিকে তাকিয়ে সুজাত লতিফ এখন একাত্তরের যুদ্ধ নিয়ে খুবই নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। পাকিস্তানি কর্নেলের ভাষ্য, ‘একেক সময় মনে হতো কী জন্য তিনি এই যুদ্ধ করছেন। এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য কী? কিন্তু একজন সৈনিককে তো লড়াই করতে হবেই। এটা তাঁর কাজ। এ জন্য সে পয়সা নেয়। ভালোমন্দ বিবেচনা করার সুযোগ তাঁর নেই। লড়াই করতে বললে তা করতে হয়।

পাদটীকা : একাত্তরে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন দেশকে ভালোবেসে। যে ভালোবাসা তাঁদের আত্মোৎসর্গিত হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। পাকিস্তানের সেনা অফিসার মেজর সিদ্দিক সালিক-এর লেখা বই থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক। তিনি বলেছেন, ‘রাজশাহীর রোহনপুরে এক কিশোরকে আটক করা হলো মুক্তিবাহিনীর সদস্য সন্দেহে। বলা হলো সহযোদ্ধাদের হদিস না দিলে তাকে হত্যা করা হবে। বুকে অস্ত্র ধরা সত্ত্বেও কিশোরটি ছিল নির্বিকার। একটু পর বলল, আমাকে এক মিনিট সময় দিন। তারপর সে হঠাৎ মাটিতে বসে পড়ল। এক মুষ্টি মাটি নিয়ে বুকে মাথায় লাগাল। চুমো খেল।’

তারপর পাকিস্তানি অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি প্রস্তুত। আমাকে হত্যা করতে পার। মুক্তিযুদ্ধে এমন আত্মোৎসর্গিত যুবকের সংখ্যা ছিল হাজারে হাজার। তাঁরা জীবন দিলেও পিছু হটেনি। শত্রুর প্রবল আক্রমণের মুখে এদের কেউ কেউ আহত অবস্থায়ও অ্যাম্বুশ চালিয়ে সহকর্মীদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। বলেছে, একটা জীবনের বদলে বহু জীবন রক্ষা পেলে সেটিই কাঙ্ক্ষিত।

লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক

ইমেইল : [email protected]