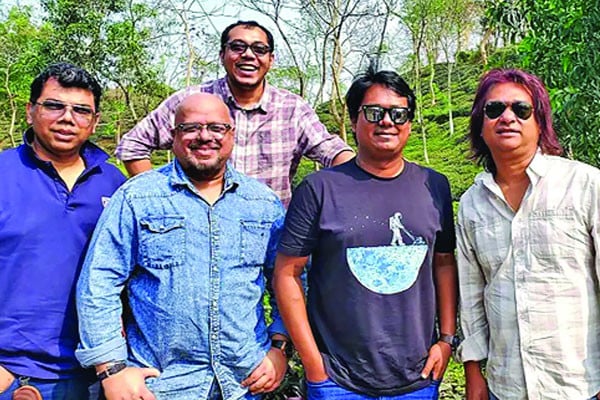

এলআরবি

সোলস থেকে এলআরবি : ভাঙন যখন ‘মিউজিক্যাল মাইটোসিস’

বাংলাদেশের ব্যান্ড ইতিহাসের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় হলো সত্তর ও আশির দশকে চট্টগ্রামভিত্তিক সোলসের বিকাশ এবং তার ঐতিহাসিক বিচ্ছেদগুলো। ১৯৭২ সালে জন্ম নেওয়া সোলস ছিল একটি পরীক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, যেখানে নকীব খান, তপন চৌধুরী, পিলু খান, নাসিম আলী খান এবং আইয়ুব বাচ্চুর মতো ভিন্ন ভিন্ন ঘরানার শিল্পীরা এক মঞ্চে এসেছিলেন। বিস্ময়কর বিষয় হলো, এই নক্ষত্ররা যখন সোলসের সোনালি সময় পার করছেন, তখনই ঘটে যায় বিভাজন। নকীব খান বেরিয়ে গিয়ে গঠন করেন রেনেসাঁ, যা রক বা পপের চেয়ে অনেক বেশি পরিশীলিত, সেমি-ক্লাসিক্যাল এবং আধুনিক বাংলা গানকে ফোকাস করে। ১৯৮৮ সালে আইয়ুব বাচ্চু যখন সোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন, তখন তিনি কেবল একজন গিটারিস্ট ছিলেন না; ছিলেন এক যুগের প্রতীক। তার এই বিচ্ছিন্নতাই জন্ম দেয় এলআরবি, যা বাংলা রক সংগীতে গিটারনির্ভর ব্লুজ ও হার্ড রকের এক নতুন এবং আগ্রাসি ঘরানা চালু করে। তবে সোলসের ভাঙনকে ট্র্যাজেডি না বলে তাকে ‘মিউজিক্যাল মাইটোসিস’ হিসেবে দেখা উচিত। একটি মূল শৈল্পিক প্ল্যাটফর্ম থেকে যখন নক্ষত্ররা বেরিয়ে আসেন, তখন তারা বাজারকে দুর্বল করেন না, বরং ভিন্ন ভিন্ন শৈল্পিক চাহিদা পূরণের জন্য দুটি বা তিনটি শক্তিশালী স্রোত তৈরি করেন। বাচ্চু এলআরবি দিয়ে দিলেন ‘চলো বদলে যাই’-এর মতো স্ট্রিট রক, রেনেসাঁ দিল ‘হৃদয়ের রং’ বা ‘আজ যে শিশু’-এর মতো ক্লাসিক মেলোডি, আর সোলস তাদের মৌলিক ধারা ধরে রাখল। একটি ভাঙন বহু ঘরানার সমৃদ্ধি নিশ্চিত করেছিল।

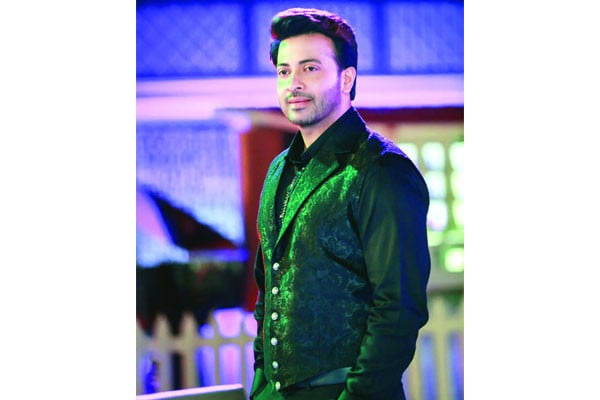

শিরোনামহীন

শিরোনামহীন থেকে আভাসে তানযির তুহিন

শিরোনামহীনের জনপ্রিয় ভোকাল তানযির তুহিনের প্রস্থান এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। বছরের পর বছর ধরে একটি ব্যান্ড একই ধরনের শব্দ ও ঘরানা নিয়ে কাজ করলে, শিল্পীর ভিতরের সৃজনশীল আকাক্সক্ষা সেই পরিচিত কাঠামোয় বন্দি থাকতে চায় না। তুহিনের দল ছেড়ে যাওয়া প্রমাণ করে, শিল্পী তার ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বরকে আরও জোরদার করতে চেয়েছিলেন, যা মূল ব্যান্ডের যৌথ সিদ্ধান্তে চাপা পড়ে যাচ্ছিল।

ফিডব্যাক থেকে মাকসুদ

আশির দশকের অন্যতম জনপ্রিয় ব্যান্ড ফিডব্যাক ১৯৭০ সালের দিকে গঠিত হয়। ফিডব্যাক থেকে ভোকাল মাকসুদের বেরিয়ে ‘ঢাকা ব্যান্ড’ গঠন করার পেছনেও এই নিজস্ব সৃজনশীল ঘরানা তৈরি করার তাগিদ কাজ করেছিল। তিনি ফিউশন ঘরানায় আরও স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলেন। ভোকাল মাকসুদ ১৯৯৬ সালে ফিডব্যাক ছেড়ে ঢাকা ব্যান্ড গঠন করেন।

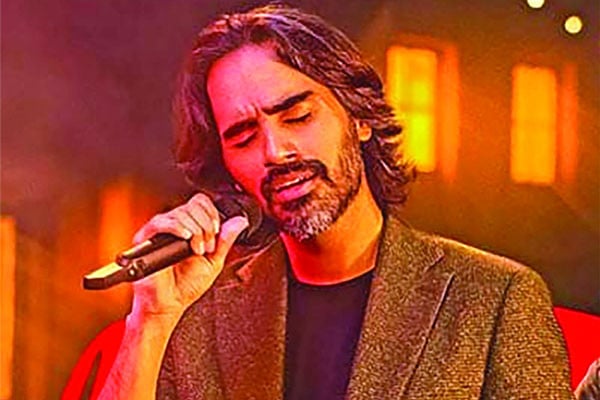

মাইলস

মাইলস থেকে শাফিন

১৯৭৯-৮১ সালের দিকে গঠিত হয় মাইলস। মাইলসের মতো দীর্ঘস্থায়ী এবং সফল ব্যান্ডেও বারবার ভাঙাগড়ার খেলা চলেছে। এটিও সদস্য রদবদলের মধ্য দিয়ে গেছে। বিশেষত শাফিন আহমেদের ব্যান্ড ছেড়ে এককভাবে বা অন্য ব্যান্ড (যেমন : রিদম অব লাইফ) গঠন করার প্রচেষ্টাগুলো প্রায়ই অভ্যন্তরীণ ‘আর্থিক বণ্টন’ ও ‘সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া’ নিয়ে অসন্তোষের ফল। ২০১০ সালে শাফিন ব্যান্ডে গণতান্ত্রিক পরিবেশের অভাবে পৃথক হয়ে রিদম অব লাইফ নামে নতুন ব্যান্ড করলেও, একই বছর আবার মাইলসে ফিরে আসেন। তবে অনেক ব্যান্ডেই, মূল গীতিকার বা সুরকার তাদের সৃষ্টির জন্য রয়্যালটি বা প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হন। এর ফলে তারা একক পথে হাঁটা শুরু করেন, যেখানে তাদের কাজের সম্পূর্ণ ক্রেডিট ও লাভ নিজেদের হাতে থাকে।

ওয়ারফেইজ

১৯৮৪ সালে যাত্রা শুরু করে। দীর্ঘ তিন দশক ধরে টিকে থাকা এই ব্যান্ডটি বহু ভাঙাগড়ার সম্মুখীন হয়েছে।

চিরকুট

এই ব্যান্ডটিও বহুবার ভাঙনের মুখে পড়েছে। পিন্টু ঘোষ, ইমন চৌধুরী, দিদার ও নিরবের মতো সদস্যরা দল ছেড়ে একক ক্যারিয়ার গড়ার জন্য বেরিয়ে গেছেন। তবে ভোকাল শারমিন সুলতানা সুমি শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত ব্যান্ডের হাল ধরে রেখেছেন।

শৈল্পিক ‘অহং’ এবং ‘কম্প্রোমাইজ’র দ্বৈরথ

ব্যান্ড ভাঙনের সবচেয়ে বড় অন্তর্ঘাতী শক্তি হলো ‘ক্রিয়েটিভ অহং’ বনাম ‘যৌথ সিদ্ধান্ত’-এর দ্বন্দ্ব। একটি ব্যান্ড মূলত একটি ডেমোক্রেটিক কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু যখন কোনো একক সদস্য (বিশেষত ভোকাল বা লিড সুরকার) সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অধিক জনপ্রিয় এবং অপরিহার্য হয়ে ওঠেন, তখন ব্যান্ডের কাঠামোগত ভারসাম্য নষ্ট হতে থাকে।

এ বিচ্ছেদগুলো আমাদের দেখায়, সফল ব্যান্ডের জন্য ‘একসঙ্গে থাকা’ যতটা জরুরি, তার চেয়ে বেশি জরুরি ‘সৃজনশীল মুক্তি’। যখন একটি ব্যান্ডের কাঠামো শিল্পীর মুক্তির পথে বাধা হয়, তখন শিল্প ভাঙনের মাধ্যমে নিজেই নিজের মুক্তি খুঁজে নেয়।

‘ব্যান্ড সিন্ডিকেশন’ বনাম ‘মুক্তবাজার’

ব্যান্ড ভেঙে যাওয়ার পেছনে বাণিজ্যিক ও আর্থিক কারণগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রমের পরেও যখন আয় ও শ্রমের সুষ্ঠু বণ্টন হয় না, তখন হতাশা জন্ম নেয়। তবে এই ‘ভাঙাগড়া’ বাজারে আরও বেশি শিল্পী এবং নতুন পণ্যের (অ্যালবাম) জন্ম দেয়, যা প্রকারান্তরে শ্রোতাদের জন্য নির্বাচনের সুযোগ বাড়ায় এবং সংগীতশিল্পের গতিশীলতা বজায় রাখে।

‘ব্যান্ডের মৃত্যু’ নয়, ‘রূপান্তর ও উত্তরাধিকার’

যদি আমরা ধরে নিই যে, প্রতিটি ভাঙনই একটি ‘ক্ষতি’, তবে আমাদের বুঝতে হবে এই ক্ষতি আসলে দীর্ঘমেয়াদে এক সাংস্কৃতিক বিনিময় ঘটায় এবং নতুন উত্তরাধিকারী তৈরি করে। ব্যান্ড ভাঙার পর শিল্পীরা যে প্রধান পথে হাঁটেন, তা হলো নতুন ব্যান্ড গঠন (যেমন, সোলস থেকে এলআরবি), একক ক্যারিয়ার গঠন। এ একক ক্যারিয়ারে শিল্পীরা এমন ভিন্ন ধরনের গান উপহার দেন, যা ব্যান্ডের কাঠিন্যে সম্ভব ছিল না। এতে সংগীতে বৈচিত্র্য বাড়ে। অতএব, যেটাকে আমরা ‘ব্যান্ডের মৃত্যু’ বলে শোক করি, সেটা আসলে একটা রূপান্তর, যা পুরোনো কাঠামোকে ভেঙে নতুন ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত করে।

বাংলাদেশের ব্যান্ড সংগীতের প্রায় পাঁচ দশকের ইতিহাসে, ভাঙাগড়ার এই খেলাটি একটি নির্মম সত্য। কিন্তু নির্মমতা বা ট্র্যাজেডি নয়, এর অন্তর্নিহিত দর্শন হলো- শিল্প সর্বদাই স্বাধীনতা চায় এবং স্থিতাবস্থাকে অস্বীকার করে। ব্যান্ডগুলো ভেঙে যায় কারণ, এর সদস্যরা কেবল একটি দল বা ব্র্যান্ড নয়-তারা স্বতন্ত্র শিল্পী, যাদের নিজস্ব ধ্যানধারণা, সুর এবং বক্তব্য রয়েছে। এই ভাঙনগুলোই নিশ্চিত করে যে, সংগীতে কোনো স্থবিরতা আসবে না। পুরোনো কাঠামো ভেঙে নতুন নক্ষত্রের জন্ম হবে, নতুন ঘরানার উন্মোচন হবে। ভাঙন তাই এই সংস্কৃতির দুর্বলতা নয়; বরং এটিই তার প্রাণশক্তি। এই ভাঙাগড়ার খেলার মধ্য দিয়েই আমাদের ব্যান্ড সংগীত এগিয়ে চলেছে, যেখানে প্রতিটি বিচ্ছেদের গল্পই শেষ পর্যন্ত একটি নতুন সৃষ্টির উপাখ্যান। মঞ্চের আলো নিভে গেলেও, সেই আলো থেকে যে শত সহস্র ফুলকি ছিটকে পড়ে, তাতেই প্রজ্বলিত হয় আগামী দিনের সুরের ভুবন।