শুভ, বাবা শুভরাম...।

আপনার ছেলে তো বাড়িতে নেই, বাবা। অফিসে গেছে...।

অফিসে! শুভর বয়স কত? চাকরি পেলো কবে? ওর অফিস কোথায়...?

আপনি এসব কী বলছেন, বাবা! ছেলের বয়স জিজ্ঞেস করছেন? সেও তো বুড়ো হয়ে এলো। বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। চাকরি করছে তাও তো প্রায় ত্রিশ বছর। কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে পোস্টিং। সে তো বাড়ি থেকেই প্রতিদিন অফিস করে। বেহালা থেকে রাইটার্স বিল্ডিং আর কতদূর? সকালে যায়, বিকেল-সন্ধ্যায় ফিরে আসে। চাকরি পাওয়ার পর থেকে তাই-ই সে করছে। আপনি তো সবই জানেন, বাবা...।

আমার কেমন যেন সব এখন ভুল হয়ে যায়, বউমা। সব ভুলে যাই। কিছুই মনে রাখতে পারি না। মনে করতে পারি না...।

মধুরাম সাহা ভয়ংকর একটি ভুল করলেন এবার। কথাটা শুনে সুনীতি কেঁপে উঠল। শ্বশুর-বাবার মাথাটা বোধহয় একেবারেই গেছে। প্রীতমের বাবাকে কি মোবাইলে ফোন করবে? শ্বশুর-বাবা তাকে চিনতে পারছেন না। ভগবান না-করুক, যদি কিছু একটা হয়ে যায়, এই একলা-বাড়িতে সে ভীষণ বিপদে পড়ে যাবে...।

সুনীতি শ্বশুর-বাবাকে কাঁচামরিচ-পিঁয়াজ কুঁচি সহযোগে সরিষার তেল মেখে মুড়ি খেতে দিয়েছিল। মধুরাম মাথার ব্যামোতে নাকাল, কিন্তু, এই আশি বছর বয়সেও তাঁর দাঁতগুলো বেশ শক্তপোক্ত। তেলমাখা মুড়ি খেতে, বিশেষত বিকালবেলায় খুব পছন্দ করেন। সুনীতিও নিয়ম করে শ্বশুর-বাবাকে মুড়ি খেতে দিতে ভুল করে না। আজও মুড়ি খেতে দিয়েছিল। মধুরাম সাহা খাটে বসে মুড়ি চিবুতে-চিবুতেই ছেলেকে ডাকছিলেন- ‘শুভ, বাবা শুভরাম...।’ সুনীতি ঘরের বারান্দায় বসে উলের চাদর বুনছিল। শীত আসছে। বাড়ির কারও চাদরই আর এ শীত মৌসুমে ব্যবহারের জো নেই। সুনীতির সুচিকর্মের হাত ভালো। বাড়ির সবার চাদর, সুয়েটার, মাফলার- সব সে নিজের হাতে বোনে। তো, চাদর বুনতে-বুনতেই তার কানে এলো- শ্বশুর-বাবা ছেলের নাম ধরে ডাকছেন। সুনীতি উল-কাঁটা গুছিয়ে রেখে ঘরে ঢুকল। শ্বশুর-বাবার সঙ্গে কথাবার্তা হলো কিছু। সুনীতির তাতেই মনে হয়েছিল- মধুরাম সাহার মাথার ব্যামো বুঝি বেড়েছে। এখন, হঠাৎ করে বলল- ‘তুমি কে গো, মা...?’ অথচ একটুক্ষণ আগে মধুরাম সাহা সুনীতিকে ‘বউমা’ বলেছেন...।

শুভ, বাবা শুভরাম। তুই কোথায় গেলি রে। এই দুপুর রোদে কেউ বাইরে ঘোরাঘুরি করে? রোদে শরীর পুড়ে যাবে। তারপর জ¦র হবে...।

কে শোনে কার কথা! শুভর বয়স তখন সাত কী আট। মধুরাম যত যাই বলুক না কেন- ছেলে তার কামারশালার কাছাকাছি থাকতেই চায় না। তখন তারা মেদিনীপুর থাকত। একঘরের একটি বাড়ি। বাড়ির সামনের রাস্তার বটতলা মধুরামের কামারশালা। সারা দিন লোহা পুড়িয়ে, পিটিয়ে, হাঁপর টেনে ক্লান্ত শরীর-মনে ছেলের খোঁজ আর কতটুক রাখতে পারে? তবে, ছেলেটা লেখাপড়ায় ভালো, রাতে ঘরে বসে মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে। ছেলের মাথাও ভালো। অল্পতেই ধরতে পারে, বুঝতে পারে সব কিছু। এখন স্কুলে ভর্তি করে দিতে হবে...।

ছেলেকে বারবার ডাকছে শ্বশুর-বাবা, ছেলে-বউকে চিনতে পারছে না, ঘোর বিপদই বুঝি আসে; বাইরে গেল সুনীতি। ফোন করল স্বামীকে...।

হ্যাঁ, প্রীতমের বাবা, আমি...।

এই অবেলায় ফোন করলে যে...!

বাবা প্রলাপ বকছেন। বারবার ডাকছেন তোমাকে। আমাকে চিনতেই পারছেন না। অফিস ছুটি হলে সোজা বাড়ি চলে এসো। তোমার তো আবার তাসের আড্ডায় বসে গেলে দিন-রাত জ্ঞান থাকে না...।

না, না। আমি নিমপদ স্যারকে বলে এখনই চলে আসছি। বাবার এই অবস্থা, অফিস ছুটি হতে এখনো ঘণ্টাখানেক বাকি, আমি এখনই আসছি। প্রীতম-প্রমা- ওদেরও ফোন কর। ওরা চলে আসুক। কিছু যদি হয়ে যায়, তখন ফোন করলে আসতে দেরি হবে। আমি না-আসা পর্যন্ত তুমি বাবার কাছেই থাকো...।

আচ্ছা। তুমি আসো। ভগবানের ইচ্ছার বাইরে কিছু হবে না...।

শুভরামের দুই সন্তান। এক ছেলে, এক মেয়ে। প্রীতম আর প্রমা। প্রীতম আইটি ইঞ্জিনিয়ার। দিল্লিতে চাকরি। বউ ঐশী থাকে প্রীতমের সঙ্গেই। ওদের ঘরে তিন বছরের একটি ছেলে আছে- অতুল। প্রমার শ্বশুরবাড়ি ভেলর। প্রমার স্বামী রঞ্জন চিকিৎসক। ব্লাড ক্যান্সার নিয়ে মাদ্রাজ মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে গবেষণা করছে...।

শুভরাম যখন ছোট ছিল, কিংবা স্কুল-কলেজে পড়ত, থাকত মেদিনীপুরের একঘরের বাড়িতে, ওরা মানুষ ছিল মোটে দুজন; মধুরাম-শুভরাম, বাবা আর ছেলে। দিনে দিনে বড়ো হলো শুভরাম, গ্র্যাজুয়েট হলো, চাকরি পেল রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। দু’বছর পর বিয়ে করল, বাড়ি করল বেহালায়। বেহালার বাড়িতে মানুষ তিনজন; মধুরাম, শুভরাম, সুনীতি। তারপরে চার বছরের ব্যবধানে ঘরে এলো প্রীতম-প্রমা, বাড়িতে জনসংখ্যা পাঁচ। এখন আবার যে তিন, সেই তিনই। প্রীতম বউ-বাচ্চা নিয়ে দিল্লিতে বসতি গেড়েছে, প্রমা ভেলর থাকে- শ্বশুরবাড়ি।

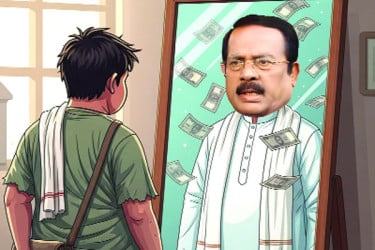

সন্ধ্যা-নাগাদ শুভরাম বাড়িতে এলো। সুনীতি পূজার ঘরে বসেছিল। স্বামীর পায়ের শব্দ শুনে, এই শব্দ তার বহুদিনের পরিচিত- পূজাঘর থেকে বেরিয়ে এলো। শুভরাম সোজা বাবার ঘরে ঢুকেছে। এখন তো আর সেই মেদিনীপুরের মতো একঘরের বাড়ি না, পাকা দালান। চার-চারটে শোবার ঘর, সব ঘরেই ওয়াশরুম। রসুইঘর, পূজাঘর, ডাইনিং রুম, গেস্টরুম- সব পৃথক, পৃথক। বাড়িভরা সম্পদের প্রাচুর্য কিন্তু শুভরামের মনে শান্তি নেই। বাবার মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। প্রলাপ বকে। ছেলে-মেয়েরা কেউ কাছে কিংবা কাছাকাছিও থাকে না। শুভরামের মনে পড়ে- তারা যেন, বাবা-ছেলে- মেদিনীপুরের একঘরের বাড়িতেই সুখে ছিল, শান্তিতে ছিল...।

মধুরাম তখন শুয়েছিল। বোধহয় তন্দ্রার মতো এসেছিল। তিনি হাঁটছিলেন, তন্দ্রার মধ্যেই, বেহালার কোনো রাস্তায় নয়, হাঁটছিলেন শালুক নদীর তীর ধরে; সম্মুুখেই বেথইর শ্মশানঘাট। এই শ্মশানেই তো মধুরামের সৎকৃত্য হবে, যেখানে তার পিতা-মাতা, পিতামহ-মাতামহ, প্রপিতামহ-প্রমাতামহের- তার পূর্বপুরুষ সবার সৎকৃত্য হয়েছে। পূর্বপুরুষ- সবার দেহাবশেষ ভেসে গেছে শালুক নদীর জলে। মধুরামের দেহাবশেষও শালুক নদীর জলে ভেসে যাবে...।

শুভরাম বাবার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে, সুনীতিও স্বামীর পাশেই দাঁড়ানো, ডাক দিল- বাবা...।

কে? কে তুমি?

বাবা, আমি শুভরাম...।

শুভরামটা কে...?

বাবা আমাকে চিনতে পারছে না সুনীতি! শুভরামের চোখে জল এসে গেল...।

সুনীতি বলল- উনি আপনার ছেলে, বাবা...।

মধুরাম হঠাৎ যেন জ্ঞান ফিরে পেলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ। বললেন- ছেলে! ও, তাই বল। শুভ এসেছিস...?

হ্যাঁ, বাবা। আমি শুভরাম। আপনার শরীরটা এখন কেমন? মাথায় কি খুব যন্ত্রণা হচ্ছে...?

না রে শুভ। আমি ভালো আছি। একটা কথা বলব বলে তোকে খুঁজছিলাম...।

বলুন, কী বলবেন?

তোর কাছে কি কোনো দিন কিছু চেয়েছি? কোনো কিছুর জন্য আবদার করেছি...?

না তো! আপনি আমার কাছে, মনে তো পড়ে না যে, কোনো দিন কিছু চেয়েছেন...?

আজ চাইছি। একটা আবদার করছি। বল শুভ, তুই আমার মনোবাসনা পূর্ণ করবি...।

চান বাবা। বলুন- কী আপনার মনোবাসনা। আমি অবশ্যই আপনার প্রত্যাশা, চাওয়া; আপনার মনোবাসনা পূর্ণ করব...।

শুভ, আমাকে দেশে নিয়ে চল। শালুক নদীর তীরে বেথইর শ্মশানে, নিজের মাটিতে আমার সৎকৃত্য করবি। যে মাটির জন্য আমি যুদ্ধ করেছিলাম...।

বাবা...!

বিপদে পড়ে গেলি শুভ...?

আপনার যে পাসপোর্ট-ভিসা কিছুই নেই, বাবা? কীভাবে...?

মড়ার আবার পাসপোর্ট-ভিসা কী রে, গর্দভ...?

দুই.

মধুরাম স্যার প্রথম ক্লাসে আমাদের বাংলা পড়াতেন। বইয়ের পড়া আর কতক্ষণ পড়াতেন স্যার, গল্পই করতেন বেশি। ইতিহাসের গল্প। মুক্তিযুদ্ধের গল্প। স্যারের গল্প শুনতে আমাদেরও খুব ভালো লাগত। স্যার গল্প বলতেন, আমরা যেন হাঁ করে গিলতাম। মনে পড়ে- মধুরাম স্যার একটি কবিতা- ‘এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি/সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি’- প্রায় প্রতিদিনই আবৃত্তি করতেন। স্যার কবিতাটি পড়তেন, আর স্যারের দুচোখের কোণ বেয়ে টপটপ করে জল পড়ত। যখন কোনো কবিতা পড়ে কারও চোখ থেকে জল ঝরছে, তখন বুঝতে হবে, ওই পাঠকের দেশপ্রেম কোনো নিক্তি দিয়েই পরিমাপ করা যাবে না। আমরা নিজের চোখে দেখতাম, লোকমুখেও শুনতাম- মধুরাম স্যারের দেশপ্রেম ছিল সাগরের অথৈ জলের মতো অপরিমেয়। স্যার একদিন বললেন, স্মৃতিতে গেঁথে আছে- তোমাদের কেউ বলো তো দেখি- এই যে কবিতাটি আমি পড়লাম, এই কবিতায় কবি বলেছেন- ‘সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি’- কবি এখানে ‘রানী’ না-বলে ‘রাজা’ও তো বলতে পারতেন। রাজাই তো ক্ষমতাবান, শৌর্যবীর্যের অধিকারী...।

আমরা স্যারের এই প্রশ্নের কী উত্তর দেব? আমাদের ছোট মাথা, ছোট মাথায় কি এত বড়ো প্রশ্নের উত্তর আছে? এই প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং কবি জানেন, তিনিই বলতে পারবেন- ‘রাজা’ না-বলে কেন ‘রানী’ বলেছেন। প্রশ্নটির উত্তর হয়তো মধুরাম স্যারের কাছেও আছে...।

হতবাক হয়ে আমরা স্যারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম...।

স্যার বললেন- জানি, প্রশ্নটি তোমাদের জন্য ভারি কঠিন। আমি বলি, শোনো। রানী পুরুষ নয়, নারী; আমাদের মাতাও নারী। অর্থাৎ কবি যে জন্মভূমিকে রানী বলেছেন, তার অর্থ জন্মভূমিও নারীর মতো, মায়ের মতো। মাকে আমরা যেরকম ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি; দেশ-জননীকেও সেরকম ভালোবাসতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে। আরেকটি শ্লোক তোমরা শোনো। কবি বলেছেন- ‘জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।’ মা এবং মাতৃভূমি স্বর্গের চেয়েও মূল্যবান...।

এই যে মধুরাম স্যারের অপরিসীম দেশপ্রেম, তাঁর বড়ো দুইভাই দিন-রাত শুধু টাকার পেছনে ছুটত, ডাকাতরা সেই টাকার, যা হাতের কাছে পেয়েছিল, লুট করে নিয়েছে, তারা টাকার শোকে দেশত্যাগ করতে পারে, কিন্তু মধুরাম স্যার দেশত্যাগ করলেন কেন? তবে কি বউদি আত্মহত্যা করেছেন বলে? নাকি মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নভঙ্গের শোক-তাপ-যন্ত্রণায় দেশ ছেড়ে চলে গেলেন স্যার...?

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অতিক্রম করেছে দেশ। আমাদের চোখের সামনেই দেশটি কেমন বদলে গেল, গ্রাম হয়ে উঠছে শহর। আমাদের গ্রামটিই কেমন অচেনা দেখতে; কিন্তু এখনো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ- চারদিকে হাপিত্যেস, হাহাকার। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হয়নি, স্বপ্ন পূরণ হয়নি, তাহলে কী ও কেমন ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা? কী ও কেমন স্বপ্ন ছিল এই বদ্বীপভূমির মানুষের। মধুরাম স্যার, তাঁর তরুণ ছোটভাই কৃষ্ণরাম কী চেতনা ও স্বপ্ন বুকে ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন? কৃষ্ণরামের মতোই মধুরাম স্যারও মাকড়াই কি গর্জনার যুদ্ধে শহীদ হতে পারতেন...?

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বপ্ন নিয়ে এখনো বিস্তর গবেষণা চলছে। চলুক...।

মধুরাম স্যার দেশত্যাগ করার পর তাঁর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বপ্ন নিয়ে গাঁয়ে-ঘরে কোথাও কোনো আলোচনা হয় না। আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে তাঁর স্ত্রীর আত্মহত্যা...।

স্যারের বউ সন্ধ্যামণি বউদি আত্মহত্যা করেছে- এ তো আমরা জানি। রাতে বাড়ির পেছনে গাবগাছের ডালে ঝুলে বউদি আত্মহত্যা করেছিল। সকালে খবর পেয়ে পুলিশ এসেছিল। কেউ আত্মহত্যা করলে পুলিশ এসে লাশ নিয়ে যায়। লাশ কাটাছেঁড়া করা হয়। এই কাটাছেঁড়া করাকে নাকি ‘ময়নাতদন্ত’- ইংরেজিতে ‘পোস্টমর্টেম’ বলে। আমরা সেদিন অন্য স্যারদের সঙ্গে মধুরাম স্যারের বাড়িতে গেছিলাম। শুনলাম- চেয়ারম্যান সাহেব নাকি পুলিশ ম্যানেজ করেছে। বউদির লাশ তারা নিয়ে যাবে না। পুলিশ চলে যাওয়ার পরপরই বেথইর শ্মশানে বউদির লাশ চিতায় তুলে পোড়ানো হয়...।

বউদি দেখতে দেবী সরস্বতীর মতো সুন্দরী ছিল। আগে একদিন তাকে দেখেছিলাম। সেদিন ছিল হিন্দুদের ভাইফোঁটাপর্ব। বোনেরা ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেবে। বউদির কোনো ভাই নেই। কিন্তু তার খুব ইচ্ছা- ভাইফোঁটা দেবে। মধুরাম স্যার আবিদ, কমল, শহীদ, কাদের আর আমাকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বললেন- তোদের বউদি ভাইফোঁটার নেমন্তন্ন করেছে...।

মধুরাম স্যার দেশত্যাগ করার পরই চারদিকে আলোচনা- কথা আমাদের কানেও আসে। আমাদের বয়স কম, সব কথার মর্ম বুঝি না, কিন্তু যেহেতু চারদিকেই কথা হয়, শুনতেও হয়- ‘হারামির পোলারা এইডা একটা কাম করছিল, অগোর জন্যই তো, ঘেন্নায়, অপমানে মাস্টারবাবুর বউ ফাঁস নিল, জীবনত্যাগ করল...’- এইসব শুনি। এই যে লোকজন, কেউ কেউ ফিসফাঁস করে, কেউ কেউ একটু জোরোশোরেই বলে- ‘হারামির পোলারা এইডা একটা কাম করছিল’- এই হারামির পোলারা কারা? আর তারা বউদির সঙ্গে কী এমন করছিল যে, বউদি আত্মহত্যা করল- এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর আমরা খুঁজে পাই না? আমাদের মধ্যে কাদেরের বয়স সবচেয়ে বেশি। আমরা একসঙ্গে, ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি; আমি, আবিদ, কমল, শহীদ, কাদের- আমরা সবাই কেবল কৈশোরে পা দিয়েছি, কিন্তু কাদের যেন কীভাবে হঠাৎ তরুণ-যুবক, আমাদের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল; মেয়েদের গোপনাঙ্গের নাম জানে, কোন অঙ্গের কী ব্যবহার তাও জানে- আমরা বুঝে উঠতে পারি না। তো, কাদেরই একদিন বলল- মধুরাম স্যারের বউকে ওরা রেপ করেছিল...।

‘রেপ...’। রেপ মানে কী...?

‘রেপ’ মানে কী, তোদের নাক দিয়ে এখনো দুধ গলে, তোরা এটা বুঝবি না। আর কারা বউদিকে রেপ করেছে, তাদের নাম আমি জানি, মানে তাদের নাম শুনেছি; কিন্তু কোথাও, কারও কাছে তাদের নাম বলা যাবে না। তাদের নাম বললে কল্লা কাটা যাবে...।

তিন.

চার বছরের ছেলে শুভরামকে নিয়ে মেদিনীপুর গিয়েছিলেন মধুরাম সাহা। তিনি দেশপ্রেমিক ও অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, সে আমরা জানি। রসুলপুর বাছিরন নেছা হাইস্কুলের চৌকস শিক্ষক হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল চারদিকে। তাঁর তর্জনী ছিল না, কিন্তু তিন আঙ্গুল দিয়ে শিক্ষার্থীদের দিন-চারেক মনে রাখার মতো চপেটাঘাত করার দুর্নাম ছিল। তবে যা ছিল না এই লোকটির- সাংসারিকজ্ঞান। খালি হাতে, বইপুস্তকের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়- রিক্তহস্তে তিনি ছেলেকে নিয়ে মেদিনীপুর যান। ভিটেবাড়িটুকু বিক্রি করার চেষ্টা করলেন ক’দিন। কিন্তু এক বিঘার মতো বাড়ি, খদ্দেররা যা দাম বলে, পাঁচ শতাংশ জমির দামও না; মধুরাম সাহা বসতঘরসহ বাড়িটা ফেলে রেখেই চলে যান। তাঁর ধারণা ছিল- বড়ো দুইভাই সেখানে থাকে। যাওয়ার সময় তারা প্রচুর টাকা-পয়সা নিয়ে গেছে, বড়ো ব্যবসা গড়ে তুলেছে সেখানে, তারা এখন মেদিনীপুরের অবস্থাসম্পন্ন মানুষ। তাদের কাছে গেলে, সর্বোপরি আপন বড়ো ভাই; থাকা-খাওয়ার সমস্যা হবে না...।

কিন্তু মানুষ, সে যে ধর্ম-গোত্রেরই হোক না কেন, বিচিত্র জীব এবং অকৃতজ্ঞ, স্বার্থপর। নিজেকে ছাড়া আর কাউকে চেনে না, সে হোক মা-বাবা কিংবা ভাইবোন। মধুরাম সাহা দুই ভাইয়ের বাড়িতে তিন মাস, তিন মাস ছ’মাস আশ্রয় পেয়েছিলেন। তারপর একদিন তিলারাম সাহা, একদিন তপোরাম সাহা বলল- ‘মধু, আর তো পারি না। নিজের বালবাচ্চা নিয়ে সংসার সামলাতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত...।’

মধুরাম সাহা কোথায় যাবেন, এই বিদেশবিভূঁইয়ে? পথে পথে হাঁটেন। এই ছ’মাসও হেঁটেছেন- কোথাও যদি একটি চাকরি মেলে। দেশে হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন, এখানে কোনো প্রাইমারি স্কুল কি টোলেও যদি কাজ জোটে, ছেলেটাকে নিয়ে কোনোভাবে হয়তো বেঁচে থাকার একটা পথ অন্তত পাওয়া যায়।

কিন্তু মেদিনীপুরের কোনো স্কুলে কি টোলে চাকরি জোটে না মধুরাম সাহার...।

মধুরাম সাহা পথে পথে হাঁটেন আর ভাবেন, যা ভাবেন, তা ভাবতে না চাইলেও তাঁর করোটিতে কলরব শুরু করে- দেশ ছেড়ে আসাটা কি তাঁর ভুল হয়েছে? সন্ধ্যা অপমানিত-লাঞ্ছিত হলো, আত্মহত্যা করল, শূন্যবাড়ি- সবই ঠিক। কিন্তু ভিটেবাড়িটা তো ছিল, স্কুলের চাকরিটা ছিল; থাকা-খাওয়ার অন্তত চিন্তা ছিল না। এখন ছেলেকে নিয়ে কোথায় যাবে সে...?

পথে পথে হাঁটেন মধুরাম সাহা। তাঁর করোটির ভিতর বোয়াল মাছের মতো ঘাঁই মারে কাবেল। ‘কাবেল, এরকম একটা কাজ তুই করতে পারলি...?’

মধুরাম আর কাবেল দুই বন্ধু ছিল। যাকে বলে- হরিহর আত্মা। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে দুই বন্ধুর পথ পৃথক হয়ে গেল। মধুরাম মুক্তিযুদ্ধে গেলেন আর কাবেল হলো এলাকার রাজাকার কমান্ডার। ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বরের পরই, পরিস্থিতি বেগতিক দেখে কাবেল যে কোথায়, কোন ইঁদুরের গর্তে লুকিয়ে ছিল- কেউ জানে না। পঁচাত্তরের পর সে গ্রামে ফিরে আসে। এই কাবেলই দলবল নিয়ে...।

কাবেলরা মধুরাম সাহার মুখ গামছা দিয়ে বেঁধে রেখেছিল, কিন্তু চোখ ছিল খোলা; মধুরাম সাহার চোখের সামনেই...!

মধুরাম সাহা, মেদিনীপুরে ভাইদের বাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়ার পর, তিনি কীভাবে খাইয়ে-পরিয়ে ছেলেকে বড়ো করলেন, কীভাবে তাকে লেখাপড়া শেখালেন; শুভরাম কীভাবে চাকরি পেল, তারা মেদিনীপুর ছেড়ে বেহালায় চলো এলো- এ বিশাল বড়ো এক আখ্যান। লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। আমি সেদিকে আর যাচ্ছি না। শুধু এটুকু বলে রাখি- কামারশালাটি মধুরাম সাহাকে ছোটভাইয়ের মতো আপন করে নিয়েছিল...।

পাদটীকা

আমরা বহুদিন আগে কার মুখে যেন খবর পেয়েছিলাম- মধুরাম স্যার মেদিনীপুরে কামারশালায় হাঁপর টানতে টানতে হঠাৎ মুখথুবড়ে চুল্লিতে পড়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। আজ দুপুরে হঠাৎ খবর পেলাম- মধুরাম স্যারের ছেলে শুভরাম তার বাবার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করতে স্যারের লাশ নিয়ে বেথইর এসেছে। বেথইর শ্মশানে নিজের মাটিতে স্যারের শেষকৃত্য হবে...।

বেথইর গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন তেমন একটা নেই এখন। কিন্তু শ্মশানটি এখনো আছে...।

মধুরাম স্যার এত দিন বেঁচেছিলেন? আমরা তবে তাঁর মৃত্যুর ভুয়া খবর শুনেছিলাম? অথচ দ্যাখো- আবিদ, কমল, শহীদ, কাদের- ওরা কেউ বেঁচে নেই। যারা মধুরাম স্যারের বাড়িতে বউদির হাতে ভাইফোঁটা নিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে আমি একাই বেঁচে আছি...।

শুভরাম, স্যারের ছেলে, স্যারের মুখাগ্নি করল। আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম...।

পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য নিজের মধ্যে প্রস্ফুটিত করে জ¦লছে চিতার আগুন। আগুন সর্বভুক। সামনে যা-কিছু পায় রাক্ষসের মতো খেয়ে ফেলে। এখন, যেমন খাচ্ছে মধুরাম স্যারের প্রাণহীন পবিত্র দেহ। আমার চোখ অগ্নিকুণ্ডের শীর্ষবিন্দুতে স্থির। দৃষ্টি সরাতে পারছি না। আগুনের সৌন্দর্য যে মানুষকে এরকম বিমোহিত করতে পারে- তা আমার জানা ছিল না...!