একসময় ঢাকা ছিল সবুজের শহর। গাছপালা, বাগান আর খোলা জায়গা ছিল শহরের পরিচয়ের অংশ। খুব ছোট একটা শহর ছিল। প্রায়ই বলি খিলগাঁওয়ের কথা। আমার বেড়ে ওঠা, বড় হওয়া খিলগাঁওয়ে। সত্যিকার অর্থে তখন ঢাকার যে সিটি তা ছিল গুলিস্তান আর বিশেষ বিশেষ জায়গা- পীরজঙ্গি মাজার, ফকিরাপুল বাজার, এদিকে স্টেডিয়াম ওদিকটা ওল্ড টাউন। তখনকার গুলশান-বনানী আজকের মতো অভিজাত এলাকা ছিল না। ধানমন্ডি ছিল একমাত্র। আর ওয়ারী ছিল তখনকার আজকের গুলশান-বনানীর মতো অভিজাত এলাকা। এগুলো পুরোটাই ছিল ঘন বনে আচ্ছাদিত। সেই সময়, যখন খিলগাঁওয়ে থাকতাম, খেয়াল করতাম যে গাছে গাছে বানর ঝুলছে। যখন শীতের সময় উঠোনে খেতে বসতাম, দেখা গেছে বানর এসে কাঁধে বসে গেছে। কখনো আমাদের খাবার নিয়ে যাচ্ছে। জাম্বুরা দিয়ে ফুটবল খেলে আনন্দ পেতাম এবং দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তাম চৌধুরীর পুকুরে। এভাবেই খিলগাঁওয়ে আস্তে আস্তে বড় হলাম। তারপর খিলগাঁও বড় হলো। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খিলগাঁওয়ের বাসাগুলো একতলা-দোতলা থেকে বহুতল বিল্ডিংয়ে পরিণত হলো। সবগুলোতে তখন ভার্টিক্যাল এক্সপ্যানশন হলো। আজকাল ঢাকার ছেলেরা বলতে পারবে না, বেত ফল দেখতে কী রকম, ডেউয়া দেখতে কী রকম, গাব তো বোধ হয় চিনবেই না।

ভবিষ্যতে হয়তো আমরা এই ক্ষতিটি বুঝতে পারব। এখনই হয়তো কিছুটা বুঝতে শুরু করেছি। আজ আন্তর্জাতিক সূচকে রাজধানী ঢাকার বাসযোগ্যতায় অবস্থান প্রায় তলানিতে। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট প্রকাশিত বৈশ্বিক বসবাসযোগ্য সূচকে ১৭৩টি শহরের মধ্যে ঢাকার স্থান হয়েছে ১৭১তম। তালিকার নিচে রয়েছে শুধু সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক ও লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলি।

মানদণ্ড ছিল স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, অবকাঠামো, পরিবেশ ও সংস্কৃতি। যেভাবেই হিসাব করা হোক না কেন, ঢাকার সংকট আজ চোখে পড়ার মতো। যানজট, দূষণ আর অপরিকল্পিত নগরায়ণের চাপে শহরটিকে বাসযোগ্য রাখা দিনদিন কঠিন হয়ে উঠছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো অনেক আগেই নগরায়ণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছাদকৃষিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। যেমন জাপান ১৯৯৭ সালের কিয়োটো প্রটোকলের পর থেকে নতুন ভবন নির্মাণে ছাদের বাগান বাধ্যতামূলক করেছে। আইন করে ছাদের সবুজ বাগান তারা অপরিহার্য করেছে শহরকে টিকিয়ে রাখতে, অক্সিজেনের ভান্ডার গড়ে তুলতে।

চাইলে আমাদের নগরকেও সবুজে ভরিয়ে তুলতে পারি। বাংলাদেশে ছাদকৃষির বিকাশ হয়েছে, হচ্ছে। আশির দশকে যখন বাংলাদেশ টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করতাম, তখনই ছাদে কাজি পেয়ারা চাষের প্রচারণা চালিয়েছিলাম। ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল সেটা। মানুষ ভেবেই পায়নি ছাদে পেয়ারা ফলানো সম্ভব! সেখান থেকেই ছাদকৃষি নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু। পরে চ্যানেল আইয়ের ‘হৃদয়ে মাটি ও মানুষের ডাক’ অনুষ্ঠানে টানা চার শতাধিক পর্ব করেছি ছাদকৃষিকে কেন্দ্র করে। লক্ষ্য ছিল শহরের মানুষকে ছাদকৃষির প্রতি আগ্রহী করা, যেন তারা ছাদের সামান্য জায়গাটুকুকে কাজে লাগায়। আজ অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, গৃহিণী সবাই ছাদে চাষ করছেন শিম, লাউ, ঝিঙে, বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজরসহ নানা ধরনের সবজি। কেউ কেউ আবার আম, পেয়ারা, ডালিম, মাল্টা, জাম্বুরার মতো ফলও ফলাচ্ছেন। এতে শুধু পারিবারিক চাহিদা মিটছে না, নিরাপদ খাবারের নিশ্চয়তাও আসছে। সবচেয়ে বড় কথা, মানুষ পাচ্ছে মানসিক প্রশান্তি। আমি মনে করি, ছাদকৃষি একধরনের জাতীয় দায়িত্ব। এটা শহরে খাদ্য নিরাপত্তাই আনছে না, সামাজিক সম্প্রীতিও গড়ে তোলে। অনেকেই বলেন, ছাদে উৎপাদিত ফল-ফসল আদান-প্রদানের মাধ্যমে পাশের বাসার সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছে। শুধু পাশের বাসা নয়, শহরের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গেও হৃদ্যতা বাড়ে।

ছাদকৃষি এখন শহরের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। মনে পড়ছে চট্টগ্রামের আনোয়ারায় প্রত্যন্ত গ্রামে দেখেছি বিশাল ছাদকৃষি আয়োজন। অনলাইনে লাখ লাখ মানুষ ছাদকৃষি নিয়ে আলোচনা করছে, গ্রুপ তৈরি করেছে, যুক্ত আছে একে অন্যের সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-গবেষকরা নতুন নতুন গবেষণা করছেন। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মাহবুব ইসলামের নেতৃত্বে মডেল ছাদকৃষির নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। তারা দেখেছেন, ছাদে সবজি থাকলে ছাদপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৮ ডিগ্রি পর্যন্ত কমে যায়, আর নিচের ঘর গড়ে ২ ডিগ্রি শীতল থাকে। এতে বিদ্যুৎ খরচ কমে, ঘর থাকে ঠান্ডা, ছাদের স্থায়িত্বও বেড়ে যায়।

অনেকে ভেবে নেন ছাদকৃষি নাকি ছাদের ক্ষতি করে। কিন্তু গবেষণা বলছে উল্টোটা। গ্রীষ্মকালে যখন ছাদ ৫০ ডিগ্রি পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়, তখনই মূল ক্ষতি হয়। ছাদকৃষি থাকলে সেই ক্ষতি কমে যায়। গাছ কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে অক্সিজেন ছাড়ে, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, বিদ্যুতের খরচ বাঁচায়, আর স্থানীয় খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে পরিবহন খরচও কমিয়ে আনে। জৈব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আর বৃষ্টির পানি সংরক্ষণেও ছাদকৃষি কার্যকর। এক কথায়, শহরের টেকসই পরিবেশ গড়ার অন্যতম উপায় এটা। চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শেখ আহমাদ আল নাহিদ অ্যাকুয়াপনিক্স ছাদকৃষি নিয়ে গবেষণা করেছেন, বুয়েটের শিক্ষার্থীরাও তাদের নকশায় কৃষিকে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা করছেন। কৃষি শুধু মাঠেই নয়, এখন নগরের ছাদেও গবেষণা ও উদ্ভাবনের বিষয় হয়ে উঠেছে।

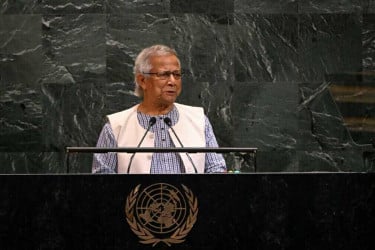

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা FAO দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কা সামলাতে হলে ক্লাইমেট স্মার্ট অ্যাগ্রিকালচার বা জলবায়ু সহনশীল কৃষিকে এগিয়ে নিতে হবে। ছাদকৃষি সেই প্রয়াসেরই অংশ। আজ মানুষ এ বিষয়টি বুঝেছে। অথচ যখন প্রথম এ নিয়ে প্রচারণা শুরু করেছিলাম, তখন অনেকেই নিরুৎসাহিত করেছিল। আজ সেই মানুষরাই ছাদকৃষিকে স্বাগত জানাচ্ছে। এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য।

চেয়েছি প্রতিটি নগরবাসী নিজের ছাদে ক্ষুদ্র কৃষক হয়ে উঠুক। এখন বিভিন্ন সংগঠন ছাদকৃষি নিয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, উদ্যোক্তা তৈরি করছে। কিশোর থেকে বৃদ্ধ- সব বয়সি মানুষ আজ ছাদকৃষি করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

দেখা যাচ্ছে ধীরে ধীরে ঢাকার ধূসর ছাদগুলো সবুজে রূপ নিচ্ছে। এতে বাড়ছে অক্সিজেন, কমছে তাপমাত্রা, শীতল হচ্ছে নগর। একই সঙ্গে মানুষের খাদ্য চাহিদার বড় একটা অংশ পূরণ হচ্ছে ছাদের ফল-সবজি থেকে। এর মাধ্যমে আমরা খাদ্য নিরাপত্তার দিকে এগোচ্ছি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবও কমাচ্ছি। ঢাকা আজ যেসব সমস্যায় জর্জরিত, তার সমাধান একদিনে হবে না। কিন্তু ছাদকৃষি আমাদের দেখিয়েছে ছোট উদ্যোগও বড় পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। যদি প্রতিটি নাগরিক তার ছাদে কিছু গাছ লাগায়, তবে লাখ লাখ ছাদের সবুজ একত্র হয়ে গড়ে তুলবে বাসযোগ্য ঢাকা।

ছাদকৃষি নিছক শখ নয়, এটি এক সামাজিক আন্দোলন। ঢাকার ধূসর ছাদে সবুজ ফেরানোর এক নিরন্তর সংগ্রাম। প্রতি বছর চাষযোগ্য জমি কমছে, নগর ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ ভূমি। এমন বাস্তবতায় ছাদকৃষি আর বিলাসিতা নয়, বরং সময়ের অপরিহার্য দাবি। প্রতিটি নাগরিক যদি নিজ নিজ ছাদে সামান্য সবুজ গড়ে তোলে, তবে সেই ছোট ছোট প্রচেষ্টাই মিলিত হয়ে গড়ে তুলতে পারে একটি শ্বাসযোগ্য, টেকসই নগর। ছাদকৃষিই হতে পারে আগামী দিনের ঢাকাকে আবারও সবুজে ফিরিয়ে আনার শক্তিশালী হাতিয়ার।

লেখক : মিডিয়াব্যক্তিত্ব