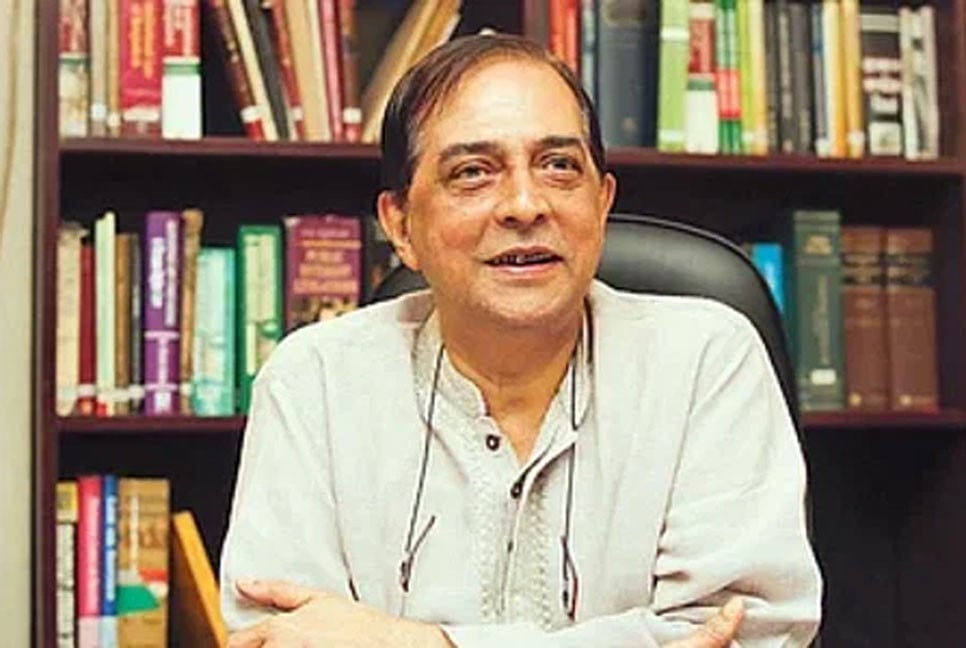

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেছেন, বিচার বিভাগকে সরকারের আজ্ঞাবহে পরিণত করলে গণতন্ত্র অকার্যকর হয়ে পড়বে। বিচার বিভাগ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা না থাকলে গণতন্ত্র থাকবে না। দেশের গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে বাংলাদেশ প্রতিদিনের সঙ্গে গতকাল আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন। সিনিয়র এ আইনজীবী বলেন, যে সম্প্রচার নীতিমালা করা হচ্ছে তা বাস্তবায়ন হলে গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে সরকারের অবৈধ কার্যক্রম ও দুর্নীতির খবর জনসম্মুখে তুলে ধরতে পারবে না। সম্ভাব্য ষোড়শ সংশোধনী প্রসঙ্গে বলেন, এ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ভিন্নভাবে খর্ব করে, বিচার বিভাগকে সংসদ বা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের আওতায় নিয়ে এলে বিচারপতিরা সংশোধিত ৯৬ অনুচ্ছেদের ভয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে শঙ্কাবোধ করবেন। তিনি প্রশ্ন রাখেন, অতীতে ১৯৭৪ সালের সরকার চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একবার বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে খর্ব করে দেশে একদলীয় শাসন কায়েম করেছিল। বর্তমান সরকারের চলমান উদ্যোগের নেপথ্যে তেমন কোনো একদলীয় শাসনের নীলনকশা রয়েছে কি না অনেকের মনেই সে সংশয় ঘুরপাক খাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বিচার বিভাগকে খুশি করার জন্য পঞ্চম সংশোধনীতে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল করেছিলেন বলে বর্তমান সরকারের দাবির বিষয়ে খন্দকার মাহবুব বলেন, এটা সত্যের অপলাপ। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী দ্বারা '৭২ সালের সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত উচ্চ আদালতের বিচারকদের নিয়োগ ও অপসারণের বিধান বিলুপ্ত করা হয়েছিল। সে ক্ষমতা সরাসরি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাধীন করা হয়েছিল। ফলে সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিচার বিভাগ থেকে নির্বাহী বিভাগ পৃথক্করণের বিধানের সঙ্গে বিষয়টি সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে। জিয়াউর রহমান '৭৯ সালে পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদ সমুন্নত রাখতে উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগ ও অপসারণের বিষয়ে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করেন এবং নিজে একজন রাষ্ট্রপতি হয়েও রাষ্ট্রপতির একক কর্তৃত্বের ক্ষমতা খর্ব করে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সুপারিশ অনুয়ায়ী রাষ্ট্রপতির পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিধান করেন। এটাকে কোনোভাবেই অপব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই।

সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে প্রবীণ এই আইনজীবী নেতা বলেন, সরকার হঠাৎ করে উচ্চ আদালতের বিচারকদের অপসারণ বা অভিশংসনের ক্ষমতা সংসদের কাছে তুলে দিতে চাচ্ছে, যে সংসদের বৈধতাই প্রশ্নবিদ্ধ। অথচ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বিধান ছিল সংবিধানের একটি মীমাংসিত ইস্যু। উচ্চ আদালত পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করলেও ৯৬ অনুচ্ছেদের বিষয় রেখে দিয়েছিল। তাই একটি সেটেলড ইস্যুকে আনসেটেলড করার বা সংবিধানে ষোড়শ সংশোধনী এনে ৯৬ অনুচ্ছেদ সংশোধনের কোনো প্রয়োজনই দেখি না। কারণ যে কোনো অবস্থায় দেশে আইনের শাসন যাতে কায়েম থাকে, উচ্চ আদালতের নির্দেশনা যাতে প্রশ্নবিদ্ধ না হয় সে বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। কারণ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা জনগণের বিচার পাওয়ার শেষ আশ্রয়স্থল। এখানে যদি জনগণের আস্থার সংকট তৈরি হয়, তবে দেশে আইনের শাসন বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। সে ক্ষেত্রে মানুষ আদালত ত্যাগ করে অন্য পথে পা বাড়াবে বা নিজেরা আইন হাতে তুলে নেবে, যা আইনের শাসনের ক্ষেত্রে বিরাট হুমকি সৃষ্টি করবে।

খন্দকার মাহবুব বলেন, আইনের শাসনের জন্য উচ্চ আদালতের স্বাধীনতা অপরিহার্য। সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করা হলে তা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করবে। কারণ উচ্চ আদালতের বিচারকরা ক্ষমতাসীন দলের ভয়ে এক ধরনের ভীতিতে থাকবেন, যার ফলে তাদের মধ্যে ক্ষমতাসীন দলের অনুগত আচরণের প্রবণতা দেখা দেবে, যা হবে স্বাধীন বিচারালয়ের জন্য ভয়ঙ্কর। তা ছাড়া আমাদের মনে রাখতে হবে, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংসদীয় নেতার একচ্ছত্র ক্ষমতা বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দলীয় প্রধানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংসদে কারও স্বাধীন মতামত বা ভোট দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তাই সবাইকে ব্যক্তিগত মতামত বিসর্জন দিয়ে দলীয় মতামত গ্রহণ করতে হয়। ভারত, অস্ট্রেলিয়ায় যে বিধান আছে সেখানে ভিন্ন আইন দ্বারা বিচারকদের প্রটেকশন দেওয়া আছে। সেখানে বিচারকদের অপসারণের প্রস্তাব সংসদে যাওয়ার আগে একটি নিরপেক্ষ সংস্থা দ্বারা বিষয়টি মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করার বিধান আছে। সেখানে যদি গিল্টি প্রমাণিত হয় তবেই তা সংসদে যায়। আমাদের প্রস্তাবিত সংশোধনীতে বিচারক অপসারণের ক্ষেত্রে কী পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে তা স্পষ্ট করা হয়নি। তা ছাড়া সেসব সংবিধানে ৭০ অনুচ্ছেদের মতো রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করার মতো বিধান নেই। তিনি বলেন, আমাদের সুপ্রিম কোর্ট যথেষ্ট প্রজ্ঞা ও ধৈর্যের সঙ্গে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করার জন্য বারবার সরকারকে তাগাদা দিয়ে একটি অবস্থানে নিয়ে আসে। ২০০৭ সালে মাসদার হোসেন মামলার রায়ের আলোকে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ওই আইনের আওতায় নিম্ন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, শৃঙ্খলাবিধান সুপ্রিম কোর্টের আওতায় দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এ দায়িত্ব পালনের জন্য যে জনবল ও অবকাঠামো প্রয়োজন, সুপ্রিম কোর্ট থেকে এবং সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে বারবার দাবি করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সরকার তা করেনি। এর ফলে নিম্ন আদালত এখনো সরাসরি সরকার বা আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। সবকিছু সরকার ঠিক করে আইন রক্ষার্থে তা পাঠানো হচ্ছে প্রধান বিচারপতির অনুমোদনের জন্য। কিন্তু নিম্ন আদালতের বিচারকদের বিচারিক কর্মকাণ্ড মূল্যায়নের জন্য প্রধান বিচারপতির কাছে জনবল ও অবকাঠামো না থাকার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি নিয়মমাফিক অনুমোদন দিয়ে থাকেন। এমনও দেখা গেছে, আইন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ অনুযায়ী প্রধান বিচারপতির দফতর থেকে অনুমোদন পাওয়া না গেলে মন্ত্রণালয় বিষয়টিকে ধামাচাপা দিয়ে দেয়। এ ছাড়া উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংবিধানের আলোকে একটি নীতিমালা করার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট বার, দেশি-বিদেশি স্টেকহোল্ডারসহ বুদ্ধিজীবী ও গণমাধ্যম সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও অদৃশ্য কারণে তা করা হচ্ছে না। আমার জানা মতে, আইন মন্ত্রণালয় থেকে নীতিমালার একটি খসড়া প্রণয়ন করা হলেও সরকার তা আমলে নেয়নি।