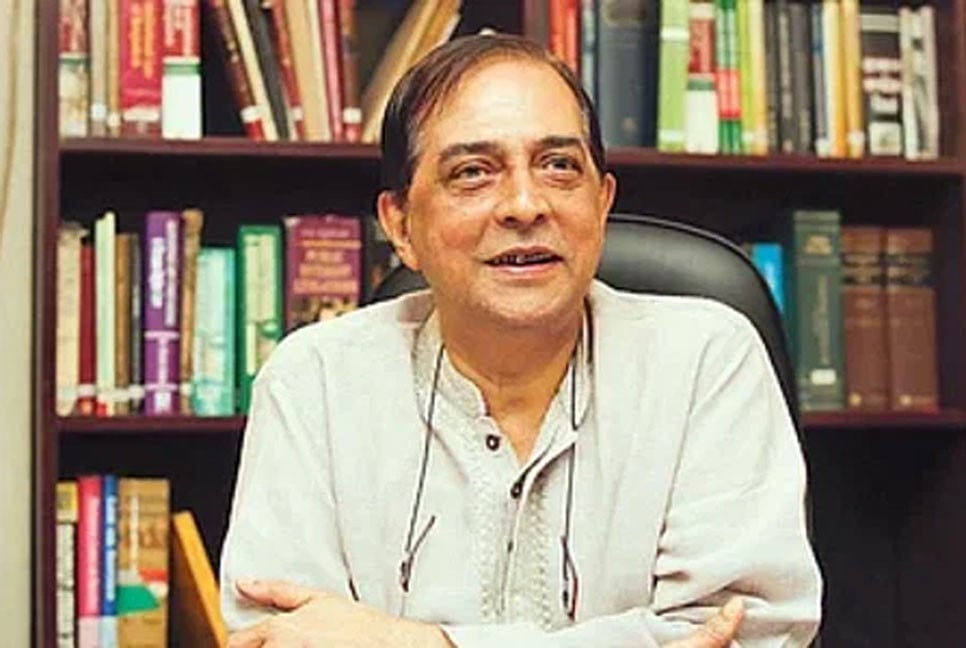

আমার শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার। শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন বলছি এ কারণে যে, সেই শ্রদ্ধা এখন অবশিষ্ট আছে তা আর বলতে পারছি না। ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন ঠিকই বলেছেন, শ্রদ্ধা করার মতো মানুষ কমে যাচ্ছে। এ কে খন্দকার কর্তৃক লিখিত '১৯৭১ : ভেতরে বাইরে' বইটি সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়ার পর তা নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়। বইটির ভেতরে ব্যাপক অসঙ্গতি, স্ববিরোধী কথা, প্রতিষ্ঠিত সত্যকে বিকৃত করা এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসামান্য দূরদৃষ্টিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে যেসব কথা তিনি বলেছেন, তাতে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে এটাই স্বাভাবিক। আগস্ট মাসে বইটি যখন প্রকাশিত হয় তখন দেশের বাইরে থাকার কারণে এতদিন আমার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারিনি। তবে বইটি সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসবিদ, কলামিস্ট, সাংবাদিক ও সুধীজনের লেখা প্রযুক্তির সুযোগে বিদেশে বসেই পড়েছি। তাতে বইয়ের বিষয়বস্তু ও বিতর্কিত ইস্যুগুলো সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হয়েছে। দেশে ফিরে এক বন্ধুজনের কাছ থেকে বইটি সংগ্রহ করে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছি। মুক্তিযুদ্ধের জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রস্তুতি, চিন্তাভাবনা ও নির্দেশনা ছিল না, এসব কথা তো পঁচাত্তরের পর থেকে রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাবিরোধী রাজনৈতিক শিবির থেকে বলা হচ্ছে। কিন্তু তারা হালে পানি পায়নি। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে ও দর্শনে বিশ্বাসী লেখক, বুদ্ধিজীবীরা প্রমাণ করেছেন এসব ডাহা মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি উদ্দেশ্যমূলকভাবে। কিন্তু আওয়ামী লীগের সদ্য সাবেক হওয়া মন্ত্রী ও সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের সভাপতি এ কে খন্দকার যখন মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজনীতিক ও তাদের দোসরদের সুরে নতুন করে একই কথা বলেন, তখন প্রমাণিত মিথ্যা জানা সত্ত্বেও পুরনো কথা বলার জন্য মুক্তিযুদ্ধের দর্শনে বিশ্বাসী লেখক-বুদ্ধিজীবীরা আবার কলম ধরেছেন। '১৯৭১ : ভেতর বাইরে' বইটিতে যেসব গুরুতর অসঙ্গতি, স্ববিরোধী কথা ও অসত্য কথন আছে সেগুলোর অসারতা ইতিমধ্যে বিভিন্নজনের লেখার মাধ্যমে দেশের মানুষ জেনেছেন। তাই আমি সেসব বিষয়ের ওপর আর বিস্তারিত কিছু আজ লিখব না। আমি শুধু মুক্তিযুদ্ধের জন্য বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী সামরিক প্রস্তুতি ও নির্দেশনা সম্পর্কে আজকের লেখায় আলোকপাত করব। তাতে প্রসঙ্গের যৌক্তিকতায় আমারই আগে লেখা দুয়েকটি প্রবন্ধ থেকে কিছু কিছু কথার পুনরাবৃত্তি হবে।

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও তার প্রস্তুতির জন্য বঙ্গবন্ধুর যে সামরিক দর্শন ছিল তা উপলব্ধি করতে হলে ইতিহাসের দুটি অধ্যায়ের দিকে আমাদের নজর দেওয়া প্রয়োজন। প্রথম অধ্যায়টি একাত্তরের আগে, বিশেষ করে সত্তরের নির্বাচন এবং ষাটের দশকে বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি ও সে সময়ের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের সমষ্টি। দ্বিতীয় ঘটনা ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ এবং সেই ভাষণের ভেতর নিহিত সমর-কৌশলের দিক-নির্দেশনা। বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের লক্ষ্যই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাঙালিদের যে করতে হবে, তাও তার দূরদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল বহু আগে।

২. তাই দেখা যায়, ছয় দফার ষষ্ঠ দফার মাধ্যমে বাঙালি যুবসমাজের একটা অংশকে পাকিস্তানের নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোকে অনুসরণ করেই সামরিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। যাতে তারাই মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় হতে পারে বাংলাদেশ গণমুক্তি ফৌজের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রস্থল। তাদের ঘিরেই যাতে সব বাঙালি সুসংগঠিত হয়ে যুদ্ধ চালাতে পারে। ছয় দফার ষষ্ঠ দফায় পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারা-মিলিটারি গঠনসহ অন্যান্য বিষয়ও বঙ্গবন্ধু সনি্নবেশিত করেন। যেমন- এক. আনসার বাহিনীকে ইউনির্ফমধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তর করা। দুই. ইপিআর অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (বর্তমান বিজিবি) বাহিনীকে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্ত করা। তিন. পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা স্থাপন করা। বাংলাদেশের ভূবিন্যাস হচ্ছে নদীবহুল, জলাশয়পূর্ণ ও নিচু জমিনে সংমিশ্রণ।

ষাট ও সত্তরের দশকে এটা ছিল বর্তমান সময়ের চেয়ে আরও প্রকট। সামরিক বাহিনীর ভারী যান চলাচলের জন্য সড়কপথ ছিল অনুপযুক্ত। ষষ্ঠ দফার মূল উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে আনসার ও ইপিআর (বর্তমান বিজিবি) বাহিনীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রচলিত ও অপ্রচলিত যুদ্ধ-কৌশলে প্রশিক্ষিত করে রাখা। বঙ্গবন্ধু জানতেন, উপযুক্ত সময়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের ডাক দিলে বাঙালি যে যেখানে থাকুক তারা সেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তখন ইউনির্ফমধারী আনসার ও ইপিআর বাহিনী প্রাথমিক অবস্থায় দেশব্যাপী একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ যুদ্ধ সংগঠিত করতে পারলে স্বাধীনতাকামী বিপুলসংখ্যক বাঙালি তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী তখন হয়ে পড়বে শুধু শহরকেন্দ্রিক। বাংলাদেশ হবে পাকিস্তানি সেনাদের জন্য বধ্যভূমি। আর এই যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যে অস্ত্র ও গোলাবারুদ দরকার হবে তা যেন পূর্ব পাকিস্তানে তৈরি হয়, সে জন্য এ অঞ্চলে অস্ত্র কারখানা স্থাপনের দাবি ছিল ছয় দফার ভেতরে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ষষ্ঠ দফার সফল প্রয়োগ আমরা দেখেছি আনসার ও ইপিআর বাহিনীর যথার্থ ভূমিকায়। এভাবেই বঙ্গবন্ধু যথাসময়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ধাপে ধাপে বাঙালি জাতিকে নিয়ে আসেন একাত্তরে, স্বাধীনতা অর্জনের চূড়ান্ত মোহনায়।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ যখন সমাসন্ন তখন বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণের শেষাংশে চূড়ান্ত সামরিক নির্দেশনা দিয়ে দিলেন। যেমন : এক. 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে'। দুই. 'জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা-যা আছে সবকিছু তোমরা বন্ধ করে দিবে'। তিন. 'আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব'। চার. 'শত্রু পিছনে ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে'। পাঁচ. 'বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, নন-বাঙালি যারা আছেন তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়'। ছয়. 'প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক'। এই পর্যায়ে বাস্তবতার নিরিখে এবং পূর্বে সংঘটিত বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐতিহাসিক শিক্ষার প্রেক্ষাপটে সামরিক নির্দেশনার আর বাকি রইল কি? বৃহৎ এবং দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধের জন্য মাও সে তুংয়ের খ্যাতনামা ম্যাঙ্মি হলো, 'শত্রু যখন ক্লান্ত হয়ে পিছু হটবে ও নিজেদের সঙ্কুচিত করবে তখন তাকে ধাওয়া করো এবং আঘাত কর। আর শত্রু যখন এগুবে তখন পথে অসংখ্য ছোট ছোট বাধা সৃষ্টি কর এবং নিজেরা চলে যাও নিরাপদ স্থানে'। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা ও যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার নির্দেশ ছিল মাও সে তুংয়ের উপরোক্ত সফল গেরিলাযুদ্ধের কৌশলের প্রতিফলন।

৩. এ নির্দেশের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু স্পষ্টতই বাঙালি জনগোষ্ঠীকে যুদ্ধে শামিল হতে বলেছিলেন। এই সূত্রের সফল প্রয়োগ যত বেশি হবে, ততই গেরিলাবাহিনীর সংখ্যা ও শক্তি গুণিতক হারে বাড়তে থাকবে। ফলে আক্রমণকারী বা দখলদারদের ভিতরে ভীতির সঞ্চয় হবে, তারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে ক্যাম্প ও বাংকারের মধ্যে। আর তখন শত্রুর পরাজয় হয়ে পড়ে অবশ্যম্ভাবী এবং সময়ের ব্যাপার মাত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে আত্মসমর্পণের আগ পর্যন্ত পাকিস্তান বাহিনীর অবস্থা সর্বত্রই ক্যাম্প ও বাংকারভিত্তিক হয়ে গিয়েছিল। আধুনিক কনভেনশনাল বা প্রচলিত এবং নন-কনভেনশনাল বা অপ্রচলিত, উভয় যুদ্ধেই Denial Plan কার্যকর করা যুদ্ধের একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই পরিকল্পনার মূল কথা হলো- নিজেদের কোনো সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা শত্রু যেন ব্যবহার করতে না পারে। রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু বন্ধ করা এবং ভাতে মারব ও পানিতে মারব নির্দেশনার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সমরকৌশল Denial Plan বাস্তবায়ন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। উল্লিখিত চতুর্থ নির্দেশনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু মূলত সারা জাতি এবং বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে যারা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করবে তাদের সবার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। যুদ্ধ চলাকালীন দেশের অভ্যন্তরে রাজাকার, আল-বদর এবং তাদের সহযোগী রাজনৈতিক দলের অনুসারী দ্বারা পঞ্চম বাহিনী (Fifth Columnist) সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তারা মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকদের বাড়িঘর, ধনসম্পদ লুটতরাজে লিপ্ত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু তার দূরদৃষ্টি দিয়ে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করেছিলেন, যাতে তারা সবাই মিলে ওই সব ভেতর ও বাইরের বাধা অতিক্রম করে মুক্তিযুদ্ধকে একটি সফল সমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। পঞ্চম নির্দেশনার তাৎপর্য ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। একটি দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে প্রাথমিক পর্যায়ে অতিক্রম করে যখন সে যুদ্ধটি পরিপক্বতার দিকে অগ্রসর হয় তখন দখলদার বাহিনী হয়ে পড়ে শহর বা নগরমুখী। বৃহত্তর গ্রামাঞ্চল চলে যায় স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে। জনতার জলস্রোতে মাছের মতো মিশে যায় গেরিলা যোদ্ধারা। ওই সময় দখলদার বাহিনীর আইন-কানুনের কোনো প্রয়োগ থাকে না, মূল্যও থাকে না। অন্যদিকে যুদ্ধ যেহেতু চলমান, সেহেতু নতুন স্বাধীন সরকারের প্রচলিত বা কনভেনশনাল আইনি বিধি-বিধান তৈরি ও তা প্রয়োগ করার কোনো সুযোগ থাকে না। ওই পরিস্থিতিতে দেশব্যাপী ছোট-বড় গ্রুপে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গেরিলা যোদ্ধাদের নৈতিক মনোবলের ওপর নির্ভর করে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জানমালের নিরাপত্তা। আর যোদ্ধাদের মনোবল টিকে থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণ তারা নেতার হুকুমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং যে কারণে তারা যুদ্ধ করছে তার ওপর প্রবল বিশ্বাস অটুট থাকে। যুদ্ধের পুরো নয় মাস দেশের অভ্যন্তরে কোনো নিয়মতান্ত্রিক পুলিশ বা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী না থাকলেও আইন-শৃঙ্খলার বড় ধরনের কোনো অবনতি ঘটেনি। এ এক অপূর্ব বিরল ঘটনা। নেতার প্রতি এমন বিরল আস্থার কারণেই দেশ মাত্র নয় মাসের মাথায় স্বাধীন হয়েছিল। ষষ্ঠ নির্দেশনার তাৎপর্য ছিল প্রধানত দেশব্যাপী যাতে বাঙালিরা সঠিক নেতৃত্বের অধীনে সুসংগঠিত হয় এবং সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। যুদ্ধোন্মুখ সাধারণ মানুষ এবং অস্ত্রধারী বাঙালি, সেনা, ইপিআর, পুলিশ ও অন্যদের শত্রু যেন অতর্কিত হামলা করে পর্যুদস্ত করতে না পারে। দুটি ছোট উদাহরণ বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করবে।

৪. ১৯৭১ সালে জয়দেবপুরে অবস্থিত দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ঘিরে ১৯ মার্চ থেকে সংঘটিত ঘটনাবলি এবং উপ-অধিনায়ক মেজর সফিউল্লাহর (বাংলাদেশের প্রথম সেনাপ্রধান জেনারেল সফিউল্লাহ) নেতৃত্বে ২৮ মার্চ বিদ্রোহ করে কোনো রকম ক্ষয়ক্ষতি ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ ইউনিট যেভাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে তাতে প্রমাণ হয় ৭ মার্চের ভাষণই ছিল বঙ্গবন্ধুর চূড়ান্ত নির্দেশনা। কিন্তু ওই সময় দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক লে. কর্নেল কাজী রকিবুদ্দিন ইউনিটের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান না করে ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে থেকে যান। এখন লে. কর্নেল রকিব যদি বলেন, তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের কোনো নির্দেশনা পাননি, তাহলে কি তা গ্রহণযোগ্য হবে? দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটেছে যশোরে অবস্থিত প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বেলায়। ২৯ মার্চ পর্যন্ত প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট শীতকালীন প্রশিক্ষণের জন্য যশোর সেনানিবাস থেকে ২৫ মাইল দূরে চৌগাছায় অবস্থান করছিল। ইউনিটের অধিনায়ক বাঙালি অফিসার লে. কর্নেল রেজাউল জলিল ইচ্ছা করলে অক্ষত অবস্থায় সম্পূর্ণ ইউনিট নিয়ে চৌগাছা থেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে পারতেন। কারণ ইউনিটের সব সৈনিক ছিল বাঙালি। কিন্তু বাঙালি অধিনায়ক রেজাউল জলিল উল্টো কাজ করলেন। ২৯ মার্চ বিকালে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে তিনি যশোর সেনানিবাসে ফিরিয়ে আনেন এবং সৈনিকদের কাছ থেকে রেডিও সেট তুলে নেন, যাতে তারা বাইরের কোনো খবর না পান। তারপর ৩০ মার্চ ঘটে সেই মর্মান্তিক ঘটনা। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২৫ বেলুচ ও ২২ এফএফ রেজিমেন্ট প্রথম বেঙ্গলের ওপর আক্রমণ চালায়। অধিনায়ক রেজাউল জলিল বাঙালি হয়েও নির্লিপ্ত থাকেন। বাঙালি সৈনিকরা তখন নিজেরাই অস্ত্রাগার ভেঙে অস্ত্র বের করে বিদ্রোহ করেন এবং পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ওই দিন সন্ধ্যা নাগাদ সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন। বাঙালি অফিসার লে. হাফিজউদ্দিন ও লে. আনোয়ার সৈনিকদের সঙ্গে যোগ দেন। তবে সেনানিবাস ত্যাগ করতে গিয়ে লে. আনোয়ারসহ ৪০ জন বাঙালি সৈনিক নিহত হন (মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান এ এস এম সামছুল আরেফিন, পৃ. ৫-৬)। প্রথম ইস্ট বেঙ্গল ও দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুটি উদাহরণ সংক্ষিপ্তভাবে এখানে তুলে ধরলাম এ কারণে যে, রাজনৈতিক নেতৃত্বের নির্দেশনার অভাব নয়, স্থানীয় বাঙালি অফিসারদের নৈতিক সাহস এবং বাঙালি জাতির স্বাধীনতার প্রতি তাদের নিজস্ব দায়বদ্ধতাই মূলত প্রাথমিকভাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করা, অথবা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধান ভূমিকা রেখেছে। একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে আরেকটি রাষ্ট্রের যখন যুদ্ধ হয় তখন যে প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতি গ্রহণ ও নির্দেশনা দেওয়া যায়, স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য সঙ্গত কারণেই সেই একই প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতি গ্রহণ এবং নির্দেশনা দেওয়া যায় না। তার কোনো সুযোগ থাকে না। একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্য থেকে এক অংশকে আলাদা করে নতুন একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার জন্য সব রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত একতরফাভাবে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করলে তার পরিণতি কতবড় ভয়ঙ্কর হয় এবং তাতে সব কূল হারানো যে অবধারিত, তার উদাহরণ তো ইতিহাসে অভাব নেই। তাই উপসংহারে এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকারকে সবিনয়ে অনুরোধ করছি, জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে, দোহাই স্যার জেনেশুনে বিষপান করবেন না।

লেখক : কলামিস্ট ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক। [email protected]