১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ভারতীয় উপমহাদেশের ভূরাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি স্মরণীয় এবং ঐতিহাসিক ঘটনা। এই যুদ্ধের শুরু থেকে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতন, বৈষম্য এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির সংগ্রামে সেনাবাহিনীর সদস্যরা অসামান্য সাহস এবং আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতা অর্জনে একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তিমূলক ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নামে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালায় যে রাতে ঢাকায় ৩৫ হাজারেরও বেশি মানুষের প্রাণহানি হয়েছিল। বাঙালি সেনাসদস্যরা ২৫ মার্চের গণহত্যার পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী থেকে বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই শহীদ হন।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে মুজিবনগরে গঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার। এই সরকারের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কয়েকটি ইউনিট এবং ইপিআর সদস্যরা সরাসরি প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই প্রাথমিক প্রতিরোধকে একটি সশস্ত্র সাংগঠনিক কাঠামোতে রূপ দেওয়ার প্রথম দৃশ্যমান সামরিক পদক্ষেপ ‘১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিলের তেলিয়াপাড়া সম্মেলন’। তৎকালীন সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার তেলিয়াপাড়া চা-বাগানের ডাকবাংলোয় অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রতিরোধযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাহিনীগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং মুক্তিযুদ্ধকে একটি কেন্দ্রীয় কমান্ডের আওতায় আনতে বাঙালি অফিসারদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কর্নেল (অব.) এম এ জি ওসমানীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণের আগপর্যন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় তেলিয়াপাড়া সম্মেলনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পুরো বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিরোধ চলতে থাকে।

বাংলাদেশকে ১১টি সামরিক অঞ্চলে বিভক্ত করে সামরিক অফিসারদের নেতৃত্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে। অসামরিক যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, যুদ্ধের কৌশল, মৌলিক যুদ্ধপ্রস্তুতি ইত্যাদি বিষয়ে সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের নিয়ে দ্রুততার সঙ্গে সংগঠনের মাধ্যমে যুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর একটি প্রাথমিক কাঠামো তৈরি করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে মুক্তিবাহিনী, যা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাংলাদেশি সেনাসদস্য এবং সাধারণ জনগণের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যার পর অসংখ্য সেনাসদস্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তাঁদের পাশাপাশি হাজার হাজার সাধারণ মানুষ, শিক্ষার্থী, কৃষক, এবং শ্রমিকও এই বাহিনীতে যোগদান করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং আসামের বিভিন্ন ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গেরিলা কৌশল, অস্ত্র ব্যবহার এবং কৌশলগত আক্রমণ পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হয়। মুক্তিবাহিনী সাধারণ জনগণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পাকিস্তানি বাহিনীকে দুর্বল করে, যা মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মুক্তিযুদ্ধকে কার্যকর ও সংগঠিত করার জন্য বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। প্রতিটি সেক্টরের নেতৃত্ব দায়িত্বশীল সামরিক কর্মকর্তাদের হাতে ছিল। সেক্টর ১-এর আওতায় ছিল চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী এবং নোয়াখালীর দক্ষিণাঞ্চল। এই সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। সেক্টর ২-এর আওতায় ছিল ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ এবং ময়মনসিংহের কিছু অংশ। এর নেতৃত্বে ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ। এই অঞ্চলে গেরিলা কার্যক্রমের মাধ্যমে ঢাকার চারপাশে পাকিস্তানি বাহিনীকে দুর্বল করার কাজ চালানো হয়। সেক্টর ৩-এর ভৌগোলিক সীমানা ছিল সিলেট এবং কুমিল্লা। এর কমান্ডার ছিলেন মেজর কে এম শফিউল্লাহ। এই অঞ্চলে তামাবিল, শ্রীমঙ্গল এবং মেঘনা-কুশিয়ারা নদীর আশপাশের অভিযান ছিল উল্লেখযোগ্য। সেক্টর ১০ মূলত নৌ-কমান্ড হিসেবে পরিচিত। এর আওতায় ছিল সমগ্র বাংলাদেশের নদী এবং সমুদ্র অঞ্চল। চট্টগ্রাম এবং মোংলা বন্দরে পরিচালিত নৌ আক্রমণ ছিল এই সেক্টরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য। ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল সেক্টর ১১-এর কমান্ডার ছিলেন স্কোয়াড্রন লিডার এম হামিদুল্লাহ খান। টাঙ্গাইল অঞ্চলে পরিচালিত গেরিলাযুদ্ধ এবং পাকিস্তানি বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর ওপর আক্রমণ ছিল এই সেক্টরের প্রধান কর্মকাণ্ড। মধুপুর অঞ্চলে গেরিলা অভিযান ছিল এই সেক্টরের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

পরবর্তী সময়ে গেরিলা পদ্ধতির পাশাপাশি ‘Conventional’ বা নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধের মাধ্যমে বড় আকারের সামরিক আক্রমণ পরিচালনার জন্য তিনটি বিশেষ ফরমেশন (ব্রিগেড পর্যায়ে) গঠন করা হয়েছিল। এই ফরমেশনগুলো (জেড ফোর্স, কে ফোর্স এবং এস ফোর্স) গঠিত হয় মূলত পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিদ্রোহ করা এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা বাঙালি সেনাদের নিয়ে। প্রতিটি ফোর্সের নেতৃত্বে একজন দক্ষ সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন। ১, ৩ এবং ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সমন্বয়ে গঠিত জেড ফোর্সের নেতৃত্বে ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। ৭ জুলাই ১৯৭১-এ এটি গঠিত হয়। প্রধানত সেক্টর ১, ১১ এবং ৯-এর আওতায় জেড ফোর্স তার কার্যক্রম পরিচালনা করত। কে ফোর্সের নেতৃত্বে ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ। এটি গঠিত হয় ১৪ অক্টোবর ১৯৭১ সালে। ৪, ৯ এবং ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সমন্বয়ে এই ব্রিগেড গঠিত হয়। এই বাহিনী পূর্বাঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। অক্টোবর মাসে গঠিত এস ফোর্সের নেতৃত্বে ছিলেন মেজর কে এম শফিউল্লাহ। দ্বিতীয় এবং ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সমন্বয়ে এস ফোর্স গঠিত হয় এবং সেক্টর ৩ এ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

স্বাধীনতাযুদ্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কার্যক্রমকে তিনটি ধাপে ভাগ করা যায় : প্রথমত প্রতিরোধ এবং সংগঠন পর্যায়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বর গণহত্যার পর বাঙালিরা প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সংঘটিত হয়। এই পর্যায়টি ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপনের সময়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিপুলসংখ্যক বাঙালি সদস্য পাকিস্তানের দখলদারত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গিয়ে পালিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। কর্নেল এম এ জি ওসমানী মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেন। এই সময় মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা কৌশল অবলম্বন করে পাকিস্তানি বাহিনীর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ লাইন কেটে দেয় এবং ছোট ছোট আক্রমণ চালিয়ে তাদের দুর্বল করে। গেরিলা দলগুলো শহরের ভিতরে এবং আশপাশের এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আকস্মিক হামলা চালাত। গেরিলা হামলাগুলোর পরিকল্পনা করতেন সেনা অফিসাররা এবং তাদের সঙ্গে বেসামরিক যোদ্ধারাও থাকতেন। উল্লেখযোগ্য অভিযানসমূহের মধ্যে আছে টাঙ্গাইল অপারেশন, চট্টগ্রাম অভিযান ইত্যাদি। প্রায় প্রতিদিন দেশের কোথাও না কোথাও মুক্তিবাহিনী গেরিলা হামলা চালিয়ে পাকবাহিনীকে ধীরে ধীরে দুর্বল করতে থাকে এবং সীমান্ত এলাকা থেকে দেশের অভ্যন্তরে অগ্রসর হয়। সব থেকে বড় ক্ষতি করে পাকিস্তান বাহিনীর মনোবলের। অপরদিকে গেরিলা হামলায় সফলতার কারণে মুক্তিবাহিনীর মনোবল ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

দ্বিতীয় ধাপে (অক্টোবর-নভেম্বরে) যুদ্ধের গতি বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে। এ সময় সীমান্তবর্তী মেহেরপুর এবং চুয়াডাঙ্গা মুক্তাঞ্চল হিসেবে গড়ে ওঠে। এই এলাকাগুলোতে মুক্তিযোদ্ধারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করে। এ সময়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অনেক সফল অভিযান পরিচালনা করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বারহাট্টা যুদ্ধ এই যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি বড় দল পরাজিত হয়। নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা এলাকায় পাকিস্তানি সেনারা তাদের অবস্থান শক্তিশালী করে এবং সেখান থেকে আশপাশের এলাকায় আক্রমণ পরিচালনা করছিল। মুক্তিযোদ্ধারা এই অঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনীর ঘাঁটি ধ্বংস করার জন্য একটি সুপরিকল্পিত আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি সেনারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং এলাকা মুক্ত হয়। এই যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর অনেক সেনা নিহত ও বন্দি হন। চিলমারী অপারেশন- কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী অপারেশন ছিল মুক্তিযুদ্ধের একটি কৌশলগত বিজয়, যেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয়। পাকিস্তানি বাহিনীর প্রধান সরবরাহ লাইনটি কেটে ফেলা, যা তাদের উত্তরাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পাকিস্তানি বাহিনীর গুদাম ও যোগাযোগ কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়। পাকিস্তানি সেনারা সরবরাহ সংকটে পড়ে এবং তাদের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়। এটি মুক্তিবাহিনীর উত্তরাঞ্চলে অগ্রযাত্রার পথ সুগম করে।

তৃতীয় বা চূড়ান্ত ধাপে ঢাকার চারপাশের অভিযান : যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ঢাকাকে মুক্ত করার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী যৌথভাবে ঢাকার চারপাশের এলাকাগুলোতে আক্রমণ চালিয়ে দখলদার বাহিনীকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। সেনাবাহিনীর কৌশল ছিল ঢাকার চারপাশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দখল করে শহরকে বিচ্ছিন্ন করা। গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী, মিরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য একযোগে আক্রমণ চালানো হয়। পূর্ব দিক থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুমিল্লার দিক থেকে সেনারা অগ্রসর এবং উত্তর দিক থেকে ময়মনসিংহের দিক দিয়ে সেনাবাহিনী ঢাকার দিকে অগ্রসর হয়। পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকেও আক্রমণ চালিয়ে দখলদার বাহিনীর ঘাঁটি দুর্বল করা হয়। এই তিনটি ধাপে সমন্বিত প্রভাবের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধারা বিজয় অর্জনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। এ ছাড়া চাঁদপুর যুদ্ধও বিখ্যাত। মেঘনার অববাহিকায় ত্রিমুখী যুদ্ধ হয়। অর্থাৎ স্থল-নৌ-বিমান তিন পথেই লড়াই হয় এখানে। ডিসেম্বরের এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী জয়লাভ করে।

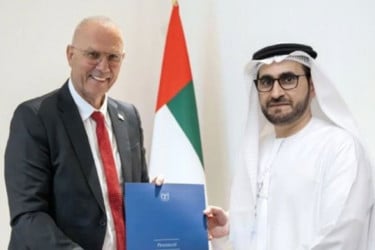

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনী স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও দেশপ্রেম ও সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যখন নানা সংকটে ভুগছিল, তখন সেনাবাহিনী দেশ পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। স্বাধীনতার পর থেকেই সেনাবাহিনীর সদস্যরা শুধু দেশের নিরাপত্তা নয়, বরং আন্তর্জাতিক মঞ্চেও নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আন্তর্জাতিক খ্যাতি সবচেয়ে বেশি বেড়েছে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের মাধ্যমে। ১৯৮৮ সালে প্রথমবারের মতো শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সেনাবাহিনী আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় নিজেদের সম্পৃক্ত করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে স্থান করে নেয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে, বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের আত্মত্যাগ ও দক্ষতার জন্য প্রশংসিত হতে দেখা গেছে। অদ্যাবধি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সেনাসদস্য জাতিসংঘ মিশনে অংশ নিয়েছে এবং এর মাধ্যমে দেশের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। শান্তিরক্ষায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অনেক বাংলাদেশি সেনাসদস্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করেছেন।

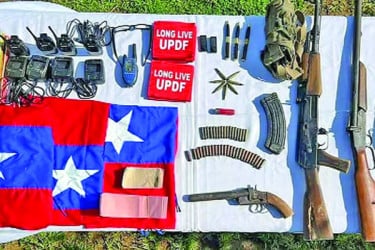

দেশীয় প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হাত থেকে স্থানীয় জনসাধারণকে নিরাপত্তা প্রদান, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং যেকোনো অস্থিতিশীল পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দীর্ঘদিন ধরে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। এ ছাড়াও রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প বা ভূমিধসের সময় সেনাবাহিনী বরাবরই দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। ত্রাণ বিতরণ থেকে শুরু করে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা, আশ্রয়শিবির তৈরি এবং অবকাঠামো পুনর্র্নির্মাণে তাদের ভূমিকা জনগণের মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তা সঞ্চার করে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়, ২০০৭ সালের সিডর কিংবা সাম্প্রতিক সময়ে কুমিল্লা, ফেনী ও সিলেট অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যার সময়ে সেনাবাহিনী মানুষের জীবন বাঁচাতে নিরলসভাবে কাজ করেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শুধু দুর্যোগ মোকাবিলা বা শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করেই থেমে নেই। দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নেও সেনাবাহিনীর অবদান লক্ষণীয়। সড়ক, সেতু, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল পরিচালনায় তাদের ভূমিকা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতির ইতিহাসে একটি বিশেষ মর্যাদা অর্জন করে। এই যুদ্ধ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা সেনাবাহিনীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে। একই সঙ্গে তাদের আত্মত্যাগ জাতির মধ্যে দেশপ্রেম এবং ঐক্যের চেতনা জাগ্রত করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে সেনাবাহিনীর ভূমিকা ছিল সাহস, পরিকল্পনা এবং আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তাদের অবদান ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তি সম্ভব হতো না। বাংলাদেশের ইতিহাসে রণাঙ্গন থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশে অদ্যাবধি বাংলাদেশের সেনাবাহিনী তাদের ত্যাগ, সংগ্রাম ও সাহসিকতার জন্য চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্বাধীনতার জন্য তাদের লড়াই আমাদের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে; তাদের আত্মত্যাগ নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে।

লেখক : সেনা কর্মকর্তা