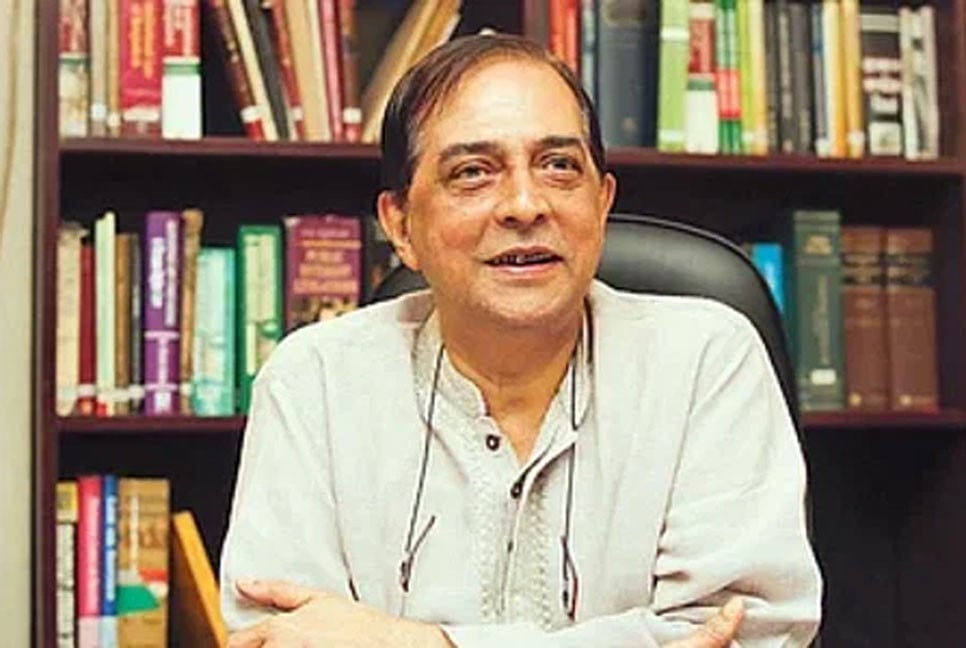

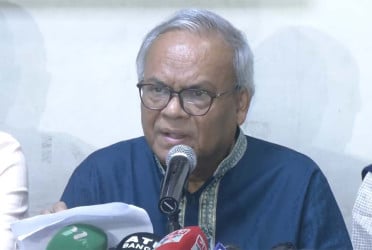

আমরা তখন সেনাবাহিনীতে। আমি সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর সিভিল ও মিলিটারিতে বাঙালিদের অংশগ্রহণ ছিল না বললেই চলে। সেনাবাহিনীতে আমাদের অংশগ্রহণ ছিল এক শতাংশের কম। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) ছিল অরক্ষিত। '৭১-এর নির্বাচনের সময় পূর্ব বাংলায় অবাঙালি ও বাঙালি সেনাদের উপস্থিতি ছিল সমান সমান। '৭০-এর নির্বাচনের ফলাফল সামনে রেখে পাক সেনাদের উপস্থিতি ক্রমেই বাড়তে থাকে। তাদের সেনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি সেনাদের নিরস্ত্র করার একটি প্রক্রিয়াও করতে চেয়েছিল। তবে মূলত ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পরই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সেনাবাহিনীতে থাকা বাঙালি সদস্যরা প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের অস্ত্র তাদের হাতে তুলে দেব না বলে সিদ্ধান্ত নিই। পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে ১৯ মার্চ জয়দেবপুর সেনানিবাসে আমার নেতৃত্বে বিদ্রোহ হয়। বিদ্রোহের পর আমরা সেখানে অবস্থান নিই। ওই বিদ্রোহের পর আমাদের ফোর্স সদস্যরা চাপ দিয়েছিল ঢাকা আক্রমণের। কিন্তু অল্প সেনা দিয়ে আক্রমণে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তখন পাকিস্তানিদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু সংলাপে বসেছেন। এ সময়ে আমরা বিদ্রোহ করলে পাকিস্তানিরা আমাদের ওপর দোষ চাপিয়ে তা বিশ্ববাসীকে জানাবে যে বাঙালি সেনারা বিদ্রোহ করেছে এবং সে বিদ্রোহ দমন করতে তারা সেনা পরিচালনা করেছে। এটা আমরা হতে দিতে চাইনি। পরে ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে পাক বাহিনী বর্বর হামলা করলে ওই রাতে কোড ওয়ার্ক (গোপন সাংকেতিক শব্দ) দিই, যা ২৯ মার্চ ময়মনসিংহে পেঁৗছায়। সেখানে আমরা সবাই জড়ো হই। একই সঙ্গে আমাদের ব্যাটালিয়নে কিছু পাক সেনা থাকায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিই। ৪ এপ্রিল সিলেটে আমাদের একটি কনফারেন্স হয়। সেখানে কর্নেল ওসমানী ছিলেন। ওই কনফারেন্সে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে একটি কাঠামো ঠিক করি। কর্নেল ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি ঘোষণা করা হয়। আরও সিদ্ধান্ত হয়- রাজনৈতিক নেতাদের বলব তারা যেন সরকার গঠন করেন।

১০ এপ্রিল তাজউদ্দীন সাহেব আগরতলা থেকে সরকার গঠনের ঘোষণা দেন। এর সঙ্গে তাজউদ্দীন সাহেব চারটি আঞ্চলিক কমান্ড ঘোষণা করেন। এর দায়িত্ব দেওয়া হয় চট্টগ্রামে জিয়াউর রহমান, কুমিল্লায় খালেদ মোশাররফ, সিলেট-ময়মনসিংহে আমাকে ও কুষ্টিয়া-মেহেরপুরে আবু ওসমান চৌধুরীকে। ১৭ এপ্রিল নতুন সরকার শপথ গ্রহণ করে। ১০-১৭ জুলাই ওই সরকারের (সেক্টর কমান্ডার) একটি কনফারেন্স হয়। ওই কনফারেন্সে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। এতে সিদ্ধান্ত হয়- মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে পরিচালিত করতে হবে। তিনটি ফোর্স গঠনে সিদ্ধান্তও তখনই হয়। এ কনফারেন্সের পর আমাদের কর্মকাণ্ড এমন পর্যায়ে যায় গেছে যে অক্টোবর-নভেম্বরে পাক বাহিনী পালাতে পারলেই বাঁচে।

আমি আর খালেদ মোশাররফ মিলে যে ফোর্স তৈরি করি তা হলো 'এস ফোর্স' ও 'কে ফোর্স'। এই 'এস ফোর্স' তৈরি করার পর আমি প্রথম যুদ্ধ করি আখাউড়ায়। আখাউড়ার যুদ্ধ হয় ৩০ নভেম্বর। সে যুদ্ধে আমরা মুকুন্দপুর থেকে আখাউড়া পর্যন্ত সব এলাকা দখল করে আখাউড়ায় বসেই যুদ্ধ পরিচালনা করেছি। ভারতও সেদিন থেকে মিত্রবাহিনী নামে আমাদের হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। নভেম্বরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে জয়েন্ট কমান্ড ফোর্স গঠন করা হয়। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফোর্সের দায়িত্ব দেওয়া হয় জেনারেল অরোরাকে। এরপর পাকিস্তানিদের অবস্থান খারাপ হওয়ায় আমেরিকা তাদের পরামর্শ দেয় ভারতকে যুদ্ধে নামানোর জন্য। তাদের পরামর্শে ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ বিষয় নিয়ে জাতিসংঘে বিতর্ক হয়। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নিয়ে তিনবার ভেটো দেয়। ৪ ডিসেম্বর আমরা আখাউড়ায় অবরোধ করে সেখানে এক ব্রিগেড পাকিস্তানি সেনাকে আত্দসমর্পণে বাধ্য করি। ৫ ডিসেম্বর আমরা সবাই ঢাকা দখলের দিকে এগিয়ে যাই। এ সময় মার্কিনিদের সপ্তম নৌবহর আসতে থাকে। জবাবে সোভিয়েত ইউনিয়নও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অষ্টম নৌবহর প্রস্তুত রাখে। আমরা ১৩ ডিসেম্বর ঢাকার আশপাশে অবস্থান করি। ১৬ ডিসেম্বর যখন ঢাকা চারপাশ দিয়ে অবরুদ্ধ করি তখন পাক বাহিনীর কমান্ডার নিয়াজি আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। এ আত্দসমর্পণে কোনো শর্ত ছিল না। অনুলিখন : রুহুল আমিন রাসেল