ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বেধেছিল ১৯৬৫ সালে, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে। কিন্তু আজও ওই বৈরিতার জন্য দোষারোপ করা হয় পাকিস্তানের তদানীন্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে। তাকে দায়ী করাটা ঠিকই আছে। তখনকার পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইউব খান এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, যত যাই হোক তিনি শান্তি বিঘ্নিত করতে চান না।

ভুট্টোর সঙ্গে যখন আমি কথা বললাম, দেখলাম তিনি যুদ্ধ বাধানোর ব্যাপারে নিজের ভূমিকা অস্বীকার করলেন না। তিনি বলেন, ওই সময় তার অনুভব হয়েছিল যে, পাকিস্তান যদি কখনো ভারতকে পরাস্ত করার কোনো সময় চায় তবে তা এখনই। ভুট্টো যুক্তি দেখান যে, ভারতের আছে শুধু কয়েকটি অস্ত্র কারখানা 'আর আমাদের রয়েছে একটু বাড়তি সুবিধা। সেটা মার্কিন সামরিক সহায়তার কারণে।'

পাকিস্তান যে যুদ্ধ বাধাবেই তা নিশ্চিত হয়ে ওঠে যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল বার্নার্ড ই. এন্ডারসনের এক চিঠিতে। ১৯৬৫ সালের অক্টোবরে 'টাইম' পত্রিকায় প্রকাশিত এ চিঠিতে তিনি বলেছেন, 'এপ্রিল মাসে আমি পাকিস্তান থেকে ফিরে এলাম। আমরা সবাই তখন জানতাম যে, এ যুদ্ধটা ধেয়ে আসছে। পাকিস্তানিরা তাদের বিমান আড়াল করে রাখবার জন্য আচ্ছাদন তৈরি করছিল, মাটিতে রাখা সরঞ্জামগুলোর হলুদ রঙের ওপর ধূসর রঙের পোচ দিচ্ছিল। আরও কত কী।'

১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের আক্রমণটা শুরু হয় শত শত অনুপ্রবেশকারীকে দিয়ে। আইউব খান এদের বলতেন 'ভুট্টোর মুজাহিদ'। এরা চুপি চুপি কাশ্মীরে ঢুকে পড়েছিল। অনুপ্রবেশ যে ঘটছিল সে বিষয়ে ভারতীয় পত্রপত্রিকায় প্রথম খবর বেরোয় ১৯৬৫-এর ৯ আগস্ট। একই দিনের পত্রিকায় দেখা যায়, ভারতীয় হাইকমিশনার কেওয়াল সিং রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট আইউবের কাছে পরিচয়পত্র পেশ করছেন আর আইউব আশ্বস্ত করছেন যে, সহযোগিতার উন্নয়নে ভারতের নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপের জবাবে পাকিস্তান ইতিবাচক সাড়া দেবে। তিনি এ যুক্তিও দেখালেন যে, কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ আর ভারতে অনুপ্রবেশ সমার্থক নয়। পাকিস্তান আশাহত হলো। কারণ 'অভ্যুত্থান'টা ব্যর্থ হয়েছে। কাশ্মীরিরা অনুপ্রবেশকারীদের মদদ না করায় এ পরিণতি। মনের দুঃখে খুবই ঘৃণার সঙ্গে ভুট্টো ওই 'মুজাহিদ'দের 'হাতো' বলে আখ্যায়িত করলেন। হাতো মানে মজুর।

আমি যখন ভুট্টোর সাক্ষাৎকার নিলাম তখন তিনি ব্যাখ্যা করলেন, 'একটা সময় ছিল যখন সামরিক দিক থেকে, বিরাট ধাক্কা দেওয়ার সক্ষমতা বা অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রে আমরা ভারতের চেয়ে বেশি এগিয়ে থেকেছি। আমরা সামরিক সহায়তা পাচ্ছিলাম। এ অবস্থা ১৯৬৫ পর্যন্ত বজায় ছিল। এদিকে দেখুন, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হচ্ছিল না। দুই দেশের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য এই সমাধান অত্যাবশ্যক। নিষ্পত্তিটা শান্তিপূর্ণ পথে হচ্ছে না। আর আমাদের রয়েছে সামরিক সুবিধা। সুবিধাজনক অবস্থায় থাকার জন্য আমাদের দোষারোপ করা হয়।'

ভুট্টো বলেন, 'দেশপ্রেমজনিত বিচক্ষণতা থেকে বলা ভালো যে, এসো সমস্যাটা শেষ করে দেওয়া যাক। রফা করে একটা মীমাংসায় আসা যাক। ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক হয়ে পড়েছিল। তাই, ১৯৬৫ পর্যন্ত আমি ভাবতাম যে, এই অবস্থায় (সামরিক সুবিধায় থাকা) আমরা যা করব তার নৈতিক যুক্তি থাকবে। আত্দনিয়ন্ত্রণাধিকার দিতে ভারত অঙ্গীকারবদ্ধ, তা দেওয়া হচ্ছে না। আর আমরা রয়েছি এই (সুবিধাজনক) অবস্থায়। সে অবস্থাটা এখন আর নেই। আমি জানি ওটা নেই। অন্য যে কারও চাইতে আমিই বেশি জানি যে, ওই অবস্থা নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না।' ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্কের ওপর একটা গভীর দাগ রেখে দিয়েছে ১৯৬৫-এর যুদ্ধ। তার আগ পর্যন্ত দূরত্ব ছিল, বৈরিতা ছিল না। যুদ্ধের পর আটারি-ওয়াগাহ সীমান্তে বড় যুদ্ধ তোরণ খাড়া করা হয়েছে। কড়া নিয়মকানুনে জড়ানো ভিসা পদ্ধতি চালু হয়েছে, সীমিত আকারে যে অনানুষ্ঠানিক সীমান্ত বাণিজ্য চলছিল তাও থেমে গেল।

শেখ আবদুল্লাহ ছিলেন কাশ্মীরের অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা। তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে জোট বাঁধতে পারতেন। কিন্তু যখন বুঝলেন যে, তার স্বতন্ত্র থাকবার উপায় নেই, তখন তিনি ইসলামী পাকিস্তানের দিকে না ঝুঁকে সেক্যুলার ভারতকেই বেছে নিলেন। কাশ্মীরিরা সুফিবাদ অনুসরণ করে এবং সেক্যুলারিজমকে তার সদৃশ জ্ঞান করে। শেখ আবদুল্লাহ কাশ্মীর রাজ্যের জন্য বিশেষ মর্যাদা আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদে ওই মর্যাদা নির্দিষ্ট করা আছে। এর ফলে কাশ্মীর বিধানসভায় সম্মতি ব্যতিরেকে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র আর যোগাযোগ বিষয়ক ছাড়া আর কোনো বিষয়ে ভারতীয় সংসদ কোনো আইন করতে পারবে না।

সংবিধান ওই সময় যে কথা দিয়েছে তা পবিত্র। যারা এখন ভিন্নতর কিছু ভাবছে তারা ওই ওয়াদা মুছে ফেলতে পারে না। পৃথক একটা সংবিধানও গ্রহণ করেছিল কাশ্মীর। তা করেছিল 'স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে কোনো আপস নেই এটা বোঝানোর জন্যই। এখন ওই মর্যাদার অবমাননা করা হলে তা হবে জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ নয়া দিল্লির ওপর যে আস্থা ন্যস্ত করেছে সেই আস্থা চুরমার করে দেওয়ার সমান। কোনো পরিবর্তন যদি আনতেই হয় তা আনবে জনগণ। ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানকারী জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের সম্মতি ছাড়া রাজ্যটির ক্ষমতা ইউনিয়ন খর্ব করতে পারে না।

সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপের দাবিতে যারা আন্দোলন করছে, তারা উপলব্ধি করছে না যে এতে ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের সংযুক্তির সামগ্রিক প্রশ্নটিই আবার সামনে চলে আসতে পারে। একটি বিশেষ মর্যাদার ভিত্তিতে ওই সংযুক্তি অনুমোদন করেছিল জম্মু ও কাশ্মীরের গণপরিষদ। কোনো সংশোধনী কার্যকর করতে হলে তা রাজ্যের গণপরিষদকেই করতে হবে। গণপরিষদের যে ক্ষমতা রাজ্য বিধানসভা তা জবরদখল করতে পারে না। কেন্দ্রের সংসদও তা পারে না। নয়া দিল্লি কি আরেকটি রাজ্য গণপরিষদ বানিয়ে- বানানোটাও হবে বেআইনি- কাশ্মীরের মর্যাদা খর্ব করতে আগ্রহী? কালের পরিক্রমায় কাশ্মীরিরা আলাদা এক চিন্তাধারা গড়ে তুলছে। তারা ভারত বা পাকিস্তান, কারোরই মাতব্বরি চায় না। কোনটা তাদের জন্য মানানসই তা তারা নিজেরা স্থির করতে চায়। মৌলবাদীরা উঁচু আওয়াজ দিলেও কাশ্মীরিরা প্রজ্ঞাকেই তাদের সংস্কৃতির অঙ্গ করে রেখেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই ধারা চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী মুফতি মোহাম্মদ সাঈদ হিন্দু-প্রধান জনঅধ্যুষিত জম্মুকে সমান সুযোগ-সুবিধা দিয়ে একটা মধ্যপথ দেখিয়েছেন। তা করতে গিয়ে তিনি জম্মু আর মুসলিম-প্রধান জনঅধ্যুষিত কাশ্মীরের মধ্যে একটা রেখা এঁকে ফেলেছেন।

লাদাখসহ সমগ্র রাজ্যের মানুষের সমর্থনপুষ্ট হওয়ার জন্য বিরাট মাপের নেতা শেখ আবদুল্লাহ যে উদ্যোগ নিতে পারতেন তা আজ আর কেউ পারবে না। বামন আকৃতির আজকের নেতারা বিভিন্ন সম্প্রদায়কে তোষণের ফর্মুলা হয়তো বের করতে পারবেন, কিন্তু একদা বহুত্ববাদের প্রভাবে যে সমাজ মাধুর্য ছিল তা ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। সুফি আদর্শ দূষিত হয়ে পড়ায় কাশ্মীর উপত্যকায় মৌলবাদ আর জম্মুতে হিন্দুত্বের জজবা ঠাঁই পেয়েছে।

ভারতে সংযুক্ত হওয়ার আগে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য শেখ আবদুল্লাহ তার বিশ্বস্ত কয়েক ব্যক্তিকে পাকিস্তান পাঠিয়েছিলেন। তাদের মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, তার জনগণের জন্য বহুত্ববাদই হচ্ছে উত্তম উপায়। পাকিস্তানকে তার মনে ধরল না কেন, এমন প্রশ্নের উত্তরে শেখ আবদুল্লাহ নাকি বলেছিলেন, 'ও দেশে অনেক বেশি মুসলমান'।

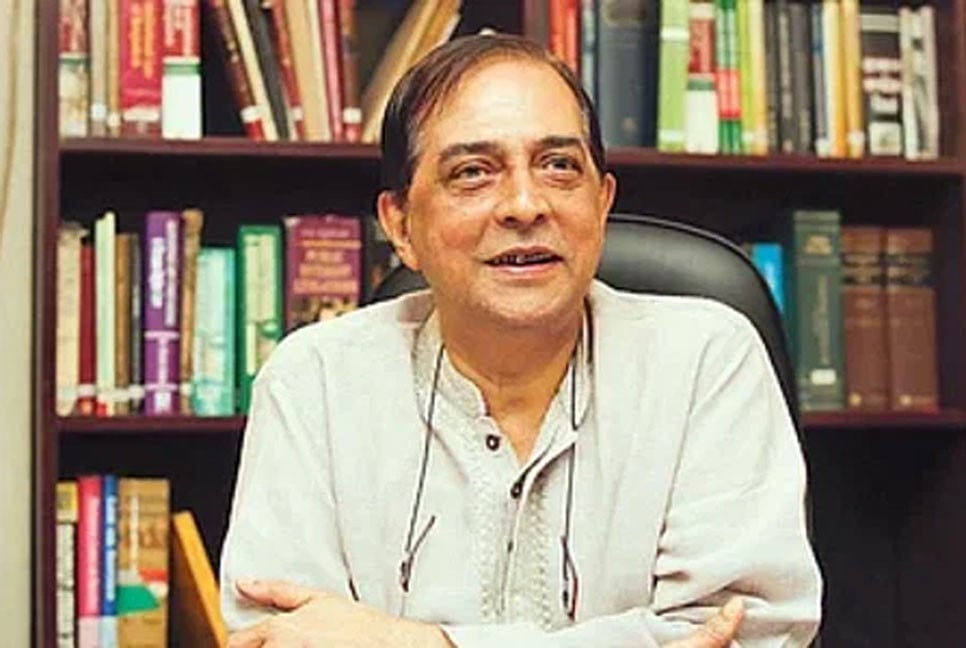

লেখক : ভারতীয় প্রবীণ সাংবাদিক।