আজকের বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত শব্দগুলোর একটি হলো ‘এআই’ বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। আড্ডা থেকে শুরু করে করপোরেট বোর্ড মিটিং কিংবা বড় কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই এআই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এর যথেষ্ট কারণও রয়েছে। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে ব্যবসাবাণিজ্য কিংবা চাকরি ক্ষেত্র, প্রতিটি পর্যায়েই এআই এখন উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলছে।

ম্যাককিন্সের ২০২৩ সালের এক গবেষণা অনুযায়ী, এআই প্রযুক্তির কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করা গেলে বিশ্ব অর্থনীতিতে বছরে অতিরিক্ত ২ দশমিক ৬ ট্রিলিয়ন থেকে ৪ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ উৎপাদনশীলতা যোগ হতে পারে। উন্নত বিশ্বের দেশগুলো তাই অবকাঠামোগত প্রস্তুতি ও নীতিগত সমর্থনকে ভিত্তি করে এআইকে গেমচেঞ্জার হিসেবে ব্যবহার শুরু করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশ এআইর এই সুযোগকে কীভাবে কাজে লাগাতে পারে?

অবকাঠামো এখনো বড় চ্যালেঞ্জ : বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো গত এক দশকে উন্নত হলেও এআই-ভিত্তিক সমাধান কার্যকর করতে গেলে আরও অনেকদূর এগোতে হবে। বর্তমানে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি, যা জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ। তবে হাই-স্পিড কানেক্টিভিটি, লো-লেটেন্সি নেটওয়ার্ক ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ডেটা সেন্টারের ঘাটতির কারণে এআই-ভিত্তিক জটিল সেবা চালু করা কঠিন। হাতে গোনা কয়েকটি থার্ড বা ফোর্থ টিয়ার ডেটা সেন্টার ও সীমিত জিপিইউ-অপ্টিমাইজড সার্ভারের কারণে স্থানীয়ভাবে এআই মডেল ট্রেনিং বা রিয়েল-টাইম অ্যানালিটিক্স করা সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে বিদেশি সার্ভার ও ক্লাউডের ওপর নির্ভর করতে হয়, যা তথ্যের নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি করে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য : এআই প্রযুক্তি কখনোই সরাসরি মানুষের চাকরি কেড়ে নেয় না, বরং দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করে। এআই মডেল তৈরি ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন বিশেষায়িত দক্ষতা। কিন্তু বাংলাদেশে আইটি গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা বাড়লেও এআই, মেশিন লার্নিং ও ডেটা সায়েন্সে প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সীমিত। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এখনো পর্যন্ত বিশেষায়িত কারিকুলাম চালুর উদ্যোগ খুবই কম। দক্ষ শিক্ষক, প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় এবং শিল্প খাতের সঙ্গে অংশীদারির ঘাটতি এ ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

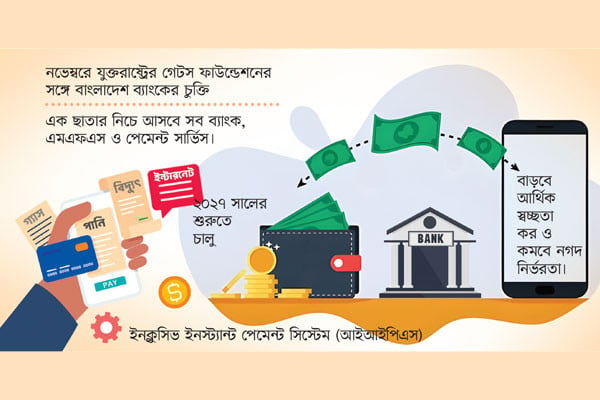

তথ্যের ঘাটতি ও নীতিমালা : এআইর মূল চালিকাশক্তি হলো তথ্য। অথচ বাংলাদেশে এখনো ওপেন ডেটা নীতিমালা চালুর উদ্যোগ তেমন দেখা যায়নি। ফিনটেকসহ আর্থিক খাতে গ্রাহকের তথ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ ডেটা শেয়ারিংয়ের জন্য প্রয়োজন স্পষ্ট নীতিমালা ও হালনাগাদকৃত প্রটোকল। ম্যাককিন্সের হিসাব অনুযায়ী, শুধু ব্যাংকিং খাতেই এআই ব্যবহার করে বছরে অতিরিক্ত ২০০ থেকে ৩৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ কার্যকারিতা যোগ করা সম্ভব। অথচ প্রযুক্তি নীতিমালার দুর্বলতা আমাদের উন্নত ফ্রড ডিটেকশন, রিস্ক অ্যানালাইসিস কিংবা প্রেডিকটিভ অ্যানালিটিক্স থেকে বঞ্চিত করছে।

বর্তমান উদ্যোগ সীমিত পরিসর : দেশের কিছু প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যেই এআইচালিত চ্যাটবট ও ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যবহার শুরু করেছে। তবে এসব সেবায় এখনো বেশ কিছু দুর্বলতা আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রাহককে শেষ পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হয়, যা এআই-সেবা ব্যবহারের মূল লক্ষ্যকেই ব্যাহত করে।

করণীয় ও সম্ভাবনা : বাংলাদেশে এআইর পূর্ণ সুবিধা পেতে হলে সমন্বিত কৌশল নেওয়া জরুরি। এর মধ্যে রয়েছে : অবকাঠামো বিনিয়োগ : কমার্শিয়াল ডেটা সেন্টার ও ক্লাউড অবকাঠামোতে

বিনিয়োগকারীদের কর ছাড় ও প্রণোদনা দেওয়া; মানবসম্পদ উন্নয়ন : বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এআই ও ডেটা সায়েন্সে বিশেষায়িত কারিকুলাম চালু এবং দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ; ডেটা ইকোসিস্টেম : নিরাপদ ও সময়োপযোগী ওপেন ডেটা নীতিমালা প্রণয়ন; পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ : প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ ও নীতিমালার বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি; নৈতিক ব্যবহার : আন্তর্জাতিক মান অনুসারে স্বচ্ছ ও দায়িত্বশীল এআই ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন।

মেধা ও উদ্ভাবনীর বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশকে এআই প্রযুক্তি দ্রুত অবলম্বন করতে হবে। কেবল কিছু ডিভাইস কেনা বা সেবা ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে পুরো ইকোসিস্টেম অবকাঠামো, জনবল, নীতিমালা ও নিরাপত্তা সবকিছুকে আধুনিক ও শক্তিশালী করতে হবে। এখনই যদি প্রস্তুতি শুরু করা যায়, তবে আগামী এক দশকের মধ্যে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রযুক্তি উদ্ভাবক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।