বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিঃসন্দেহে জাতির সবচেয়ে বড় গৌরবময় অধ্যায়ের নাম। আর এ গৌরবের স্মরণে দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত হয়েছে অসংখ্য ভাস্কর্য। ভাস্কর্যগুলোতে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের নানা ঘটনাপ্রবাহ ফুটে ওঠেছে সাবলীলভাবে। এ ভাস্কর্যগুলো যেন একাত্তরের সেই রক্তিম দিনগুলোর কথা জানান দেয় মাথা উঁচু করে। দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য নিয়েই আজকের আয়োজন।

অপরাজেয় বাংলা

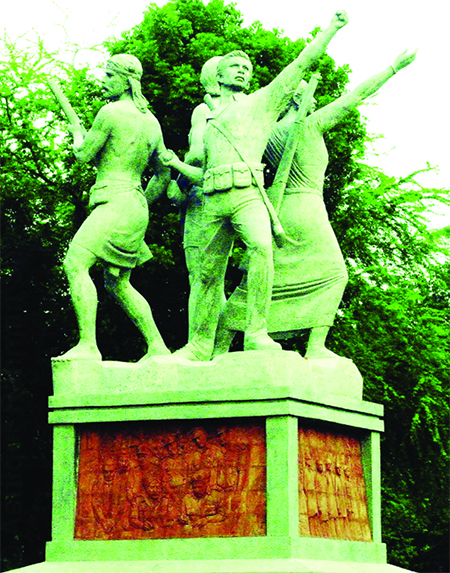

প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত বাংলাদেশের অন্যতম সেরা একটি ভাস্কর্য অপরাজেয় বাংলা। ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদের এ ভাস্কর্যটিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণের দৃশ্য নান্দনিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। অপরাজেয় বাংলা ভাস্কর্যটিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি প্রতীকী রূপ বলা চলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো এই ভাস্কর্যটি সাম্প্রতিককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও একটি সিগনেচার বা প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়ে উঠছে। বন্দুক কাঁধে দাঁড়িয়ে থাকা তিন নারী-পুরুষের ভাস্কর্য যেটি সর্বসস্তরের মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তারই অনুপম স্মৃতিকাতর ভাস্কর্য ‘অপরাজেয় বাংলা’। ১৯৭২-৭৩ সালে ডাকসুর উদ্যোগে অপরাজেয় বাংলার কাজে হাত দেওয়া হয়। ১৯৭৩ সালে ভাস্কর্যটি তৈরি করা শুরু হয় এবং এর কাজ শেষ হয় ১৯৭৯ সালে। ৬ ফুট বেদির ওপর নির্মিত এর উচ্চতা ১২ ফুট, প্রস্থ ৮ ফুট ও ব্যাস ৬ ফুট। ১৯৭৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় এ ভাস্কর্যের উদ্বোধন করা হয়। ভাস্কর্যটির তিনটি মূর্তির একটির ডান হাতে দৃঢ় প্রত্যয়ে রাইফেলের বেল্ট ধরা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। এর মডেল ছিলেন আর্ট কলেজের ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা বদরুল আলম বেনু। থ্রি নট থ্রি রাইফেল হাতে সাবলীল ভঙ্গিতে দাঁড়ানো অপর মূর্তির মডেল ছিলেন সৈয়দ হামিদ মকসুদ ফজলে। আর নারী মূর্তির মডেল ছিলেন হাসিনা আহমেদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণভোমরা এই ভাস্কর্যটির গুরুত্ব ও অতুলনীয় মর্যাদা সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে সব সময়ই রয়েছে। ভাস্কর্যটির বেদিতে দাঁড়ানো তিন মুক্তিযোদ্ধার প্রতিচ্ছবি স্পষ্টতই সব অন্যায় ও বৈষম্য দূর করে দেশে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রাণের গান গাইছে। এ ভাস্কর্যে সব শ্রেণির যোদ্ধার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে। ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ এই ভাস্কর্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মরণে নিবেদিত এবং শুধু তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে চিত্রায়িত করেননি, সামগ্রিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত বাংলাদেশের অন্যতম সেরা একটি ভাস্কর্য অপরাজেয় বাংলা। ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদের এ ভাস্কর্যটিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণের দৃশ্য নান্দনিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। অপরাজেয় বাংলা ভাস্কর্যটিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি প্রতীকী রূপ বলা চলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো এই ভাস্কর্যটি সাম্প্রতিককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও একটি সিগনেচার বা প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়ে উঠছে। বন্দুক কাঁধে দাঁড়িয়ে থাকা তিন নারী-পুরুষের ভাস্কর্য যেটি সর্বসস্তরের মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তারই অনুপম স্মৃতিকাতর ভাস্কর্য ‘অপরাজেয় বাংলা’। ১৯৭২-৭৩ সালে ডাকসুর উদ্যোগে অপরাজেয় বাংলার কাজে হাত দেওয়া হয়। ১৯৭৩ সালে ভাস্কর্যটি তৈরি করা শুরু হয় এবং এর কাজ শেষ হয় ১৯৭৯ সালে। ৬ ফুট বেদির ওপর নির্মিত এর উচ্চতা ১২ ফুট, প্রস্থ ৮ ফুট ও ব্যাস ৬ ফুট। ১৯৭৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় এ ভাস্কর্যের উদ্বোধন করা হয়। ভাস্কর্যটির তিনটি মূর্তির একটির ডান হাতে দৃঢ় প্রত্যয়ে রাইফেলের বেল্ট ধরা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। এর মডেল ছিলেন আর্ট কলেজের ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা বদরুল আলম বেনু। থ্রি নট থ্রি রাইফেল হাতে সাবলীল ভঙ্গিতে দাঁড়ানো অপর মূর্তির মডেল ছিলেন সৈয়দ হামিদ মকসুদ ফজলে। আর নারী মূর্তির মডেল ছিলেন হাসিনা আহমেদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণভোমরা এই ভাস্কর্যটির গুরুত্ব ও অতুলনীয় মর্যাদা সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে সব সময়ই রয়েছে। ভাস্কর্যটির বেদিতে দাঁড়ানো তিন মুক্তিযোদ্ধার প্রতিচ্ছবি স্পষ্টতই সব অন্যায় ও বৈষম্য দূর করে দেশে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রাণের গান গাইছে। এ ভাস্কর্যে সব শ্রেণির যোদ্ধার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে। ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ এই ভাস্কর্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মরণে নিবেদিত এবং শুধু তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে চিত্রায়িত করেননি, সামগ্রিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।

জাগ্রত চৌরঙ্গী

ঢাকার বাইরের এই ভাস্কর্যটি মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধের স্মরণে নির্মিত হয়েছিল। এটি গাজীপুর জেলার চান্দনা চৌরাস্তায় অবস্থিত। মুক্তিযুদ্ধের পর সর্বপ্রথম নির্মিত ভাস্কর্য হিসেবে আলাদা একটি কদর রয়েছে জাগ্রত চৌরঙ্গীর। মুক্তিযুদ্ধের মহান শহীদদের অসামান্য আত্মত্যাগের স্মরণে নির্মিত এই ভাস্কর্যটির ভাস্কর আবদুর রাজ্জাক। এটি ১৯৭৩ সালে নির্মাণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় নির্মিত এটিই প্রথম ভাস্কর্য বলে স্বীকৃত। ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চের আন্দোলন ছিল মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ। সেই প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয় এখানেই। শহীদ হুরমত উল্লাহ ও অন্য শহীদদের অবদান এবং আত্মত্যাগকে জাতির চেতনায় সমুন্নত রাখতে জয়দেবপুর চৌরাস্তার সড়কদ্বীপে স্থাপন করা হয় দৃষ্টিনন্দন এই ভাস্কর্য। এক হাতে রাইফেল ও অন্য হাতে গ্রেনেড ছোড়ার দৃপ্ত ভঙ্গিতে নির্মিত এই ভাস্কর্যটি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সশস্ত্র প্রতিরোধের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

ঢাকার বাইরের এই ভাস্কর্যটি মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধের স্মরণে নির্মিত হয়েছিল। এটি গাজীপুর জেলার চান্দনা চৌরাস্তায় অবস্থিত। মুক্তিযুদ্ধের পর সর্বপ্রথম নির্মিত ভাস্কর্য হিসেবে আলাদা একটি কদর রয়েছে জাগ্রত চৌরঙ্গীর। মুক্তিযুদ্ধের মহান শহীদদের অসামান্য আত্মত্যাগের স্মরণে নির্মিত এই ভাস্কর্যটির ভাস্কর আবদুর রাজ্জাক। এটি ১৯৭৩ সালে নির্মাণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় নির্মিত এটিই প্রথম ভাস্কর্য বলে স্বীকৃত। ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চের আন্দোলন ছিল মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ। সেই প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয় এখানেই। শহীদ হুরমত উল্লাহ ও অন্য শহীদদের অবদান এবং আত্মত্যাগকে জাতির চেতনায় সমুন্নত রাখতে জয়দেবপুর চৌরাস্তার সড়কদ্বীপে স্থাপন করা হয় দৃষ্টিনন্দন এই ভাস্কর্য। এক হাতে রাইফেল ও অন্য হাতে গ্রেনেড ছোড়ার দৃপ্ত ভঙ্গিতে নির্মিত এই ভাস্কর্যটি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সশস্ত্র প্রতিরোধের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিসৌধ স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত একটি স্মারক স্থাপনা। এটি ঢাকা শহরের উপকণ্ঠে সাভারে অবস্থিত। এর স্থপতি হলেন সৈয়দ মইনুল হোসেন। স্মৃতিসৌধটির উচ্চতা ১৫০ ফুট। সৌধটি সাত জোড়া ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল নিয়ে গঠিত। দেয়ালগুলো ছোট থেকে বড় এই ক্রমে সাজানো হয়েছে। এই সাত জোড়া দেয়াল স্বাধীনতা আন্দোলনের সাতটি ভিন্ন পর্যায়কে নির্দেশ করে। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ’৫৪ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ’৫৬ শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ’৬২ শিক্ষা আন্দোলন, ’৬৬ ছয় দফা আন্দোলন, ’৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ— এই সাতটি ঘটনাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিক্রমা হিসেবে বিবেচনা করে সৌধটি নির্মিত হয়েছে। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে নবীনগরে এই স্মৃতিসৌধের শিলান্যাস করেন। ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্মৃতিসৌধটি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং নকশা আহ্বান করা হয়। ১৯৭৮-এর জুন মাসে প্রাপ্ত ৫৭টি নকশার মধ্যে সৈয়দ মইনুল হোসেন প্রণীত নকশাটি গৃহীত হয়। ১৯৭৯ সালে মূল স্মৃতিসৌধের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ১৯৮২ সালে বিজয় দিবসের অল্প আগে সমাপ্ত হয়। ২০০২ সালে গৃহীত প্রকল্প অনুযায়ী এখানে একটি অগ্নিশিখা, সুবিস্তৃত ম্যুরাল এবং একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। বাংলাদেশ সফরকারী বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানরা নিজ হাতে এখানে স্মারক বৃক্ষরোপণ করে থাকেন।

বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিসৌধ স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত একটি স্মারক স্থাপনা। এটি ঢাকা শহরের উপকণ্ঠে সাভারে অবস্থিত। এর স্থপতি হলেন সৈয়দ মইনুল হোসেন। স্মৃতিসৌধটির উচ্চতা ১৫০ ফুট। সৌধটি সাত জোড়া ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল নিয়ে গঠিত। দেয়ালগুলো ছোট থেকে বড় এই ক্রমে সাজানো হয়েছে। এই সাত জোড়া দেয়াল স্বাধীনতা আন্দোলনের সাতটি ভিন্ন পর্যায়কে নির্দেশ করে। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ’৫৪ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ’৫৬ শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ’৬২ শিক্ষা আন্দোলন, ’৬৬ ছয় দফা আন্দোলন, ’৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ— এই সাতটি ঘটনাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিক্রমা হিসেবে বিবেচনা করে সৌধটি নির্মিত হয়েছে। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে নবীনগরে এই স্মৃতিসৌধের শিলান্যাস করেন। ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্মৃতিসৌধটি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং নকশা আহ্বান করা হয়। ১৯৭৮-এর জুন মাসে প্রাপ্ত ৫৭টি নকশার মধ্যে সৈয়দ মইনুল হোসেন প্রণীত নকশাটি গৃহীত হয়। ১৯৭৯ সালে মূল স্মৃতিসৌধের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ১৯৮২ সালে বিজয় দিবসের অল্প আগে সমাপ্ত হয়। ২০০২ সালে গৃহীত প্রকল্প অনুযায়ী এখানে একটি অগ্নিশিখা, সুবিস্তৃত ম্যুরাল এবং একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। বাংলাদেশ সফরকারী বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানরা নিজ হাতে এখানে স্মারক বৃক্ষরোপণ করে থাকেন।

শাবাশ বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলা আর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশপ্তকের মতোই আরেকটি বিখ্যাত ভাস্কর্য হয়েছে শাবাশ বাংলাদেশ। এ ভাস্কর্যটি দাঁড়িয়ে আছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকে নিতুন কুণ্ডুর তৈরি ‘শাবাশ বাংলাদেশ’ নামের ভাস্কর্যটি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যেসব অকুতোভয় শিক্ষক-ছাত্র প্রাণ উৎসর্গ করেন তাদের স্মৃতিকে চির অম্লান করে রাখার উদ্যোগ নেয় কর্তৃপক্ষ। পরিকল্পনার দীর্ঘদিন পর ১৯৯১ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্যোগে শিল্পী নিতুন কুণ্ডুর উপস্থাপনায় নির্মাণ কাজ শুরু হয়। নির্মাণ কাজ শেষে ফলক উন্মোচন করেন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। প্রায় ৪০ বর্গফুট জায়গার ওপর ভাস্কর্য দাঁড়িয়ে আছে। ভাস্কর্যটিতে দুজন বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতিকৃতি রয়েছে। একজন রাইফেল উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আর তার বাম বাহুটি মুষ্টিবদ্ধ করে জাগানো। অন্যজন রাইফেল হাতে দৌড়ের ভঙ্গিতে রয়েছেন। তার পরনে প্যান্ট, মাথায় এলোমেলো চুলের প্রাচুর্য যা কিনা আধুনিক সভ্যতার প্রতীক। এ দুজন মুক্তিযোদ্ধার পেছনে ৩৬ ফুট উঁচু একটি দেয়ালও দাঁড়িয়ে আছে। দেয়ালের উপরের দিকে রয়েছে একটি শূন্য বৃত্ত, যা দেখতে সূর্যের মতোই। ভাস্কর্যটির নিচের দিকে ডান ও বাম উভয় পাশে ৬ ফুট বাই ৫ ফুট উঁচু দুটি ভিন্ন চিত্র খোদাই করা হয়েছে। ডান দিকের দেয়ালে রয়েছেন দুজন যুবক-যুবতী। যুবকের কাঁধে রাইফেল, মুখে কালো দাড়ি, কোমরে গামছা বাঁধা, যেন বাউল। আর যুবতীর হাতে একতারা। গাছের নিচে মহিলা বাউলের ডান হাত বাউলের বুকে, বাম দিকের দেয়ালে রয়েছে মায়ের কোলে শিশু, দুজন যুবতী একজনের হাতে পতাকা। পতাকার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে গেঞ্জি পরা এক কিশোর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলা আর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশপ্তকের মতোই আরেকটি বিখ্যাত ভাস্কর্য হয়েছে শাবাশ বাংলাদেশ। এ ভাস্কর্যটি দাঁড়িয়ে আছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকে নিতুন কুণ্ডুর তৈরি ‘শাবাশ বাংলাদেশ’ নামের ভাস্কর্যটি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যেসব অকুতোভয় শিক্ষক-ছাত্র প্রাণ উৎসর্গ করেন তাদের স্মৃতিকে চির অম্লান করে রাখার উদ্যোগ নেয় কর্তৃপক্ষ। পরিকল্পনার দীর্ঘদিন পর ১৯৯১ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্যোগে শিল্পী নিতুন কুণ্ডুর উপস্থাপনায় নির্মাণ কাজ শুরু হয়। নির্মাণ কাজ শেষে ফলক উন্মোচন করেন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। প্রায় ৪০ বর্গফুট জায়গার ওপর ভাস্কর্য দাঁড়িয়ে আছে। ভাস্কর্যটিতে দুজন বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতিকৃতি রয়েছে। একজন রাইফেল উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আর তার বাম বাহুটি মুষ্টিবদ্ধ করে জাগানো। অন্যজন রাইফেল হাতে দৌড়ের ভঙ্গিতে রয়েছেন। তার পরনে প্যান্ট, মাথায় এলোমেলো চুলের প্রাচুর্য যা কিনা আধুনিক সভ্যতার প্রতীক। এ দুজন মুক্তিযোদ্ধার পেছনে ৩৬ ফুট উঁচু একটি দেয়ালও দাঁড়িয়ে আছে। দেয়ালের উপরের দিকে রয়েছে একটি শূন্য বৃত্ত, যা দেখতে সূর্যের মতোই। ভাস্কর্যটির নিচের দিকে ডান ও বাম উভয় পাশে ৬ ফুট বাই ৫ ফুট উঁচু দুটি ভিন্ন চিত্র খোদাই করা হয়েছে। ডান দিকের দেয়ালে রয়েছেন দুজন যুবক-যুবতী। যুবকের কাঁধে রাইফেল, মুখে কালো দাড়ি, কোমরে গামছা বাঁধা, যেন বাউল। আর যুবতীর হাতে একতারা। গাছের নিচে মহিলা বাউলের ডান হাত বাউলের বুকে, বাম দিকের দেয়ালে রয়েছে মায়ের কোলে শিশু, দুজন যুবতী একজনের হাতে পতাকা। পতাকার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে গেঞ্জি পরা এক কিশোর।

বিজয় ’৭১

বিজয় ’৭১ ভাস্কর্যটি অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। মহান মুক্তি সংগ্রামে বাংলার সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মূর্ত প্রতীক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য বিজয় ’৭১। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিজয় ’৭১। পরম আকাঙ্ক্ষিত বিজয়ের এ ভাস্কর্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ অজস্র মানুষের প্রেরণার উৎস। ভাস্কর্যে একজন নারী, একজন কৃষক ও একজন ছাত্র মুক্তিযোদ্ধার নজরকাড়া ভঙ্গিমা বার বার মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলোতে নিয়ে যায় দর্শনার্থীদের। একজন কৃষক মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশের পতাকা তুলে ধরেছে আকাশের দিকে। তার ডান পাশেই শাশ্বত বাংলার সর্বস্বত্যাগী ও সংগ্রামী নারী দৃঢ়চিত্তে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছেন। যার সঙ্গে আছে রাইফেল। অন্যদিকে একজন ছাত্র মুক্তিযুদ্ধে গ্রেনেড ছোড়ার ভঙ্গিমায় বাম হাতে রাইফেল নিয়ে তেজোদীপ্তচিত্তে দাঁড়িয়ে আছে। বিখ্যাত ভাস্কর্য শিল্পী শ্যামল চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে ক্যাম্পাসে নির্মিত বিজয় ’৭১ ভাস্কর্যটির নির্মাণ কাজ ২০০০ সালের জুন মাসে শেষ হয়।

বিজয় ’৭১ ভাস্কর্যটি অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। মহান মুক্তি সংগ্রামে বাংলার সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মূর্ত প্রতীক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য বিজয় ’৭১। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিজয় ’৭১। পরম আকাঙ্ক্ষিত বিজয়ের এ ভাস্কর্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ অজস্র মানুষের প্রেরণার উৎস। ভাস্কর্যে একজন নারী, একজন কৃষক ও একজন ছাত্র মুক্তিযোদ্ধার নজরকাড়া ভঙ্গিমা বার বার মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলোতে নিয়ে যায় দর্শনার্থীদের। একজন কৃষক মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশের পতাকা তুলে ধরেছে আকাশের দিকে। তার ডান পাশেই শাশ্বত বাংলার সর্বস্বত্যাগী ও সংগ্রামী নারী দৃঢ়চিত্তে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছেন। যার সঙ্গে আছে রাইফেল। অন্যদিকে একজন ছাত্র মুক্তিযুদ্ধে গ্রেনেড ছোড়ার ভঙ্গিমায় বাম হাতে রাইফেল নিয়ে তেজোদীপ্তচিত্তে দাঁড়িয়ে আছে। বিখ্যাত ভাস্কর্য শিল্পী শ্যামল চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে ক্যাম্পাসে নির্মিত বিজয় ’৭১ ভাস্কর্যটির নির্মাণ কাজ ২০০০ সালের জুন মাসে শেষ হয়।

রায়েরবাজার স্মৃতিসৌধ

মহান মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সর্বশেষ মাসটি ছিল ডিসেম্বর। তখন সারা বাংলায় বিজয়ের সুবাস ছড়াচ্ছিল। আর সেই সময়েই ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের মাত্র দুই দিন আগে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা ঘৃণ্যতম হত্যাযজ্ঞ চালায়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর এদেশীয় দোসর-রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনীর সদস্যদের হাতে অপহূত হন অনেক বুদ্ধিজীবী। পরে তাদের নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। জাতি হিসেবে বাঙালিকে পঙ্গু করে দেওয়ার লক্ষ্যেই জাতির সূর্য সন্তানদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশের [তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের] বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত হয়েছে রায়েরবাজার শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধটি।

মহান মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সর্বশেষ মাসটি ছিল ডিসেম্বর। তখন সারা বাংলায় বিজয়ের সুবাস ছড়াচ্ছিল। আর সেই সময়েই ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের মাত্র দুই দিন আগে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা ঘৃণ্যতম হত্যাযজ্ঞ চালায়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর এদেশীয় দোসর-রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনীর সদস্যদের হাতে অপহূত হন অনেক বুদ্ধিজীবী। পরে তাদের নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। জাতি হিসেবে বাঙালিকে পঙ্গু করে দেওয়ার লক্ষ্যেই জাতির সূর্য সন্তানদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশের [তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের] বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত হয়েছে রায়েরবাজার শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধটি।

স্বাধীনতা সংগ্রাম

স্বাধীনতা সংগ্রাম মূলত অনেকগুলো ভাস্কর্যের সমষ্টি, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত। স্বাধীনতা সংগ্রাম নামের এই বৈশিষ্ট্যময় ভাস্কর্যে এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় তুলে ধরা হয়েছে। ’৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ’৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ’৬৬-এর ছয় দফা আন্দোলন, ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ’৭১-এ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাক এ ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু। প্রতিটি আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন এমন ১৮ জনের ভাস্কর্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভাস্কর্যের সবার নিচে রয়েছে ভাষাশহীদের ভাস্কর্য এবং সবার উপরে আছে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য। তারও উপরে রয়েছে লাল-সবুজের বাংলাদেশের পতাকা। ইট, পাথর, রড ও সিমেন্ট ব্যবহার করে এ বিরাটাকৃতির ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে। শ্বেতবর্ণের এ ভাস্কর্যের উচ্চতা ৬০ ফুট। পরিসীমা ৮৫.৭৫ ফুট। একটি গোলাকার ফোয়ারার মাঝখানে এটি উপস্থাপিত। ফোয়ারাটির চারদিকে রয়েছে পাতাবাহার গাছের দৃষ্টিনন্দন গোলাকার সবুজ বেষ্টনী। মূল ভাস্কর্য স্বাধীনতা সংগ্রামকে ঘিরে রয়েছে দেশ-বিদেশের শতাধিক কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, বিপ্লবী, রাজনীতিক, বিজ্ঞানীর আবক্ষ ভাস্কর্য। এসব ভাস্কর্যের কোনোটি একক, কোনোটি যুক্ত। কারও কারও ভাস্কর্য অপূর্ব ভঙ্গিমায় উপস্থাপিত। ত্রিকোণাকৃতির এ সড়কদ্বীপের তিন কোণে আছে আরও তিনটি ভাস্কর্য। এর একটি শহীদ নূর হোসেনের। ভাস্কর শামীম সিকদারেরও একটি ভাস্কর্য আছে সড়কদ্বীপে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম মূলত অনেকগুলো ভাস্কর্যের সমষ্টি, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত। স্বাধীনতা সংগ্রাম নামের এই বৈশিষ্ট্যময় ভাস্কর্যে এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় তুলে ধরা হয়েছে। ’৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ’৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ’৬৬-এর ছয় দফা আন্দোলন, ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ’৭১-এ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাক এ ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু। প্রতিটি আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন এমন ১৮ জনের ভাস্কর্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভাস্কর্যের সবার নিচে রয়েছে ভাষাশহীদের ভাস্কর্য এবং সবার উপরে আছে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য। তারও উপরে রয়েছে লাল-সবুজের বাংলাদেশের পতাকা। ইট, পাথর, রড ও সিমেন্ট ব্যবহার করে এ বিরাটাকৃতির ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে। শ্বেতবর্ণের এ ভাস্কর্যের উচ্চতা ৬০ ফুট। পরিসীমা ৮৫.৭৫ ফুট। একটি গোলাকার ফোয়ারার মাঝখানে এটি উপস্থাপিত। ফোয়ারাটির চারদিকে রয়েছে পাতাবাহার গাছের দৃষ্টিনন্দন গোলাকার সবুজ বেষ্টনী। মূল ভাস্কর্য স্বাধীনতা সংগ্রামকে ঘিরে রয়েছে দেশ-বিদেশের শতাধিক কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, বিপ্লবী, রাজনীতিক, বিজ্ঞানীর আবক্ষ ভাস্কর্য। এসব ভাস্কর্যের কোনোটি একক, কোনোটি যুক্ত। কারও কারও ভাস্কর্য অপূর্ব ভঙ্গিমায় উপস্থাপিত। ত্রিকোণাকৃতির এ সড়কদ্বীপের তিন কোণে আছে আরও তিনটি ভাস্কর্য। এর একটি শহীদ নূর হোসেনের। ভাস্কর শামীম সিকদারেরও একটি ভাস্কর্য আছে সড়কদ্বীপে।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই শুরু থেকেই মেহেরপুরের মুজিবনগর একটি আলাদা স্থান দখল করে আছে। মেহেরপুর জেলা শহর থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে ৬৬ একর জায়গা জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে মুজিবনগর কমপ্লেক্স। এখানে রয়েছে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ একটি স্মৃতিসৌধ, মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র, একটি বিরাট মানচিত্রে মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টরের যুদ্ধকালীন ঘটনাচিত্র, ৭ মার্চে ভাষণদানরত বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য, খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ৪০টি ভাস্কর্য, মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থসমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, মিলনায়তন, গোলাপ বাগান ও দর্শনার্থীদের জন্য একটি আধুনিক মোটেল। এর মধ্যে প্রধান আকর্ষণ হলো মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ, যেটি গড়ে তোলা হয়েছে প্রথম মন্ত্রিপরিষদ যেখানে শপথ গ্রহণ করেছিল সেই স্থানটিতে। স্থপতি তানভীর করিমের নকশায় এতে মূল বেদিকে কেন্দ্র করে ১৯৪৮ থেকে ’৭১ পর্যন্ত মুক্তি সংগ্রামের ২৩ বছরের প্রতীক হিসেবে আছে ২৩টি সাদা দেয়াল। এ ছাড়াও এখানে রয়েছে স্মৃতিসৌধের বেদিতে আরোহণের জন্য একটি র্যাম্প এবং স্মৃতিসৌধ থেকে বের হওয়ার পথে ৯ মাস যুদ্ধের স্মৃতিতে ৯টি ধাপ। এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে একসঙ্গে তুলে ধরেছে নান্দনিকভাবে।

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই শুরু থেকেই মেহেরপুরের মুজিবনগর একটি আলাদা স্থান দখল করে আছে। মেহেরপুর জেলা শহর থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে ৬৬ একর জায়গা জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে মুজিবনগর কমপ্লেক্স। এখানে রয়েছে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ একটি স্মৃতিসৌধ, মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র, একটি বিরাট মানচিত্রে মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টরের যুদ্ধকালীন ঘটনাচিত্র, ৭ মার্চে ভাষণদানরত বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য, খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ৪০টি ভাস্কর্য, মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থসমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, মিলনায়তন, গোলাপ বাগান ও দর্শনার্থীদের জন্য একটি আধুনিক মোটেল। এর মধ্যে প্রধান আকর্ষণ হলো মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ, যেটি গড়ে তোলা হয়েছে প্রথম মন্ত্রিপরিষদ যেখানে শপথ গ্রহণ করেছিল সেই স্থানটিতে। স্থপতি তানভীর করিমের নকশায় এতে মূল বেদিকে কেন্দ্র করে ১৯৪৮ থেকে ’৭১ পর্যন্ত মুক্তি সংগ্রামের ২৩ বছরের প্রতীক হিসেবে আছে ২৩টি সাদা দেয়াল। এ ছাড়াও এখানে রয়েছে স্মৃতিসৌধের বেদিতে আরোহণের জন্য একটি র্যাম্প এবং স্মৃতিসৌধ থেকে বের হওয়ার পথে ৯ মাস যুদ্ধের স্মৃতিতে ৯টি ধাপ। এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে একসঙ্গে তুলে ধরেছে নান্দনিকভাবে।

চেতনা ’৭১

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার ভাস্কর্য চেতনা ’৭১। এই ভাস্কর্যটির নকশা করেছেন স্থপতি নৃপল খান। আর নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ছিলেন তারই সংগঠন ‘নৃ’ এর স্কুল অব স্কালপচার। ভাস্কর্যটিতে বর্তমান সময়ের শিক্ষার্থীদের আদলে ব্যবহার করা হয়েছে। পোশাক ও আনুষঙ্গিক উপকরণও বর্তমান সময়ের। মডেলে ছাত্রের হাতে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উঁচুতে তুলে ধরার ভঙ্গিমা এবং ছাত্রীর হাতে বই, যা বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতীক নির্দেশ করে। খরচের চেয়ে ভাস্কর্যের সৌন্দর্যের দিকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একাডেমিক ভবনগুলোর সঙ্গে মিল রেখে বেদির নিচের প্লট ৩টা বানানো হয়েছে সিরামিক ইট দিয়ে। এর মধ্যে নিচের প্লেটটির ব্যাস হবে ১৫ ফুট, মাঝের প্লেটের ব্যাস সাড়ে ১৩ ফুট এবং উপরের প্লেট ১২ ফুট। প্রত্যেকটি আবার ১০ ইঞ্চি করে উঁচু। প্লেট ৩টার উপরে মূল বেদিটি হবে ৪ ফুট উঁচু, তার উপরে ৮ ফুট উঁচু ফিগার।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার ভাস্কর্য চেতনা ’৭১। এই ভাস্কর্যটির নকশা করেছেন স্থপতি নৃপল খান। আর নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ছিলেন তারই সংগঠন ‘নৃ’ এর স্কুল অব স্কালপচার। ভাস্কর্যটিতে বর্তমান সময়ের শিক্ষার্থীদের আদলে ব্যবহার করা হয়েছে। পোশাক ও আনুষঙ্গিক উপকরণও বর্তমান সময়ের। মডেলে ছাত্রের হাতে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উঁচুতে তুলে ধরার ভঙ্গিমা এবং ছাত্রীর হাতে বই, যা বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতীক নির্দেশ করে। খরচের চেয়ে ভাস্কর্যের সৌন্দর্যের দিকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একাডেমিক ভবনগুলোর সঙ্গে মিল রেখে বেদির নিচের প্লট ৩টা বানানো হয়েছে সিরামিক ইট দিয়ে। এর মধ্যে নিচের প্লেটটির ব্যাস হবে ১৫ ফুট, মাঝের প্লেটের ব্যাস সাড়ে ১৩ ফুট এবং উপরের প্লেট ১২ ফুট। প্রত্যেকটি আবার ১০ ইঞ্চি করে উঁচু। প্লেট ৩টার উপরে মূল বেদিটি হবে ৪ ফুট উঁচু, তার উপরে ৮ ফুট উঁচু ফিগার।

অদম্য বাংলা

এবারের ভাস্কর্যটির অবস্থান আরও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এটিকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকী রূপ মানা হয়। ভাস্কর্যটি উচ্চতায় প্রায় ২৩ ফুট। এটির স্থপতি শিল্পী গোপাল চন্দ্র পাল। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনেই মহান মুক্তিযুদ্ধের চমৎকার একটি ভাস্কর্য ‘অদম্য বাংলা’। বলিষ্ঠ ও তেজোদীপ্ত চার মুক্তিযোদ্ধার প্রতিকৃতি আছে এ ভাস্কর্যটিতে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বস্তরের বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মূর্ত প্রতীক এটি। একটি উঁচু বেদির উপরে স্থাপিত হয়েছে মূল ভাস্কর্যটি। বেদির চারদিকের পোড়া মাটির প্রাচীরচিত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ, জাতীয় চার নেতার প্রতিকৃতি, বধ্যভূমির বর্বরতা ও পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের চিত্র। পুরো মুক্তিযুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উপস্থাপনা রয়েছে এই ভাস্কর্যটিতে। ভাস্কর্যটির বেদিতে অঙ্কিত মুক্তিযুদ্ধের খণ্ডচিত্রগুলো একনজরে যে কাউকে পুরো মুক্তিযুদ্ধের একটি সম্যক ধারণা দিতে পারে। এ ছাড়া এই ভাস্কর্যটিতে জাতীয় নেতাদের প্রতিবিম্ব মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বের সুস্পষ্ট একটি চিত্র উপস্থাপন করেছে।

এবারের ভাস্কর্যটির অবস্থান আরও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এটিকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকী রূপ মানা হয়। ভাস্কর্যটি উচ্চতায় প্রায় ২৩ ফুট। এটির স্থপতি শিল্পী গোপাল চন্দ্র পাল। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনেই মহান মুক্তিযুদ্ধের চমৎকার একটি ভাস্কর্য ‘অদম্য বাংলা’। বলিষ্ঠ ও তেজোদীপ্ত চার মুক্তিযোদ্ধার প্রতিকৃতি আছে এ ভাস্কর্যটিতে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বস্তরের বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মূর্ত প্রতীক এটি। একটি উঁচু বেদির উপরে স্থাপিত হয়েছে মূল ভাস্কর্যটি। বেদির চারদিকের পোড়া মাটির প্রাচীরচিত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ, জাতীয় চার নেতার প্রতিকৃতি, বধ্যভূমির বর্বরতা ও পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের চিত্র। পুরো মুক্তিযুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উপস্থাপনা রয়েছে এই ভাস্কর্যটিতে। ভাস্কর্যটির বেদিতে অঙ্কিত মুক্তিযুদ্ধের খণ্ডচিত্রগুলো একনজরে যে কাউকে পুরো মুক্তিযুদ্ধের একটি সম্যক ধারণা দিতে পারে। এ ছাড়া এই ভাস্কর্যটিতে জাতীয় নেতাদের প্রতিবিম্ব মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বের সুস্পষ্ট একটি চিত্র উপস্থাপন করেছে।

সংশপ্তক

যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয় জেনেও লড়ে যান যে অকুতোভয় বীর সেই সংশপ্তক। সংশপ্তক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে আরেকটি বিখ্যাত ভাস্কর্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলা যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের সঙ্গে লেপ্টে গেছে, ঠিক তেমনি সংশপ্তক লেপ্টে গেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের সঙ্গে। সাভারে অবস্থিত এই ভাস্কর্যটিও স্বাধীনতার মহান স্মৃতি আর গৌরবের মহিমায় মহিমান্বিত। ১৯৯০ সালের ২৬ মার্চ নির্মিত হয়েছিল স্মারক ভাস্কর্য সংশপ্তক। এ ভাস্কর্যটির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যুদ্ধে শত্রুর আঘাতে এক হাত, এক পা হারিয়ে ও রাইফেল হাতে লড়ে যাওয়া দেশমাতৃকার বীর সন্তান। ১৯৯০ সালে নির্মিত ভাস্কর্যটির ভাস্কর ছিলেন হামিদুজ্জামান খান। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে এক পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে ভাস্কর্যটি। দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে সদা জাগ্রত মুক্তিযোদ্ধা ও গ্রাম বাংলার আপামর জনতার স্বাধীনচেতা, অকুতোভয় মানসিকতা সাহসী প্রতিবিম্ব এই ভাস্কর্যটি।

যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয় জেনেও লড়ে যান যে অকুতোভয় বীর সেই সংশপ্তক। সংশপ্তক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে আরেকটি বিখ্যাত ভাস্কর্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলা যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের সঙ্গে লেপ্টে গেছে, ঠিক তেমনি সংশপ্তক লেপ্টে গেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের সঙ্গে। সাভারে অবস্থিত এই ভাস্কর্যটিও স্বাধীনতার মহান স্মৃতি আর গৌরবের মহিমায় মহিমান্বিত। ১৯৯০ সালের ২৬ মার্চ নির্মিত হয়েছিল স্মারক ভাস্কর্য সংশপ্তক। এ ভাস্কর্যটির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যুদ্ধে শত্রুর আঘাতে এক হাত, এক পা হারিয়ে ও রাইফেল হাতে লড়ে যাওয়া দেশমাতৃকার বীর সন্তান। ১৯৯০ সালে নির্মিত ভাস্কর্যটির ভাস্কর ছিলেন হামিদুজ্জামান খান। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে এক পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে ভাস্কর্যটি। দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে সদা জাগ্রত মুক্তিযোদ্ধা ও গ্রাম বাংলার আপামর জনতার স্বাধীনচেতা, অকুতোভয় মানসিকতা সাহসী প্রতিবিম্ব এই ভাস্কর্যটি।