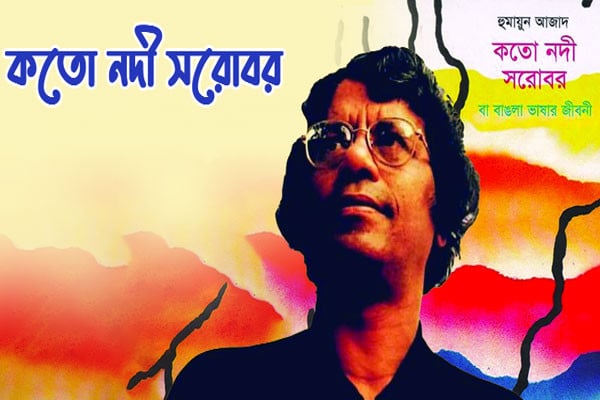

বাংলা ভাষাসংক্রান্ত এক অনন্য বই ‘কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী’। ড. হুমায়ুন আজাদ রচিত অনন্যসাধারণ বই এটি। বাংলা ভাষার বয়স ও এর বৈচিত্র্যময় নানান প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বইতে। খ্যাতিমান ভাষাবিদ, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক হুমায়ুন আজাদের এ বইখানি মূলত লেখা হয়েছে শিশু-কিশোর, অল্পবয়সি, তরুণ, যুবক-যুবতী এবং নতুন পাঠকের কথা মাথায় রেখে। কিন্তু বইটি পড়ে সমৃদ্ধ হবে আগ্রহী সবাই।

বইটিতে রয়েছে ২৩টি নিবন্ধ। শিরোনামগুলো হলো-চাতকচাতকীর মতো, জন্মকথা, আদি-মধ্য-আধুনিক; বাঙলার জীবনের তিন কাল, গঙ্গা জউনা মাঝে রে বহই নাঈ, কালিন্দীর কূলে বাঁশি বাজে, হাজার বছর ধ’রে, ধ্বনিবদলের কথা, ধ্বনিপরিবর্তন শব্দের রূপবদল, আমি তুমি সে, জলেতে উঠিলী রাহী, বহুবচন, আইসসি যাসি করসি, সোনালি রুপোলি শিকি, বাঙলা শব্দ, ভিন্ন ভাষার শব্দ, বাঙলা ভাষার ভূগোল, আ কালো অ শাদা ই লাল, গদ্যের কথা, মান বাঙলা ভাষা : সাধু ও চলতি, অভিধানের কথা, ব্যাকরণের কথা, যে-সব বঙ্গেত জন্মি, বাঙলা ভাষা : তোমার মুখের দিকে।

বইটি সম্পর্কে ফ্লেপে লেখা কিছু চুম্বক অংশ এখানে তুলে ধরা হলো

...“হাজার বছর আগে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা রূপান্তরিত হয়ে বঙ্গীয় অঞ্চলে জন্ম নিয়েছিল এক মধুর-কোমল-বিদ্রোহী প্রাকৃত। তার নাম বাঙলা। ওই ভাষাকে কখনো বলা হয়েছে ‘প্রাকৃত’, কখনো বলা হয়েছে ‘গৌড়ীয় ভাষা’। কখনো বলা হয়েছে ‘বাঙ্গালা’ বা ‘বাঙ্গলা’। এখন বলি ‘বাঙলা’ বা ‘বাংলা’। কিন্তু হাজার বছর ধরে এ-ভাষা বইছে আর প্রকাশ করছে অসংখ্য মানুষের স্বপ্ন ও বাস্তব। বৌদ্ধ বাউলরা বাঙলা ভাষায় রচনা করেছেন দুঃখের গীতিকা। বৈষ্ণব কবিরা ভালোবাসেন বাঙলা ভাষায়। মঙ্গল কবিরা এ-ভাষায় গেয়েছেন লৌকিক মঙ্গলগান। এ-ভাষায় লিখিত হয়েছে আধুনিক মানুষের জটিল উপাখ্যান। এ-ভাষার জন্যে উৎসর্গিত হয়েছে আমার ভাইয়ের বুকের তাজা রক্ত। কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী এ-বাঙলা ভাষারই জীবনের ইতিকথা।”

বাংলা ভাষার শিক্ষক হিসেবে হুমায়ুন আজাদ উৎসাহী, কৌতূহলী নবীন পাঠকদের কথা মাথায় রেখে রচনা করেছেন ‘কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী’ বইটি। লেখক নিজেই তাঁর ‘পূর্বলেখ’ শীর্ষক ভূমিকায় লিখেছেন-

কয়েক বছর আগে আবার অনুপ্রাণিত হয়ে আমার আরেক প্রিয় সম্পর্কে লিখি এ-বইটি। এ-প্রিয়র নাম বাঙলা ভাষা। আমার ভেতরে এর নাম জেগে ওঠে ‘কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী’। এটিও প্রথাগত রীতি ও ভাষায় ও প্রাজ্ঞ পাঠকদের জন্যে লিখিনি। লিখেছি কিশোরতরুণদের জন্যে, যাদের কাছে বাস্তবও অনেকটা স্বপ্নের মতো।

আলোচ্য প্রসঙ্গের শিরোনাম লিখতে গিয়ে হুমায়ুন আজাদ রূপক, শব্দবন্ধ প্রভৃতির আশ্রয় নিয়েছেন, তাই অনেকের কাছেই শিরোনাম পড়ে আলোচ্য বিষয় অনুধাবন কষ্টকর হতে পারে। তবে প্রতিটি অধ্যায়ে তিনি বাংলা ভাষারই বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছেন। শব্দভাণ্ডার, ধ্বনিবৈচিত্র্য, লিপির বৈশিষ্ট্য, ব্যাকরণের বিভিন্ন উপাদান প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় কত বিচিত্ররূপে আলোচনা করা হয়েছে, সবই তুলে ধরেছেন বইয়ের পাতায় পাতায়। একজন ভাষাতত্ত্বের নিবিষ্ট পাঠক ভাষার যে উপাদানগুলো সম্পর্কে তথ্য জানেন, তার প্রায় সবগুলো হুমায়ুন আজাদ আলোচনা করেছেন। তাঁর নিজের পদ্ধতিতে, নিজস্ব শব্দ বাক্য উপমা রূপক চয়নে, অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় নিজের মতো করে।

ভাষাতত্ত্বের জটিল বিষয়গুলো নিয়ে এরকম শিশু-কিশোর নবীন পাঠক উপযোগী করে কেউ কখনো বাংলা ভাষায় কোনো বই রচনা করেছেন কিনা সন্দেহ। ভাষার জন্ম ও ইতিহাস নিয়ে মানুষ বিভিন্ন কুসংস্কার ও অপবিশ্বাসের শিকার হয়। শিশু-কিশোরদের এরকম অপধারণার আগ্রাসন থেকে রক্ষা করা দরকার।

বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে বয়স্ক কৌতূহলী পাঠকও এই বই পাঠে জানতে পারবেন মৌলিক তথ্যগুলো এবং সমৃদ্ধ হতে পারবেন বাংলা ভাষার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে। তিনি পড়াশোনা ও কর্মজীবন বেছে নিয়েছেন বাংলা ভাষা কেন্দ্র করে। লেখালেখি করেছেন বাংলার ভাষা, ইতিহাস, সমাজ, তথা মানব-মানবী ও অন্য বিবিধ অনুষঙ্গ নিয়ে। যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তাঁর হৃদয়ে বাংলা দাপিয়ে ভালোবাসার রাজত্ব করে গেছে।

‘চাতকচাতকীর মতো’ নিবন্ধে লেখক নিজ ভাষার প্রতি তার অগাধ টানের কথা উচ্চারণ করেন এভাবে- “কিন্তু পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের রয়েছে একটি আপন ভাষা : মাতৃভাষা। যে ভাষা তার মায়ের, যে-ভাষা তার বাবার। যে-ভাষা তার সমাজের অন্যান্যের; যে-ভাষা তার নিজের। নিজ ভাষা ব’লে আর শুনে যে-সুখ, তা পাওয়া যায় না অন্য কোনো ভাষায়। প্রতিটি মানুষের মূল পরিচয় তার ভাষায়। তার জাতীয় পরিচয়ও খচিত তার ভাষায়। প্রতিটি মানুষ তার আপন ভাষার চাতক। প্রত্যেকের নিজ ভাষা তার কাছে মেঘগলা বৃষ্টির জলের মতো। তার ঠান্ডা আদর ছাড়া মানুষের পিপাসা মেটে না।” এ অংশে তিনি আরও বলেন, “বাঙলা আমার মাতৃভাষা। আমাদের মাতৃভাষা। তার রূপ আর শোভায় আর সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ। পৃথিবীতে আরও বহু ভাষা আছে। তাদের কোনোটির সৌন্দর্যে অন্ধ হয়ে যায় চোখ। কোনোটির ঐশ্বর্যের কাছে নুয়ে আসে মাথা। কোনোটির দর্পের কাছে হার মানতে হয় মুখোমুখি হওয়ার সাথে সাথে। তবুও আমার কাছে বাঙলার মতো আর কোনো ভাষা নেই। বাঙলা আমার মাতৃভাষা। আমার ভাষা। আমার আনন্দ এ-ভাষায় নেচে ওঠে ময়ূরের মতো। আমার সুখ ভোরের রৌদ্র বিকেলের ছায়া আর সন্ধ্যার আভার মতো বিচ্ছুরিত হয় বাঙলা ভাষায়। আমার বেদনা আমার দুঃখ থরো থরো ক’রে ওঠে বাঙলা ভাষায়। আর কোনো ভাষা আমার দুঃখে কাতর হয় না। আর কোনো ভাষা পুলকিত শিহরিত মর্মরিত আকুল ব্যাকুল চঞ্চল অধীর হয় না আমার সুখে আমার আনন্দে।” বাঙলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে বইয়ের দ্বিতীয় নিবন্ধ ‘জন্মকথা’তে লেখক লিখেছেন- “কিন্তু নানা রকম প্রাকৃত ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে। তাহলে কোন প্রাকৃত থেকে উদ্ভব ঘটেছিল বাঙলার? এ-সম্পর্কে প্রথম স্পষ্ট মত প্রকাশ করেন জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন। বহু প্রাকৃতের একটির নাম মাগধী প্রাকৃত। তাঁর মতে মাগধী প্রাকৃতের কোনো পূর্বাঞ্চলীয় রূপ থেকে জন্ম নেয় বাঙলা ভাষা।” প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার একটি রূপ হচ্ছে বাংলা ভাষা। ইতিহাসের ধারাবাহিক পথ ধরে চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি, পদ্মাবতী-ইউসুফ জোলেখা ইত্যাদি রোমান্স সাহিত্য, গীতিকবিতার শরীর বেয়ে আধুনিক রূপ লাভ করেছে। এই হাজার বছরব্যাপী যাত্রাপথে বাংলা ভাষা গ্রহণ, বর্জন, পরিমার্জন করেছে অনেক অনেক শব্দ, বাক্য ও ব্যাকরণিক, ভৌগোলিক নানাবিধ পরিবর্তন। ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা এসে পৌঁছেছে বর্তমানকালে। এ সুদীর্ঘ যাত্রাপথের প্রত্যেকটি প্রধান বাঁক হুমায়ুন আজাদ আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বিদেশি প্রসঙ্গ আগ্রহের সাথে উপস্থাপন করেছেন। যেমন : বাংলা বর্ণগুলো অর্থাৎ ‘অ’ ‘আ’ প্রভৃতি কোন রঙ প্রকাশ করে না। অথচ বর্ণ শব্দটিই রঙজ্ঞাপক। যে বাঙলা ভাষা মানুষের বুক থেকে মুখে এবং মুখ থেকে ছড়িয়ে গেছে সবখানে, আকাশে বাতাসে সে বাঙলা ভাষার জন্ম সম্পর্কে তুলে ধরেছেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতামত এই বইয়ের ‘আদি-মধ্য-আধুনিক : বাঙলার জীবনের তিনকাল’ নিবন্ধে ঠিক এভাবে- “ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাঙলা ভাষার জন্মলগ্নের খোঁজে একটু বেশি অতীতে যেতে ভালোবাসেন। তিনি মনে করেন ৬৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে, অর্থাৎ সপ্তম শতকে, গৌড়ী প্রাকৃত থেকে জন্ম নিয়েছিল আধুনিকতম প্রাকৃত বাঙলা ভাষা। এতো আগে বাঙলা ভাষার জন্ম না হ’লেও বাঙলা পৃথিবীর জীবিত ভাষাগুলোর মধ্যে অত্যন্ত বয়স্ক ভাষা। তবে আজকাল এতো বয়স্ক মনে করা হয় না বাঙলা ভাষাকে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন ৯০০ বা ৯৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে, অর্থাৎ দশম শতকে, মাগধী অপভ্রংশ থেকে জন্ম নিয়েছিল কোমল-মধুর-বিদ্রোহী বাঙলা ভাষা। এ-হিসাবেও বাঙলা ভাষার বয়স এক হাজার একশো বছর। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতোই আজকাল গৃহীত।” ড. হুমায়ুন আজাদ তাঁর কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী বইতে বিভিন্ন যুগের বাঙলা ভাষার কথা বর্ণনা করেছেন সাবলীল ও সুন্দরভাবে। তিনি বলেন, ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আড়াইশো বছরের বাঙলা ভাষার রূপ হচ্ছে আদি বাঙলা ভাষা। ১২০০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাঙলা ভাষার যে লিখিত রূপ পাওয়া গেছে তা হলো মধ্যযুগের বাঙলা ভাষা। ১২০০ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দের বাঙলা ভাষা হলো আঁধার যুগের বাঙলা ভাষা। এবং আধুনিক বাংলা ভাষা শুরু হয় ১৮০১ সাল থেকে। ইতিহাস থেকে, বিশ্বের অন্যান্য ভাষাভাষী অঞ্চল থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান দিয়ে লেখক তাঁর আলোচনাকে তথ্যসমৃদ্ধ করে তুলেছেন। বইয়ের শেষে পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী বেশ কিছু ছবি পুনঃপ্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে ন্যাথানিয়েল হ্যালহেড, উইলিয়ম কেরি, প্রথম মুদ্রিত দু’একটা বইয়ের প্রথম পাতা, মধ্যযুগের পুঁথি ও হ্যালহেড মুদ্রিত ব্যাকরণের পাতা, ভাষা সংস্কারক বাঙালি পণ্ডিত প্রমুখের ছবি, বাংলা ভাষার বিস্তারিত বিবর্তন জানতে পাঠককে কৌতূহলী করে তুলবে। উৎসাহী পাঠক এই বই পড়তে গিয়ে আরও অনেকগুলো বই পড়ার প্রেরণা অনুভব করবেন। লেখক তাঁর নিবন্ধ ‘গঙ্গা জউনা মাঝেরে বড়ই নাঈ’ নিবন্ধে আদি বাঙলা ভাষা আবিষ্কার করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অমর হওয়ার কথা বলেছেন। লেখক বলেন, ‘তিনি হলেন সেই ভাগ্যবান, যার চোখ প্রথম দেখতে পেয়েছিল প্রথম যুগের বাঙলা ভাষার মুখ। যেন তারই প্রতীক্ষায় ছিল বাঙলা ভাষা।’ ১৯০৭ অব্দে নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থশালায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কার করেন চারটি পুঁথি। ওই পুঁথিগুলো তিনি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ থেকে প্রকাশ করেন ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা’ নামে। এ-বইটিতে সংকলিত হয়েছিল চারটি বই। বইগুলো হচ্ছে ‘চর্য্যচর্য্যবিনিশ্চয়’ সরোজবজের ‘দোহাকোষ’, কৃষ্ণাচার্যের ‘দোহাকোষ’ ও ‘ডাকার্ণব’। ‘কালিন্দীর কূলে বাঁশি বাজে’ নিবন্ধে লেখক প্রসঙ্গ টেনেছেন বাংলা ভাষার প্রথম মহাকবি বড়ু চণ্ডীদাস ও তাঁর মহাকাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কথা। সম্ভবত চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে রচিত হয়েছিল এই কাব্য। তবে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন কাব্যটি রচিত হয়েছিল চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে। ড. হুমায়ুন আজাদ মনে করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মাঝেই বাঁধা পড়ে আছে বাঙলা ভাষার মধ্যযুগের সূচনাকালের রূপ। বাঙলা শব্দ নিবন্ধে সুকুমার সেনের যে মৌলিক শব্দের কথা বলা হয়েছে সেসব শব্দেই বাঙলা ভাষার মূল কাঠামো গড়ে উঠেছে বলে লেখক মনে করেন। এ মৌলিক শব্দের মধ্যে পড়ে তদ্ভব শব্দ, তৎসম শব্দ ও অর্ধ তৎসম শব্দ। এই তিন ধরনের শব্দ মিলেই বাঙলা ভাষার শরীর গড়ে উঠেছে বলে মনে করেন লেখক। হুমায়ুন আজাদ মূল্যবান এই বইটিতে বাঙলা ভাষায় বিভিন্ন ভাষার শব্দ প্রবেশ নিয়ে তার মতামত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, শুধু নিজের শব্দ দিয়ে কোনো ভাষা চলে না। প্রয়োজন হয় অন্য ভাষার শব্দ, এমনকি কখনো ঋণ করতে হয় অন্য ভাষার শব্দ। তেমনি শুধু নিজের শব্দে চলেনি বাঙলা ভাষাও। অন্য ভাষার শব্দ ঋণ করতে হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষারও একটি সমৃদ্ধ রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও ভাষাতাত্ত্বিক ইতিহাস রয়েছে। এই সবগুলো বিষয়কে সহজ সাবলীল ঐশ্বর্যময় বর্ণিল উপমামুখর স্বপ্নের মতো ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে এই বইতে। বাঙলা ভাষা নিয়ে লেখকের আবেগাপ্লুত শব্দচয়ন দেখতে পাই বইয়ের ১০৫ পৃষ্ঠায়, ঠিক এভাবেই- ‘তুমি তাকালেই সৌন্দর্য ঠিকরে পড়ে সূর্যাস্তে, চন্দ্রোদয়ে। শিশিরে, সমুদ্রে, বুনোঘাসে, কবিতার পঙ্ক্তিতে।’ লেখক বইয়ের ইতি টেনেছেন কবিতার ভাষায়- ‘এক সময় দেখি তুমি আর আমার অস্তিত্ব এক হয়ে গেছে।/সুখে দুঃখে উদ্ধত বিদ্রোহে পরাজয়ে আর বিজয়ে অভিন্ন আমরা।/হাজার বছর ধ’রে।/হাজার বছর পরে।’