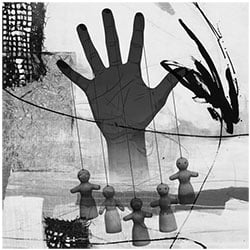

ঔপনিবেশিকেরা দখলদারিত্বের একেবারে প্রথম দিকেই যে কাজটা শুরু করেন, তা হলো নিজেদের ভাষাকে শাসিতদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। ভাষা তো কতগুলো শব্দের সমষ্টি মাত্র নয়, ভাষাতে সংস্কৃতি এবং চিন্তা-চেতনা থাকে; দখলদার শাসকরা চান নিজেদের সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা শাসিতদের চিন্তা-চেতনায় এমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট করবেন, যাতে শাসিতরা শাসকদের উন্নততর প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করতে শিখবে এবং বশ্যতাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেবে। শাসকরা ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারে তেমন উৎসাহ দেখান না; সেটা এই জন্য যে, তাঁরা জানেন- তাতে প্রবল বিরোধিতা আসবে। কিন্তু ভাষা শিখতে মানুষ খুব একটা আপত্তি করবে না, বিশেষ করে যদি কাজটা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়। কারণ শিক্ষার্থীরা দেখবে, ওই ভাষা শিখলে শাসকদের কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব হচ্ছে এবং সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে, সমাজে সম্মান বাড়ছে; ধর্মবিশ্বাসেরও কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। ইংরেজ শাসকরাও ওই কাজটিই করেন। ভাষা শিক্ষা দেওয়ার মধ্য দিয়ে তারা একটি অনুগত শ্রেণি তৈরি করে নেন। পাকিস্তানি শাসকরাও পূর্ববঙ্গে একটি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ তৈরির তালে ছিলেন। সেটাই মূল অনুপ্রেরণা, যার তাগিদে উর্দুকে চাপিয়ে দিতে তাদের ওই চেষ্টা।

স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হয়েছে ঠিকই কিন্তু রাষ্ট্রের ভাষা হয়নি। উচ্চ আদালতে এবং উচ্চশিক্ষায় আজও বাংলার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটেনি। প্রশাসনের ওপর তলাতেও ইংরেজির প্রতি পক্ষপাত বিদ্যমান। তিন ধারার শিক্ষা আগেও ছিল, এখন শুধু যে আছে তা-ই নয়, আরও ব্যাপক ও গভীর হয়েছে। এর মূল কারণ এই যে, শ্রেণিবিভাজন দূর হয়নি বরং আগের তুলনায় আরও গভীর ও কঠিন হয়েছে। সমাজের ওপর তলার লোকেরা ছেলেমেয়েদের ইংরেজি মাধ্যমে পড়তে পাঠায়, এবং পরে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। হতদরিদ্র মানুষের ছেলেমেয়েরা সরকারি সাধারণ শিক্ষা বা মাদ্রাসায় যায় এবং সেখান থেকে যে শিক্ষা পায়, তাতে কর্মজীবনে বিশেষ সুবিধা পাওয়ার ঘটনাটা প্রায়শই প্রত্যাশিত পর্যায়ে ঘটে না। তারা গরিবই থেকে যায়। বেকার হয়, এবং হতাশায় ভোগে। শিক্ষার মূলধারার মাধ্যম বাংলা ঠিকই, কিন্তু সে-ধারা নানা-কারণে এবং আঘাতে দুর্দশাগ্রস্ত। ভাষা সম্বন্ধে দাবি করা হয় যে, সে শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, কোনো ব্যবধানই মানে না। ভাষা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, ভাষার ব্যবহারে সব ব্যবহারকারীর সমান অধিকার ও সুযোগ থাকা চাই। কিন্তু বাস্তবে তো সেটা সত্য হয় না। বাংলাদেশে বিশেষভাবেই সত্য হয়নি।

ভাষা আন্দোলন আমাদের জন্য মুক্তিসংগ্রামের পথরেখা যেমন তৈরি করে দিয়েছে, তেমনি একটি গৌরবজনক উত্তরাধিকারেও আমাদের সমৃদ্ধ করেছে। ইতিহাস এবং উত্তরাধিকার-দুটি বিষয়েই আমাদের সচেতন থাকা অত্যাবশ্যক, যাতে আমরা নিজেদের চিনতে পারি, বুঝতে সক্ষম হই, এবং সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি।

ভাষা আন্দোলন আমাদের জন্য মুক্তিসংগ্রামের পথরেখা যেমন তৈরি করে দিয়েছে, তেমনি একটি গৌরবজনক উত্তরাধিকারেও আমাদের সমৃদ্ধ করেছে। ইতিহাস এবং উত্তরাধিকার-দুটি বিষয়েই আমাদের সচেতন থাকা অত্যাবশ্যক, যাতে আমরা নিজেদের চিনতে পারি, বুঝতে সক্ষম হই, এবং সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি।

প্রশ্ন থাকে- মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কেন উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে অমন ব্যগ্র হয়েছিলেন। উর্দু তো তাঁর মাতৃভাষা নয়, নিজের মাতৃভাষা গুজরাটিতে তিনি কথা বলতেন না, তাঁর কথাবার্তা ছিল ইংরেজি ভাষাতেই। এবং ঢাকার জনসভাতেও বিস্ময়কর ঘোষণাটি তিনি দিয়েছিলেন ইংরেজি ভাষাতেই। যে-পাঞ্জাবিদের পক্ষে তিনি ছিলেন, উর্দু তাদেরও মাতৃভাষা নয়। প্রশ্নের উত্তরটা হলো এই যে, উর্দু পশ্চিম পাকিস্তানিদের মাতৃভাষা না হলেও যোগাযোগের ও সাহিত্যের ভাষা ছিল বৈকি। কবি ইকবাল নিজে পাঞ্জাবি ছিলেন, কিন্তু তিনি পাঞ্জাবি ভাষায় কবিতা লেখেননি, লিখেছেনে উর্দু ও ফার্সি ভাষায়। পশ্চিমে পাকিস্তানপন্থিরা উর্দুকে মুসলমানদের নিজস্ব সম্পত্তি বলে মনে করতেন। উর্দুর এই গ্রহণযোগ্যতা ও আভিজাত্য ছিল ওই ভাষার প্রতি জিন্নাহর পক্ষপাতিত্বের একটি কারণ।

বাংলাদেশ একটি প্রান্তিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। এর উন্নতি পুঁজিবাদী পথ ধরেই এগিয়েছে, তার বাইরে যায়নি। পুঁজিবাদী উন্নয়ন বৈষম্য সৃষ্টি করে। বাংলাদেশেও সেটাই করে চলেছে। ফলে নাগরিকদের জন্য সমান অধিকারের কথা সংবিধানে লেখা থাকলেও সমাজে সেটা নেই। আর সমান সুযোগ থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। সব রকমের সুযোগই প্রথমে পায় বিত্তবানরা। বাকিটার কিছু অংশ যায় মধ্যবিত্তের কাছে, চুঁইয়ে যা পড়ে, সেটা পায় নিম্নবিত্ত ও দরিদ্ররা। ধনবৈষম্যের এ কারণেই শিক্ষা ক্ষেত্রেও বৈষম্য বাড়ছে। শিক্ষা সর্বজনীন হয়নি; দরিদ্র মানুষেরা কোনোমতে অক্ষরজ্ঞান যদি লাভ করেনও কিন্তু তার খুব বেশি এগোতে পারেন না। মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশে একটি অভিন্ন শিক্ষা-ধারা গড়ে তোলার স্বপ্নটা ধূসর হয়ে পড়েছে। অথচ সবাই জানেন ও স্বীকার করেন যে, মাতৃভাষা যদি মাধ্যম না হয় তাহলে শিক্ষা গভীর, স্থায়ী, যথার্থ ও সর্বজনীন হয় না। স্বাধীন বাংলাদেশ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করবে এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্র সেটা রক্ষা করতে পারল না। কারণ প্রধানত যে বুর্জোয়ারা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা করতলগত করে ফেললেন, তাঁরা দেশপ্রেমিক নন, তাঁরা সাম্রাজ্যবাদে অনুগত পুঁজিবাদে বিশ্বাসী। এবং পুঁজিবাদের মূল ভাষা এখন ইংরেজি। যেটিকে শাসকরা অতিশয় আদরের সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছেন, কিছুতেই ছাড়বেন না।

বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা এখন কমপক্ষে পঁচিশ কোটি। মাতৃভাষার সংখ্যার হিসেবে বাংলা ভাষার বৈশ্বিক অবস্থান পঞ্চম। কথা ছিল চর্চার ব্যাপারে বাংলাদেশই প্রধান উদ্যোক্তা ও কেন্দ্র হবে। বাংলাদেশ সেটা হতে পারেনি। অখণ্ড বাংলার জন্য মর্মান্তিক ক্ষতি ঘটে গেছে সাতচল্লিশের দেশভাগে। সে সময়ে কলকাতার যে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা দেশকে ভাগ করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন, তাঁরাই এখন বলছেন যে, হিন্দির দাপটে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা যে কেবল কোণঠাসা হয়ে পড়েছে তা-ই নয়, কঠিন দুর্দশাতেও নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সেখানে হিন্দির আগ্রাসন অনেকটা ঔপনিবেশিক ধরনেরই। বাংলাদেশেও যেন ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটেনি; স্বদেশি শাসক ও বিত্তবানেরা এখানে অনেক ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসকদের মতোই আচরণ করার চেষ্টা করেন। দেশের অভ্যন্তরে তাঁরা উৎপাদনে নয়, লুণ্ঠনেই অধিক আগ্রহ প্রদর্শন করেন। এবং দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করাকে তাঁরা সব কাজের সেরা কাজ হিসেবে গণ্য করে থাকেন।

একুশে ফেব্রুয়ারি যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে তার কারণ একটাই; অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশগুলোতে মাতৃভাষার দুর্দশা। এবং ওই দুর্দশার কারণও অভিন্ন, সেটা হলো পুঁজিবাদের দুঃশাসন। মাতৃভাষার জন্য আন্তর্জাতিক সংগ্রামটা তাই পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামেরই অংশ। যে-সংগ্রাম এক দিন পূর্ববঙ্গে শুরু হয়েছিল, সেটা এখন বিশ্বব্যাপী হওয়া আবশ্যক। বাংলাভাষাকে মর্যাদাবান করার জন্য তাই একদিকে যেমন প্রয়োজন জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যের চর্চায় তাকে সমৃদ্ধ করে তোলা, অন্যদিকে তেমনি আবশ্যক পুঁজিবাদের অবসান ঘটানোর সংগ্রামকে বেগবান করে তোলা।

পুঁজিবাদের আগ্রাসন কিন্তু শহীদ দিবস হিসেবে আমাদের সাংবাৎসরিক একুশে ফেব্রুয়ারির উদ্যাপনের ভিতরও ঢুকে পড়েছে। তার একটা প্রমাণ এটা যে, একুশের উদ্যাপন সর্বজনীন হয়ে ওঠেনি, মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভিতরই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। কেবল তা-ই নয়, উদ্যাপনের ব্যাপারে মধ্যবিত্তরাও ক্রমান্বয়ে আগ্রহ হারাচ্ছে। আরেকটি ঘটনা হচ্ছে এই যে, একুশের প্রভাতফেরি এখন চলে গেছে মধ্যরাতে। মধ্যরাতে অনুষ্ঠান শুরু করাটা বিশ্ব পুঁজিবাদের যে-ধারার সঙ্গে আমরা যুক্ত, তার অন্তর্গত মূল দেশগুলোর রীতি; বাঙালির রীতি নয়। বাঙালি তার সব অনুষ্ঠানই শুরু করে প্রত্যুষে; যখন সূর্য ওঠে, প্রকৃতি জাগে, মানুষের ঘুম ভাঙে, পাখিরা গান গেয়ে ওঠে সেই সময়ে। একুশের উদ্যাপনও আমরা সূর্যোদয়ের সঙ্গেই শুরু করতাম, মধ্যরাতে করার কথা আমাদের কল্পনাতেও ছিল না। এবং এটাও মোটেই তাৎপর্যবিহীন নয় যে, প্রভাতফেরিকে মধ্যরাতে ঠেলে পাঠানোর ঘটনাটির সূত্রপাত ঘটে ১৯৭০ সালে, বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আসবে, কিন্তু জনগণের মুক্তি যে অনাগতই রয়ে যাবে, ঘটনাটি যে তারই পূর্বাভাস দিচ্ছিল এমনটা বলা বোধহয় অন্যায্য হবে না। ওদিকে আবার পণ্য-ব্যবসায়ীরা এক কাণ্ড ঘটিয়েছেন, তাঁরা ‘ভালোবাসা দিবস’ নিয়ে এসেছেন; প্রতি বছর যেটা ঘটে একুশের কয়েক দিন আগে। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও তার উত্তরাধিকার বিষয়ে ভাবতে গেলে ভাষার শত্রু এবং মিত্র উভয়ের কথাই ভাবনায় এসে যায়। মিত্র হচ্ছে বাংলা ভাষা যাঁরা ব্যবহার করেন এবং একে সমৃদ্ধকরণে ব্রতী হন তাঁরা; শত্রু হলো পুঁজিবাদ ও তার অনুষঙ্গগুলো।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়