জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কতখানি ঐক্য গড়েছে, আর কতখানি বিভেদ সৃষ্টি করেছে- প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। যে নিরপেক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে কমিশনের কাজ করা উচিত ছিল, তা করেনি। তবে আশার কথা এই যে কমিশন বিভেদের বীজ বুনে গেলেও ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথে বাধাগুলো মনে হয় কেটে গেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতভিন্নতাও অনেকটাই কমে এসেছে। ঘোষিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের অটল অবস্থান এ ক্ষেত্রে ধন্বন্তরির মতো কাজ করেছে। জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ও বাস্তবায়ন প্রশ্নে সোচ্চার জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপিও এখন আর অতটা কড়া অবস্থানে নেই। দল দুটি নির্বাচনি যাত্রায় সরব ও সক্রিয়। অবশ্য জামায়াতে ইসলামী আগে থেকেই ইলেকশন ক্যাম্পেইনে ছিল। সব আসনেই দাঁড়িপাল্লার প্রার্থীরা মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন। জামায়াতের কেন্দ্রের নেতারা পিআর, গণভোট, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দান, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধকরণ, গণহত্যার বিচার ইত্যাদি ইস্যুতে মাউথ ফায়ার করলেও নির্বাচনি এলাকাগুলোতে তাদের মনোনীত প্রার্থীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কাইন্ড অ্যান্ড কুল। তারা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন, ভোট প্রার্থনা করছেন। এমনকি তারা যাচ্ছেন চাপের মধ্যে থাকা আওয়ামী লীগের সমর্থকদের বাড়িতেও। এসব দেখে তথ্যাভিজ্ঞ মহল আগে থেকেই বলছিল যে জামায়াত গরম কথার ফুলকি যতই ছড়াক না কেন, কাজের বেলায় ইলেকশন মেইল মিস করবে না।

এনসিপিও একই পথের যাত্রী। তরুণদের দলটিও ইলেকশনের ট্রেন ধরতে ব্যস্ত সময় পার করছে। নির্বাচন ছাড়া জুলাই সনদ বাস্তবায়ন যে সম্ভব নয়, তা তারা বেশ বুঝতে পেরেছে। জুলাই জুলাই করে ইলেকশনের ট্রেন মিস হয়ে গেলে এনসিপির অস্তিত্বের সংকট দেখা দেবে। সংস্কার, গণভোট ও গণপরিষদ গঠনের মাধ্যমে ইলেকশন বিলম্বিত করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মতো সাংগঠনিক ভিত তৈরি করা বা বিনা ভোটে দীর্ঘদিন সরকারের ছায়া হয়ে সুবিধা ভোগ করার স্বপ্নটি যে ইউটোপিয়া ছিল, এত দিনে এই দলের নেতাদের তা বুঝতে বাকি থাকার কথা নয়। সবগুলো কিংবা উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আসনেও শাপলাকুঁড়ির পক্ষে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলা কঠিন। এটা হচ্ছে অপ্রিয় বাস্তবতা। বিএনপি বা জামায়াতে ইসলামীর আনুকূল্য ছাড়া এনসিপির বড় নেতাদেরও অনেকের পক্ষে ইলেকশনে জিতে আসা কঠিন হতে পারে। এমতাবস্থায় সংস্কারের আগে ইলেকশনে কিছু আসনে হলেও জিতে অস্তিত্ব রক্ষার গুরুত্ব অনেক বেশি।

তবে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন যেভাবে এগোচ্ছিল, সেই ধারাটি অব্যাহত থাকলে এবং ইন্টেরিমের আশকারা পেলে, এনসিপি হয়তো অবস্থান পরিবর্তন করত না। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার সেই ঝুঁকি নেয়নি। ইলেকশনের আগে গণভোটের দাবিও সরকার মেনে নেয়নি। জুলাই সনদ প্রশ্নে গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন হবে একই দিনে। আগামী পার্লামেন্টকে জুলাই সনদ অনুমোদনের জন্য ঐকমত্য কমিশন যে ২৭০ দিন সময় বেঁধে দিয়েছিল, তা-ও রহিত করা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা জুলাই সনদ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বল নিজের কোর্টে না রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে ঠেলে দিয়েছেন। বিষয়টি এনসিপির মনমতো হয়নি। ইন্টেরিম নিজে গোল না করে রাজনৈতিক কোর্টে পাস করে দেওয়ায় শাপলাকুঁড়ির দলটি হতাশ হলেও মনে হয় মেনেই নিয়েছে। এমত পরিস্থিতেতে আশা করা যায় দেশ একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আশা করি নির্বাচনের যে জোর হাওয়া বইছে, তা আর বাধাগ্রস্ত হবে না। এই পর্যায়ে ইতিহাসের প্রয়োজনে ৫ আগস্টের পর সৃষ্ট জাতীয় ঐক্য-সম্ভাবনার জমিনে দাঁড়িয়ে যা যা হয়েছে, সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয়। পযবেক্ষক মহলের অনেকেই মনে করে, এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে পলিটিকাল স্ক্যামের অনেক উপাদান ছিল। সংবিধান সংস্কার কমিশনসহ বেশ কয়েকটি কমিশন এমন কিছু সুপারিশ করেছিল, যেগুলো ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাওয়া স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ডে আঘাত করার শামিল। সংবিধান সংস্কার কমিশন বাংলাদেশের নাম পরিবর্তনেরও প্রস্তাব করেছিল। সে সময়ে জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের দাবি উঠেছিল কোনো কোনো মহল থেকে। স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন কৌশলে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আইউব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব করেছিল। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন এমন কিছু সুপারিশ করেছিল, যা অনুসরণ করা হলে অনেকগুলো পত্রিকা ও টেলিভিশন বন্ধ হয়ে যেতে পারত। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পেশাজীবী সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী চাকরি হারাতেন।

আশা করি নির্বাচনের যে জোর হাওয়া বইছে, তা আর বাধাগ্রস্ত হবে না। এই পর্যায়ে ইতিহাসের প্রয়োজনে ৫ আগস্টের পর সৃষ্ট জাতীয় ঐক্য-সম্ভাবনার জমিনে দাঁড়িয়ে যা যা হয়েছে, সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয়। পযবেক্ষক মহলের অনেকেই মনে করে, এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে পলিটিকাল স্ক্যামের অনেক উপাদান ছিল। সংবিধান সংস্কার কমিশনসহ বেশ কয়েকটি কমিশন এমন কিছু সুপারিশ করেছিল, যেগুলো ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাওয়া স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ডে আঘাত করার শামিল। সংবিধান সংস্কার কমিশন বাংলাদেশের নাম পরিবর্তনেরও প্রস্তাব করেছিল। সে সময়ে জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের দাবি উঠেছিল কোনো কোনো মহল থেকে। স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন কৌশলে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আইউব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব করেছিল। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন এমন কিছু সুপারিশ করেছিল, যা অনুসরণ করা হলে অনেকগুলো পত্রিকা ও টেলিভিশন বন্ধ হয়ে যেতে পারত। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পেশাজীবী সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী চাকরি হারাতেন।

অভিযোগ রয়েছে যে ওই কমিশন একটি বিশেষ পত্রিকা গোষ্ঠীর স্বার্থে সুপারিশগুলো তৈরি করেছিল। অন্তর্বর্তী সরকার ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সেসব সুপারিশ ইগনোর করেছে বলেই প্রতীয়মান হয়। জুলাই সনদে কেবল ছয়টি কমিশনের সুপারিশ আমলে নেওয়া হয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত জটিলতা তৈরির চাইতে উপেক্ষা করা হাজার গুণে ভালো।

তবে জুলাই সনদের কেন্দ্রে রয়েছে সংবিধান, যা এখনো বহাল। বলা হচ্ছে যে সংবিধানই সমস্যার মূল। এই সংবিধানই নাকি ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছে! অতঃপর প্রশ্ন উঠবে, কোন সংবিধান ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছে? সেটা কি ১৯৭২ সালে গৃহীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র, নাকি ১৭ বার সংশোধিত হওয়ার পরের সংবিধান? ১৯৭২ সালে যে শাসনতন্ত্র হয়েছিল তার কিছু সীমাবদ্ধতা তো ছিলই। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা গণতন্ত্রের বিচারে সমর্থনযোগ্য নয়। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির ভুল ব্যাখ্যার সুযোগ তৈরি হয়েছিল। উপজাতি জনগোষ্ঠী বাঙালি জাতীয়তাবাদ নিয়ে তখনই প্রশ্ন তুলেছিল। শাসনতন্ত্রের সত্তর অনুচ্ছেদ পার্লামেন্টে ব্রুট মেজরিটির বিপদ ডেকে এনেছিল। পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনের পর সত্তর অনুচ্ছেদ ছাড়া বাহাত্তরের সংবিধানের অসংগতিগুলোর সমাধান করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এমন কথা হলফ করে বলা যায় না যে বাহাত্তরের সংবিধানই ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছে। আসলে ফ্যাসিবাদের জন্ম হয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির জঠরে, ফ্যাসিবাদের চোখ ফোটে দুর্নীতির তাপে বা ওমে। সেই জায়গায় সংস্কার না করে আমরা পড়ে আছি সংবিধান নিয়ে। সংবিধানে বিচারবহির্ভূত হত্যার বিধান নেই। ভোট জালিয়াতি, দিনের ভোট রাতে, বাকস্বাধীনতা হরণ কিংবা মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো সমর্থনও সংবিধানে নেই। এগুলো আছে দুর্নীতিমনস্ক রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে। তারপরও এ কথা বলছি না যে সংবিধান সংস্কার- সংশোধনের প্রয়োজন নেই। ১৭ বার যে জিনিস ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে, সেটা যে কিম্ভূতকিমাকার অবয়ব ধারণ করেছে, তাতে আর সন্দেহ কী! গত অর্ধ শতাব্দে বাহাত্তরের সংবিধানের কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে সময়ের প্রয়োজনে ও জনস্বার্থে। কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে কোটারি স্বার্থে। কোটারি স্বার্থে যে সংশোধনীগুলো আনা হয়েছে, সেগুলো পরগাছাতুল্য। সেই পরগাছাগুলো চিহ্নিত করে ছেঁটে রাষ্ট্রের ফান্ডামেন্টাল গাইড লাইন ঝঞ্ঝালমুক্ত করা সময়ের দাবি। এইরূপ পরিমার্জনের জন্য জনগণের দ্বারা নির্বাচিত পার্লামেন্টই যথোপযুক্ত ফোরাম। নির্বাচিত সংসদ প্রয়োজন মনে করলে সংবিধান বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নেবে। জুলাই সনদে যেসব সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলোও এই কাজে সহায়ক হবে। এজন্য গণভোট জরুরি না।

এখন জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বড় কর্তব্য হচ্ছে একটি অবাধ এবং সব অর্থে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করা। সুষ্ঠু ভোটের মাধ্যমে একটি দক্ষ পার্লামেন্ট গঠিত হলে সেটা হবে জুলাই আন্দোলনের সার্থক উপসংহার। সরকার, প্রশাসন, ইলেকশন কমিশন ও নির্বাচনি কর্মকর্তাদের শতভাগ নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা জরুরি। পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রায়শই সরকারকে কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠতে ইন্ধন জোগায়। শাসনতন্ত্রের সত্তর অনুচ্ছেদ বিলোপ না হওয়া পর্যন্ত এই ঝুঁকিটি থেকেই যাবে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আরও অনেক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। একটি ব্যালান্সড পার্লামেন্টের জন্য ভোটার সাধারণের সচেতনতা অত্যাবশ্যকীয়। রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী-সমর্থকরা সাধারণত ভোট দেন মার্কা দেখে। কোনো দলে সরব ও সক্রিয় নন- এমন ভোটারের সংখ্যাও কিন্তু দেশে কম নেই।

এই ভোটার শ্রেণিটি সংশ্লিষ্ট দলের আদর্শ-উদ্দেশ্য ও প্রার্থীর যোগ্যতা দেখে ভোট দিলে ভারসাম্যপূর্ণ জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।

জুলাই অভ্যুত্থানের পর গত ১৫টি মাস আমাদের গিয়েছে বিবিধ অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার মধ্য দিয়ে। তুমুল একটা নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি জাতিকে করেছে শঙ্কিত, বিচলিত ও যন্ত্রণাবিদ্ধ। রাজনৈতিক বিভেদ পরিস্থিতি ঘোলাটে করে তুলেছিল। এখন পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। আমরা আশায় বুক বেঁধে রইলাম। শেষ ভালো যার, সব ভালো তার।

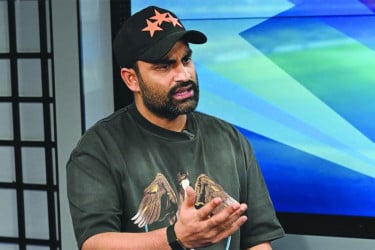

লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক