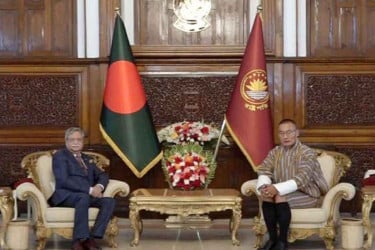

স্যার ফজলে হাসান আবেদ কেসিএমজি (জন্ম : ২৭ এপ্রিল, ১৯৩৬) একজন বাংলাদেশি সমাজকর্মী এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপারসন। সামাজিক উন্নয়নে তার অসামান্য ভূমিকার জন্য তিনি র্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার, ‘ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ’, ‘ওয়াইজ প্রাইজ’, ‘নাইটহুড’, ‘স্বাধীনতা পদক’সহ একাধিক সম্মান লাভ করেছেন। সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন, যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার, অক্সফোর্ডসহ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১১টি দেশে ব্র্যাক তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন—শেখ মেহেদী হাসান

আপনার জন্ম সিলেটের হবিগঞ্জে। কেমন ছিল আপনার ছেলেবেলা?

১৯৩৬ সালের ২৭ এপ্রিল হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচংয়ে আমার জন্ম। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই অঞ্চলের বড় জমিদার ছিলেন। আমার দাদা ছিলেন খানবাহাদুর রফিকুল হাসান। তার চার পুত্রসন্তানের মধ্যে বাবা সিদ্দিক হাসান ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। আমার মায়ের নাম সৈয়দা সুফিয়া খাতুন। বাবা ছিলেন হবিগঞ্জের জেলা সাবরেজিস্ট্রার। সাতচল্লিশে দেশভাগের পূর্বমুহূর্তে তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। আমাদের পরিবার হবিগঞ্জ থেকে বানিয়াচং চলে আসে। ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল কিছুটা দূরবর্তী। সেই তুলনায় মায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল অনেক বেশি। আমার নানা খানবাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দীন হোসেন অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী ছিলেন। কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে ছিল আমার নানাবাড়ি। ছোটবেলায় নানাবাড়িতে বেশ যাওয়া হতো। সেখানে আমরা যেতাম নৌকায় করে। এই নৌকাভ্রমণটা আমার খুব প্রিয় ছিল। এ ছাড়া ট্রেনে করে যেতাম কলকাতা। শীতের ছুটিতে বছরে একবার কলকাতায় বেড়াতে যেতাম আমরা।

আপনার ছাত্রজীবনটা কেটেছে কীভাবে?

আমার বাবার কর্মস্থল ছিল হবিগঞ্জ। আমি তৃতীয় শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত সেখানেই লেখাপড়া করেছি। হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে। বাবা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে বানিয়াচংয়ের গ্রামের বাড়িতে ফিরে এলে সেখানকার স্থানীয় স্কুলে আমার ভর্তি হওয়ার কথা চলছিল। কিন্তু পরিবারের কেউ কেউ তাতে অমত প্রকাশ করলেন। তারা বললেন, ভালো কোনো স্কুলে লেখাপড়া করা দরকার। আমার মেজো চাচা রাশিদুল হাসান ছিলেন কুমিল্লার জেলা জজ। আমাকে তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেখানে কুমিল্লা জিলা স্কুলে ভর্তি হলাম। সপ্তম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সেখানেই লেখাপড়া করলাম। চাচার ছিল বদলির চাকরি। জিলা জজ হিসেবে তিনি পাবনায় বদলি হয়ে গেলেন। চাচার সঙ্গে ওখানে চলে গিয়ে পাবনা জিলা স্কুলে ভর্তি হলাম। স্কুলে পড়ার সময়ই পাঠ্যবইয়ের বাইরে বইপড়ার অভ্যাস গড়ে উঠেছিল আমার। আমাদের বাড়ির একটি ঘরে তিনটি আলমারিতে ছিল বই আর সাময়িক পত্রিকার মূল্যবান সংগ্রহ। সাময়িক পত্রিকার মধ্যে ছিল ‘মাসিক বসুমতী’, ‘মাসিক মোহাম্মদী’, ‘সওগাত’ এবং ‘দেশ’। ছুটিতে বাড়িতে গেলেই বই এবং সাময়িকীগুলো হয়ে উঠত আমার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। বইয়ের পাশাপাশি সাময়িক পত্রিকার ধারাবাহিক উপন্যাসগুলো খুব আগ্রহ নিয়ে পড়তাম।

১৯৫২ সালে আমি ম্যাট্রিক পাস করলাম। ইন্টারমিডিয়েট পড়ার জন্য পাবনা থেকে চলে এলাম ঢাকায়। ভর্তি হলাম ঢাকা কলেজে। তারপর আইএসসি পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্সে ভর্তি হলাম। আমার ছোট চাচা সায়ীদুল হাসান তখন লন্ডনে পাকিস্তান দূতাবাসে বাণিজ্য সচিব। তার পরামর্শে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া বাদ দিয়ে ১৯৫৬ সালে আমি স্কটল্যান্ডে গিয়ে গ্লাসগো ইউনিভার্সিটিতে নেভাল আর্কিটেকচারে ভর্তি হলাম।

প্রসঙ্গত, আমার ছোট চাচা সায়ীদুল হাসানের কথা বলা প্রয়োজন। তিনি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের একজন শহীদ। আমার বাবা ছিলেন আমার ‘অভিভাবক’ অন্যদিকে ছোট চাচা ছিলেন ‘চিন্তাবন্ধু’। তিনি ছিলেন দেশের একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ। সাহিত্যসংস্কৃতির প্রতি তার ছিল প্রচুর আগ্রহ। একটু আগেই আমাদের বাড়ির সাময়িক পত্রিকা সংগ্রহের কথা বললাম, এটা কিন্তু তিনিই গড়ে তুলেছিলেন। বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের তিনি খুব ভালোবাসতেন। তাদের জীবনকে নানাভাবে আলোকিত করতে চাইতেন। তিনি ছোটদের রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কবিতা মুখস্থ করে আবৃত্তি করতে বলতেন। যার আবৃত্তি ভালো হতো তাকে পুরস্কার দিতেন। এই প্রতিযোগিতায় আমি বরাবরই প্রথম হতাম।

আপনি স্কটল্যান্ডে নেভাল আর্কিটেকচার বিষয়ে পড়তে গেলেন। সেটা বাদ দিয়ে সিএ পাস করলেন কেন?

আমি যখন গ্লাসগো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই তখন দেশের প্রথম নেভাল আর্কিটেক্ট হওয়ার স্বপ্নে বিভোর ছিলাম। আমি বিদেশে পড়তে গিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু সবসময় ইচ্ছে ছিল লেখাপড়া শেষ করে দেশে ফিরে আসব। গ্লাসগোতে অনেক শিপইয়ার্ড ছিল। সেগুলোতে ঘুরে ঘুরে বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো। একসময় বুঝতে পারলাম, দেশে ফিরে আমি এই লেখাপড়াটা কোনো কাজে লাগাতে পারব না। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশে শিপইয়ার্ড হবে না। যা শিখব, সবই বিফলে যাবে। তখন আর এ বিষয়ে পড়ার আগ্রহ থাকল না। দুই বছর পড়ার পর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এ বিষয়ে পড়ব না। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আমি চলে এলাম লন্ডনে। ভর্তি হলাম অ্যাকাউন্টিংয়ে।

সত্তরের ঘূর্ণিঝড়ে আপনি আক্রান্ত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় নানাভাবে সক্রিয় থাকলেন। ওই সময়ের ঘটনাধারা সম্পর্কে জানতে চাই।

সত্তরের ঘূর্ণিঝড়ের সময় আমি ছিলাম চট্টগ্রামে। আমি তখন শেল অয়েল কোম্পানির হেড অব ফাইন্যান্স। ১২ নভেম্বর দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল। সন্দ্বীপ, হাতিয়া, মনপুরা এই তিনটি দ্বীপে মৃত্যুবরণ করেছিল লাখ লাখ মানুষ। এক রাতের ব্যবধানে এত ধ্বংস, এত মৃত্যু এই ভূখণ্ডে এর আগে কেউ কখনো দেখেনি। সেদিনের মানবিক বিপর্যয় দেশের মানুষকে প্রবলভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। ঘূর্ণিঝড়কবলিত অঞ্চলে যারা বেঁচেছিল, তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়াটা ছিল অত্যন্ত জরুরি। আমরা জানতে পারলাম, হাতিয়ায় যৎসামান্য ত্রাণ পৌঁছলেও মনপুরাতে কোনো তৎপরতা নেই। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ত্রাণ বিতরণ করতে আমরা মনপুরাতেই যাব। আমার সঙ্গে আরও তিন-চারজন ছিলেন। ব্যারিস্টার ভিকারুল ইসলাম চৌধুরী ছিলেন, শেলে আমার সহকর্মী কায়সার জামানও ছিলেন। আরও ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা আকবর কবীর। ছিলেন নটর ডেম কলেজের শিক্ষক ফাদার টিম। আমরা ‘হেলপ’ নামে একটি সংগঠন তৈরি করে তার মাধ্যমে ত্রাণকার্য চালাই। সর্বস্ব হারানো মানুষের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের বিধ্বস্ত ভিটেমাটিতে আমরা ঘরবাড়ি তৈরি করে দিয়েছিলাম। এভাবেই ধ্বংসের মধ্যে সেখানে শুরু হয়েছিল নতুন জীবন। ঘূর্ণিঝড়ের এই ঘটনাটা সেদিন আমার পুরো জীবনদৃষ্টিকেই বদলে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল দেশের আপামর জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে জীবন আমি যাপন করছি, তা অর্থহীন। জীবন ভাবনার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনটাই আমার পরবর্তী কর্মধারার গতিমুখ নির্ধারিত করে দিয়েছিল। এরপর এলো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এদেশবাসীর জীবনে সে ছিল এক অসাধারণ সময়। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের চাকরি ছেড়ে আমি লন্ডনে চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে সম্পৃক্ত হলাম স্বাধীনতার লড়াইয়ে।

লন্ডনে যাওয়ার পর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলো। আমরা সবাই মিলে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করলাম। আমরা তখন দুটো সংগঠন গড়ে তুলেছিলাম। একটি ‘অ্যাকশন বাংলাদেশ’ অন্যটি ‘হেলপ বাংলাদেশ’। অ্যাকশন বাংলাদেশের কাজ ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক সমর্থন আদায় করা। আর হেলপ বাংলাদেশের কাজ ছিল অর্থসংগ্রহ করে মুক্তিবাহিনীকে সহযোগিতা করা। নানা ধরনের কাজ করেছিলাম আমরা। প্রচারপত্র বিলি, মিডিয়ায় সাক্ষাৎকার, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, পথনাটকাভিনয়, তহবিল সংগ্রহ ইত্যাদি। আমার মনে আছে আমি কোপেনহেগেনে একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকার দিয়েছিলাম। তাতে আমি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরোচিত লড়াইয়ের চিত্র তুলে ধরেছিলাম।

ত্রাণ ও পুনর্বাসনভিত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম বেসরকারি সংস্থা হিসেবে পরিগণিত ব্র্যাকের সূচনা হলো। গ্রামীণ উন্নয়ন এবং বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ—এই ধারাবাহিক পরিবর্তন কীভাবে সম্ভব হলো?

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে যুদ্ধ শেষ হলে আমি দেশে ফিরে আসি। আমরা ভেবেছিলাম, যুদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে চলবে। কিন্তু খুব দ্রুত দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। এসে দেখলাম, দেশের অবকাঠামোগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে এবং মানুষের জীবনজীবিকার উপায়গুলো সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। লাখ লাখ মানুষ শহীদ হয়েছে। পাকিস্তানি সেনারা গ্রাম-নগরবন্দর জনপদ সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল। যুদ্ধ চলাকালেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম দেশ স্বাধীন হলে অসহায় ও দুর্গত মানুষের মধ্যে গিয়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ করব। এক কোটি লোক যুদ্ধের সময় ভারতে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা ফিরে আসতে শুরু করল। ছিন্নমূল সেই মানুষগুলোর তখন জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের প্রয়োজন। ত্রাণকর্মকাণ্ড পরিচালনার অভিজ্ঞতা আমার আগেই ছিল। আমি সহজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। লন্ডনে আমার একটি নিজস্ব ফ্ল্যাট ছিল। যুদ্ধ চলার সময় সেটি বিক্রি করে টাকা নিজের কাছে রেখেছিলাম। ওই টাকাটা দেশে নিয়ে এসে ত্রাণকার্য পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলাম উত্তর-পূর্ব সিলেটের প্রত্যন্ত থানা শাল্লার পুরো এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী দিরাই ও বানিয়াচং থানার কয়েকটি ইউনিয়নে আমাদের কাজ শুরু হলো। আর এভাবেই সূচনা হলো ব্র্যাকের। পরে ত্রাণকাজের সীমিত পরিধি থেকে বেরিয়ে এসে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে এই সংস্থার দীর্ঘ অভিযাত্রার সূচনা ঘটে।

ব্র্যাকের সূচনালগ্নে আমার ধারণা ছিল আমাদের এই কাজ সর্বোচ্চ এক বছর স্থায়ী হবে। শাল্লা প্রকল্পের প্রথম পর্বে ওই অঞ্চলে আমরা ১০,৪০০ ঘর নির্মাণ করে দিয়েছিলাম। যুদ্ধবিধ্বস্ত পোড়ামাটির ভিটির ওপর নির্মিত টিনের চালের সেই ঘরগুলো এলাকার দৃশ্যপটটাকেই সেদিন বদলে দিয়েছিল। দ্বীপের মতো ছোট ছোট গ্রামগুলোতে ঘরের চালে রোদ পড়ে রীতিমতো চকচক করত। কিন্তু সেই চাকচিক্য বেশিদিন স্থায়ী হলো না। দেখা গেল অভাবের তাড়নায় দরিদ্র মানুষ ঘরের চালের নতুন টিন খুলে ধনীদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। এর ফলে একটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে গেল, আর তা হলো, শুধু ত্রাণ দিয়ে দরিদ্র মানুষের সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। ত্রাণ সমস্যার সাময়িক উপশম মাত্র, দারিদ্র্য বিমোচনের কোনো উপায় নয়। দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন তাদের স্বাবলম্বী করে তোলা, তাদের ভিতরকার আত্মনির্ভরশীলতার সন্ধান দেওয়া।

ব্র্যাকের কর্মকাণ্ডের শুরুর দিকে আপনারা নারীদের কেন্দ্র করে কর্মসূচি গড়ে তুলেছিলেন কেন?

না, শুধু শুরুর দিকে নয়, ব্র্যাকের কর্মকাণ্ডের সব পর্যায়ই আমি নারীদের অংশগ্রহণের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছি। আমাদের সমাজে নারীরা জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে পুরুষের পাশাপাশি কাজ করবে—এ ধারণাটা গ্রহণযোগ্য ছিল না। ১৯৭৪ সালে দেশের বিভিন্ন স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়েছিল। উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষ ভয়াবহ আকার ধারণ করাতে আমরা রংপুরের রৌমারীতে খাদ্যবিতরণ কর্মসূচি শুরু করেছিলাম। রৌমারীতে আমরা কাজ করেছিলাম মাত্র চার মাস। কিন্তু সেখানে কাজ করতে গিয়ে আমার অভিজ্ঞতায় এমন কিছু বিষয় যুক্ত হয়েছিল, যা আমার অন্তর্দৃষ্টিকে খুলে দিয়েছিল। সেখানে দুর্ভিক্ষপীড়িত পরিবারে অনেক শিশুকে আমি দেখেছি, যাদের বাবা দায়দায়িত্ব ফেলে পালিয়েছেন। অনেকেই নিরুদ্দেশ হয়েছেন। কিন্তু মা তার সন্তানকে ফেলে কোথাও যাননি। আমি সেদিন গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলাম, আমাদের নারীদের দায়িত্ববোধ এবং কর্তব্যনিষ্ঠার ব্যাপারটাই আলাদা। স্বাভাবিক অবস্থায় ঘরে চাল বাড়ন্ত হলে তখন যদি আত্মীয় এসে হাজির হয়, ঘরে কিছু না থাকলেও নারীরা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ধারকর্জ করে আপ্যায়নের কাজ চালিয়ে যান। আমি নিশ্চিতরূপেই দেখেছি, নারীরা নিজেদের পরিবারের প্রতি অনেক বেশি দায়িত্বশীল। এ জন্যই আমি নারীদের সংগঠিত করে তাদের আয়রোজগারের ব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছি এবং তাদেরকেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি।

আমি বলি বাংলাদেশের নারীরা সব কাজ করতে পারে। নারীরা শক্ত কাজ করতে পারেন না, এটা ঠিক নয়। আপনারা নদী থেকে নারীদের পানি আনা দেখেছেন। এক কাঁখে ভরাপানির কলস, অন্য কাঁখে বাচ্চা নিয়ে খাড়া নদীর পাড় বেয়ে নারীরা তরতর করে উঠে আসছেন—এই দৃশ্য আমি দেখেছি। নারীরা সব কাজ পারেন না—এটা আমাদের পুরুষদের মনোজগতের সীমাবদ্ধতা। আমি এই ধারণাটা ভেঙে দিতে চেয়েছি। ব্র্যাকের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত এই দৃষ্টিভঙ্গি অব্যাহত আছে। নারীর ক্ষমতায়নের পথে আমরা অনেকটাই অগ্রগতি অর্জন করেছি। এতদিনকার অবহেলিত এবং উপেক্ষিত নারীশক্তি বর্তমানে সমাজকে বদলে দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। ব্র্যাকের গ্রামসংগঠনের সদস্য হয়ে নিজেদের ভাগ্যকে নির্মাণ করার যে সংগ্রামে তারা শামিল হয়েছেন, তার অনেকটাই সফল হয়েছে।

ব্র্যাকের সবচেয়ে বড় কার্যক্রম ক্ষুদ্রঋণ। এই ক্ষুদ্রঋণকে কেন্দ্র করে ব্র্যাক সমালোচিত হয়েছে। বিষয়টি কীভাবে দেখেন?

বিষয়টিকে দুই ভাবেই দেখা যায়। ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে যেমন সমালোচনা রয়েছে তেমনি এটি বিশ্বব্যাপী সমাদৃতও হয়েছে। যারা সমালোচনা করেন তারা যদি এর চেয়েও ভালো কোনো পন্থা উদ্ভাবন করতে পারেন যা গরিব মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করবে, যা তাদের আত্মকর্মসংস্থান তথা দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক হবে, তাহলে ক্ষুদ্রঋণ এক সময় নিজে থেকেই সীমিত হয়ে আসবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সেরকম কোনো পন্থা বা কৌশল উদ্ভাবিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এই সমালোচনাকে আমলে নিতে রাজি নই। আপনি যদি এর সফলতা, কারা এর উপকারভোগী, কীভাবে তারা উপকৃত হচ্ছেন—এসব বিষয় বিবেচনা করেন, তাহলে দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখতে পাবেন। আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই। আজ থেকে পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে আমরা প্রত্যন্ত গ্রামেগঞ্জে পোলট্রি সেক্টরে কাজ শুরু করি। তাদের মধ্য থেকে চিক-রেয়ারার (যারা ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে উন্নতজাতের একদিন বয়সের মুরগির বাচ্চা দুই মাস পর্যন্ত পালন করতেন), কি-রিয়ারার (যারা ঋণের মাধ্যমে চিক-রেয়ারারের কাছ থেকে দুই মাস বয়সের ২৫-৩০টি বাচ্চা নিয়ে ডিম দেওয়া অবধি পালন করতেন) তৈরি করি। চিক-রেয়ারাররা যাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিজ বাড়িতে বসে একদিন বয়সী উন্নত জাতের মুরগির বাচ্চা পেতে পারেন সেজন্য প্রতিষ্ঠা করি ব্র্যাক পোলট্রি ফার্ম। মুরগির চিকিৎসার জন্য গ্রামীণ নারীদের পোলট্রি ওয়ার্কার হিসেবে গড়ে তুলি। তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি। তারা নিজ নিজ গ্রামে সুই দিয়ে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে মুরগির রোগবালাই প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সহায়তা করতেন। তাদের বলা হতো ‘মুরগির ডাক্তার’। প্রতিটি গ্রামের জন্য একজন করে ওয়ার্কার তৈরি করে আমরা ৪০,০০০ গ্রামে ভ্যাকসিন প্রয়োগের এই ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলাম। সে সময় বিদেশি মুরগি পালনের প্রতি এদেশের মানুষের প্রচণ্ড অনীহা ছিল, এমনকি এর মাংসও অনেকে খেতে চাইতেন না। এই সেক্টরে আজকের প্রেক্ষাপটটা বিবেচনা করুন। সে সময় যদি কিছু লোকের সমালোচনার কারণে আমরা এই কার্যক্রম থেকে পিছিয়ে আসতাম তাহলে হয়তো এত বড় পরিবর্তন আমরা এই সেক্টরে দেখতে পেতাম না।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) তৈরির আগে সমালোচকদের একটি অংশ ক্ষুদ্রঋণের সার্ভিস চার্জ বা সুদের হার নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন। তাদের মত ছিল, এই সেক্টরে সার্ভিস চার্জ তথা সুদের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। ২০০৬ সালে সরকার প্রতিষ্ঠা করল মাইক্রোফাইন্যান্সের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা এমআরএ। তৈরি হলো নতুন নীতিমালা। নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সার্ভিস চার্জের সর্বোচ্চ সীমা ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে ২৭% নির্ধারণ করে। এতে দেখা গেল, মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানসমূহ আগে থেকে যে সুদ নিত তা যৌক্তিক পর্যায়েই ছিল। ব্র্যাক তার কর্মীদের কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে রেগুলেটরি অথরিটি নির্ধারিত সুদ অপেক্ষা এই হার আরও ২% কমে নির্ধারণ করতে পেরেছে। এ কথা ঠিক যে, দেশের প্রচলিত ব্যাংকিং সেক্টর অপেক্ষা মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানসমূহের সুদের হার তুলনামূলক বেশি। এর একমাত্র কারণ এর পরিচালনা ব্যয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ, দোরগোড়ায় সেবা। এ ধরনের সেবা দেওয়া নিঃসন্দেহে ব্যয়বহুল।

আপনাদের শিক্ষা কর্মসূচি কতটা সাফল্য অর্জন করেছে?

আমরা বর্তমানে বিভিন্ন ধারার চল্লিশ হাজার স্কুল পরিচালনা করছি। সেখানে বারো লাখ শিশু লেখাপড়া করছে। এসব স্কুল নতুন ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি ও উপকরণ নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার সম্পূরক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আমাদের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বিশ্বের সর্ববৃহৎ সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। এ পর্যন্ত ১ কোটি শিক্ষার্থী ব্র্যাক স্কুল থেকে কোর্স সম্পন্ন করেছে। এক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে, এই শিক্ষার্থীদের ৬০ শতাংশই মেয়ে। ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচি দেশের বিভিন্ন স্থানে সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক মানুষের কাছে তার কর্মসূচি নিয়ে হাজির হয়েছে। হাওর এলাকায় ‘শিক্ষাতরী’ নামে নৌকা স্কুল কার্যক্রম এবং বিশেষায়িত স্কুলের মাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিশু ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের আমরা শিক্ষার আওতায় নিয়ে এসেছি।

ব্র্যাক স্কুল থেকে কোর্স সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস অব্যাহত রাখার পাশাপাশি তাদের জীবনদক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্যও ব্র্যাক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে ব্র্যাক সারা দেশে ৯০০০ কিশোরী কেন্দ্র এবং প্রায় ৩০০০ গণকেন্দ্র পাঠাগার গড়ে তুলেছে। ব্র্যাক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের বেলায় আমরা সবসময় নারীশিক্ষকদের প্রাধান্য দিয়েছি। নারীর ক্ষমতায়নের ধারণাটিকেই আমরা এক্ষেত্রে মাথায় রেখেছি। এদের কেউ এসএসসি পাস আবার কেউ হয়তো এইচএসসি পাস। নিয়মিত প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে এদের আমরা দক্ষ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলেছি। বস্তুত আমরা সবসময়ই আমাদের স্কুলগুলোকে উৎকর্ষের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছি।

আপনারা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছেন। সেখানে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সুযোগ কতখানি?

২০০১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চবিত্ত ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি অনেক দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে। এজন্য ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এই শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশের বহুলপ্রচলিত দৈনিক পত্রিকাগুলোতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এইচএসসি পরীক্ষার সময় পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোতে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের মধ্যে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবৃত্তির লিফলেট বিতরণ করা হয়। এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শিক্ষার্থীদের দুই থেকে তিন সপ্তাহব্যাপী বিনামূল্যে কোচিং করানো হয়। ভর্তি পরীক্ষায় পাস করার পর দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের সম্পূর্ণ বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া হয়। এই ছাত্রছাত্রীরা যাতে নির্বিঘ্নে অধ্যয়ন করতে পারে সেজন্য বিনা বেতনে অধ্যয়নের পাশাপাশি তাদের থাকাখাওয়ার খরচ বাবদ প্রতিমাসে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক রাখতে তাদের ওপর নজরদারি করা হয়। এই শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয়ে দুর্বল থাকলে সে বিষয়ে তাদের দুর্বলতা কাটানোর জন্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। পড়াশোনার পাশাপাশি নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনের জন্য তারা বিভিন্ন ক্লাব কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়াও তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিনা খরচে একটি বিশেষ দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স করানো হয় এবং চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও সহায়তা দেওয়া হয় ।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় দেশীয় ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি বিদেশের দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদেরও বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দিচ্ছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে আমরা ২৫ জন বিদেশি শিক্ষার্থীকে বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দিয়েছি। এই বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা উগান্ডা, ইথিওপিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, নেপাল, মিয়ানমার, পাকিস্তান এবং সিয়েরালিওন থেকে এসেছে। এযাবৎ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় ৮০ জন শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়াশোনা করে পাস করেছে এবং দেশি-বিদেশি নামিদামি কোম্পানিতে চাকরি করছে। কোনো ছাত্রছাত্রী হঠাৎ করে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হলে তাদের সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে আংশিক শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। এটা টিউশন ফির চল্লিশ শতাংশ থেকে আশি শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় সর্বমোট ১২৩,৮৯৪,০৭৩ টাকার শিক্ষাবৃত্তি দিয়েছে।

শিক্ষার মানোন্নয়নে আপনার পরামর্শ কী?

মানসম্মত শিক্ষার জন্য শুধু ভালো শিক্ষকই যথেষ্ট নয়। গতানুগতিক একঘেয়ে শিক্ষার বদলে শ্রেণিকক্ষগুলোতে সৃজনশীল শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলাও জরুরি। শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ হবে এমন, যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের জ্ঞান অর্জনের সুযোগগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। বিশ্বব্যাপী এই পরিবর্তনগুলো এখন ক্রমশই শিক্ষাঙ্গনের চালচিত্রকে পালটে দিচ্ছে। প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেটের কল্যাণে উদ্ভাবনী চিন্তাধারা আমাদের সেই পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে, সেখানে শিক্ষার্থীরাই ধীরে ধীরে নিজেদের শেখার সুযোগগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ডিজিটাল কানেক্টিভিটির উন্নয়ন নতুন সম্ভাবনার সেইসব দ্বার খুলে দিচ্ছে যার খুব সামান্যই আমরা এযাবৎ ব্যবহার করতে পেরেছি। এটা এখন সময়ের ব্যাপার, যখন নতুন নতুন উদ্ভাবন আর উন্নততর অবকাঠামোর কল্যাণে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকা একজন শিক্ষার্থী রাজধানী ঢাকার আধুনিক স্কুলে পড়া শিক্ষার্থীর মতোই একই মানের শিক্ষা লাভ করতে পারবে।

ব্র্যাক তার কর্মকাণ্ডের সূচনা থেকেই শিক্ষা কর্মসূচির মানোন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। ২০০৫ সালে শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তির সংযোগ ঘটিয়ে ব্র্যাক ‘কম্পিউটার এইডেড লার্নিং’ কার্যক্রম শুরু করে। এর আওতায় ব্র্যাক এনসিটিবির শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের অনুসরণে গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞান বিষয়ের মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল শিক্ষা-উপকরণ তৈরি করে; শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে এবং শ্রেণিকক্ষে এসব উপকরণ ব্যবহার করে। ২০১২ সাল থেকে এসব উপকরণ ওয়েবসাইটে সবার ব্যবহারের জন্য আমরা উন্মুক্ত করে দিয়েছি। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এখন তথ্যপ্রযুক্তির নানা উপকরণে সজ্জিত। এক্ষেত্রে আমাদের সরকারের উদ্যোগ এবং আয়োজনও নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। আমরাও বসে থাকিনি, বরং সাধ্যমতো অবদান রেখেছি। জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য তথা এমডিজি অর্জনে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও বাংলাদেশ তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য দেখিয়েছে। এমডিজির পর জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি তথা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে মানসম্পন্ন শিক্ষার অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছে। আশা করি, এই অঙ্গীকার পূরণেও আমরা সফল হব। যথাসময়ে আমাদের সবগুলো প্রতিশ্রুতিই বাস্তবায়িত হবে।

আপনারা আড়ং পরিচালনা করছেন। আড়ং প্রতিষ্ঠার পেছনে কী চিন্তাধারা কাজ করছিল?

গত শতকের সত্তরের দশকের মধ্যভাগে আমরা গ্রামীণ কারুশিল্পীদের নিয়ে কারুপণ্য তৈরি করার কাজ শুরু করি। তাদের উৎপাদিত পণ্যগুলো ব্র্যাকের মাধ্যমে ঢাকার কয়েকটি দোকানে দেওয়া হতো। কিন্তু বিক্রির টাকা পেতে দু-তিন মাস সময় লেগে যেত। দরিদ্র উৎপাদনকারীদের পক্ষে তাদের পণ্য বিক্রির টাকা পাওয়ার জন্য এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করাটা ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। এজন্য ব্র্যাককেই উৎপাদনসহায়তা প্রদান করে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হতো। এ অবস্থায় আমরা সিদ্ধান্ত নিই, আমরা নিজেরাই পণ্য বিপণনের ব্যবস্থা করব এবং পণ্য সরবরাহ করার সঙ্গেসঙ্গে উৎপাদনকারীদের মূল্য শোধ করে দেব। মূলত এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা গড়ে তুলি আড়ং। আড়ংয়ের সূচনালগ্ন থেকেই আমরা এর কার্যক্রমে বিপুলসংখ্যক নারীকে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি। গ্রামীণ কারুশিল্পীদের বিপণনসহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদনে নকশা ও প্রশিক্ষণসহায়তা প্রদান করেছি। বর্তমানে ৮৫,০০০ কর্মী আড়ংয়ের উৎপাদনকারী হিসেবে কাজ করছেন। আমরা আড়ংয়ের মাধ্যমে এদেশের গ্রামীণ কারুশিল্পের ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছি। জামদানির কথাই ধরুন, একসময় জামদানি শাড়ি ছিল এদেশের গর্ব। কিন্তু কালের আবর্তনে এই শিল্প প্রায় বিলুপ্তির মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। আড়ং সেই ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জামদানি, নকশিকাঁথার হারিয়ে যাওয়া চমৎকার নকশাগুলো এদেশের শিল্পীদের দিয়ে নতুন করে আঁকিয়ে আমরা কারুশিল্পীদের হাতে তুলে দিয়েছি। একইসঙ্গে আমাদের পণ্যগুলোতে আধুনিকতার ছোঁয়া নিয়ে আসার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছি।

ব্র্যাক অঙ্কুর থেকে মহীরুহ হয়ে উঠেছে। এখন বাংলাদেশসহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে আপনারা কাজ করছেন। পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আপনারা কী কৌশলে অগ্রসর হয়েছিলেন?

নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ব্র্যাক তার বর্তমান অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। এখন বাংলাদেশসহ বিশ্বের এগারোটি দেশে আমরা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছি। এই যে বিশাল বিস্তার—এর নেপথ্যকাহিনীটা কী সে প্রশ্ন আসতেই পারে। আসলে ব্র্যাকের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে আমরা আমাদের অঙ্গীকার থেকে কখনো বিচ্যুত হইনি। আর আমরা কর্মীদের খুব বিশ্বাস করেছি। কর্মীরাও সেই বিশ্বস্ততার খেলাপ করেনি। তারা আমাদের কাছ থেকে দায়িত্ব পেয়েছে, ক্ষমতাও পেয়েছে। গ্রামপর্যায়ে কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে। সেখানকার অভিজ্ঞতা থেকেই কর্মসূচির যাবতীয় ব্যাপারে পরবর্তী সিদ্ধান্ত এসেছে। কাকে ঋণ দেবে, কাকে দেবে না, সেটা জানার জন্য কাউকে ঢাকায় আসতে হয়নি। কর্মীরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে করে কাজে তারা যেমন স্বাধীনতা পেয়েছে, তেমনি আনন্দও পেয়েছে। কাজ করতে গিয়ে হয়তো সে ভুল করেছে। আমরা বলতাম, এই ভুল করার অধিকার তার রয়েছে। আমরা সর্বদা বিশ্বাস করেছি, দায়িত্ব দিলে ভুল করার অধিকারও দিতে হবে। শুধু একটা বিষয়ে আমরা লক্ষ্য রেখেছি আর তা হলো, ভুল থেকে তারা যেন শিক্ষা গ্রহণ করে। এজন্যই ব্র্যাকে কোনো আমলাতন্ত্র গড়ে ওঠেনি। সব সিদ্ধান্ত আবেদ ভাই বা তার পাশের চার-পাঁচজন লোক নেবেন, এটা হয়নি। সবাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে জন্য ব্র্যাক এত বড় হয়েছে এবং এর ভিত্তিটা শক্তিশালী হয়েছে। ব্র্যাকে অনেক লোক তৈরি হয়েছেন, যারা ভালো ব্যবস্থাপক হয়েছেন। আমরা আমাদের কর্মীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছি, দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে এসে তারা আমাদের সংস্থায় শ্রম দিয়েছেন, এর বিকাশ ও অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

ব্র্যাক লাভজনক ও অলাভজনক দুই ধরনের কার্যক্রমই পরিচালনা করে। অভিযোগ রয়েছে অলাভজনক কাজের চাইতে লাভজনক কাজের দিকে আপনারা বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী?

বাংলাদেশের উন্নয়নের চালচিত্র এখন অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। ফলত দাতাদেশগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাচ্ছে। বাংলাদেশের চাইতে এশিয়া-আফ্রিকার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের দিকে তাদের দৃষ্টি সরে যাচ্ছে। যেহেতু আমরা ‘মধ্য আয়ের দেশ’ হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছি, সুতরাং আমাদের এখানে তারা অনুদান কমিয়ে দিয়েছে। এমতাবস্থায় আত্মনির্ভরশীলতার কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং আমাদের বেশকিছু উদ্যোগ নিঃসন্দেহে লাভজনক হতে হবে। তবে লাভ কোনোদিনই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে না। সামাজিক কোনো সমস্যা সমাধানের বিষয়টি চিন্তায় রেখেই আমাদের এসব উদ্যোগ পরিচালিত হবে। যে লাভ হবে তার একটি অংশ ব্র্যাক অলাভজনক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করবে, বাকি অংশ ব্যয় হবে সামাজিক ব্যবসা উদ্যোগের উন্নয়নের জন্য। এর অন্য কোনো লভ্যাংশভোগী নেই। এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলি—ব্র্যাকে সামাজিক ব্যবসা উদ্যোগের চাইতে অলাভজনক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা এখনো অনেক বেশি।

আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে আপনার কিছু ভিন্ন ভাবনা আছে, একটু শেয়ার করবেন?

আমি মনে করি, সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির আত্মার পরিচয়। আমাদের আবহমান কালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বরাবরই অত্যন্ত সমৃদ্ধ। যখন আমাদের জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করেছে, তখনো আমাদের শিল্পসাহিত্য সংস্কৃতি ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ, আমাদের নান্দনিকতা ও সৃজনশীলতা তখনো ছিল বিশ্বমানের। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, দেশবাসীর বৃহত্তর অংশ সেই সম্পদ উপভোগ করতে পারে না। আমি মনে করি, দেশের সব মানুষেরই এসব উপভোগ করার অধিকার রয়েছে। মাইকেল-বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ-নজরুল রচিত আমাদের কালজয়ী সব সাহিত্যকর্ম, সাধারণ স্বল্পশিক্ষিত মানুষ তার রস আস্বাদন করতে পারে না। ব্র্যাক প্রকাশনা একসময় এ ধরনের বেশকিছু বইয়ের সহজ সংস্করণ পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছিল। আসলে সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের আরও ব্যাপক পরিসরে ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে সব মানুষের প্রবেশাধিকারের উপায়গুলো নিশ্চিত করতে হবে। প্রসঙ্গত বলি, আমাদের দেশের বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের এখনকার সাংস্কৃতিক উদ্যোগগুলোতে আমি সেই প্রয়াস দেখতে পাই। তারা প্রতিবছর বিরাটাকারে শাস্ত্রীয়সংগীত উৎসবের আয়োজন করে ক্লাসিক্যাল সংগীতকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। আর এটা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক যে, বিপুলসংখ্যক মানুষ সারারাত জেগে অনুষ্ঠানগুলো উপভোগ করছে।

আপনি যে বাড়িটায় থাকেন, সেটা ব্র্যাকের বাড়ি। আপনার নিজের মালিকানায় কোনো বাড়ি আছে কি?

যখন স্থির করেছিলাম আমি দরিদ্র মানুষের জন্য কাজ করব, তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমি কোনো বাড়ির মালিক হব না, অর্থসম্পদ সঞ্চয় করব না। সেই সিদ্ধান্ত থেকে আমি এখনো সরে আসিনি।

আপনার আদর্শ মানুষ কে?

অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমাদের মননকে তিনি যেভাবে প্রভাবিত করেছেন, সেটা আর কেউ করতে পারেননি।

আপনার প্রিয় চিত্রশিল্পী কে?

প্রিয় চিত্রশিল্পীদের মধ্যে আছেন কামরুল হাসান, মোহাম্মদ কিবরিয়া, মুর্তজা বশীর, আমিনুল ইসলাম, রশিদ চৌধুরী প্রমুখ। এরা সবাই আমার বন্ধু।

আপনি গান শুনতেও ভালোবাসেন। সংগীতশিল্পীদের মধ্যে কে কে আপনার প্রিয়?

সবচেয়ে প্রিয় রবীন্দ্রসংগীত। ভারতের পুরনো দিনের অনেক শিল্পীর গান প্রিয়। এদের মধ্যে আছেন কুন্দনলাল সায়গল, পঙ্কজকুমার মল্লিক, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। জগন্ময় মিত্রও আমার প্রিয়। আমাদের দেশে রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, শামা রহমান, অদিতি মহসিনের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত খুব ভালো লাগে। লুভা নাহিদ চৌধুরীর কণ্ঠে ভালো লাগে অতুলপ্রসাদের গান।

চলচ্চিত্র আপনাকে কতটা টানে?

আমি আর্ট ফিল্মের ভক্ত। ভিত্তোরিয়ো ডি সিকা, ইনগ্রিদ বার্গম্যান, মাইকেল এঞ্জেলো অ্যান্টোনিওনি—এসব শিল্পী-পরিচালকের ছবি আমার খুব ভালো লাগত। আমাদের সত্যজিৎ রায়ের সিনেমাও নিঃসন্দেহে ভালো।

জীবনে কখনো ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? যদি ভুল হয় তখন কী করেন?

ভুল অবশ্যই করেছি এবং পরে তা শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করেছি।

বাংলাদেশকে নিয়ে আর কী স্বপ্ন দেখেন?

আমি এদেশে অদূর ভবিষ্যতে নারীপুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখি। আমি আমার জীবনকালে হয়তো এটা দেখে যেতে পারব না। সম্ভবত এটি আমার জীবনের অসমাপ্ত এজেন্ডা হিসেবে থেকে যাবে। আমি অত্যন্ত দুঃখ বোধ করি যখন দেখি আজও নারীর ওপর পীড়ন ও নির্যাতনের অবসান হয়নি। অথচ সমাজের উন্নয়ন ও পারিবারিক সুখশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নারীপুরুষের সমতা অত্যন্ত প্রয়োজন। তবে আমি বিশ্বাস করি, আমাদের দেশ অবশ্যই নারীপুরুষ সমতার দিকে দ্রুত অগ্রসর হবে এবং সমাজপ্রগতির পথে আমাদের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে।