বিজ্ঞানের ইতিহাস ‘মানব’ সভ্যতাকে অগ্রগতির পথে নিয়ে গেছে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের সব ‘তত্ত্ব’ আবার সময়ের পরীক্ষায় টিকে থাকতে পারেনি। এদের মধ্যে কিছু বৈজ্ঞানিক ‘তত্ত্ব’ ভয়ানক ভুল প্রমাণিত হয়- যা কেবল মানুষের বোঝার সীমাবদ্ধতাই প্রকাশ করেনি, বরং সত্যের অনুসন্ধানে সংশয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গুরুত্ব তুলে ধরে। ফ্যান্টম কণা এবং বিষাক্ত বাতাস, এমনকি অদৃশ্য মহাজাগতিক পদার্থ পর্যন্ত, অসংখ্য ‘তত্ত্ব’ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করা হলেও পরবর্তীকালে তা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়-

ভুল করা মানুষের স্বভাব। কিন্তু এই অজুহাত বিজ্ঞানীদের জন্য তেমন কাজে আসে না। কারণ, আমরা সঠিক পথে চলতে বিজ্ঞানের ওপরই সবচেয়ে বেশি ভরসা করি। তবে বিজ্ঞানীরাও মানুষ, তাই বিজ্ঞানও ভুলমুক্ত নয়। মজার বিষয় হলো- বিজ্ঞানে ভুল খুবই সাধারণ ঘটনা এবং বেশির ভাগ বিজ্ঞানী মনে করেন, ভুল না হলে হয়তো উন্নতিও হতো না। কারণ ভুলগুলোই অনেক সময় অগ্রগতির পথ খুলে দেয়। একটি ভুল পরীক্ষা নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্ম দেয়, যা কেবল আগের ভুলটি সংশোধনই করে না বরং নতুন ও অপ্রত্যাশিত সত্যকেও উন্মোচন করে। তবে কিছু বৈজ্ঞানিক ভুল বেশ বিব্রতকর হতে পারে।

► জীবনের অদ্ভুত রূপ : আর্সেনিকের ভিত্তি?

২০১০ সালে এক চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, প্রাণের একটি নতুন রূপে ফসফরাসের পরিবর্তে আর্সেনিক জৈব অণুর অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রথম শুনলে সন্দেহজনক মনে হলেও, প্রাথমিক প্রমাণগুলো বেশ জোরালো ছিল। তবে দ্বিতীয়বার খতিয়ে দেখতে গিয়ে সেই ধারণা ধোপে টিকল না।

► জলের অদ্ভুত রূপ : ‘পলিওয়াটার’ বিভ্রম

১৯৬০-এর দশকে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের দাবি, জলের এক নতুন রূপ আবিষ্কার করেছেন। তাদের মতে, সাধারণ জল সরু নলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে ঘন ও পুরু হয়ে যায়, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাপমাত্রায় ফোটে এবং অনেক কম তাপমাত্রায় জমে যায়। মনে হয়েছিল, জলের অণুগুলো কোনোভাবে জমাট বেঁধে ‘পলিওয়াটার’ তৈরি করছে। তবে একই দশকের শেষ দিকে বিশ্বজুড়ে রসায়নবিদরা পলিওয়াটার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। যেখানে দেখা গেল, পলিওয়াটারের এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণ জলের মধ্যে থাকা ভেজাল বা অমেধ্যর কারণে সৃষ্টি হয়েছিল।

► নিউট্রিনো : আলোর চেয়ে দ্রুত?

২০১১ সালে একদল বিজ্ঞানীর দাবি ছিল, নিউট্রিনো কণা আলোর চেয়েও দ্রুতগতিতে ইতালির এক পরীক্ষাগারে পৌঁছেছে- যা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বের পরিপšি’। যা বৈজ্ঞানিক মহলে আলোড়ন তুললেও,অধিকাংশ বিজ্ঞানী এতে সন্দেহ প্রকাশ করেন। পরে ২০১২ সালে জানা যায়, সময় পরিমাপক যন্ত্রে একটি আলগা তার সংযোগে ত্রুটি হয়েছিল, যা ভুল ফলাফল সৃষ্টি করে।

► আদি মহাবিশ্বের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ

► আদি মহাবিশ্বের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ

প্রায় ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে বিগ ব্যাং-এর পর মহাবিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। আদি মহাবিশ্বের স্ফীতি তত্ত্ব অনুযায়ী, এই মাইক্রোওয়েভ বিকিরণে আদিম মহাকর্ষীয় তরঙ্গের অস্তিত্বের পূর্বাভাস ছিল। ২০১৪ সালে বিজ্ঞানীরা ঠিক এমনই এক সংকেত পাওয়ার দাবি করেন; যা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব দ্বারা পূর্বাভাসিত মহাকর্ষীয় তরঙ্গের অস্তিত্ব এবং স্ফীতি তত্ত্ব উভয়কেই সমর্থন করে বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু সন্দেহজনকভাবে এই সংকেত স্ফীতি তত্ত্বের অধিকাংশ সংস্করণ থেকে প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। পরে দেখা গেল, দলের বিশ্লেষণে মহাকাশের ধূলিকণার প্রভাব সঠিকভাবে হিসাব করা হয়নি, যা তথ্যকে বিকৃত করেছিল। আদি মহাকর্ষীয় তরঙ্গ এখনো অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে, যদিও ব্ল্যাক হোলের সংঘর্ষের মতো ঘটনার ফলে উৎপন্ন সাম্প্রতিক মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বারবার শনাক্ত হয়েছে।

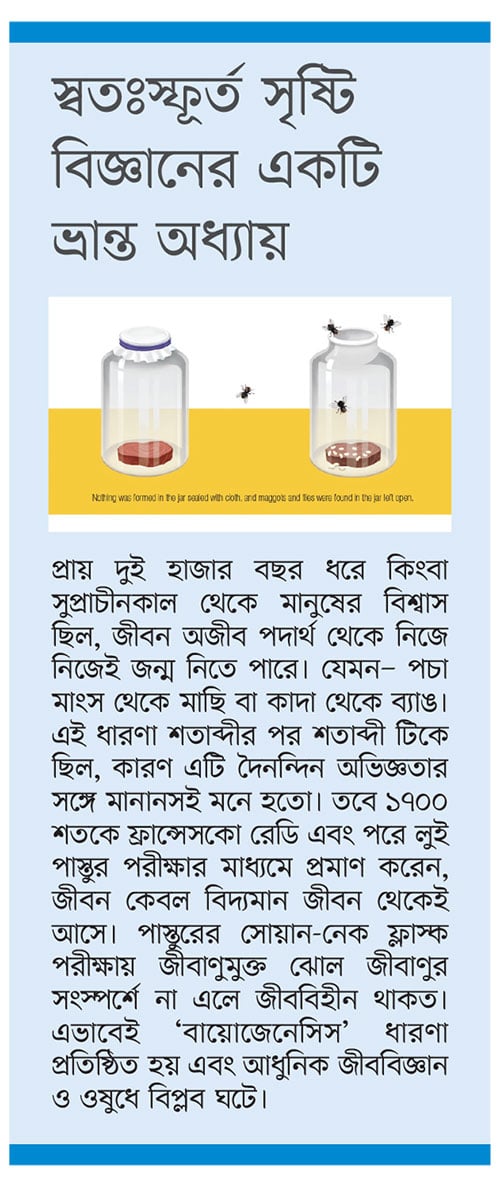

► মহাবিশ্ব এক-গ্যালাক্সি!

১৯ শতকের শেষে ও ২০ শতকের শুরুতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সর্পিল নেবুলার প্রকৃতি নিয়ে বিভক্ত ছিলেন- অনেকে ভেবেছিলেন এগুলো মিল্কিওয়ের ভিতরেরই গ্যাসমেঘ। ফলে পুরো মহাবিশ্ব আসলে এক গ্যালাক্সি; অন্যরা ধারণা করেছিলেন এগুলো আমাদের গ্যালাক্সির বাইরে স্বতন্ত্র ‘দ্বীপ মহাবিশ্ব’। সর্পিল নেবুলার অভ্যন্তরীণ গতির ত্রুটিপূর্ণ পরিমাপ এক-গ্যালাক্সি ধারণাকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু ১৯২৪ সালে এডউইন হাবল সিফেইড তারার উজ্জ্বলতা ও দোলনকাল ব্যবহার করে অ্যান্ড্রোমেডা নেবুলার দূরত্ব নির্ধারণ করেন, যা প্রমাণ করে এটি মিল্কিওয়ের বাইরে একটি পৃথক গ্যালাক্সি। যা মহাবিশ্বকে কোটি কোটি গ্যালাক্সির বিশাল সমষ্টি হিসেবে প্রকাশ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে এক নতুন যুগে নিয়ে যায়, যা মহাবিশ্বের আকার ও গঠন নিয়ে মানব ধারণাকে আমূল পরিবর্তন করে।

► পৃথিবী কেন্দ্রে অবস্থিাত?

অ্যারিস্টটল মনে করতেন, পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র- এই বিশ্বাস তিনি উপাদানের ‘প্রাকৃতিক স্থাান’ তত্ত্ব দিয়ে সমর্থন করেছিলেন। তবে তার যুক্তি ছিল চক্রাকার এবং পর্যবেক্ষণনির্ভর নয়। ১৫৪৩ সালে কোপার্নিকাস সূর্যকেন্দ্রিক মডেল দিয়ে এই ধারণার বিরোধিতা করেন। পরে গ্যালিলিও শুক্র গ্রহের পর্যবেক্ষণ দিয়ে দেখান, পৃথিবী নয়, সূর্যই কেন্দ্র। এই ঘটনাগুলো বিজ্ঞানচিন্তার বিবর্তন এবং পর্যবেক্ষণনির্ভর যুক্তির বিজয়ের এক উজ্জ্বল উদাহরণ, যা প্রাচীন বিশ্বাসকে মুছে দিয়ে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান গঠনে ভূমিকা রেখেছে।

► মহাবিশ্বের বয়স : সিফেইড তারার বিভ্রান্তি

১৯২০-এর দশকে মহাবিশ্বের প্রসারণ আবিষ্কারের পর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তার বয়স নির্ধারণে সিফেইড পরিবর্তনশীল তারার দূরত্বের ওপর নির্ভর করেন। কিন্তু ভুলভাবে একাধিক ধরনের সিফেইডকে এক হিসেবে ধরার ফলে প্রাথমিক গণনায় মহাবিশ্বের বয়স মাত্র ২ বিলিয়ন বছর নির্ধারিত হয়, যা পৃথিবীর বয়সের (প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বছর) তুলনায় অসম্ভবভাবে কম ছিল। পরে উন্নত মডেল ও বিশ্লেষণ এই ভুল সংশোধন করে এবং বর্তমানে মহাবিশ্বের গৃহীত বয়স ধরা হয় প্রায় ১৩.৮ বিলিয়ন বছর- যা পর্যবেক্ষণ, পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঠিক সমন্বয়ের ফল।

তথ্যসূত্র : সায়েন্স নিউজ