স্বৈরশাসনকে ঘিরে আজকের বিশ্বে যে অস্বস্তি ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তা কোনো কল্পনা নয়- বরং বিগত শতাব্দীর রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা, বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর শঙ্কার জটিল সমন্বয়। উদার গণতন্ত্র যেখানে স্থিতিশীলতা ও স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেখানে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় তারই বিপরীতে কর্তৃত্ববাদী নেতৃত্ব, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা এবং জনতুষ্টিবাদী রাজনীতির পুনরুত্থান বিশ্বব্যাপী স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ভোটের জোরে বা সাংবিধানিক কৌশলে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে অনেক রাষ্ট্রনায়ক রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন, সীমাবদ্ধ হয় ভিন্নমত, বিচারব্যবস্থা ও গণমাধ্যম। তবে ইতিহাস সাক্ষী হয়ে আছে, ক্ষমতা যতই লৌহদৃঢ় মনে হোক, স্বৈরশাসকদের পতন অনিবার্য হতে পারে। কেউ বিচারের মুখোমুখি হয়েছেন, কেউ পালিয়েছেন, কেউ নিজেরাই ক্ষমতা ছেড়েছেন।

একনায়ক বা স্বৈরাচারের শেষ পরিণতি

স্বৈরশাসকদের শেষ পরিণতি যদিও বিভিন্ন রকম হতে পারে, তবে প্রায়শই এর মধ্যে নিম্নলিখিত দৃশ্যগুলোর দেখা বেশি মেলে- ক্ষমতাচ্যুত হওয়া, ক্ষমতায় থাকাকালীন মৃত্যু (স্বাভাবিক বা সহিংস উপায়ে), অথবা কদাচিৎ সফলভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করে শাস্তির হাত থেকে বেঁচে যাওয়া।

ক্ষমতাচ্যুত ও কারারুদ্ধ/ফাঁসি

আধুনিক স্বৈরশাসকদের জন্য সাধারণ ও নাটকীয় পরিণতির মধ্যে অন্যতম বিশেষত যারা ব্যাপক জনঅসন্তোষ সত্ত্বেও ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকে।

♦ গণ অভ্যুত্থান, সামরিক অভ্যুত্থান বা বিদেশি হস্তক্ষেপে একজন স্বৈরশাসককে ক্ষমতা থেকে সরানো হয়।

♦ ক্ষমতা থেকে অপসারণের পর তারা প্রায়শই কারাবাস, নির্বাসন বা মৃত্যুদন্ডের সম্মুখীন হন।

উদাহরণ- সাদ্দাম হোসেন (ইরাক, বিচার শেষে ফাঁসি), মুয়াম্মার গাদ্দাফি (লিবিয়া, গৃহযুদ্ধের সময় নিহত), নিকোলাই চসেস্কু (রোমানিয়া, বিপ্লবের পর তাৎক্ষণিক মৃত্যুদন্ড)।

ক্ষমতায় থাকাকালীন মৃত্যু

কিছু স্বৈরশাসক তাদের আমৃত্যু ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে সক্ষম হন, যদিও পরিস্থিতি সবসময় শান্তিপূর্ণ হয় না।

♦ স্বৈরশাসক নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ধরে রেখে বার্ধক্য বা অসুস্থতার কারণে মৃত্যুবরণ করেন। সাধারণত এরপর রাজনৈতিক পট পরিবর্তন বা শাসনের পতন হয়।

উদাহরণ- জোসেফ স্টালিন (সোভিয়েত ইউনিয়ন), ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো (স্পেন)।

♦ অভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বী বা শক্তিগুলোর হাতে নিহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

উদাহরণ- পার্ক চুং-হি (দক্ষিণ কোরিয়া, নিজস্ব নিরাপত্তা প্রধানের হাতে নিহত)।

সফলভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর

এটি কম প্রচলিত পরিণতি, যেখানে স্বৈরশাসক ক্ষমতা থেকে সরে আসতে বাধ্য হন এবং বড় ধরনের আইনি বা রাজনৈতিক প্রতিশোধ এড়িয়ে যান।

♦ স্বৈরশাসক স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন বা নির্বাসনে যেতে বাধ্য হন, তবে তাকে দায়মুক্তি দেওয়া হয় বা অন্য কোথাও নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পান।

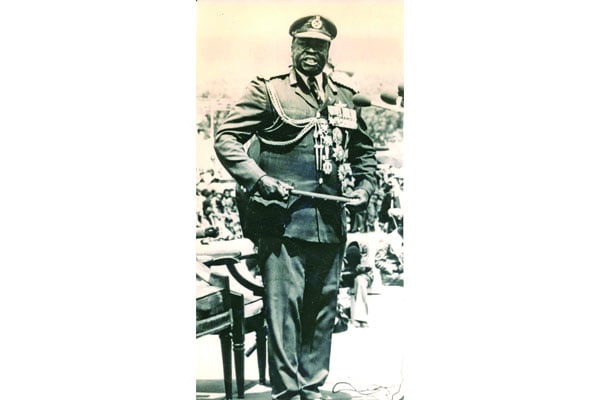

উদাহরণ- অগাস্টো পিনোচেট (চিলি, দেশে ফিরে আসেন এবং পরে আইনি মামলার সম্মুখীন হন, কিন্তু দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগেই মারা যান), ইদি আমিন (উগান্ডা, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সৌদি আরবে নির্বাসনে ছিলেন)।

স্বৈরশাসনের ভবিষ্যৎ : পতনের ভবিষ্যদ্বাণী নাকি স্থায়িত্বের বাস্তবতা?

স্বৈরশাসন কি বিলীন হয়ে যাবে? এই প্রশ্নটি যতটা নৈতিক, ততটাই রাজনৈতিক। সাধারণ মানুষের কাছে স্বৈরশাসন মানেই দমনপীড়ন, দুর্নীতি ও ভয়। অথচ গবেষণার দৃষ্টিতে স্বৈরশাসন একটি রাজনৈতিক যান্ত্রিকতা, যেখানে ক্ষমতা পরিবর্তনের সম্ভাবনা খুব কম এবং শাসক টিকে থাকেন অল্প সংখ্যক অনুগতের আর্থিক-রাজনৈতিক আনুগত্য ধরে রেখে। অর্থাৎ স্বৈরশাসকের ব্যক্তিগত চরিত্র নয়, কাঠামোই তাকে স্বৈরতান্ত্রিক আচরণে ঠেলে দেয়। আজ থেকে ১০ বছর আগে অর্থাৎ আরব বসন্তের পর বিবিসির প্রকাশিত একটি গবেষণা বলছে, বিশ্বজুড়ে এখনো অর্ধেকের বেশি রাষ্ট্র কোনো না কোনো ধরনের স্বৈরশাসনের আওতায়। কারণগুলো ঐতিহাসিকভাবেই পুনরাবৃত্ত-সংকটের মুহূর্ত, নিরাপত্তাহীনতা, দুর্বল প্রতিষ্ঠান, কিংবা সম্পদবহুল অর্থনীতি যেখানে রাষ্ট্র জনগণের চাহিদা না মেটালেও শাসকের ক্ষমতা টিকে থাকে। আবার বৈশ্বিক রাজনীতির বাস্তবতাও স্বৈরশাসকদের সুবিধা দেয়; গণতান্ত্রিক দেশগুলোও নিজেদের স্বার্থে কখনো কখনো তাদের স্থায়িত্বকে উসকে তোলে। তবুও স্বৈরশাসনের সংখ্যা গত অর্ধশতকে কিছুটা কমেছে। কারণ আজকের বিশ্বে তথ্য গোপন করা কঠিন, দমননীতি টেকসই নয়, আর অর্থনৈতিক ব্যর্থতা দ্রুতই শাসকের অনুগত শিবিরে ভাঙন ধরায়। যে স্বৈরশাসক এই বাস্তবতা সামলে উঠতে পারেন না, তাদের পতন প্রায় অনিবার্য। তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো- সব জনগোষ্ঠী গণতন্ত্রকেই সর্বোত্তম পথ মনে করে না। স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও ব্যক্তিজীবনের স্বাচ্ছন্দ্য অনেকের কাছে স্বাধীনতার চেয়েও বড় মূল্য। ফলে একটি ‘মানবিক স্বৈরশাসন’- যেখানে শাসক কঠোর হলেও নাগরিকদের জীবনযাত্রা উন্নত- অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। অতএব স্বৈরশাসনের বিলুপ্তি নয়, বরং এর রূপান্তরই ভবিষ্যতের বাস্তব চিত্র। মূলকথা হলো- যত দিন কোনো রাষ্ট্রে নাগরিকদের প্রয়োজন, ভয়ের রাজনীতি এবং ক্ষমতার আকর্ষণ থাকবে, স্বৈরশাসনও তত দিন ইতিহাসে ফিরে আসবে ভিন্ন রূপে, ভিন্ন নামে, কিন্তু একই প্রক্রিয়ায়।

নিষ্ঠুর যত স্বৈরশাসক

অ্যাডলফ হিটলার

অ্যাডলফ হিটলার আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে আলোচিত এবং ভয়ংকর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তার উত্থান, মতাদর্শ, শাসননীতি ও পতন মানবসভ্যতায় গভীর দাগ রেখে গেছে।

১৮৮৯ সালে অস্ট্রিয়ায় জন্ম নেওয়া মধ্যবিত্ত যুবক অ্যাডলফ হিটলার কৈশোরে শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু ভিয়েনা আর্ট একাডেমিতে পরপর ব্যর্থতা তাকে হতাশা, জাতিগত ঘৃণা, ইহুদি-বিদ্বেষ ও উগ্র জাতীয়তাবাদকে তীব্র করে তোলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মান সেনাবাহিনীর পরাজয়কে তিনি ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে গ্রহণ করেন। যুদ্ধোত্তর জার্মানির রাজনৈতিক অস্থিরতা ও জনগণের ক্ষোভ কাজে লাগিয়ে তিনি ‘ডয়েচে আরবাইটারপার্টাই’-এ যোগ দেন, যা নাৎসি পার্টি নামে পরিচিত। তার তীক্ষè বক্তৃতাশৈলী ও জনমনের হতাশা ভেদ করার ক্ষমতা দ্রুতই তাকে পার্টির মুখপাত্র ও প্রধানে পরিণত করে। ১৯২৩ সালে ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর জেলে তিনি রচনা করেন ‘মাইন কাম্ফ’, যেখানে বর্ণবাদী, ইহুদিবিরোধী ও সম্প্রসারণবাদী মতাদর্শ স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলেন। ১৯৩৩ সালে চ্যান্সেলর হওয়ার পর তিনি ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ভেঙে একদলীয় স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি ‘ফ্যুরার’ উপাধি গ্রহণ করেন। নাৎসি মতবাদ ছিল মূলত আর্য জাতিকে ‘উচ্চতর’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা এবং ইহুদিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা। গেস্টাপো ও গোবেলসের প্রচারণা যন্ত্র ব্যবহার করে রাজনৈতিক বিরোধীদের দমন করা হয়। তার শাসনামলের ভয়াবহ অধ্যায় হলো হলোকাস্ট- প্রায় ৬ মিলিয়ন (৬০ লাখ) ইহুদি ও ৫ মিলিয়নের (৫০ লাখ) বেশি রোমা, প্রতিবন্ধী ও ভিন্নমতাবলম্বী মানুষকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা। তার আগ্রাসী ‘জীবন-স্থান’ নীতি ১৯৩৯ সালে পোল্যান্ড আক্রমণের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে, যা বিশ্বজুড়ে কোটি মানুষের মৃত্যু ডেকে আনে। যুদ্ধের শেষ দিকে জার্মানির পতন অনিবার্য হয়ে পড়লে, হিটলার নিজের বাঙ্কারে আত্মহত্যা করেন।

জোসেফ স্টালিন

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বিতীয় নেতা

তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বিতীয় এবং মূল সাতজন বলশেভিক নেতার মধ্যে অন্যতম ছিলেন এবং দ্রুত একক ক্ষমতা সুসংহত করে একজন স্বৈরশাসকে পরিণত হন। ১৯৩০-এর দশকে তিনি ‘দ্য গ্রেট পার্জ’ নামের পরিচিত রাজনৈতিক উত্থাননীতি অনুসরণ করেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে লাখ লাখ সোভিয়েত নাগরিককে কারারুদ্ধ, নির্বাসিত বা হত্যা করা হয়। স্টালিন ব্যাপক অর্থনৈতিক সংস্কারের নীতিও অনুসরণ করেন যা দুর্ভিক্ষ এবং গুলাগ শিবিরগুলোতে বাধ্যতামূলক শ্রমের কারণে লাখ লাখ মানুষকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।

পল পট

কম্বোডিয়ার খেমাররুজ সরকারের নেতা

পল ছিলেন কম্বোডিয়ার স্বৈরশাসক। তিনি খেমাররুজ সরকারের নেতা হিসেবে ১৯৬১ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ২০ বছর কম্বোডিয়া শাসন করেন। তার শাসনামলে দেশটি গণহত্যা এবং কুখ্যাত ‘কিলিং ফিল্ডস’ হিসেবে আখ্যায়িত হয়। তিনি কঠোর জাতীয়করণের একটি কর্মসূচি শুরু করেন, যার মাধ্যমে তিনি লাখ লাখ মানুষকে জোরপূর্বক শহর থেকে গ্রামে বাধ্যতামূলক শ্রম প্রকল্পে কাজ করার জন্য স্থানান্তরিত করেন। তা ছাড়া নিম্নমানের খাদ্য ও চিকিৎসার অবস্থা এবং রাষ্টীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাপক হত্যাকান্ডের কারণে তার শাসনামলে কম্বোডিয়ার ২৫% মানুষ মারা গিয়েছিল।

কিম জং ইল

উত্তর কোরিয়ায় বাবার পার্টির প্রধান নেতা

তিনি বাবার অফিশিয়াল পার্টি মতাদর্শের ভয়ংকর নীতি অব্যাহত রেখেছিলেন। আজ উত্তর কোরিয়া বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর একটি, যেখানে লাখ লাখ মানুষ অনাহার, রোগ এবং মৌলিক মানবিক চাহিদার অভাবে জীবন পার করছে। কিমের শাসনামলে উত্তর কোরিয়ার সামরিক ব্যয় চারগুণ বৃদ্ধি পায়, তবুও তিনি বিদেশি সহায়তা প্রত্যাখ্যান এবং তার দেশের খামারগুলো বিনিয়োগহীন রাখেন। ফলে পরোক্ষভাবে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। শ্রম শিবির ব্যবহারের মাধ্যমে গণ-আটক এবং কার্যত কোনো রাজনৈতিক বিতর্ক না থাকার কিমের নীতি তাকে ভয়ানক স্বৈরশাসকে রূপান্তরিত করেছে।

ইদি আমিন

উগান্ডার সামরিক শাসক এবং একনায়ক

ইদি আমিনের প্রশাসন তার রাজনৈতিক শত্রুদের প্রতি ব্যাপক দমন-পীড়নের জন্য পরিচিত ছিল। তিনি উগান্ডার সামরিক শাসক ও একনায়ক; যিনি ১৯৭১ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত উগান্ডা শাসন করেন। আধুনিক ইতিহাসে তাকে অন্যতম বিতর্কিত ও নিষ্ঠুর স্বৈরশাসক বলা হয়। জাতিসংঘের অনুমান, তার শাসনামলে উগান্ডায় প্রায় ৫ লাখ মানুষ নির্যাতিত এবং নিহত হয়েছিল। তার শিকাররা মূলত সরাসরি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং তিনি যে সরকারকে উৎখাত করেছিলেন তার সমর্থক। এ সময় বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডে শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, বিদেশি নাগরিক ও সংখ্যালঘুরাও অন্তর্ভুক্ত হন।

মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত রাষ্ট্রপ্রধানরা

ক্ষমতার উত্থান, শাসকের পতন, শেষ পরিণতি ও বিচারের ইতিহাস

ক্ষমতার মসনদে বসে যারা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন, তাদের শেষ পরিণতি সবসময় মসৃণ হয় না। ইতিহাস এমনটাই সাক্ষী দেয়। অর্থাৎ স্বৈরশাসক, একনায়ক ও নির্বাচিত হয়েও যারা জনগণের অধিকার হরণ করেছেন, তাদের অনেকের শেষ পরিণতি মৃত্যুদন্ডের মতো কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হয়ে শেষ হয়েছে। সর্বশেষ উদাহরণ- মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদন্ডের আদেশ। বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রপ্রধানদের শেষ পরিণতির দীর্ঘ ও অন্ধকার ইতিহাস নিয়ে রকমারি- যেখানে অন্তত ৪৮ জন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান বিভিন্ন সময়ে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হন।

বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসে রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানদের মৃত্যুদন্ড এক জটিল ও বিতর্কিত অধ্যায়। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করা ব্যক্তির পতন যেমন নাটকীয়, তেমনি তাদের বিচার ও দন্ডাদেশ মানবসভ্যতার ন্যায়-অন্যায় বোধ, রাজনৈতিক রূপান্তর এবং সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের প্রতিফলনও বটে। বিভিন্ন মহাদেশ, ভিন্ন মতাদর্শ ও দুই ভাগে বিভক্ত সময়রেখায় দেখা যায়- অধিকাংশ মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত শাসকের বিরুদ্ধে স্বৈরতন্ত্র, দমননীতির প্রয়োগ, দুর্নীতি, যুদ্ধাপরাধ কিংবা মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগই শেষতক তাদের পতন ডেকে এনেছে।

এদের অধিকাংশই ক্ষমতায় থাকাকালে নিজেকে অনড় বলে ভাবলেও, রাজনীতির অস্থিরতা আর জনআন্দোলনের ঢেউ তাদের ভাসিয়ে দিয়েছে। রোমানিয়ার নিকোলাই চসেস্কু থেকে ইরাকের সাদ্দাম হোসেন- সবার বিরুদ্ধে অভিযোগের ধরন প্রায় একই- দমন-পীড়ন, মানবাধিকার লঙ্ঘন, ভিন্নমত দমনে কঠোরতা। এমনকি বহু পুরোনো সময়ের রাজারাও ঠিক একই সূত্রেই মৃত্যুদন্ড পেয়েছেন- রাষ্ট্রীয় নায়কোচিত ভাবমূর্তির আড়ালে চালিয়েছেন স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার লোভ। যা তাদের পতনের কারণ হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দেশে সহযোগী সরকার গড়া কিংবা দখলদার শক্তির পক্ষ নেওয়াও মৃত্যুদন্ডের কারণ হয়েছে। যেমন- নাৎসিদের সঙ্গে মিলিত হওয়া নরওয়ের ভিডকুন কুইসলিং, কিংবা জার্মান জোটের পাশে দাঁড়ানো বুলগেরিয়ার একাধিক প্রধানমন্ত্রী- বাগরিয়ানোভ, বোঝিলোভ ও ফিলভ। তাদের শাসনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার অভাব এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি অন্ধ আনুগত্য। এমনকি যুদ্ধ শেষে সমাজ যখন মানবতার পাশে দাঁড়ায়, তখনই এসব নেতার ভাগ্যে আসে দন্ড।

কখনো বিচার হয়েছে দ্রুত, কখনো তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে- যার কিছু ছিল ন্যায়বিচারের উদাহরণ, আবার কিছু জায়গায় দেখা গেছে বিতর্কিত আদালত বা বিজয়ীর বিচারের অভিযোগ। উদাহরণস্বরূপ, তৎকালীন পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোকে দেওয়া দন্ড আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও মার্কোস, বোকাসা, কিংবা চুন দু-হুয়ানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে- দন্ডাদেশ দেওয়া হলেও পরবর্তী রাজনৈতিক সমীকরণ বা আপিল প্রক্রিয়ায় সাজা হ্রাস পায়। এ থেকেই বোঝা যায়, রাষ্ট্রশক্তির বদলে যাওয়া মাত্র তাদের ভাগ্যও বদলে যেতে পারে।

এর বাইরেও মানবতাবিরোধী অপরাধ বা গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত শাসকদের মধ্যে সাদ্দাম হোসেন কিংবা মাকিয়াস এনগুয়েমার ভূমিকা বিশেষভাবে স্পষ্ট। লৌহশাসন, ভয়-ভীতি, গোপন পুলিশ, বিরোধী দল দমন- এগুলো ছিল তাদের শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইতিহাস বলছে, জনতা দীর্ঘদিন এমন শাসন মেনে নেয় না। জনগণের ক্রোধ, আন্তর্জাতিক চাপ এবং রাজনীতির পালাবদলে- শাসনপতন অনিবার্য হয়। অন্যদিকে রাজতন্ত্র বা সাম্রাজ্যিক শাসনব্যবস্থায় মৃত্যুদন্ডের ইতিহাস আরও পুরোনো। ইংল্যান্ডের চার্লস প্রথম, ফ্রান্সের লুই ষোড়শ কিংবা স্কটল্যান্ডের রানী মেরি- সবার ক্ষেত্রে রাজনীতির দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় মতবিরোধ কিংবা অভিজাত শ্রেণির সংঘাতই মৃত্যুর পথ তৈরি করেছে। তখনকার আইনব্যবস্থা ছিল ক্ষমতার লড়াইয়ের হাতিয়ার, ফলে ‘বিচার’ অনেক ক্ষেত্রেই ছিল বিজয়ী পক্ষের সিদ্ধান্ত মাত্র।

আরও দেখা যায়, এশিয়া ও আফ্রিকার কিছু দেশে রাজনৈতিক অভ্যুত্থান, অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ বা জাতীয় সংকটের সময়ে রাষ্ট্রপ্রধানদের মৃত্যুদন্ড একটি নিয়ত পুনরাবৃত্তি। ইম্রে নাগির ক্ষেত্রে হাঙ্গেরিতে স্বাধীনতার আকাক্সক্ষা, মুসা ট্রাওর বা আলফনসে মাসাম্বা-দেবাটের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াই ছিল মূল কারণ। এদের অধিকাংশের চরিত্রে এক ধরনের দ্বৈততা দেখা যায়- জনপ্রিয়তা ও দমননীতি পাশাপাশি চলেছে, আর রাজনৈতিক পরাজয় ঘটতেই সামনে এসেছে অভিযোগের স্রোত।

এই দীর্ঘ তালিকা আমাদের মনে করিয়ে দেয়- ক্ষমতা যত বড়ই হোক, জবাবদিহি থেকে কেউ মুক্ত নন। জনগণ, আদালত, ইতিহাস- শেষ পর্যন্ত সবাই বিচারক। অনেক সময় দেখা গেছে, মৃত্যুদন্ড কার্যকর হলেও পরবর্তী সময়ে সেই রায় প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। আবার কেউ কেউ মৃত্যুদন্ড পেয়েও শেষ পর্যন্ত সাজা কমিয়েছেন বা ক্ষমা পেয়েছেন- যা প্রমাণ করে বিচারব্যবস্থা এবং রাজনীতির সম্পর্ক সবসময় জটিল, আর পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল।

এ কথা সত্যি, বিচারপ্রক্রিয়া নিখুঁত না হলে মৃত্যুদন্ড হতে পারে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার হাতিয়ার। কিন্তু একই সঙ্গে এটিও সত্য- গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা চরম দমননীতির শিকার জনগণের কাছে এমন শাস্তি কখনো কখনো ন্যায়বিচারের প্রতীক হয়ে ওঠে। এই দ্বৈত বাস্তবতার মধ্যেই মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধানদের ইতিহাস মানবসভ্যতার অগ্রগতির পথচিত্র আঁকে। এটি ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে জনগণের লড়াই এবং ন্যায়বোধের ক্রমবিকাশের একটি ধারাবাহিক দলিল। সব মিলিয়ে আমাদের মনে করিয়ে দেয়- শাসকের চরিত্র যেমন রাষ্ট্রের গতি নির্ধারণ করে, তেমনি জনগণের ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের চূড়ান্ত বিচারক। আর মনে রাখা উচিত- ক্ষমতা স্বল্পস্থায়ী, জবাবদিহি চিরস্থায়ী- এই সত্যই তাদের পতনে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।